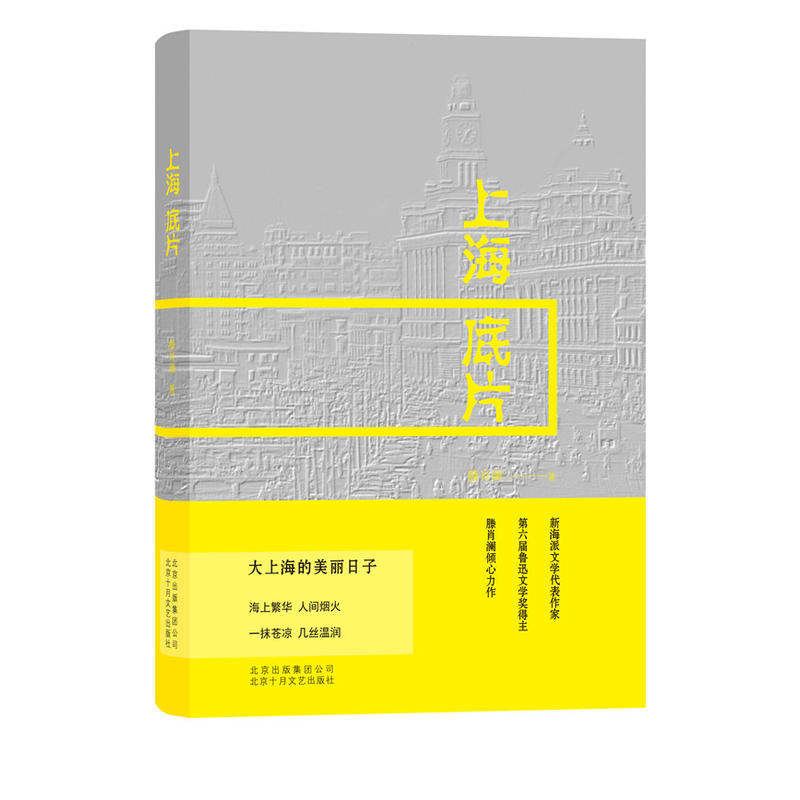

上海底片

上海作家滕肖澜小说集,收录4篇中篇作品,细致描摹上海底层小市民的小心思与热情善良。

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787530216873

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:293

- 出版时间:2017-07-01

- 条形码:9787530216873 ; 978-7-5302-1687-3

本书特色

海上繁华人间烟火、一抹苍凉几丝温润,滕肖澜著的《上海底片》文字细腻,观察入微。她擅长写平凡的上海人家,朴实的上海小市民。她能从普通平凡的人入手,捕捉他们的小心思,小情绪,挖掘他们身上的光芒,写出他们的纤弱与顽强。描述了大上海的美丽日子,新海派文学代表作家第六届鲁迅文学奖得主滕肖澜倾心力作。

内容简介

本书是滕肖澜的一本中篇小说集,收录她新创作的中篇小说4篇:《在维港看落日》《上海底片》《又见雷雨》《我的宝贝儿》。 《在维港看落日》写的是异乡人的内心感受,也包括他们所在城市接纳异乡人的过程,呈现这种现象背后的人心。《又见雷雨》表现三个家庭两代人之间错综复杂的爱恨情仇。《上海底片》写某年夏天,中学生的“我”借助大伯给我的相机走进了一个全新的世界,看到了上海多面的生活,看到了帅小伙毛头对王曼华的矛盾的爱,也看到了鲜花般漂亮女孩王曼华的绽放与凋零。《我的宝贝儿》描摹出上海底层小市民面对股市诱惑所呈现出的“百态”,表面上算计、冷漠、自我,骨子里却是善良、热情、互助。

目录

上海底片

我的宝贝儿

又见雷雨

节选

在维港看落日

午后和煦舒缓的阳光,透过落地窗洒落进来,大团大团的暖意,在客厅里舞动着。即便是冬日,只要有日头,便不觉得萧瑟。玻璃窗会反光,会凑趣,把许多东西排列组合、放大了摆到你面前,是凸透镜,上扬的态势。站在四十五层窗前径直望下去,维多利亚港成了安静的一幅画,一动不动的,嵌在窗格上。只是颜色分明。*远那块,是滚着金边的,纹理清晰,遮住了海本来的样子,愈近便愈淡下去,也是很有层次的。距人*近处,是一片深青色。要定睛看上一会儿,才发现那里到底还是动的,人、车,还有海,缓缓地,一点点地蠕动。像老式诺基亚手机里的“贪吃蛇”。

刚过完年,郭妮便收到罗妍的微信:“我下周来香港置办嫁妆。”

事先没有得到一点征询,甚至连她要结婚也是首次听说,开口便是令人无法拒绝的声气。这就是罗妍。本来到香港办嫁妆也没什么,自由行开通后,港澳通行证当天可办,从上海到香港只需一个多小时,比去趟苏州也远不了多少。问题是,郭妮人在香港,罗妍这么突然一来,自然是要在她家住下。情况就要复杂得多。丁维安那里不算,还要跟他母亲打声招呼,即便是他妹妹丁维纯,多少也要提一声。还是新抱(广东话,新嫁娘)呢,去年才结的婚,不用说地域也是个原因,上海姑娘香港媳妇,广东话也才学得结结巴巴,平常见面你好我好大家好,多余的话一句不说,做人做事都是夹牢臂膀,顺拐似的,跟演戏一样累。罗妍倒是一点不见外——真要是亲姐姐也就算了,偏偏又不是。郭妮不好说“不”,但心里别扭是肯定的,硬邦邦地回过去:

“哦,晓得了。”

一周后,罗妍如期而至。郭妮初时还有些担心,想不会两个人一起来的吧——总算没有。罗妍推着行李车走出闸口,身着绛红色毛领大衣,黑色皮裙,踩着十公分的尖头高跟鞋,染成紫红色的长波浪盘在头顶,墨镜遮住了半张脸。她看见郭妮,幅度很大地挥舞了一下双臂,差点将旁边人的眼镜打飞。随即加快步伐冲出来,抛开行李车,与郭妮紧紧拥抱。郭妮吓了一跳,还不及反应,整张脸已完全埋在她领口的假狐狸毛里。

“很想你哟。”罗妍捏着鼻音。

郭妮嗯了一声。她吃不消感情这么直接这么充沛的人。礼节上她也应该表示一下亲切,但她实在没法子把“我也很想你”这句话说出口。事实上,她觉得罗妍也不至于会多么想念她。二十来岁才做的姐妹,不同父也不同母,一男一女带着各自的拖油瓶,组成了新的家庭,陌生人突然间成了亲人,尴尬到极点的关系,要说有感情那就是骗人了。郭妮不想骗人,也不想失礼,只好在罗妍背上轻轻拍了两拍:“——欢迎来香港。”

出租车上,罗妍一件件地脱衣服,从大衣到毛衣,再到连裤袜,搞得动静很大。*后脱剩一件短袖,光着臂膀拿手当扇子。她说,没想到香港这么热。郭妮从后视镜里瞥见司机有些异样的眼神:“嗯,你应该事先查一下香港的天气——不过,穿短袖会不会有点太那个了?”罗妍把连裤袜卷成球,塞进挎包,问郭妮:“为什么不开车?”郭妮怔了怔:“驾照还没考出来。”罗妍嘿的一声,噔噔两下,甩掉高跟鞋,整个人往后一躺:“本来还以为你老公也会来机场接我呢——有点小失望哦。”

晚饭订在楼下的“潮江春”,丁维安和他母亲、妹妹都出席。点菜时,丁维安问罗妍,喜欢吃什么。罗妍拿过菜单看了一遍,说随便。丁维安又问郭妮,你肯定知道的啦。郭妮记得罗妍喜欢吃烤鱼,便说“鱼”。丁维安点了一条清蒸老鼠斑。又点了例汤、白灼虾、糖醋镇江骨、鲍鱼鸡煲。服务员为每人舀了汤,分到各人面前。罗妍问:“这是什么汤?”郭妮回答:“南北杏无花果煲鹧鸪。”罗妍喝了一口:“广东人煲汤是讲究啊——我们上海的汤就简单多了,双档、荠菜豆腐羹、冬瓜小排汤。”郭妮道:“上海也有复杂的,你不晓得而已。我小时候过年家里吃的暖锅,里面放肉圆、鱼圆、蛋饺、蹄筋、火腿、香菇、冬笋、爆鱼……十七八样东西,满满一锅子,吃得浑身冒汗,肚皮滚圆。”鱼上桌时,丁维安拿勺子剔了一大块鱼肚肉,放到罗妍碟子里,“上海一般都吃什么鱼?”罗妍道:“上海吃的比较多的是带鱼、黄鱼、鲳鱼,或者到川菜店,吃水煮鲇鱼,要么是清江鱼,黑鱼也有。”丁维安点头:“上海好吃的东西很多。”罗妍道:“那倒是的,我们上海人这点真是比较幸福。不过你们香港也不差啊。”丁维安笑了笑:“马马虎虎啦。”

郭妮剥着虾,听罗妍一口一个“我们上海”,不禁有些滑稽。她记得初次见到罗妍时,这个山西女孩还完全不会说上海话,与她父亲坐在一起,问他“有没有醋和辣椒酱”。对面便是郭妮和她母亲,小声用上海话聊着天。那样年纪的女孩,又是那样的场合,都是矜持得过了头,彼此不言语,连看人都是趁对方不注意,飞快瞟一眼,便立即移开。*后是双方家长让她们握个手,“以后一家人了——”两人手搭着,也不用力,任它自然滑落。郭妮瞥见罗妍脸上的粉,没涂匀,浮在面上像脱皮。想,原来她还化了妆。罗妍应该是察觉了,立刻低下头,拿叉子去挑盘里的意大利面。那年罗妍十八岁,郭妮十七岁。即便到现在,罗妍的上海话依然说不好,发音有些古怪,偏偏对于那些时髦的新兴词又很敏感,比如“拽”“屌丝”“腹黑”……没头没脑地掺杂进去,“侬这人老拽的”“屌丝一只,还要学人家腹黑。”——上海话本就夹生,再添上这些舶来的浇头,实在奇怪。还有罗妍的打扮,郭妮觉得她也是狠下了一番功夫,从小练的不是童子功,便额外地用心。其实郭妮很想告诉她,马路上那些花枝招展过了头的,十有八九都不是上海女孩。土生土长的上海姑娘,行事做人都是往里收的,低调、慎言。就像化妆的*高境界是“裸妆”,化了像没化。力气用是用的,却不露在面上。郭妮觉得,这些道理一两句话说不清,况且以她和罗妍的关系,似乎也没必要说。本就是不搭界的人,自从母亲去世后,便更是如此。从恋爱到结婚,郭妮只花了三个月时间,便把自己完全抽离了那个“家”。

-

长安的荔枝

¥22.1¥45.0 -

额尔古纳河右岸

¥20.8¥32.0 -

24个比利

¥12.1¥39.0 -

太白金星有点烦

¥27.0¥45.0 -

月亮与六便士

¥10.8¥36.0 -

生死场

¥11.0¥36.0 -

空山

¥12.2¥32.0 -

春风沉醉的晚上

¥12.0¥40.0 -

月亮与六便士

¥9.5¥38.0 -

悉达多

¥12.0¥28.0 -

一句顶一万句

¥57.1¥68.0 -

面纱

¥27.0¥45.0 -

我这一辈子:老舍中短篇小说集

¥10.8¥36.0 -

纸牌屋

¥10.0¥39.8 -

小妇人

¥10.3¥22.8 -

局外人

¥10.5¥35.0 -

呼兰河传

¥8.0¥38.0 -

老人与海

¥6.3¥15.0 -

魔力的胎动

¥14.4¥45.0 -

钱德勒短篇侦探小说全集1:自作聪明的杀手

¥11.2¥35.0