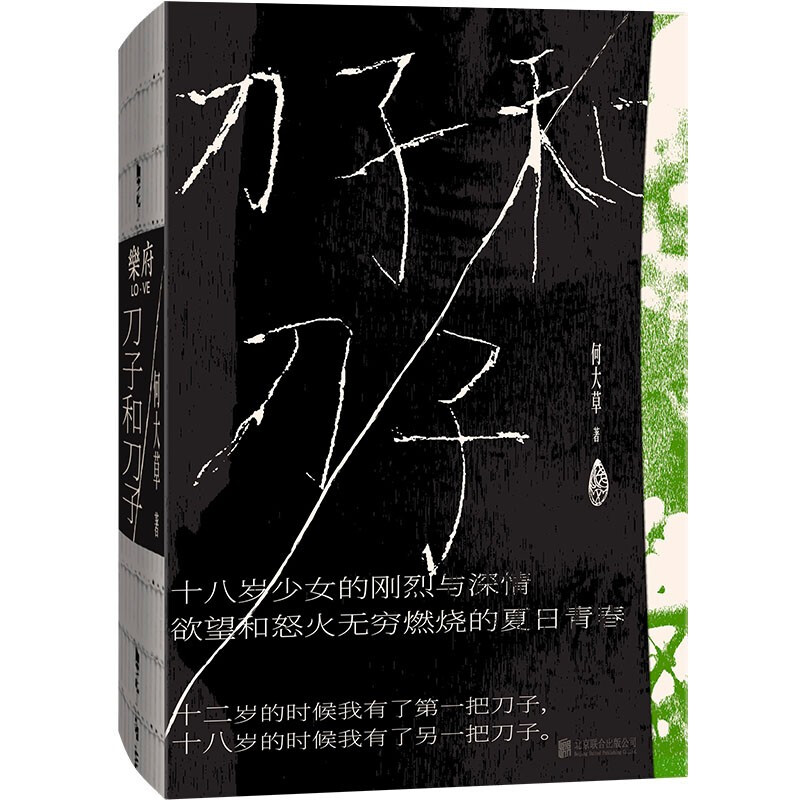

刀子和刀子

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787559660657

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:390

- 出版时间:2022-05-01

- 条形码:9787559660657 ; 978-7-5596-6065-7

本书特色

1.《刀子和刀子》淋漓尽致地描绘了青春岁月里的迷惘与骚动、叛逆与伤痛,展现了少男少女所遭遇的身体疼痛与灵魂煎熬,直面人性,直击人心,被读者誉为中国版《麦田里的守望者》。

2.小说塑造了一个不同寻常的孤胆少女何凤——外表桀骜不驯,内心柔情似水,既不愿依附权力,也不忍伤害弱小,终因无法同流合污而孑然一身浪迹天涯。

3.除了刻画青春与人性,小说对教育体制、社会环境乃至权力本身也进行了嘲讽与反思,是难得一见的成长小说。

4.根据《刀子和刀子》改编的电影《十三棵泡桐》,获得第19届东京国际电影节“评委会特别奖”。

5.小说以情绪十足的独白贯穿始终,夹杂鲜活的口语与方言,会充分唤醒读者的青春经验;装帧设计凌厉大气,凸显青春的酷烈与叛逆,令人耳目一新。

内容简介

“十二岁的时候我有了把刀子,十八岁的时候我有了另一把刀子。”《刀子和刀子》从一个少女的所见所感出发,讲述了一段青春往事。十八岁的何凤留板寸,讲义气,喜欢刀子,桀骜不驯。在泡桐树中学高二·一班念书的何凤,身边围绕着男生陶陶、班长朱朱、富家子阿利、才女伊娃。小圈子之外是班级和学校的丛林——副校长、教务主任、班主任、各科老师相互明争暗斗。开学不久,高二·一班转来两个新生——蛮横的包京生和土气的金贵,这让原本就矛盾重重的大小丛林岌岌可危。一天,包京生和语文老师发生了激烈冲突,何凤和其余几人不由自主地裹挟其中。与此同时,何凤的爸爸从部队转业回到家,她的妈妈则离开家,跟随爸爸的战友去跑边贸。在这个注定充满汗水、泪水和血水的夏天,表面刚烈、内心深情的少女将会经历怎样一番痛苦与蜕变?

目录

1麦麦德的孩子

2陆战靴,陶陶

3包京生来了

4深浅

5瘸子的作文

6朱朱说,男人真可怕

7疲倦秀

8有刀子,就要敢捅出去

9哪一幢楼是鼓楼?

10放开我的耳朵

11在红泡沫酒吧

12让我踩吧,刀子

13金贵也来了

14金左手

15交换

16空空如也

17惩罚

18隔着一盆茉莉

19抽吧,石头

20错过了该哭的好日子

21一个一个来

22别弄疼了我的左乳

23他把他劫持了

24电视或是街头的枪声

25兰花揉成了泥丸

26鱼刺卡了朱朱的咽喉

27英语节,秘密的花

28烧烤摊的狂欢

29小街正午

30靴子和拳头

31那时候的未来就是现在

代后记

野蛮生长:何大草问答录

附录

节选

1.麦麦德的孩子 如果我告诉你,虽然我是女孩子,可我的吉祥物是一把刀子,你不会吓坏吧?哦,我已经从你的眼里看到了惊讶和不安。是啊,女孩子的吉祥物应该挂在脖子上,一串珍珠、一颗玉坠、一只十字架,或者是一张小男人的小照片……可我不是的。我的刀子藏在别人看不见的地方,是那种真正的刀子,冷冰冰的、沉甸甸的,出鞘时带着不易察觉的风声,有金属的酸味,就像是淡淡的花香。换一句话说,我喜欢刀子,如同一个花痴迷恋着花朵。事实上,在我的故事里,很多时候也总是有花的,只不过当花枯萎的时候,刀子还在花丛里闪烁着安静的光芒。泡桐树老了,南河干枯了,瓦罐寺坍塌了,可我还是我,刀子还他妈的是刀子啊。

十二岁的时候我有了**把刀子,十八岁的时候我有了另一把刀子。

两把刀子都是生日的礼物。

十二岁的刀子是土耳其的弯刀,十八岁的刀子是德国的猎刀。至少陶陶送我猎刀的时候,他说是真正的德国货。

那天窗外落着雨水,窗户上沾着雨珠,雨珠就像电影里俗得发腻的眼泪。陶陶牛高马大,蒲扇一样的双手捧着刀子,刀子用红绸缎裹着,裹了一层又一层,在十八支蜡烛的照耀下,就像他的双手捧着一摊鲜血。我把那家伙接过来,掂了掂,就晓得是一把好刀。红绸缎一层一层地解开,刀子跟个婴儿似的躺在里边,又嫩又亮,亮得透明,也亮得扎眼,弧线那么优雅、柔和,却千真万确是一把好刀。刀子看起来甚至就像可怜的小宠物,而其实正是刀刀可以见红的猎刀。刀身有一尺长吧,还凿着细如发丝的凹槽,我把它握在手里,就像握着一束阳光。刀把上缠着一圈一圈的铜线,金黄色的铜线,看起来是那么地温暖,只有我的手才晓得,它其实是那么地冰凉。在刀把和刀身之间,横着弯曲的挡板,挡板上刻着一只狼头,白森森的,却睁了眼睛在睡觉。我亲了亲狼头,用刀把大蛋糕切成了一十八牙。刀子是真他妈的锋利呢,它剖开蛋糕就像剖开一汪清水,蛋糕的剖面非常地光滑,光滑得好似小美人的脸蛋。

我一手拖了刀子,一手圈了陶陶的颈子,在他的耳轮上“吧”地亲了一大口。陶陶很高,为了受我一亲,他得俯下身子,这就叫你们说的那个屈尊吧?我说,谢谢陶陶。

陶陶屈尊地笑了一笑,他笑起来也就是把嘴角歪了一歪。他说,风子,风子你喜欢就好。陶陶是我的同班同学,是我喜欢的男孩儿。我看他,他看我,两情相悦,彼此顺眼,都不是问题孩子。什么是问题?有问题的人看没问题的人,不也全成了他妈的有问题?

噢,那一天是过去多久了?想起来,那一天的雨水淋在头上,好像还没有风干。

是的,我是愿意和你谈谈我的故事,谈谈我的两把刀子,可你千万别拿那种眼光看着我,就像《东方时空》的主持人看着一个问题女孩儿,万分关怀也是万分痛心的样子,刨根问底要弄出点儿什么启迪青少年。别这样,拜托你,你真的别这样,啊?

我的意思是说,我们可以随便谈一谈。就像在茶楼里喝茶,或者在南河的堤坝上溜达,很随便当然也是很正常地谈一谈。噢,是的,谈一谈,因为我很怕“谈心”这个词,谁只要说要跟我谈谈心,我立刻就要晕死过去的。很久以来,我都难得开口说什么话了。尊口免开,这个词,我没用错吧?哦,错了,那就错了吧。反正我的意思是说,我很久不说话了,我的嘴巴都要发臭了,看来的确是应该跟谁谈一谈了。就像把下水道的盖子揭开,敞一敞吧。跟谁谈呢,*好就是你这样的人吧,跟我素昧平生,不晓得我的过去和我的今后,只晓得我就是我说出的那一堆东西。那一堆东西里边有诚实也有谎言,当诚实多于谎言的时候,它就像一个肉馅很小的包子,虽然不上口,却经得住饿。可当谎言掩盖住诚实的时候,它就像一杯浇了冰激凌的非洲黑咖啡,在舔去了甜蜜之后,苦得你发慌。你别笑,我哪懂得什么哲学,哲学不是我这种人能谈的,也不是一个女孩子该谈的,对不对?我只是打了一个比方,用这种方式先谈谈自己,也许就说明我还是很正常的吧。

真的,我再说一遍,我不是一个问题女孩儿。你也别拿什么问题来难为我,更不要让我接受什么心理测试了,发问卷填表格,诸如多大年龄,什么血型,哪个星座,有何特长,暗恋哪个偶像,是否失去过贞操,等等等等,那完全一个傻瓜的感觉。当然,我晓得我们现在就是一个傻瓜的世界,对不对,到处是傻瓜相机、傻瓜飞机、傻瓜明星,还有傻瓜的男孩儿和女孩儿。就连奔四的男男女女都自称“男孩儿”“女孩儿”,嗲得让人发腻。满世界都是傻瓜,可傻瓜堆里也就一个家伙是伟大的,那就是阿甘,也就是所谓的弗雷斯特·冈普。这是我们亲爱的英语老师宋小豆告诉我们的,她说,是弗雷斯特·冈普,而不是阿甘。她还是我们的班主任,经常中英文夹杂着骂我们是地道的傻瓜,却出不了一个真正的冈普。她随手在黑板上写了一行英文,我现在还记得那些洋码儿,因为那是她对我们的梦想。Forrest Gump,她冷冰冰地说,是冈普,冈普现在都成了天才的别名了,不要怪我骂你们是傻瓜,我是做梦都希望高二·一班出一个冈普。

哦,可我真的不想成为冈普,或者那个更为知名的阿甘。我也不喜欢跑步,打乒乓,或者捕鱼捞虾。他的绝活儿是跑步,可是他跑那么快有屁用呢?他爱的女人还不是赶在他前头死掉了。我就算是傻瓜吧,我也想做个正常的傻瓜。正常的傻瓜就是傻瓜,跟天才又有什么关系呢?

是的,我就是一个正常的傻瓜,就读于一所*稀松平常的中学,每天以无所事事打发漫长的时光。好在我的运气不错,期末只有两三门功课需要补考。这就是说我还算规矩,没有傻到逃学旷课,背了书包学三毛大街小巷去流浪。我说的三毛是头上只有三根毛的小叫花子,不是你们喜欢的那个长头发女人。她的书我没有读过,写字的书我读起来都累得慌。我过去只喜欢漫画、连环画、卡通片,现在甚至连这些东西都放到一边去了。在这方面,我没有什么毛病,到了什么年龄就该用什么年龄的方式来说话,对不对?前年我在贵州遇见一个东北女孩儿,她满口半生不熟的贵州话,我说你搞什么名堂,是东北人就说东北话嘛!这一回她是说了东北话,就是赵本山那种哭兮兮的东北话,她说,咋的呢,走啥山上唱啥歌儿呢!我一下子笑起来,笑得半死,我想起课本上毛主席的话,叫作到什么山上唱什么歌。我就说,真他妈有意思,你简直就是打东北腔的毛主席啊!她笑起来,用贵州话说,啥子格毛主席嘞,我是正常的女娃娃嘞。

哦,你听,我们都是正常的女孩子啊。但有些家伙偏偏说我不正常,就因为,我喜欢的东西是刀子。

哦,一开始我就说过了,我的吉祥物是刀子。仅仅是刀子。可在一个所谓正常的世界里,女孩子是不配喜欢刀子的,你说对不对?可我也真是没有办法了。像我这样的傻瓜,是啃着连环画长大的。我*怕别人跟我啰唆什么琴童、画童,还有贝多芬、莫扎特、毕加索,我们哪配提他们呢?提了都是糟蹋圣人啊。我读的**本连环画是阿拉伯的故事集,勇士麦麦德为了向人证明他的勇气和诚实,就把一把刀子插在了自己的脚背上。那只光秃秃的赤脚塞满了满满一页的画面,连刀把都冲到画框外边去了,血顺着刀刃往上冒,把寒冷的刀子都烫弯了。我觉得那刀也像穿破了我的血管,把我的全身都烧烫了。从那个时候起,我就喜欢上刀子了。

……

噢,是的,我姓何,何凤。但我不喜欢别人叫我何凤,我一直都不喜欢别人这么叫我。只有在填各种登记表的时候,我才把自己写成是“何凤”。不过,我从小学起,就常常故意把自己写成了“何风”,这样我就觉得自己沾了一点儿男人气了,不那么像女孩子了。我讨厌见到毛毛虫就惊声尖叫的女孩子,也讨厌男人瞅一眼就满脸通红的女孩子。而且,我的确是很喜欢风呢。风是看不见的东西,却是那么地有气力,刮一个整夜,可以把街上的脏东西都刮得干干净净。我居住的这座城市位于西南的腹地,靠近青藏高原,至少青藏高原的风可以吹到我们的城市来。我们的城市不是一座干净的城市,在我的眼里,那些可怜的街道真是太脏了,到处是纸屑、果皮、老年人的酽痰,还有民工拉的野屎。我们的城市倒是经常都在下雨的,西南的雨水是绵渍渍的、温嘟嘟的,整夜整夜地下着。可我是多么喜欢冬天的来临啊,北方的风整夜整夜地吹。那些小刀子一样的北风多么有气力,它们爬过了秦岭,刮过了四条大河和五百里的平原,一直刮吹进了我们的城市,把那些脏东西统统吹走了。第二天早上出门,空气冷飕飕的,吹到我的脸上,又爽又脆,搭眼看去,到处都干干净净的,我心里真有了说不出的安逸。

初二的下学期,我收到了**封情书,我的名字被歪歪扭扭地写成了“何锋”。我一下子就难过了。我讨厌把字写得很臭的男孩儿,可我还是差点儿为“何锋”这两个破字掉了泪。何锋是我哥哥的名字。何锋在一岁或者是两岁的时候被爸爸弄丢了。那年过“八一”,爸爸带着何锋去参加老战友的聚会,他们都喝多了。他们仗着酒劲,说了多少豪言壮语,发了多少牢骚啊,他们把天都喝黑了。爸爸摸回家时才发现,何锋没有了。爸爸倒在地上,而妈妈的眼睛都直了。我不晓得在那个漫长的夏天里,爸爸和妈妈是怎么过来的。我还记得,好多年以后,有一个后半夜我起床上盥洗间,突然看见妈妈坐在厨房的黑暗里,吸烟喝酒,路灯和烟头把妈妈的眼睛映成了阴暗的绿色和红色。酒是用枸杞和毒蛇浸泡过的,在屋子里散发出蒙汗药一样的味道。我怯生生地叫了一声“妈妈”,我说,妈妈,你在想念爸爸吧?妈妈用沙哑的声音笑了笑,妈妈的声音就是从那个夜晚开始沙哑的,沙哑得如同从一堆泡沫的深处穿出来。妈妈说,想他干什么?我在想哥哥。妈妈跟我提到那个丢失的男孩儿时,从来都不说何锋,也不说你哥哥,而只称作哥哥。我说不出话来,我在心里嘀咕,可怜的妈妈,她真是可怜的妈妈啊。

又过了很久,我才晓得妈妈在怀上我以后,就永远地和爸爸分了床。我是在四月十一号出生的,那年的晚春溽热得比三伏天气还可怕,所有的婴儿都没有裹襁褓,又热又湿,湿得水缸里的鱼都生了痱子了。妈妈说,那年四月的孩子都任性得不得了,谁都不服管教呢。

妈妈是说对了。初二的下学期,我也给男生写了几封信。我的落名用的都是“何锋”。我跟别人说,我喜欢刀子,这是刀锋的“锋”啊。但我在心里告诉自己,我是顶着“何锋”在活啊。何锋不在了,这世界上才有了我。男生收到“何锋”的信,都屁颠屁颠地来追我。我喜欢看他们屁颠屁颠的样子。他们也是男孩子?真正好笑啊。

不过,从来没有人叫过我何锋。爸爸、妈妈叫我何凤,老师也叫我何凤,同学们却都叫我风子,或者说,就是疯子吧,谁晓得呢?反正没有白纸黑字地写出来。我都一揽子收下了,叫什么我都回答,叫什么都是在叫我,对不对?

作者简介

何大草,本名何平,出生于成都少城,在原成都市第二十四中学念完初中、高中,毕业于四川大学历史系,现执教于四川师范大学中文系。出版有长篇小说《春山》《拳》《所有的乡愁》等,曾获十月文学奖、百花文学奖,并三次获得四川文学奖。近年涉足绘画,已在报刊公开发表画作一百余幅,2016年在成都轻安举办个人画展“红色与逍遥”。

-

姑妈的宝刀

¥9.9¥30.0 -

八仙得道传

¥12.0¥40.0 -

悉达多

¥10.6¥28.0 -

捕梦网

¥18.0¥45.0 -

企鹅经典:城堡 变形记

¥14.7¥49.0 -

正义与微笑

¥17.6¥55.0 -

杀死一只知更鸟

¥22.6¥48.0 -

去吧.摩西-企鹅经典

¥11.7¥39.0 -

鼠疫

¥13.2¥38.8 -

小小小小的火

¥14.0¥52.0 -

生死场

¥8.1¥36.0 -

三叶虫与其他故事(八品)

¥24.6¥52.0 -

企鹅经典:月亮与六便士

¥11.7¥39.0 -

偶发空缺

¥17.1¥57.0 -

一千一秒物语

¥44.2¥69.0 -

荒原狼

¥19.9¥39.8 -

龙楼镇

¥20.3¥52.0 -

窄门

¥17.6¥28.0 -

第六病室:契诃夫短篇小说集

¥17.8¥46.0 -

浮世绘女儿(八品)

¥27.5¥58.0