3.3分

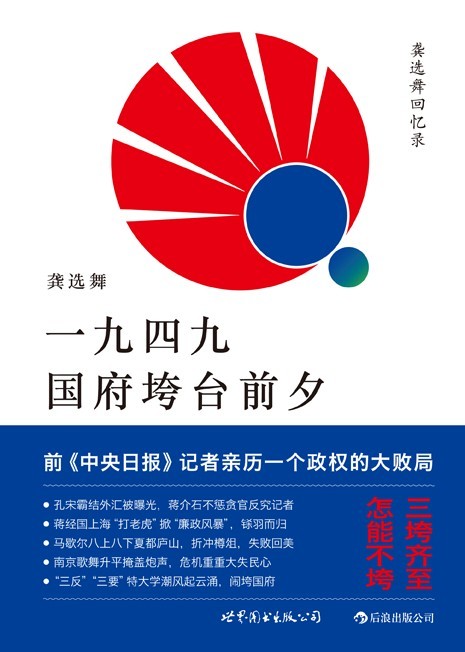

包邮一九四九国府垮台前夕

非同一般的感觉

品相是我所购书籍中最差的,不知道是不是新的印书模式,边没切齐,像老鼠啃过一般,惨不忍睹!大损图书网形象,建议踢出场。

记者的回忆录

国民政府的溃败,在历史上都是罕见的,从二战战胜国到退居小岛成为地方政权,国民党失掉天下实际上也不过三年时间。这本书以一个记者的眼光,记录了国民政府最后一年在大陆的溃败,也就是人民解放军秋风扫落叶的进程。前事不忘后事之师,其中的经验教训,很值得玩味。

- ISBN:9787510044571

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:288

- 出版时间:2012-08-01

- 条形码:9787510044571 ; 978-7-5100-4457-1

本书特色

本书另有毛边本71折销售!

看点一:*鲜活*细致的大审 再现群奸百态窘状

1. 周佛海 大审首恶盛况空前,诡谲多变万众欢呼

2. 周作人 苦茶斋主自伤身世,冷峻孤傲失足下水

3. 丁默邨 超级特务上演色戒,杀人魔王胆小畏死

4. 殷汝耕 汉奸祖宗明星风范,钻漏洞却难逃重刑

5. 缪 斌 贪赃枉法叛国求荣,招摇有功反先受死

6. 温宗尧 老耄汉奸因老失权,遇葛菩萨免其一死

7. 罗君强 政坛钻营花丛浪迹,破例免死寿终正寝

8. 陈公博 多面人生亡命日本,狱中绝笔从容赴死

9. 褚民谊 标新立异受人注目,狡猾申辩仍判死刑

10.陈璧君 一介女流泼辣名世,得判无期病死狱中

........................................................................

看点二:三垮齐至,看国府如何垮台,败逃宝岛

孔宋霸结外汇被曝光,蒋介石不惩贪官反究记者

蒋经国上海“打老虎”掀“廉政风暴”,铩羽而归

马歇尔八上八下夏都庐山,折冲樽俎,失败回美

南京歌舞升平掩盖炮声,危机重重大失民心

“三反”“三要”特大学潮风起云涌,闹垮国府

........................................................................

看点三:看一代报人笑傲诸侯,观今日媒体人之变化

牯岭山径两遇蒋主席,庐山小桥访问马歇尔夫人

央报揭发孔宋套汇案,陆大声惹怒老蒋险些命丧国府之牢

曝台湾难官百态,据实写稿,关掉一报

真正能呈现蒋介石政府“金陵王气黯然收”的实况,就是龚老的回忆录。

——林博文

他把他一生中*精采的部分,用鲜活的文字记录下来,你可以不看黄仁宇的大历史,却不该错过龚选舞的小历史,因为从龚选舞的小历史中,你反而更容易看到波澜壮阔的大历史图景。

——杜念中,《苹果日报》社长

记者当下所记的为事,事后所记的便为史。

龚老惊人的记性、细腻的观察、生动的文笔,夙受我辈钦重,读他见证一九四九年国府垮台前夕种种,沉淀了历史情结,还原了场景、人物、事件的本质,诚是不可多得之经典,值得政界、史界、新闻界视如瑰宝。

——周天瑞,新新闻传媒事业群总裁

龚选舞是笔耕不断的新闻老兵,他重返六十多年前的新闻现场,见证一九四九年神州巨变,在苍茫的历史夜色中,发现了那些拒绝消失的人性微光,也发现了被历史所掩埋的时代秘密。

——邱立本,《亚洲周刊》总编辑

龚老(选舞先生)不仅仅是资深新闻前辈,更难得的是,他亲身经历的时刻,都是历史关键时刻,胡宗南进攻延安,龚老是首批亲历的记者,又譬如陈仪被枪毙之后,任职《中央日报》的他,则是挑选出“验明正身”的记者。一九九○年初,每周五下午龚老来《中国时报》纽约新闻中心交稿,大家围坐听他讲故事。那是回忆中*快乐的时候。

——郭崇伦,《时报周刊》总编辑

新闻生涯何其有福分,八○年代后期,竟能有机会于纽约经常听闻龚选舞老前辈的采访经验谈,于是更加知晓“秉春秋之笔,严善恶之辨”此新闻准则之道理。

龚老记忆力惊人,在那个没有Google的年代,晚辈记者们在相关题目上如有疑问,经历过一场场惊心动魄新闻战的龚老,就是大家的Google。

——冯光远,作家

内容简介

一九四六年五月五日,国府还都南京,蒋介石声望达到顶点,金陵一片歌舞升平,刚从大学毕业的龚选舞,阴差阳错进了首都**大报《中央日报》,从一个四川的乡下土包子,成为见证诸多中外高官起落与重要事件的记者。

龚选舞眼中,夏天的庐山牯岭简直是当时的小朝廷,蒋介石的行馆“美庐”所进行的装潢,仿若曹雪芹老家当时接驾盛况!连美国马歇尔特使与司徒雷登大使也跟着上庐山调停国共关系。

此时的国民党一边与共产党周旋,一边肃清以往日人扶植的汪精卫伪政府势力,国府以军统局戴笠主导,大肆肃清汉奸,共抓了四千余人。龚选舞因习法被派往法院听审,采访过周作人、周佛海、丁默邨与殷汝耕等大审甚至行刑,也参与过制宪国民大会的报导。

曾经以为国府与人生都将前途似锦的龚选舞,却在两年之中,亲眼见证国府急速由盛转衰,被经济拖垮、被共军打垮、也被学潮闹垮,一九四八年底来台接任特派员并着手进行《中央日报》迁台事宜,也预告一九四九年国府终将败退来台的结局。

前言

少年时代就喜欢看报,那时候*爱看的是国内外大事和运动新闻,尤其是亚洲铁人杨传广与克难篮球队的消息。上初中不久,即常在《中央日报》上看到“本报驻欧洲特派员龚选舞”的通讯,此后一直记得这个笔画很多的名字。没想到,四分之一世纪后,我竟和龚老在美洲《中国时报》纽约编辑部共事。在两年多(一九八二年九月至一九八四年十一月)的时间里,常一起搭乘报社的车子下班。

和龚老同车时,我常问他过去跑新闻的经验以及他所接触过的民国政要与报坛人物,我总是听得津津有味,破晓时分回到家赶紧在日记本上记下来。龚老的老同事徐佳士说他:“一下笔就停不了,有‘龚三千’的美誉。”龚老不仅会写,亦能说。在那两年多的时间里,以及其后无数次的电话、通信与聚会,龚老所亲自经历和采访过的近代史,从抗战胜利后南京审判战犯与汉奸到国共内战,从《中央日报》的李荆荪和陆铿到杨传广罗马奥运夜夜春宵,都通过他那摄影机式的超群记忆力还原现场。

龚老常说他“生逢乱世”,其实这正是他的运气。他历经抗战、内战、“国府”迁台并驰骋于台湾和欧美新闻战线,令我们这批生在太平之世而又欠缺时代冲击的晚辈既羡且妒。抗战胜利后,龚老即投身新闻界,他在一九九二年十月,为《新新闻》(第二九三期)撰写《一九七○年蒋经国纽约遇刺现场目击记》里说:“记得那是一九四六年夏,我这个大学刚毕业的法科学生,原想做个公公正正的判案法官,谁知误冲误闯,却干上了平平实实的采访记者。同样的意想不到,由于当年的大闹记者荒,我这个初出校门、在编制上只是个‘额外临时试用助理记者’的小角色,一开始便派往庐山,采访‘老蒋总统’与美特使马歇尔元帅斟酌和谈的大新闻。更属意外的是,当我结束外勤记者生涯前夕,在纽约,我又碰上了‘小蒋总统’遇刺的惊险事件。”这个“额外临时试用助理记者”,日后成为享誉中国近代新闻史而又广受敬重的名记者。

龚老当年所发的通讯与报导,今天也许只能从图书馆的馆藏旧报或从显微胶卷以及网路上(如果有的话)寻找了。龚老于二十世纪八○年代中开始在取代美洲中时的美洲《时报周刊》上撰写回忆文章,持续数年,直至周刊停刊。不久,龚老又在老友欧阳醇所主持的台北《新闻镜》上续写回忆录。可惜的是,龚老在做“自由撰稿人”的漫长时期,因缺乏发表园地,而那些年台湾社会又陷入剧烈的政治波涛中,对于回顾性的文章兴趣缺缺,导致龚老没有机会把他储存在记忆中的许多珍贵旧事,与世人共享。否则,龚老的回忆录当不只三本。直至年前兴起一阵回顾一九四九和庆祝民国百年的热潮,海内外才开始产生历史好奇心。

读者看龚老这部新问世的《一九四九国府垮台前夕》,*好能和他在一九九一年出版的《龚选舞回忆录》以及一九九五年推出的《国共战争见闻录》(两书皆由时报出版)合读。这样会更具历史现场感,亦可透过龚老生动的笔触和翔实的叙述来了解那段惊心动魄的时代动乱。龚老不仅写活了历史,也使人听到孔尚任所哀叹的:“养文臣帷幄无谋,豢武夫疆场不猛;到今日山残水剩,对大江月明浪明,满楼头呼声哭声。”

不论中外,任何一个大转折的时代,都会出现一批光彩照人的新闻工作者,为苍生做见证,为历史留纪录。这批记者都有一个共通点,就是在采访之余或退休之后,撰写回忆录,深入叙述他们(她们)当年在争分夺秒和截稿时间的压力下所无法表达的往事与感触。“二战”前夕及初期,哥伦比亚广播公司(CBS)驻柏林和维也纳记者夏尔(William L. Shirer)即以其所见所闻和参考大量史料,于一九六○年推出了畅销巨著《第三帝国兴亡史》(The Rise and Fall of the Third Reich),而名满天下。大卫霍伯斯坦(David Halberstam)于六○年代初以《纽约时报》特派员身分派驻西贡采访初期越战而获得普利策奖,七○年代初离开纽时后推出名著《出类拔萃的一群》(The Best and the Brightest),剖析肯尼迪和詹森政府中的菁英如何把美国推入越战泥淖(quagmire),震撼美国读书界。二○○三年三月布希政府入侵伊拉克,采访战事的《纽约客》(New Yorker)杂志撰述乔治培克(Geroge Packer)和《纽约时报》特派员德克斯特菲尔金斯(Dexter Filkins,现已加入《纽约客》)皆曾公开表示他们在战地行囊中都有一本《出类拔萃的一群》,有空就看,颇具启发。他们发现笃信“美国至上主义”和单打独斗的片面主义的布希政府,根本未从越战中学到任何教训。

在四○年代末负责《大公报》驻台办事处发行与广告业务的严庆澍,回到香港后以“唐人”笔名在《新晚报》连载演义小说式的《金陵春梦》,专门挖苦蒋介石(诬他是河南人郑三发子),尽情嘲讽国民党,六○年代开始结集出书。在禁书时代长大的台湾留美学生,几乎人手一册,影响极大。严庆澍(一九八一年去世)以唐人为笔名的动机,也许是当时香港有一栋过气国民党将官居住的公寓叫“唐人新村”。严氏的《大公报》老同事罗孚的儿子罗海雷在《我的父亲罗孚——一个报人、“间谍”和作家的故事》一书中指出,《金陵春梦》出了八集,“写得*好看的是**集,以后就逐渐有些绚烂归于平淡”。又说:“《金陵春梦》在艺术上的一个缺陷,是写得比较粗糙,后边的比前面更是这样。”这是很含蓄的批评,其实《金陵春梦》的败笔就在于太多歪曲、太吹捧中共、太不忠于历史!

真正能呈现蒋介石政府“金陵王气黯然收”的实况,就是龚老的回忆录。西方媒体有句名言“新闻是历史的初(粗)稿”(Journalism is the first rough draft of history)。龚老的前半辈子在**线跑新闻,从南京、庐山、延安、徐蚌会战(淮海战役)、撤退台湾、韩战接俘到欧洲行脚和观察新大陆,一直在为历史写初稿,数十年如一日。充分体验到孔尚任所说的:“曾见金陵玉殿莺啼晓,秦淮水榭花开早……眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。这青苔碧瓦堆,俺曾睡风流觉,将五十年兴亡看饱。”龚老的“历史初稿”写得引人入胜,为后人提供*有价值、*有兴味的文字纪录。“残山梦*真,旧境丢难掉”,龚老把他所亲历亲见亲闻的近代中国的“旧境”,立体式地呈现出来,功若史家。

认识龚老近三十年,谊兼师友,我从这位新闻界老前辈的言谈与著作里增进了不少知识。记得当年曾问过龚老“传奇性”的多笔画名字。他幽默地说,小时候每逢考试,他总是吃亏,要花很多时间写名字。等到写完名字,别的同学已答了一大堆题目。因此,他决定不让其后代“重蹈覆辙”,乃将三个子女取名一才(长子)、又才(次子)、珊才(女儿)。这三“才”,个个都杰出而孝顺,尤其是珊才,住在纽约市郊,常探访父母,并接至乡间度周末。龚老和夫人杨惜玉女士都是忠厚的长者,他们有优秀的子女,又有幸福的晚年。即使从《中央日报》退休后未拿到分文退休金,亦无损于龚老的达观与福分。

多年来,我一直关心这本书的出版,曾在时报为龚老编过两本回忆录的主编李潍美(亦曾为我编过五本书,现已转到大块出版社),这次发挥了“催生”之功。卫城出版社总编辑庄瑞琳是个有远见而又具历史素养的编辑人,看到书稿即首肯出书。

在龚老伉俪欢度八八米寿之际,我们三个晚辈为两位寿星做了一件有意义的事,当作衷心的贺礼。

林博文

前《中国时报》主笔,现为自由撰稿人

二〇一一年九月七日凌晨于纽约

目录

导读 撰写“历史初稿”的老报人龚选舞林博文 3

楔 子

**章 如此偶然,那般注定——阴错阳差的新闻人3

人生的转折 4

土包子立志当记者 6

一篇小说进入**大报 7

第二章 鼓勇登堂,入室犹待——旧报纸是我启蒙师9

读旧报纸练基本功 10

糊里糊涂的处女采访 11

第三章 人少事多,新人难做——六十五年前大报纸小记者的一日14

小记者见到大明星 16

下关车站事件 17

**篇见报的新闻 18

就寝前还在写新闻 19

**部 夏都庐山

第四章 尔小子!荣登夏都——巧遇洋同业惹来麻烦多23

惨胜国府现阴霾 24

偶遇中宣部长彭学沛 25

搭美宣传顾问的便车 26

萍水相逢反被怀疑 28

第五章 名山租界,白红夏都——庐山牯岭的沧桑史31

冠盖云集的小朝廷 32

中国名山里的欧美小镇 33

随政事起伏迭宕的牯岭 35

第六章 登临之道,古今有异——如何上庐山39

腾云驾雾的山轿 40

步行车行两相宜 42

第七章 登山怀古,天地悠悠——隔半世纪上下匡庐感慨多45

蒋介石马歇尔对门而居 46

五十年后美庐一探究竟 48

为历史站岗的新闻老兵 50

第八章 自由之风,吹彻夏都——四大秘书长山上齐贺记者佳节53

新闻自由的黄金时期 54

牯岭山径两遇蒋主席 56

有眼不识“太子”蒋经国 57

第九章 山高水远,有报存焉——两度出刊的《中央日报》庐山版61

为一个人办报纸 62

换人如流水的央报社长 63

编采工务协力赶出报 64

第十章 庐山庐山,与我有缘——“驾轻就熟”让我得结良缘69

再次被派上庐山 70

天注定的姻缘 71

第二部 汉奸大审

第十一章 惩奸大事,听我道来——习法不曾白费,听审不费工夫77

军统局全国逮汉奸 78

计抓群奸一网打尽 79

四千人的大审判 81

意外首位受死的缪斌 82

陈公博从容褚民谊狡猾 83

汪精卫之坟遭炸开 84

第十二章 狮子老虎,尽噬群奸——从怕看杀人到不得不看87

布眼线抢看处决现场 88

从小怕看官府杀人 89

死前手抄汪精卫诗 90

残酷场面秉笔直书 92

遭同为立委的审判长判死 94

第十三章 冷漠孤傲,失足下水——周作人(上)95

文人雅士何以成汉奸 96

苦茶斋主自伤身世 97

第十四章 苦茶斋主,晚节不保——周作人(下)101

批日亲日动摇矛盾 102

自小寄养性格孤傲 103

文艺大家动摇多变 105

入狱出狱一生唏嘘 106

第十五章 冤魂缠身,首恶难逃——丁默邨111

特务头子失踪记 112

超级特务上演色戒 114

可逃不逃皆是报应 117

有情有义的前妻 118

杀人魔王胆小畏死 120

第十六章 汉奸祖宗,细声温语——殷汝耕123

日本通成老牌汉奸 124

叛国者的明星风范 127

与日人合流其来有自 128

钻漏洞却难逃重刑 130

第十七章 多言速祸,受死**——缪斌135

政坛暴发户卖官下台 136

代表国府赴日和谈疑案 137

招摇有功反先受死 139

第十八章 老耄汉奸,免其一死——温宗尧143

清末曾任驻藏大臣 144

因老失权亦因老保命 146

轻判与重判之争 148

第十九章 政坛钻营,花丛浪迹——罗君强151

从共产党变成国民党 152

政治得意风月亦精采 154

献策组周系十人团 156

结拜兄弟李士群遭毒死 158

官小权大列十大汉奸 162

破例不判处死刑 163

第二十章 大审汉奸,万人空巷——周佛海(上) 167

不满时局反为周鼓掌 168

与汪合流的低调抗战 170

只手造就汪精卫政府 173

第二十一章 法曹公忠,不纵奸邪——周佛海(中)177

自认有功仍遭判死刑 178

周妻上演救夫记 179

CC派与陈布雷皆求情 181

逃过法网难逃天谴 183

刚正赵琛拒蒋说情 185

第二十二章 巨奸诡辩,万众欢呼——周佛海(下)187

戴笠一死大喊完了 188

展口才法庭狡辩 190

演说煽动民众情绪 191

国府崩溃已见征兆 193

第三部 南京再见

第二十三章 还都复员,民主是尚——六朝古都多少也沾点洋气197

表相太平的黄金时代 198

美军剩余物资大抛售 199

民主自由之风吹起 201

第二十四章 据实写稿,关掉一报——到今日山残水剩205

孔宋贪污向蒋诤言 206

央报揭发陆铿辞职 208

“台湾难官百态”一文封报 209

第二十五章 藉新书手,释孔宋权——从扬子、孚中案的揭发说起213

无惧当道的新闻追击 214

蒋介石亲自下令调查 215

财政改革失败丢大陆 217

第二十六章 处变不惊,燕燕争鸣——隔江但闻征战声219

歌舞升平掩盖炮声 220

两个小燕一时风靡 222

国军如何失民心 223

第二十七章 打打谈谈,纠缠不清——冷眼旁观直觉一头雾水227

马歇尔调停国共失败 229

纷乱中的制宪与行宪 229

第二十八章 制宪国大,五光十色——国民大会巧遇家乡土豪233

制宪前国共彻底分裂 234

遭逢制宪国大盛会 235

土豪劣绅因反共而死 236

第二十九章 三垮齐至,怎么不垮——战后闹垮国府的学潮241

浙江大学率先发难 242

学生罢课要饭吃 245

第三十章 一马当先,万夫莫敌——南京五二○国府路学潮249

跨校大游行挑战当局 250

抗议游行发生肢体冲突 251

人马对峙学生撤离 253

尾声 我的一九四九与《中央日报》257

风声鹤唳草木皆兵 259

逃难到宝岛台湾 261

蒋介石暗中安排后路 263

国共终成两岸对峙 264

复刊与否的争议 265

**大报的陨落 268

节选

一九四六年夏,在奉派前往庐山采访之前,一向喜欢“打破砂锅问到底”的我,便曾有过一个疑问:为什么蒋主席在抗战前后,都把这座只能用脚才能爬上去的深山,选做国府的夏都?

冠盖云集的小朝廷

远在一九三一年,蒋先生便自南昌北上庐山的牯岭歇夏。翌年,他在牯岭召开五省“剿共”会议之际,也曾在山上发表了后来引起争议的“攘外必先安内”的重要谈话。一九三三年夏,他进而在牯岭长住,一面召开庐山会议,一面在山上举办了庐山军官训练团。次岁入夏,他更在山上扩大举办了军官训练团,决定了对共战略。接下去,一九三五年,他虽因巩固后防,把军官训练团暂时改在四川峨眉山举行,但仍把注意力放在庐山,下令有关方面在收回牯岭英国租地协定上正式签字。第二年,他依然回到庐山避暑。

一九三七年夏,牯岭一隅更成为全国政治中心。这年,蒋先生提早在五月二十七日便上了山,之后,他继续办训练团,也扩大召开谈话会,一时,全国名流显要咸集山间,不曾被邀登山者,无不被人视为不够分量。即令是行政院院会,七月六日也改在山上举行。

也就是为了让集中在山上的政要学人有一份报纸可看,南京《中央日报》赶在当年六月下旬在牯岭创刊。想不到山上要人们正在商谈如何应付日本的压力之际,七七卢沟桥事变也就同时发生。由于报社的消息灵通,这家临时性的小报顿时成为山上冠盖云集之所,特别是在晚间,急于知道事变发展的要人们,更赶去打听新到的电讯。

抗战中庐山陷敌,蒋先生自然不能继续上山歇夏,但在南京组织伪府的汪精卫却也曾装模作样前往避暑一番,好像夏天不上庐山,便有损他的“元首”身分。及抗战胜利,一九四六年七月十四日蒋先生夫妇即提前再度上山。当时,有人说他此行是为了逃避美国特使马歇尔有关和谈的纠缠。说来,这真是有点冤枉。诚如前述,他在战前便曾习惯性地登山避暑,那时也不曾听说是为避免什么样的麻烦。事实上,马歇尔根本是躲不掉的,据我们所知,这位美国大老这年夏天不仅让夫人也住在山上,与蒋府隔溪对门而居,而且不惜往返奔波,在庐山竟有过八上八下的纪录。

那么,是什么原因竟促使蒋先生和他手下的大批政要年年都要远远赶去消磨一阵呢?

中国名山里的欧美小镇

我的答复是:庐山清凉秀丽,它不仅让人大可逃避南京火炉般的酷热,而且洋人们在牯岭留下的近代消闲设备,更为中国大老们提供了现代化的享受。

为了说明方便,我们不妨从庐山的历史谈起。在远远的八千万年之前,这里发生了一次强烈的地壳运动,一时地层断裂,错动上升,形成山体,遂成原始的庐山。其后,在距今约计二三百万年前后,地球上发生第四纪大冰期,一时,北方寒流,不分冬夏,滚滚南下压来,在庐山、鄱阳湖一带形成冰川,而冰川所挟大小岩石一路冲撞锉磨,更把庐山琢磨成一座峭壁千仞,深涧幽谷的天工雕塑。

又经过很长时期,人类发现此山欣赏斯境,开始为它命名,《尚书禹贡》称之敷浅原,《山海经》名之为南障山,到殷周之际,据云有匡氏兄弟七人在此结庐隐居。忽一日,人去庐空,不知何往。世人异之,美其所居曰“神仙之庐”。自此,山名“匡庐”,简称之曰庐山或曰匡山。及太史公作《史记》,正式采用了庐山之名。

此后的千百年间,人们一直把庐山视为文人遨游之所、神仙修道之处,与乎大儒讲学之坛。诸如陶渊明在此醉卧山谷、王羲之来此养鹅习字、吕洞 宾在仙人洞修仙论道、朱晦翁(朱熹)在白鹿洞开院讲学,其余诗人墨客如颜真卿、柳公权、白居易、苏东坡、米南宫(米芾)、唐伯虎和郑板桥,也都曾在此吟哦作书。概括而言,历来,除了长年山居的樵子与偶然一至的雅士而外,一般人之于庐山,只有从文人雅士诗书之中加以欣赏。

一直到清光绪年间,在长江沿岸一带传教的洋人在盛夏苦热之余,才纷纷来此登山避暑,光绪二十一年(公元一八九五年),英人李德立( Edward Selby Little)更进一步在两山环立的牯岭幽谷之中购地建屋,做久居之计。翌年,清政府更将该地立约租与英人,从此,因外人来此避暑或居住者日众,竟由当地英美德法各国侨民自组董事会,并设牯岭公事房,径自执行警察、财政、工务、卫生及一切地方性公共事宜,牯岭遂俨然成为深山密林之间的又一租界。

说来令人惭愧,洋人们不仅在我们攀爬始得登临的深山秀谷里擅立租界,而且在那里立公所、开旅社、建筑了一组星罗棋布的别墅之余,还搬去了电灯和自来水!总说一句,他们不是在那里寄寓避暑,而是把一座欧美的山间名胜小镇整个儿活生生搬上了我们的牯岭。若把一位中国的乡巴佬突然送到斯地,他绝对茫然不知置身何处。天上人间?抑人间天上?

随政事起伏跌宕的牯岭

把一座欧美小镇硬搬上中国名山,自难为(也羞为)国人所接受。及民国成立,迭经政府与洋人交涉,先在一九二七年收回,八年后更进一步正式终止了英人在山上的租约。此后,洋人虽仍准在山上居住,但原订地契全被缴还,至于地方行政及公共事务,也都由中国地方政府收回办理,一些洋人一见情势转变,开始售屋离去。举一个例,蒋主席夫妇那幢位于河西路名为“美 庐”的别墅,便是蒋夫人在这时以八千块大洋自一位洋教士手中购下的。

战前,恕我年幼,无缘登临斯地,但新闻前辈兼我的忘年老友鲁潼平先生,其时却在山上盘桓颇久。他说他在一九二七年自美研究新闻学归国后,先后任教浙江大学及任职外交部,总觉得未能一展所长,一九三五年一处新闻机构计划开创英文部,有人介绍他上庐山谒见蒋先生碰碰机会,谁知他一到牯岭,蒋先生却到山那边的海会寺主持军官训练,等了个把月方蒙接见。在等待期间,他住在放假空出的美国学校,天天外出寻幽访胜;无聊时便约同楼桐孙、陈茹玄与史尚宽几位立委做竹林之游,在幽静清凉、与世隔绝的名山之间,过了一段非常悠闲的生活。据他回忆,“围剿”江西共军是当时国府首一要务,蒋先生为了就近指挥军队、训练军官乃驻节山上,而举国政要、名流,不论是为了办事、谋事或是论事,事事都得上山,于是,牯岭无形间遂成夏都。

不过,中国的上层人物虽然云集山间,原居是山的洋人们,却也依然住在谷中“长衢”两面的大小别墅,而美国学校也只有在暑假期间方才暂充旅舍。

只是经过了八年抗战,洋人在山上遂成“稀有动物”。记得一九四六年八月我上山采访时,马歇尔、司徒雷登以及他们的极少数随员们还不时得见,第二年夏间,由于国内局势开始逆转,连酷爱庐山的蒋主席夫妇都只在牯岭抽空小住九天,中国的公卿、西洋的教士们更都在山间绝迹不见,像我这个八月间便被派上山去守候蒋先生驾到的特派记者,没等到他老人家上山便被召返京去了。

不过,一九四六年胜利复员之际,国事既然一度有若日丽中天,牯岭也就盛极一时。记得这年夏初,这处*具洋式享用设备的中国名山,由于久经战乱屋主远离,原来的西式别墅率多残破不堪,有的更是屋顶倾覆,徒余四壁。可是消息*为灵通、也*能窥伺上意的励志社总干事黄仁霖将军,一听牯岭又将重做夏都,便立即赶上山去,以重金雇用了大批技艺高超的木匠、瓦匠、漆匠和泥水匠,在一夕之间便把一幢破屋重整成舒适洋房,而专门服务该社的画师更能在几小时内挥舞彩笔,及时为新屋壁间配上新画。即令是与洋房搭配的沙发与席梦思床也不缺一样,因为由黄总干事派出去的采购专员,早就沿江把上自汉口、下至芜湖的上好家具收购一空!这种大手笔的壮举,历史上,大约仅有曹雪芹老家当年接驾盛事堪与一比!

溯自中西交往以来,资本、帝国、殖民主义者在中国做了太多太多的坏事,极少极少留下来的一点好东西,其中之一便是在中国天然名胜之中留下具有现代享受的休闲绝好去处。上述的牯岭、河北的北戴河、山东的青岛和河南的鸡公山都是,就中,牯岭与北戴河更是不断与政治和政要密切相连,总是脱不了关系。

即使是自视普罗大众的中共,也丢不下这块包袱,一样承受了洋人的遗产。一九九三年夏,我偕妻回到湖北武穴展拜岳家庐墓,乘便跨过新建的九江长江大桥,再返庐山一游。其间,我首次走进当年视为禁地而今日转做博物馆的“美庐”,也参观了毛泽东上山歇夏的大别墅。让我略感惊讶的是,美庐看上去不过有若美国的中产之家。

作者简介

龚选舞(1923— ),四川崇州市人,早岁学农、习法。一九四六年自中央政治学校大学部法制组毕业后,错作误闯地一头栽进了新闻界,在南京《中央日报》先后担任司法记者、国会记者、战地记者和驻台北特派员。该报迁台后,复出任采访主任、编辑部代主任、资料组主任、副总编辑和驻欧、驻美特派员。一九七〇年离开该报后,一度担任《中华日报》驻美特派员,并一直留在美国,先后担任两家侨报总编辑,及台北《中国时报》美洲版主笔。现为自由撰稿人,先后著有并出版《龚选舞回忆》及《国共战争见闻录》等书。

-

中国近代史

¥16.7¥39.8 -

万历十五年

¥12.2¥26.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥18.6¥49.0 -

正说明朝十六帝

¥17.9¥49.8 -

汉朝其实很有趣

¥14.1¥38.0 -

发明里的中国(平装)

¥9.0¥25.0 -

两张图读懂两宋

¥17.0¥76.0 -

漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代

¥36.8¥65.0 -

资治通鉴

¥12.2¥35.0 -

天人之际 薛仁明读《史记》

¥16.4¥48.0 -

中国历史常识

¥16.9¥49.8 -

历史十讲-走进王朝深处

¥11.8¥36.0 -

吕氏春秋鉴赏辞典(文通版)

¥8.6¥28.0 -

上古迷思-三皇五帝到夏商

¥19.6¥58.0 -

罗马考古-永恒之城重现-发现之旅.历史卷

¥11.5¥35.0 -

鸿儒国学讲堂:中国历代党争史

¥13.4¥32.0 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥12.0¥29.8 -

半小时漫画中国史2/陈磊(笔名:二混子)作品

¥13.0¥39.9 -

胡椒的全球史:财富、冒险与殖民

¥26.5¥52.0 -

史趣(书里书外的历史)

¥14.4¥42.0