- ISBN:9787559830029

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:400

- 出版时间:2021-09-01

- 条形码:9787559830029 ; 978-7-5598-3002-9

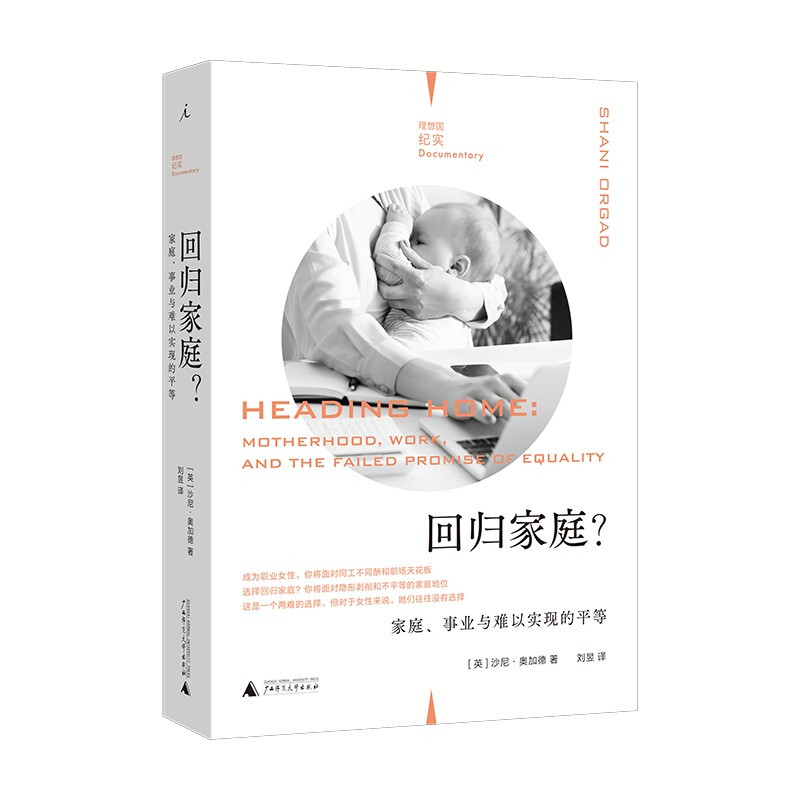

本书特色

★ 她们是高学历、高收入的职业女性,本该在职场上大展身手,但是——性别歧视与职场天花板阻断了 女性的上升空间,高强度和高要求的职场文化吞噬了个人生活。主妇生活进一步削弱她们的职业竞争力,重返职场变得困难重重。她们*终回归家庭,看似出于自愿,实则没有选择。

★ 她们是高喊Girl Power的一代,不做贤妻良母,追求事业家庭双丰收,但是——一面是《欲望都市》《傲骨贤妻》,以及Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格等注重自我选择和奋斗、达成事业家庭平衡的女性形象,一面是毫无育儿支持、对家务劳动无限贬低的社会文化。她们抱持着双赢的幻想,陷入两难的窘境,抛弃了事业,却发现家庭也不是避风港。

★ 她们是新时代全职妈妈,本应在家庭内部和伴侣平等以待,但是——她们支持着伴侣的高强度工作,独力承担育儿和家庭事务,却成为外人眼中游手好闲的阔太太,家人眼中的寄生虫和仆役。她们努力展现自信与平衡,但压抑和愤怒从未消失。

★ 复旦大学新闻学院教授曹晋作序盛情推荐,直面妇女在家庭、职场的不平等处境和真实心声。

内容简介

她们曾经是律师、会计师、教师、设计师、记者、医生、出版商、学者……有着高额的薪水和远大的职业前景,很终却有了一个共同的归宿:全职家庭主妇。作者沙尼·奥加德对受过高等教育的伦敦女性及其伴侣进行了深入采访,这些女性为了照顾孩子回归家庭,而丈夫则继续从事高薪工作。媒体和政策鼓励职业女性维持工作和家庭的平衡、构建伙伴式的平等夫妻关系。而女性们面对的现实情况却截然相反:不友好的职场文化、对家庭妇女的污名化和对育儿事务的贬低……她们牺牲了事业,结果发现家庭也不是真正的避风港。沙尼向我们揭示了性别平等口号和女性遭受的不公正待遇间的巨大落差:自主选择的背后是结构性的不平等,幸福的表象之下则是深深的愤怒和失望。《回归家庭》希望能够倾听这些女性的心声,并以此为起点,帮助她们在家庭生活和工作中,获得迟来的、真正的平等。

目录

推荐序 特权阶级的全职妈妈与英国当代父权制的再建构/曹晋

前言与致谢

引言

**部分

回归家庭:被迫的选择

第1章 选择与自信文化 vs.有害的工作文化

第2章 平衡型女人 vs.不平等家庭

第二部分

回归家庭:选择的后果

第3章 甜心妈咪 vs.家庭CEO

第4章 偏离常规的母亲 vs.被禁锢的妻子

第三部分

回归何处?压抑的渴望

第5章 妈妈企业家 vs.模糊的渴望

第6章 自然的改变 vs.无形的枷锁

结论 拒绝耐心等待

附录一 受访者的主要特征

附录二 媒体和政策再现列表

附录三 研究方法

附录四 英国全职妈妈的特征

注释

索引

节选

妻职的私人表述 要把女性陈述中母亲角色的部分同妻子角色的部分分割开来比较难办,因为二者在她们的生活中是活中是纠缠在一起的,而且她们还在极力压制妻子身份的核心地位。她们非常清楚妻职的贬义色彩,因此总是尽力把自己同母亲那一辈旧式、传统的妻子区分开来。然而在她们的叙述中,妻子身份尽管层层遮蔽,却从未被完全掩盖。

萨拉过去是美国一家跨国公司的财务总监,嫁给了一位事业成功的银行家,现在是两个孩子的全职妈妈。在她讲述的无私母亲放弃事业的故事中,就隐隐透露出了妻子身份:

我确实意识到自己所做的[从事高要求、长时间的工作],对处于破碎边缘的家庭没有帮助。有点太自私了……继续工作是种自私的选择,因为你工作的理由是……它给予你过你的生活所需要的,我是指,给你规划,给你权力,给你从事这个行业的荣耀。就这点来说,它满足了我的需求,却满足不了我孩子或丈夫的需求。要想两个人都出去满足自个儿的需求,而不管家里其他人在受罪,我就得……母亲应该要无私,对吧?

但是……但是,天哪,你把这些都记下来了,我要想想有没有说错什么!

对照母亲应该无私奉献的主流期望,萨拉将她通过工作来实现自我解释为任性和自私的行为。她把离职选择描述为夹在两种相互冲突、无法调和的奉献之间的选择——一边是对自己的,一边是对孩子的。这一选择要她在从业者身份或母亲身份之间做出取舍。然而,隐藏在她叙述中的还有另一层重要的奉献:对丈夫的。她认为继续工作是“自私的”,虽然工作赋予她“荣耀”“权力”和“规划”,但无法满足孩子们和丈夫的需要。在她满足孩子需求的诚恳愿望——这一点是主流再现所崇尚的——背后,还有满足丈夫的愿望。然而,不同于讲到为孩子奉献牺牲时的大谈特谈、引以为豪,还引用母亲应当无私的社会期望作为支持,她只是简单提了一下满足丈夫的需求,一带而过,弄得好像和满足孩子的需求是一回事(“或丈夫的”)。萨拉知道,承认她重大的辞职决定,起码有一部分是出于当妻子的考虑,就像“说错(了)什么”。因为(像她后来做的)承认离开职场部分是为了丈夫,不符合她很想坚信的“女性新奥秘”的主流价值观。

对大多数受访妇女来说,做出辞职决定的后果,便是像她们所描述的,“陷入”了一种“守旧”“传统”的家庭模式。很多人承认,甚至在有孩子以前,婚姻生活就出现不平等了:虽然夫妻都有全职工作,但打理家务的还是妻子。大多数时候,是在第二个孩子出生后,双职工家庭模式才渐渐无法应付多重压力的。于是妇女“选择退出”职场,而家庭转换为“传统”“守旧”的模式。“我包下采购的活儿,包下烧饭的活儿。恐怕是,相当老式了。”达娜说这些时,不住地深呼吸。“我们陷入了非常,可以说是传统的家庭角色,[深呼吸]呣,尽管我不是那种特别传统的人。”葆拉有些惭愧地解释道。“突然之间,我们就接受了特别特别传统的性别角色。”珍妮不安地吐露。

“老式”的家庭模式是怎样的?那种性别分工是如何影响女性的生活和身份的?当前的文化想象,尤其是对母职的盲目崇拜和理想化,又是如何支持性别分工,以至于模糊了妇女妻子身份的核心地位,及其造成的复杂感受的?

忍受分工

我让受访男人和女人描述家里的家务分工情况。妇女们几乎都报以得意的微笑。例如,曾因工作出色获得过杰出表现奖的前会计师海伦就答道:

[笑]我丈夫工作,工作很辛苦。他回到家,就拿起他的平板。然后坐下来。然后打开电视,然后,呣,基本,基本就这样了![笑]啊……所有文书工作都交给了我。账单都我来结。假期我来安排。孩子上学我来管。我来……所以他都用不着多想,或者沾手任何工作以外的事情……因为那些都由我包办了。我要确保家里不会搞得一团糟。我要采购,采购食物,呣,然后,啊,不过我也就随便,随便买买,可以这么说吧?[笑]

尽管海伦只是“随便买买”,但她总要在担任一家大公司高级财务总监的丈夫晚上下班回来前,尽力确保“家里井井有条”——为此每天把孩子哄上床后,她还要花一小时整理家务。一年前,为了排遣无聊和“让大脑活动起来”,海伦开始攻读硕士学位。她过去习惯在床上温习功课,直到有天晚上丈夫说:“你知道我*讨厌什么吗?*讨厌躺在你旁边听你划拉东西!”尽管在书页上划重点的声音或许的确让想在床上安安静静看书的人火大,但也可以说惹火海伦丈夫的并不是那声音本身。对他而言,海伦在课本上划重点的声音,是她母亲和妻子以外的身份和活动讨厌地侵入了他的栖息领地。他独占的经济生产公共领域,和她独占的社会生育领域,必须分隔开来,这样才像海伦坦言的:“他都用不着多想,或者沾手任何工作以外的事情。”值得注意的是,海伦觉得不该在书房熬夜学习,身为妻子意味着晚上丈夫睡觉时,她也必须躺到床上。

我采访的妇女们,常在不知不觉中纵容了丈夫投身工作的公共领域、自己投身家庭领域这种几乎完全分隔的安排。历史学家叶利·扎列茨基(Eli Zaretsky)认为,这一性别分工的历史根源,在于资本主义和父权制的制度特性。早前介绍过的曾是新闻制作人,如今是两个孩子全职妈妈的苔丝,也闷闷不乐地谈到这点。她多次深呼吸、停顿或苦笑:

我丈夫晚上8点半才到家,所以不指望他能做什么。说实在的,到那时活儿都干完了,对吧[笑]。他其实也不做家务,我感觉他都几百年没拿过吸尘器了![笑]……周末的时候—我来,呣,我会,基本上,大部分时候……好吧,是我来做饭,还有,你懂的,家庭聚餐之类的。[吸气]缺了什么(他)会去买,零零碎碎的东西。

除此之外,他可能会带他们出去打一会儿板球,呣……他们的板球赛季快到了,但他,他会[停顿]……天气好的话,肯定会带他们出去练一会儿球。[吸气]但除此之外,我得说……他不怎么带孩子的。其实……[停顿]……他不怎么管他们的家庭作业。他指导作业就是“去,去自己做”,你知道吗[笑],就好像说“有问题再来找我”。但他不……我就觉得他不大愿意。我想会不会是因为……[吸气]……他在公司待得太多,太久了[停顿]。像是有点不再注意那些事儿了,真的[停顿]。但或许也是我给了他那样的机会,你知道。因为[吸气],我好像,呣……有点太把这些事往自个儿身上揽了,因为确实我有时候会想[笑],我希望这些井井有条的,而不是[笑],不是这不好那不好,一团糟。但是,对吧,要是这么做,某种程度上来说等于自讨苦吃。

苔丝的陈述鲜明地展现了她是如何放弃反抗不平等的可能,转而选择妥协的,而选择那种经济生产领域(顽固地被归为男性担当)和社会生育领域(归入女人的照料范畴)的旧式划分,又是如何在她家的日常生活中不断上演的。苔丝所说的丈夫“在公司待得太多,太久了”,可以看作一种基于历史传统的辩白:男人在经济生产领域待得太久,不再注意家庭了。“男人们周五工作完了,所有事儿一推,往往会想:结束了!现在是娱乐时间!属于我的时间!”苔丝后来补充道,她深吸了一口气,大笑起来。她属于英国社会学家罗斯玛丽·克朗普顿(Rosemary Crumpton)指出的,那种打消了和丈夫争辩家务不平等的念头,而把问题和解决办法揽到自己身上的女性—几乎全靠自己找到应对家务和育儿责任的办法。造成这种情形,苔丝这样的女性也有责任,不管是过去作为家庭主妇,还是现在作为妻子和家庭CEO。如此一来,她们不仅自讨苦吃,也让整个社会跟着受罪。“也许我确实有点太惯着他了。”苔丝一边承认,一边不安地咂嘴。

财务依赖

金钱是分隔经济/工作/男人领域与家庭/陪护/女人领域的关键标志。不同夫妻在财务方面的安排不同:有些女人和丈夫办了联名银行账户,另一些有自己的独立账户。丈夫们都有自己的独立账户。有几位女人只有个人账户,依靠丈夫转账。安妮就是其中一个。她成长于英格兰北部一个工人阶级家庭,很小就学会了经济独立,从未向父母伸手要钱。她回想道:“我觉得现在挺难的……因为我一直都很独立,一直都用自己的钱,但现在需要什么,就得去找我丈夫,跟他说:‘我这个月的钱用完了,但是还需要做这个。’”不得不向丈夫要钱让安妮觉得既幼稚又窘迫。

其他女人——甚至那些有联名账户的——也反映经济上依赖丈夫弄得自己跟孩子似的。例如,本章前面提到的朱莉,就讲述了她因为两个孩子“总是向爸爸要钱”,还说她也和他们一样向爸爸要钱而感到恼火。曾是市场经理的露易丝则谈到女儿5岁时用游戏币玩的一次购物角色扮演游戏。“知道钱是哪儿来的吗?”露易丝问女儿。“嗯,知道!”女儿自信地答道,“是爸爸挣的!”“她认为钱是爸爸挣的,这就像一巴掌打在她妈妈的脸上。”露易丝郁闷地承认。

然而,有些女人似乎并不为她们依赖丈夫的收入,以及时刻提醒这一依赖关系的财务安排感到困扰。蕾切尔过去是会计师,如今是三个孩子的母亲,已经离开工作岗位十年了。她说,虽然她和丈夫没有联名账户,但丈夫“毫无异议”,自己也“从不觉得亏欠什么”。但就连蕾切尔这样的女性也承认,对于经济独立的意义,自己多少也有些一闪而过的念头。几乎所有女性都强调,虽说理论上可以根据需要自由支配丈夫给的钱,但她们是“理性”“合理”“吝惜”“谨慎”地使用的,尤其是在给自己买东西时。而另一边,很多女性表示,她们的丈夫“慷慨大方”“品位奢侈”,喜欢在自己的爱好、小玩意儿和假期上,还有携妻子去餐馆、剧院等地方时花大把的钱。这些女性通过培养自我控制感和自我责任感(就像青少年因理性使用零花钱受到表扬一样),以及对消费行为进行自我监督,进一步加强了丈夫的资本领域与她们的照护领域之间的分化,也巩固了她们*传统意义上的妻子身份。正如女性主义社会理论家南希·弗雷泽敏锐地指出的,在一个金钱为主要权力媒介的世界中,无偿工作者“制度性地低有偿工作者一等,哪怕无偿工作为有偿工作提供了必要前提,哪怕前者顶着新女性家政理想的名义,也是混淆视听罢了”。

空间分隔

丈夫的经济领域和妻子的家庭领域之间的划分,常常是通过空间分隔来形成和维持的。丈夫们通常早出晚归,很多人工作日期间在外出差过夜。而就像安妮说的,对妇女而言,家是她们的工作场所。很多用人单位引进和实行弹性工作制,试图推翻“出勤主义”,让员工能在方便的地方工作,这被视为打破性别分工的巨大希望。这种观点认为,若能让男人和女人在家工作,夫妻就能更平等地分担家务和养育责任。然而,尽管一些受访男士或受访女士的丈夫有时候是在家工作的,但他们仍要工作很长时间,几乎顾不上孩子和家务。罗伯托承认:很多家务活儿、家务琐事,还是落在我妻子头上,因为我即便在家,也要坐在书桌旁看电脑。而且我真的走不开,因为这样……对吧……那样没法集中注意力的!所以,尽管我意识到……有必要,对吧,分担家务,但它不是……对吧,不像你想得那么简单。

另一位女人告诉我,她丈夫在家庭办公室门上贴了张“请勿打扰”的纸条,以防在家工作时受到孩子们(和她)的打扰。BBC世界新闻(BBC World News)2017年3月的一则采访,也滑稽地暴露了在家工作未能进一步实现性别平等的问题。采访播出后,一度在网上疯传。视频中,国际关系教授罗伯特·凯利(Robert Kelly)——一位白人中年男性——坐在自家书房的办公桌旁,回应记者关于弹劾韩国总统的提问。没想到他身后的房门开了,4岁的女儿晃悠悠地走进来,兴奋地挥着胳膊向爸爸扑来。凯利注意到她进来了,但依旧面对屏幕,只是竭力想从背后把她推离镜头。几秒钟后,她的小弟弟也骑着娃娃脚踏车闯了进来。很快凯利的韩国妻子(全职妈妈,很多社交媒体用户误以为是保姆)跟了进来,手忙脚乱地在房间里追赶,费了会儿功夫才逮住两个淘气的孩子,然后拼命矮下身子把他俩拽了出去。这则滑稽的片段(除了其他含义还)表明,男人能顺利、不受干扰地在家工作,起码部分要仰仗妻子管住孩子不乱跑,确保丈夫的家庭办公领域和家里的其他地带以及家务活动稳妥地分隔开来。

至于受访妇女们是如何维护空间分隔,而它反过来又维持了妻子的角色,令她们“安守本分”的,安妮在采访中提供了一个鲜明的例子。安妮的丈夫在金融城当信息技术顾问。他一早离开家,通常要到晚上9点才从办公室回来。因此,工作日期间他很少送孩子上学或帮忙照顾他们。然而,他每周有一天在家办公。他还是个狂热的壁球爱好者,所以每周有壁球比赛的那天,他必定会在下午6点前赶到他家附近的壁球场。我很想知道安妮的丈夫在家工作的时候,会不会帮忙照料孩子和/或家务。我问安妮,他在家的时候情况会不会有所不同。安妮答道:

哦,有的!我往往得出去,因为他要工作。家里有三个孩子,没有固定给他办公的地方。所以他在厨房办公……周一由于[伦敦地铁]铁路罢工,他只能在家工作,而我要做饭。有一回上午10点,他说:“你还要多久啊?乒乒乓乓太吵了!”我说我不知道,然后他说:“我一天的计划都被打乱了,所以啥时候你快做好了,告诉我好吗?你太干扰我工作了!”[皱眉苦笑]多么讽刺![她挖苦地补充道]

为了不被这种讽刺情形击垮,暴露出安妮那种对丈夫控制的屈服,也为了应付纵容丈夫导致的偌大让步和痛苦感受,女性们和丈夫制订了策略、说辞和计划来隐藏她们作为妻子的重要角色,压抑身处资本与照护、工作与生活、经济与家庭的性别分工之中所面临的冲突。正如下一节将探讨的,这种惯用的情感掩饰回应并利用了性别、工作与家庭的当代再现、话语和想象所提供的文化掩饰。

作者简介

沙尼·奥加德(Shani Orgad),伦敦政治经济学院媒体与传播系教授,研究方向主要包括女性主义与媒介、媒介与再现、不平等与当代文化等,已出版著作《在互联网上谈论乳腺癌》(2005),《媒介再现与全球化想象》(2012)等。 刘昱,利物浦大学应用英语系荣誉学位毕业,从事比较文学、语言学、性别学研究,以及图书译介、编辑工作多年。译有《回归家庭》《肉食星球》等书。

-

我从未如此眷恋人间

¥16.4¥49.8 -

我是一只骆驼

¥10.2¥32.0 -

茶,汤和好天气

¥10.4¥28.0 -

到山中去

¥9.6¥30.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥18.7¥39.0 -

花.猫.幽默家:老舍散文经典全集

¥14.4¥45.0 -

我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人

¥19.4¥45.0 -

安娜.卡列尼娜

¥20.4¥55.0 -

阿来散文精选

¥12.2¥32.0 -

美国手记

¥11.1¥34.8 -

让死活下去-插图纪念版

¥15.2¥39.0 -

极简的阅读:成为一个不惑,不忧,不惧的人

¥9.8¥25.0 -

瓦尔登湖

¥11.7¥39.0 -

万物静观皆自得

¥9.6¥30.0 -

树会记住很多事

¥11.9¥29.8 -

觉醒时刻

¥29.3¥59.8 -

沈从文-我的人生哲学

¥9.0¥28.0 -

人间至味

¥22.8¥38.0 -

一曲难忘

¥15.1¥35.0 -

她们

¥16.4¥46.8