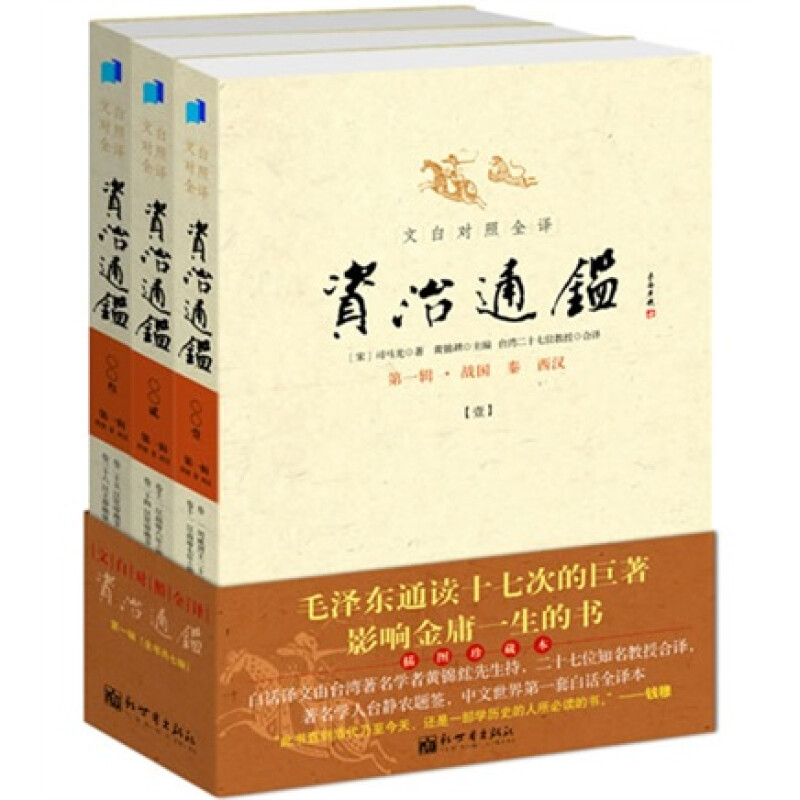

包邮资治通鉴文白对照全译【壹~叁】

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787802289697

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:971

- 出版时间:2008-11-01

- 条形码:9787802289697 ; 978-7-80228-969-7

本书特色

中文世界一部白话全译本。台湾著名学人黄锦鋐主编,台湾二十七位教授学者合译。译文贴近原著,尽得信达雅之要义。译者在翻译时力图贴近、还原《资治通鉴》,译文紧贴原著,逐字逐译,不以“现代眼光”作解人,不擅作发挥,旨在让读者能读到一个“干干净净的《资治通鉴》,干干净净的司马君实”。以拙御巧,看似笨工夫,实为巧办法。 全书文言加上译文凡八百万言,为了方便读者阅读,按朝代分为七辑,陆续推出。 《资治通鉴》之名,众人皆知,但研读者比之于《史记》要少很多,考其缘由,一者当数其编年体例,初读似乎有烦

内容简介

《资治通鉴(第1辑):战国 秦 西汉(文白对照全译)(套装全3册)》为《文白对照全译资治通鉴》的一辑。全书文言原典300余万言,白话译文500余万言。因规模宏大,为方便读者阅读计,在不改变《通鉴》原次序的前提下,按朝代将其分为7辑,每辑大致3册(第四辑南北朝部分4册,第七辑五代十国部分2册),共21册,陆续推出。 本辑所记,起于周威烈王二十三年(前403),迄于王莽地皇三年(22),讲述战国、秦、西汉三代(含王莽新),凡425年之史事。 周威烈王二十三年(前403),赵、魏、韩三家分晋,周王室均予承认,将其视为与秦、楚一样的诸侯,司马光以为“先王之礼于斯尽”,周王室纲纪已然堕废,再不能以王室名分节制、仲裁诸侯所为,周朝衰落至于灭亡,皆始于这一节点。《资治通鉴》全书自这一年起始,以示“天子之职莫大于礼也”,警示君王大臣皆应以此为鉴。 三家分晋之后,诸侯强国再不以周王室为意,兼并加剧,至前256年,周赧王将周室城邑及百姓献于秦国,东周灭亡,诸侯只剩下秦、赵等七雄。秦王嬴政雄才大略,秦一国独强,依次灭韩、赵、燕、魏、楚、齐六国,至前221年,统一天下。嬴政称始皇帝,芟夷诸侯城池、销天下之兵以待内,贯连万里长城以备胡;废诸侯,立郡县,统一货币文字,实行苛政,企望江山传至千秋万代;未料才及身死,陈胜发难,刘、项相随;前207年,秦帝国即告灭亡。霸王项羽异军突起,宰割天下,以暴易暴,忽忽五年,身死国灭。汉高祖刘邦施行宽仁,轻徭薄赋,与民休养,至文帝、景帝,蔚然成治。汉武雄才,立意开边,漠南、漠北争战连年,武功固然赫赫,天下已然疲惫。其后西汉皇室大权盛极而衰,连遇外戚专政,皇权旁落,除宣帝有所振作外,再无西汉前期之辉煌。元帝以降,皇权落入外戚手中,再不能自拔。 至王莽地皇三年(22),天下分崩,更始帝刘玄称帝在即,昆阳之战幕即将拉开,王莽主力殆亡就在目前,民心已然失去,再无掌控之力,历史随即翻开新的一页,本辑结束于此,以终西汉。 此425年,大的朝代更替有二(秦承东周,汉代嬴秦),灭国无算,多伴有血腥杀戮。天下破碎、战火连绵的年代占其太半,其间豪杰纷出,贤才并起,壮士鲜血,洒遍中原。及至承平,也多兴灾患,百姓之悲苦沉沦,不胜记载。翻看阅览,或扼腕切齿、浩叹唏嘘,或感愤振作、踔厉风发,俯仰逸兴,所在非一。 诸般纷繁史事,在司马光等人笔下,一一按年月展开,条分缕析,因果分明。废兴之机要,人情之冷暖,尽在一览;文字典雅,史迹斑斓,两臻佳妙,令人叹为观止。 本辑所载:东周部分(前403~前256)(前256年东周灭亡至前221年秦统一全国,此35年,用秦国纪年),凡148年;秦部分(前255~前207),凡48年;汉部分(前206~22),凡229年。

目录

宋神宗《资治通鉴》序

司马光进《资治通鉴》表

宋神宗奖谕诏书

宋史司马光传

执行编译教授简介

卷** 周纪一 周威烈王二十三年~周烈王七年(前403~前369)

卷第二 周纪二 周显王元年~四十八年(前368~前321)

卷第三 周纪三 周慎靓王元年~周赧王十七年(前320~前298)

卷第四 周纪四 周赧王十八年~四十二年(前297~前273)

卷第五 周纪五 周赧王四十三年~五十九年(前272~前256)

卷第六 秦纪一 秦昭襄王五十二年~秦始皇帝十九年(前255~前228)

卷第七 秦纪二 秦始皇帝二十年~秦二世皇帝元年(前227~前209)

卷第八 秦纪二 秦二世皇帝二年~三年(前208~前207)

卷第九 汉纪一 汉高帝元年~二年(前206~前205)

卷第十 汉纪二 汉高帝三年~四年(前204~前203)

卷第十一 汉纪三 汉高帝五年~七年(前202~前200)

卷第十二 汉纪四 汉高帝八年~十二年(前199~前188)

卷第十三 汉纪五 汉高后元年~汉文帝前二年(前187~前178)

卷第十四 汉纪六 汉文帝前三年~前十年(前177~前170)

卷第十五 汉纪七 汉文帝前十一年~汉景帝前二年(前169~前155)

卷第十六 汉纪八 汉景帝前三年~后三年(前154~前141)

卷第十七 汉纪九 汉武帝建元元年~元光元年(前140~前134)

卷第十八 汉纪十 汉武帝元光二年~元朔四年(前133~前125)

卷第十九 汉纪十一 汉武帝元朔五年~元狩四年(前124~前119)

卷第二十 汉纪十二 汉武帝元狩五年~元封元年(前118~前110)

卷第二十一 汉纪十三 汉武帝元封二年~天汉二年(前109~前99)

卷第二十二 汉纪十四 汉武帝天汉三年~后元二年(前98~前87)

卷第二十三 汉纪十五 汉昭帝始元元年~天凤六年(前86~前75)

卷第二十四 汉纪十六 汉昭帝元平元年~汉宣帝地节二年(前74~前68)

卷第二十五 汉纪十七 汉宣帝地节三年~元康四年(前67~前62)

卷第二十六 汉纪十八 汉宣帝神爵元年~三年(前61~前59)

卷第二十七 汉纪十九 汉宣帝神爵四年~黄龙元年(前58~前49)

卷第二十八 汉纪二十 汉元帝初元元年~永光二年(前48~前42)

卷第二十九 汉纪二十一 汉元帝永光三年~竟宁元年(前41~前33)

卷第三十 汉纪二十二 汉成帝建始元年~阳朔二年(前32~前23)

卷第三十一 汉纪二十三 汉成帝阳朔三年~永始三年(前22~前14)

卷第三十二 汉纪二十四 汉成帝永始四年~绥和元年(前13~前8)

卷第三十三 汉纪二十五 汉成帝绥和二年~汉哀帝建平元年(前7~前6)

卷第三十四 汉纪二十六 汉哀帝建平二年~四年(前5~前3)

卷第三十五 汉纪二十七 汉哀帝元寿元年~汉平帝元始二年(前2~2)

卷第三十六 汉纪二十八 汉平帝元始三年~王莽始初元年(3~8)

卷第三十七 汉纪二十九 王莽始建国元年~天凤元年(9~14)

卷第三十八 汉纪三十 王莽天凤二年~地皇三年(15~22)

节选

太祖高皇帝(下) 八年(壬寅,前199) 1.冬,皇上在东垣攻击韩王信剩下的叛军,经过柏人。贯高等人把人藏置在厕所侧壁中,想找机会袭击皇上。皇上本想在柏人过夜,内心若有所感,就问说:“这县的地名是什么?”回答说:“柏人。”皇上说:“柏人就是被人所迫的意思。”就不敢过夜而离开了。十二月,高帝从东垣回到长安。 2.春,三月,高帝前往洛阳。 3.命令商人不可以穿着锦、绣、绮(丝素织有纹彩者)、縠(绉纱)、缔(精细的葛布)、纻(细麻布)、罽(毛布)等所裁制的华丽衣服,也不可握持兵器、乘车、骑马。 4.秋,九月,从洛阳回长安,淮南王、梁王、赵王、楚王都跟随着皇上。 5.匈奴冒顿好几次侵扰汉北面边境。皇上很担忧,问刘敬怎么办,刘敬说:“天下刚刚安定下来,士卒对战争已经疲倦,所以不能用武力屈服匈奴。冒顿杀死父亲,自己取代八年(壬寅,前199) 1.冬,上击韩王信馀寇于东垣,过柏人。贯高等壁人于厕中,欲以要上。上欲宿,心动,问曰:“县名为何?”日:“柏人。”上日:“柏人者,迫于人也。”遂不宿而去。十二月,帝行自东垣至。 2.春,三月,行如洛阳。 3.令贾人毋得衣锦、绣、绮、觳、絺、纻、罽,操兵、乘、骑马。 4.秋,九月,行自洛阳至;淮南王、梁王、赵王、楚王皆从。 5.匈奴冒顿数苦北边。上患之,问刘敬,刘敬曰:“天下初定,士卒罢于兵,未可以武服也。冒顿杀父代立,妻群母,以力为威,未可以仁义说也。独可以计久远,子孙为臣立为单于,霸占父亲在世时的妾妃,用武力威吓人,像这样的人是不能用仁义说服他的。只可以做长远的打算,让他的子孙世世代代做个汉臣;但恐怕陛下做不到。”皇上说:“怎么做呢?”刘敬回答说:“陛下如果真正能够把皇后生的嫡长公主嫁给单于,再以优厚的礼物送给他,他一定会爱慕嫡长公主,而以嫡长公主为阏氏(后),生下的儿子当然就是太子。陛下把我们汉朝每年剩下而他们缺乏的物质,常常派人慰问并馈赠给他们,然后派出能言善道的人士前往,讽劝教导他礼节的道理。这样做的话,冒顿活着时,固然是陛下的子婿;就是死了,他的儿子也是你的外孙,就继位为单于;陛下难道听说过外孙敢和外祖父行平等的礼仪么!如此就可以不用战争,而使对方慢慢臣服了。如果陛下不能够遣送嫡长公主到匈奴,而命令宗室或者后宫的女人骗称是公主,对方知道后,一定不愿尊宠亲近她,这样做就没什么好处了。”高帝说:“好极了。”就要把嫡长公主嫁过去。吕后日夜都哭泣着说:“我只有太子和一个女儿,为什么要把她弃置到匈奴去呢!”皇上终究还是无法将嫡长公主嫁过去。 九年(癸卯,前198) 1.冬,皇上找个普通人家的女儿作为嫡长公主,嫁给单于;派刘敬前往缔结和亲的婚约。 ◆臣司马光说:建信侯刘敬先说冒顿是个残忍而贼害道德的人,不可能用仁义加以劝说,而又要和他订下婚约,为什么讲的话这样子前后矛盾呢?骨肉的恩情,尊卑的次序,只有仁义道德的人才能够了解;为什么要用骨肉尊卑使冒顿顺服呢?古时候帝王治理夷狄,如果夷狄顺服,就用恩德怀柔他们,如果反叛的话,就用武力使他们震惧屈服,从没有听说过话夷狄结为婚约的。而且冒顿把自己父亲看成禽兽而猎杀,怎么可能事奉汉朝!建信侯刘敬的方法,本耳;然恐陛下不能为。”上日:“奈何?”对曰:“陛下诚能以適长公主妻之,厚奉遗之,彼必慕,以为阏氏,生子,必为太子。陛下以岁时汉所馀、彼所鲜,数问遗,因使辩士风谕以礼节。冒顿在,固为子婿;死,则外孙为单于;岂尝闻外孙敢与大父抗礼者哉!可无战以渐臣也。若陛下不能遣长公主,而令宗室及后宫诈称公主,彼知,不肯贵近,无益也。”帝日:“善!”欲遣长公主。吕后日夜泣日:“妾唯太子、一女,奈何弃之匈奴!”上竟不能遣。 九年(癸卯,前198) 1.冬,上取家人子名为长公主,以妻单于;使刘敬往结和亲约。 ◆臣光目:“建信侯谓冒顿残贼,不可以仁义说,而欲与为婚姻,何前后之相违也!夫骨肉之恩,尊卑之叙,唯仁义之人为能知之;奈何欲以此服冒顿哉!盖上世帝王之御夷狄也,服则怀之以德,叛则震之以威,未闻与为婚姻也。且冒顿视其父如禽兽而猎之,奚有于妇翁!建信侯之术,固已疏矣;况鲁元已为赵来已经疏阔不切实际了;何况嫡长公主鲁元已是赵王之后,怎么可能再夺取过来呢!◆ 2.刘敬从匈奴回来,对皇上说:“匈奴部族河南的白羊、楼烦王,距离长安近一点只有七百里,轻便的骑兵一天一夜就可到达关中。关中近年因战事而残破不堪,百姓少,土地肥沃富饶,可以增加人口加以充实。诸侯刚起事抗秦时,不是齐国田氏、楚国昭氏、屈氏、景氏等诸王族的号召力量,是不可能发难兴起的。现在陛下虽然建都关中,实际上人口是很少的,而东边却有六国强大的王族;一旦有事故发生,陛下也不可能安卧无忧的。臣请求陛下把六国后代和豪门英杰、著名的家族等迁居到关中;这样一来,平时没有事故时可以防备胡人,如果诸侯有叛变之事发生,也足够率领他们东征。这是增强根本(关中)削弱末端(东方诸侯)的做法啊。”皇上说:“好极了!”十一月,把齐国、楚国的大族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五族和豪杰迁徙到关中,给与他们良田美宅,让他们安居乐业,总共有十几万人。 3.十二月,皇上前往洛阳。 4.贯高的仇家知道贯高试谋弑高帝的事,上书密告有关贯高谋反的非常事件。于是皇上就逮捕了赵王和那些反叛的入。赵午等十几人都抢着要自杀;只有贯高愤怒的骂说:“谁叫你们做这种谋逆的事?现在我们赵王实在没有谋反,可是皇上连赵王也一起逮捕了。如果你们诸位都死了,谁能够为赵王辩明他不谋反?”于是贯高就被用密封的囚车运送,和赵王一起到达长安。贯高受审时供称:“只有我们几个人谋反,赵王实在不知道。”狱吏审问贯高,鞭答几千下,用铁器击刺,一直到体无完肤;但贯高始终没有再说其他的话。吕后好几次向高帝说:“张敖是鲁元公主的丈夫,不应该会做这种事。”皇上生气的说:“如后,又可夺乎!◆ 2.刘敬从匈奴来,因言:“匈奴河南白羊、楼烦王,去长安近者七百里,轻骑一日一夜可以至秦中。秦中新破,少民,地肥饶,可益实。夫诸侯初起时,非齐诸田、楚昭、屈、景莫能兴。今陛下虽都关中,实少民,东有六国之强族;一日有变,陛下亦未得高枕而卧也。臣愿陛下徙六国后及豪桀、名家居关中;无事可以备胡,诸侯有变,亦足率以东伐。此强本弱末之术也。”上曰:“善!”十一月,徙齐、楚大族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五族及豪杰于关中,与利田、宅,凡十馀万口。 3.十二月,上行如洛阳。 4.贯高怨家知其谋,上变告之。于是上逮捕赵王及诸反者。赵午等十馀人皆争自刭;贯高独怒骂日:“谁令公为之?今王实无谋,而并捕王。公等皆死,谁白王不反者?”乃槛车胶致,与王诣长安。高对狱日:“独吾属为之,王实不知。”吏治,榜笞数千,刺剟,身无可击者;终不复言。吕后数言:“张王以公主故,不宜有此。”上怒日:“使张敖据天下,果张敖占据了天下,难道他还会希罕你的女儿!”不听吕后的话。 廷尉把贯高的情形和供辞向皇上报告。皇上说:“真是一个壮士!但谁知道他讲的话是真是假?*好私下问他看看。”中大夫泄公说:“贯高是臣的同乡,臣一向就了解他,他在赵国以义自立,不受侵辱,是个很重视诺言的人。”皇上派泄公拿着令节前往,在贯高坐卧的竹床前问他。泄公慰问他所受的痛苦,两人谈得好像平时一样快乐,然后问他说:“张敖到底有没有计划谋反?”贯高说:“按一般人情说,有谁不爱惜自己父母、妻子、儿女呢?现在我家三族都被论罪判处死刑,难道我爱惜赵王超过自己的亲人吗?不是的,只不过是为了赵王实在没有反叛,只有我们几个人干的。”就把做这件事的本意,和赵王不知道的情形全部述说清楚。泄公听了后,于是就入宫向皇上详细报告了。春,正月,皇上赦免了赵王张敖,废了他的王位,改封为宣平侯,迁徙代王如意,改为赵王。 皇上钦佩贯高的为人,派泄公告诉贯高说:“张敖已经被赦免了。”同时也赦免了贯高。贯高高兴的说:“我们赵王确实被释放了吗?”泄公说:“是的。”又说:“皇上敬重你,所以也赦免了你。”贯高说:“我所以不死,被拷打得体无完肤,是为了辩明赵王不谋反。现在赵王已经被释放,我的责任已了,死也不遗憾了。而且身为臣子,却犯了篡位弑君的罪名,又有何面目再度事奉皇上呢!纵使皇上不杀我,我内心能够不惭愧吗?”说完就仰着头,勒住喉咙自杀而死。 ◆荀悦评论说:贯高是计划叛乱谋反、杀死国君的主犯;虽然*后能证明赵王的清白,可是小信抵不过大逆,私德赎不回公罪(为赵王辩明无罪是小信、私德,谋弑高祖是大逆、公罪)。《春秋》的内容是以“居正”(君臣名分端正)*岂少而女乎!”不听。 廷尉以贯高事辞闻。上曰:“壮士!谁知者?以私问之。”中大夫泄公曰:“臣之邑子,素知之,此固赵国立义不侵,为然诺者也。”上使泄公持节往问之筱舆前。泄公与相劳苦,如生平欢,因问:“张王果有计谋不?”高曰:“人情宁不各爱其父母、妻子乎?今吾三族皆以论死,岂爱王过于吾亲哉?顾为王实不反,独吾等为之。”具道本指所以为者、王不知状。于是泄公入,具以报上。春,正月,上赦赵王敖,废为宣平侯,徙代王如意为赵王。 上贤贯高为人,使泄公具告之曰:“张王已出。”因赦贯高。贯高喜日:“吾王审出乎?”泄公曰:“然。”泄公日:“上多足下,故赦足下。”贯高曰:“所以不死、一身无馀者,白张王不反也。今王已出,吾责已塞,死不恨矣。且人臣有篡弑之名,何面目复事上哉!纵上不杀我,我不愧于心乎!”乃仰绝亢,遂死。 ◆荀悦论日:贯高首为乱谋,杀主之贼;虽能证明其王,小亮不塞大逆,私重要,所以按他所犯的罪来看,是可以不赦免他的。 臣司马光说:高祖骄慢无礼而失去臣下的拥戴,贯高因狠戾而使他的国君亡国。让贯高有谋反叛逆的借口,是高祖的过错;让张敖导致亡国的,是贯高所犯的罪。◆ 5.皇上下诏令说:“丙寅日(二十八日)以前犯罪,死刑以下的罪犯全部赦免。” 6.二月,从洛阳回来。 7.当初赵王被捕上京时,皇上下诏令说:“赵的大臣、宾客当中,有谁敢跟随赵王到长安的,全部诛杀他的家族。”但郎中田叔、孟舒仍然自己剃掉头发,用铁器束紧脖子,打扮成赵王家的奴仆跟随。后来张敖已经被赦免,皇上钦佩田叔、孟舒等的为人,就召见他们,跟他们畅谈,发现汉朝廷大臣中,没有人才能超过他们的。所以皇上全部拜他们为郡守、诸侯的宰相。 8.夏,六月晦日,乙未日(二十九日),发生日蚀。 9.再以丞相萧何为相国。 十年(甲辰,前197) 1.夏,五月,太上皇死在栎阳宫。秋,七月,癸卯日(十三日),把太上皇埋葬在万年。楚王、梁王都来送葬。赦免栎阳县的犯人。 2。皇上宠爱定陶戚姬,生下赵王如意。皇上认为太子仁慈懦弱,以为如意才像自己;虽然封如意为赵王,却常常留他在长安。皇上到关东,戚姬常常跟随,白天夜晚都在啼哭 行不赎公罪。《春秋》之义大居正,罪无赦可也。 臣光曰:高祖骄以失臣,贯高狠以亡君。使贯高谋逆者,高祖之过也;使张敖亡国者,贯高之罪也。◆ 5.诏:“丙寅前有罪,殊死已下,皆赦之。” 6.二月,行自洛阳至。 7.初,上诏:“赵群臣宾客敢从张王者,皆族。”郎中田叔、孟舒皆自髡钳为王家奴以从。及张敖既免,上贤田叔、孟舒等。召见,与语,汉廷臣无能出其右者。上尽拜为郡守、诸侯相。 8.夏,六月晦,日有食之。 9.更以丞相何为相国。 十年(甲辰,前197) 1.夏,五月,太上皇崩于栎阳官。秋,七月癸卯,*太上皇于万年。楚王、梁王皆来送*。赦栎阳囚。 2.定陶戚姬有宠于上,生赵王如意。上以太子仁弱,谓如意类已;虽封为赵王,常哀泣,要求皇上立如意为太子。吕后由于年纪较大,常常留守在长安,和皇上更加疏远。皇上要废太子位而另立赵王为太子,大臣们和皇上争辩,都没能让皇上回心转意。御史大夫周昌在朝廷上诤谏得非常激烈,皇上问他理由。周昌患有口吃的毛病,又在盛怒的当头,说:“臣嘴巴不会说话,但是臣必必知道是不可以的!陛下一定要废除太子的话,臣必必不接受诏令!”皇上听得高兴地大笑起来。吕后侧着耳朵在东堂窃听,罢朝之后,吕后接见周昌,为这件事向周昌下跪道谢,说:“不是你力争的话,太子差点就被废了。” 那时赵王如意的年龄是十岁,皇上担心在自己死后不能保全他的生命;符玺御史(官名,掌符玺的御史)赵尧请求皇上替赵王安置一个地位尊贵强而有力。而且是吕后、太子、群臣所尊敬畏惧的人物为相国。皇上说:“哪一个人合适呢?”赵尧说:“御史大夫周昌这个人很适合。”皇上就任命周昌为赵王宰相,而以赵尧代替周昌为御史大夫。 3.起初,皇上任命阳夏侯陈豨为代的相国,监管赵、代等地边境的军队;陈豨拜访淮阴侯向他辞别。淮阴侯拉着他的手,屏开身边的人,和他单独在庭院散步,淮阴侯韩信仰头望天,感叹的说:“可以和你谈谈心腹之事吗?”陈豨说:“但听将军吩咐!”淮阴侯说:“你所处的地方,是天下精兵的所在地;而你又是陛下所宠幸的大臣。如果有人告你反叛,陛下一定不肯相信;第二次再告,陛下才开始疑虑;第三次再告,陛下一定会愤怒地亲自带兵攻击你。那时我帮你从朝廷中起事,整个天下是可以得到的。”陈豨一向知道韩信的能力,就相信了他的话,说:“诚心接受你的建议!”

作者简介

司马光(1019~1086),字君实,陕州夏县涑水乡人。北宋政治家、史学家、文学家,与司马迁并称为“史学两司马”。自幼嗜学, 20岁中进士甲科,踏入仕途。宋治平三年(1066),领衔编纂《资治通鉴》,其时司马光年47岁。元丰七年(1084),《资治通鉴》完成。元丰八年(1085),任尚书左仆射兼门下侍郎,主持朝政,数月后去世,时年67岁。追赠太师、温国公,谥文正,著有《司马文正公集》。

-

你不知道的古人生活冷知识

¥17.7¥49.0 -

历史的运用与滥用(八品)

¥23.6¥58.0 -

谈起古代,仕途就这回事

¥13.3¥29.8 -

安史之乱

¥26.8¥68.0 -

熬通宵也要读完的大晋史

¥20.2¥48.0 -

正说明朝十六帝

¥23.4¥49.8 -

两张图读懂两宋

¥11.0¥76.0 -

万历十五年

¥12.9¥26.0 -

埃及法老图坦卡蒙

¥26.2¥69.0 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥15.8¥29.8 -

牛史

¥17.4¥48.0 -

民国往事

¥10.7¥18.0 -

帝国的失败:为什么要有美国(八品)

¥27.9¥69.0 -

三国史话

¥15.4¥42.0 -

西方历史的瞬间

¥16.3¥38.0 -

中国庭园记

¥14.2¥26.0 -

世界文明5000年:一幅包罗万象的世界文明索引图

¥18.0¥42.0 -

论法治与德治:对中国法律现代化运动的内在观察

¥23.6¥58.0 -

帝国失格:明清易代十六人

¥18.7¥59.0 -

敦煌学概论

¥14.9¥34.0