5分

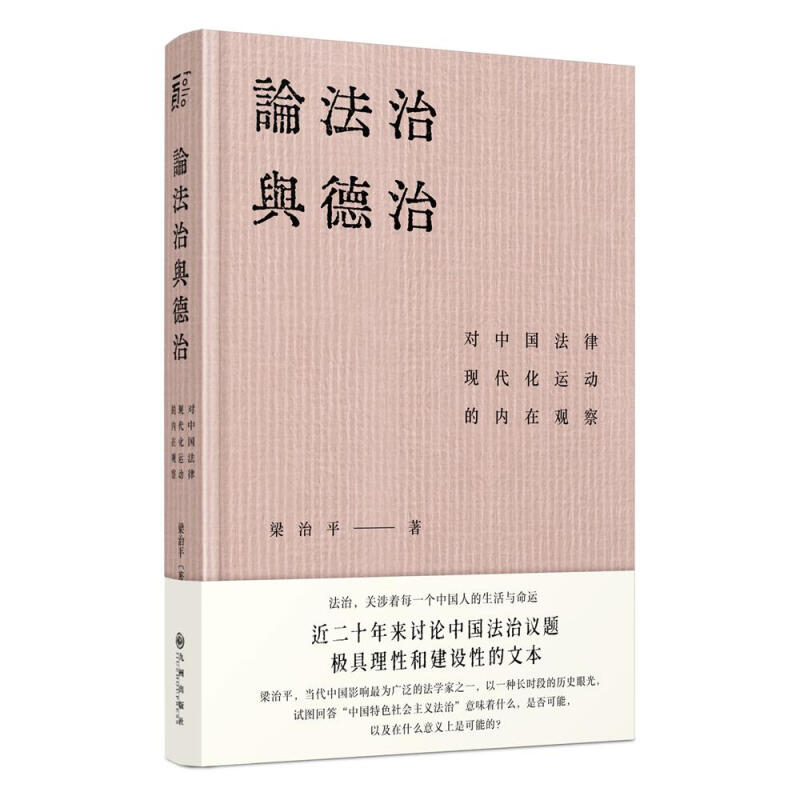

论法治与德治:对中国法律现代化运动的内在观察

当代中国影响zui为广泛的法学家之一,其作品在中国法学界的影响无出其右。讨论“中国特色社会主义法治”意味着什么,是否可能,在什么意义上是可能的?

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787510894046

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:324

- 出版时间:2020-10-01

- 条形码:9787510894046 ; 978-7-5108-9404-6

本书特色

★ 梁治平,当代中国影响*为广泛的法学家之一,其作品在中国法学界的影响无出其右。

★ 积二十年之功,把中国的法治运动放在一个更大的历史和社会变迁的背景下观察和理解。

★ 回答的问题极为重要:“中国特色社会主义法治”意味着什么,是否可能,以及在什么意义上是可能的?

内容简介

法治,关涉着每一个中国人的生活与命运。

在本书中,梁治平先生以一种长时段的历史的眼光,试图回答以下一系列重要问题:

作为一个曾经被认为具有资产阶级属性的概念,“法治” 为什么会在中国20世纪70年代末成为重要政治议题? “法治”议题的提出和强化,在当时和今天是为了应对什么挑战,解决什么问题?在过去的三十多年里,中国的法治运动经历了哪些阶段?它在中国的社会变迁过程中扮演了怎样的角色?应该怎么认识和评估这场持续不断而且不断升温的运动? 被层层限定和包裹起来的“法治”还可以恰当地名为“法治”吗? “中国特色社会主义法治”意味着什么,是否可能,以及在什么意义上是可能的?

提出和回答这些问题,不能从某种外部立场出发,用外部世界的或教条主义的标准去衡量中国社会的变化;而是从中国现实出发,把中国的法治运动放在一个更大的历史和社会变迁的背景下观察和理解,由社会行动者自己提出的主张入手,通过梳理相关观念、思想、理论和实践的脉络,发现这些主张内在的理路,揭示其中隐藏的紧张,进而深化我们对于当下中国社会及其政治和法律进程的理解。

目录

法律的信和信仰(代序) i

论法治与德治 001

— 对当代中国法治运动的一个内在观察

上篇 中国特色社会主义法治如何可能? 003

一 法治运动之发展阶段 006

二 何为“中国特色社会主义法治”? 013

三 为什么需要中国特色社会主义法治? 017

四 中国特色社会主义法治如何可能? 024

下篇 文明史视野中的德治和法治 031

一 德治 033

二 法治 037

三 礼法秩序的解体 043

四 既往治理模式 046

五 当代德治的三个主题 051

六 文明三波

法治: 社会转型时期的制度建构 083

— 对中国法律现代化运动的一个内在观察

一 “法治”,一种新的意识形态? 085

“内在视角” 088

二 法治的两种概念 091

实质性的法治概念 093

程序性的法治概念 096

本文采用的分析性概念 100

三 移植的法治? 103

清末的法律改革 105

历史的断裂与重续 110

四 传统与现代性 115

作为一种规则体系的法律 116

传统的延续和演变 118

文化变迁 124

五 国家悖论 126

法律为国家所用 128

引入社会之维 131

六 法治的正当性 137

民主的法治 142

法治的民主 145

七 结语:社会转型与文化重建 150

从礼治到法治 169

走出名义法治的困境 195

申冤与维权 209

— 在“传统”与“现代”之间建构法治秩序

立法何为? 229

— 对《劳动合同法》的几点观察

在中国,法律是什么? 251

— 以《劳动合同法》为中心展开

节选

中国特色社会主义法治如何可能? 中国的改革开放始于20 世纪70 年代末,自那以后,中国

社会经历了一系列重大而深刻的改变,法律生活的改变无疑是

其中不可或缺的一部分。以我个人的经历而言,当我1978 年

考入西南政法学院学习法律专业的时候,这所成立于20 世纪

50 年代初的法学院是在停办大约十年之后首次恢复招生;而

在当时,全中国在办的法律院系总数不超过十所。三十年后,

这个数字变成了六百多所,在校学生人数则增加了两百多倍。

我还记得,我入学的第二年,中国才有了自1949 年以后的第

一部《刑法》和《刑事诉讼法》,现行宪法则在我毕业的那一

年颁布实施。因为这个原因,在那四年当中,我们学习的各门

“法律”,甚至不是“书本上的法”,而不过是一些粗疏的原则,

既没有精微的学理来支持,也缺乏经验性的基础。事实上,当

时整个社会对法律的概念都是陌生的。

而在今天,不但实证的法律制度已经建立并且在相当程度

上系统化了,法律的重要性和影响力也渗入到社会的所有领域

和各个方面。这里,我不想列举一系列枯燥的数目,说明中国

目前有多少法律、法规和条例,以及根据立法计划,在接下来

的几年里,还会有多少法律被制定出来或得到修订;而只想指

出这样一些事实:在今天的中国社会,引起民众热议的公共话

题很多都是同法律有关的,而社会公众透过媒体尤其是互联网

表达的意见,也越来越成为一种不可忽视的力量,经常影响到

政府决策和司法判决。

尽管有上述种种变化,人们却还不能说,中国已经是一

个完全的法治社会了。这个判断并不只是出于批评者,同样也

出于执政者,尽管两者所持的理由并不相同。不久前通过的

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(简称

《全面推进依法治国的决定》或《决定》),就曾提及在实行法

治方面还存在许多“突出”和“严重”的问题,因此提出了

“建设中国特色社会主义法治体系”和“法治国家”的“总目

标”。《决定》在中国再一次炒热了“法治”议题,而把延续了

三十多年的法治运动推向一个新的高潮。

然而,在一些批评者看来,官方所主导的和以“党的领

导”为前提的“法治”,既无新意,也无前途,因此不值得关

注。但是我们必须承认,在目前以及可见的未来,一种没有

“党的领导”的“法治”并不是一个现实的选项。因此,我们

需要了解和说明的,与其说是“党的领导”下的“法治”为什

么不可能,不如说是这样一些更具体的问题:

作为一个曾经被认为具有资产阶级属性的概念,“法治”

为什么会在20 世纪70 年代末成为重要政治议题?“法治”议

题的提出和强化,在当时和今天是为了应对什么挑战,解决什

么问题?在过去的三十多年里,中国的法治运动经历了哪些阶

段?它在中国的社会变迁过程中扮演了怎样的角色?应该怎么

认识和评估这场持续不断而且不断升温的运动?所谓“中国特

色社会主义法治”究竟是什么意思?被层层限定和包裹起来的

“法治”还可以恰当地名为“法治”吗?“党的领导”下的“法

治”在什么意义上是可能的?

提出和回答这些问题,需要采取一种所谓内在批评的立

场。也就是说,我们不能从某种外部立场出发,用外部世界的

或教条主义的标准去衡量中国社会的变化;而是从中国现实出

发,由社会行动者自己提出的主张入手,通过梳理相关观念、

思想、理论和实践的脉络,发现这些主张内在的理路,揭示其

中隐藏的紧张,进而深化我们对于当下中国社会及其政治和法

律进程的理解。这篇文章就是循着这样的思路,从一个内在视

角对“中国特色社会主义法治”做一个初步的观察。

本文分四个部分。首先,简单回顾过去三十多年来中国法治运动

的发展过程。然后,通过对官方权威表述的分析,我们将了解

“中国特色社会主义法治”的基本含义。在接下来的第

三部分,我要把中国的法治运动放在一个更大的历史和社会变

迁的背景下观察和理解,说明这场运动的动因和内在机理。*

后,在揭示出“中国特色社会主义法治”自身困境的同时,我

也试图说明,它在什么意义上和在多大程度上是可能的,以及

这样一种法治的发展,可能为中国社会带来什么样的改变。

作者简介

梁治平

生于“大跃进”之年,上学于“文革”之中,后入工厂习艺凡三年。1978年考入西南政法学院,从此以读书、教书、著书为务。研究多围绕法律史、法律文化以及当代中国的法律与社会展开。

著有《寻求自然秩序中的和谐:中国传统法律文化研究》(1991)、《法辨》(1992)、《法律的文化解释》(1994)、《清代习惯法》(1996)、《礼教与法律:法律移植时代的文化冲突》(2013)、《为政:古代中国的致治理念》等,并有两卷本自选集:《法律史的视界》(2013)和《法律何为》(2013)。

其中,《法辨》获评“1978—2014影响中国十大法治图书”首奖。

-

两张图读懂两宋

¥16.0¥76.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥24.0¥49.0 -

清朝穿越指南

¥14.4¥45.0 -

人类酷刑简史

¥20.1¥59.0 -

万历十五年

¥16.3¥25.0 -

唐潮:唐朝人的家常与流行

¥23.1¥68.0 -

两晋其实很有趣

¥9.2¥35.0 -

朱元璋传

¥14.0¥39.0 -

汉朝其实很有趣

¥9.7¥38.0 -

从三十项发明阅读世界史

¥11.7¥39.0 -

胡同里的姑奶奶

¥27.8¥78.0 -

至道无餘蕴矣:梁漱溟访谈录

¥24.1¥68.0 -

创造圣经的城市

¥19.7¥58.0 -

中国近代史

¥6.0¥20.0 -

告别与新生-大师们的非常抉择

¥16.0¥45.8 -

明朝那些事儿大结局 第七部

¥8.9¥29.8 -

中国近代史

¥12.7¥39.8 -

中国通史

¥18.5¥45.0 -

硬核原始人

¥21.0¥65.0 -

谁是剽窃者:牛顿与莱布尼茨的微积分战争

¥15.8¥45.0