- ISBN:9787546154985

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:3344

- 出版时间:2016-04-01

- 条形码:9787546154985 ; 978-7-5461-5498-5

内容简介

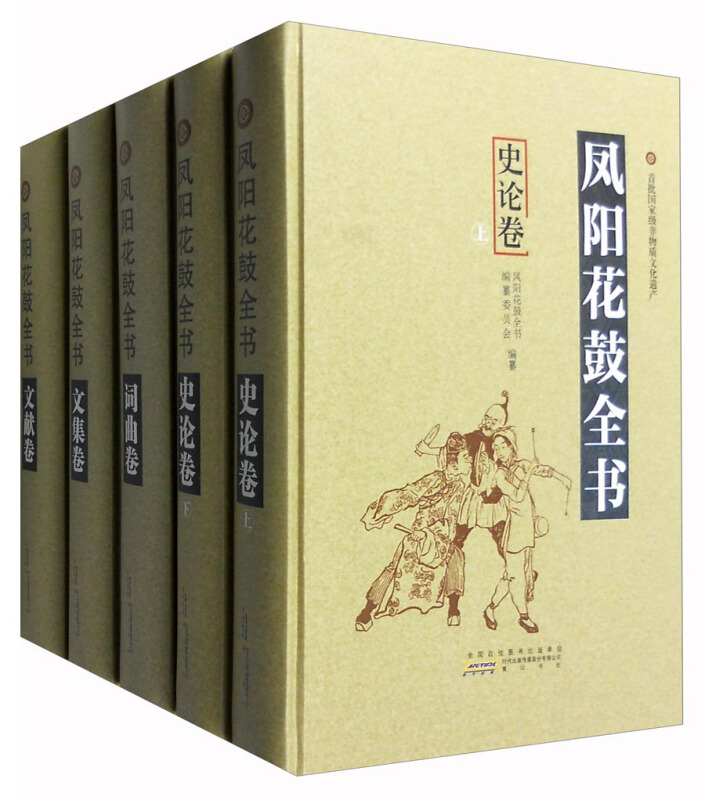

《凤阳花鼓全书》分为《史论卷》《文献卷》《文集卷》《词曲卷》。该《全书》所阐述的“凤阳花鼓”是一种全方位、大概念的艺术,是沿袭明清以来中国乃至全世界对凤阳花鼓不同释义的集合。在全面阐述凤阳花鼓的产生原因、过程以及在不同历史时期、不同艺术领域的流传、发展情况的同时,还对明清以来有关凤阳花鼓的图片、文论、词曲、音像等资料,进行了全面、系统的收集整理,形成该套集资料性、研究性、系统性为一体的大型系列学术研究丛书。 明清以来的凤阳花鼓艺术,在成长、发展过程中,通过民间花鼓艺人到全国各地卖艺,广泛流传予戏曲、曲艺、音乐,舞蹈,美术、影视以及宗教、民俗、礼仪、社会生活等领域中。其流传区域,不仅遍及明清凤阳府地区,而且流传中国大陆,并延伸至港台地区以及日本、东南亚、欧美等地区。

目录

绪论

**节 “大风阳”地区建置沿革与自然地理

一、明代以前的建置沿革

二、从临濠到“大风阳

三、“大风阳”地区自然环境变迁

第二节 “凤阳花鼓”“凤阳歌”与“花鼓文化”

一、“凤阳花鼓”的界定

二、“凤阳歌”的界定

三、“凤阳歌”与“凤阳民歌”

四、凤阳花鼓艺术属性的多重性

五、花鼓文化

第三节 研究成果综述及本书基本内容、研究方法

一、相关研究成果综述

二、基本内容

三、资料收集与研究方法

**章 凤阳花鼓产生的文化背景及其原因

**节 明以前凤阳历史文化背景

一、涂山氏国的《候人歌》与《夏箭》九成

二、能乐善舞的钟离国

三、真假难辨的钟子期墓

四、神乎其神的蓝采和《踏踏歌》

五、明以前凤阳地区的文化特征

第二节 朱元璋与帝乡凤阳

一、帝乡凤阳的崛起

二、明代凤阳大移民

第三节 帝乡的衰落与苦难

一、官衙如林,十羊九牧

二、皇陵祭祀,民众逃亡

三、文武乡试,无皮可剥

四、京操漕运,屯荒士亡

五、民众逃亡,花鼓卖唱

第四节 哀鸿遍野的清代“大风阳”

一、行政区划、官府设置的萎缩

二、清初临淮县的“包荒”之累

三、一贫如洗的“大风阳

四、清初皇帝对凤阳苦难的关注

五、清初皇帝与官员对凤阳花鼓的态度

第二章 凤阳花鼓的形成及两种流传形态

**节 凤阳花鼓的形成

一、鼓锣探源及花鼓源流

二、明代凤阳的文化艺术背景

三、社祭、庙会、灯节、村田乐与花鼓

四、凤阳花鼓伴奏乐器花鼓小锣的形制与演变

第二节 清乾隆以前花鼓小锣的基本状况

一、清乾隆以前的花鼓小锣

……

第三章 从凤阳花鼓到上元灯会中的秧歌、花鼓、采茶、花灯

第四章 花鼓的流传

《凤阳花鼓全书:史论卷(下)》:

第五章 凤阳三花

**节 花鼓灯历史源流

一、近年来对花鼓灯历史源流的考证概况

二、历史源流的解读

第二节 花鼓灯的表演形式

一、花鼓灯表演形式

二、花鼓灯的演出、组织与传承形式

第三节 花鼓灯音乐

一、锣鼓、凤阳锣鼓与花鼓灯锣鼓

二、脍炙人口的花鼓歌

第四节 凤阳花鼓戏与花鼓灯后场戏

一、花鼓灯后场小戏

二、从四句推子到推剧

三、凤阳花鼓戏

第五节 凤阳三花的艺术共性

一、花鼓灯与凤阳花鼓同根同源

二、花鼓灯的形成、发展及演变过程

三、从凤阳移民文化角度看花鼓艺术

第六节 花鼓灯与秧歌舞、采茶舞、花灯舞

一、具有相同的“花鼓”艺术特性

二、花鼓灯与秧歌类舞蹈之比较

第七节 叉拉机与三跳、撒拉机

一、叉拉机

二、三跳

三、撒拉机

第六章 “凤阳歌

**节 明清至民国年间“凤阳歌”概况

一、清中叶以前民间歌曲的流传概况

二、民国年间“时调”“俗曲”“民歌”三种称谓的基本状况

三、“凤阳歌”概况

第二节 清中叶以前的“凤阳歌”

一、从[罗江怨]到《纱窗外》《二姑娘害相思》

二、[寄生草]与《赌钱闹五更》

第三节 以“唱词”为名的[凤阳歌]

一、[凤阳歌]的由来

二、戏曲《打花鼓》中的[凤阳歌]唱词与曲调

三、安徽省凤阳县流传的[凤阳歌]

第四节 [凤阳歌]的母体曲调:[秧歌调]

一、[秧歌调]的曲调特征

二、[秧歌调]的曲目

三、[秧歌调]与戏曲曲牌[凤阳歌]

四、[秧歌调]与《荀子·成相篇》

五、[秧歌调]与“吴中《山歌》”“越之《采茶》”

……

第七章 流传港台地区、海外的凤阳花鼓

第八章 从“花鼓小锣”到“双条鼓”

结论

附表

后记

《凤阳花鼓全书:文献卷》

《凤阳花鼓全书:文集卷》

《凤阳花鼓全书:词曲卷》

节选

**节 花鼓灯历史源流 “花鼓灯”,上世纪50年代初又称“大花鼓”、“凤阳大花鼓”③、“上班鼓”、“高盘鼓”④。自上世纪80年代以来,花鼓灯先后被称为:安徽花鼓灯、中国花鼓灯、凤阳花鼓灯⑤、淮河花鼓灯、皖北花鼓灯、淮河文化花鼓灯等等,称谓不断变化。至今中国学者在撰写专著与文章时,仍无统一的称谓。 花鼓灯称谓的不断变化,与花鼓灯流传地的行政区划有关。花鼓灯“流行在安徽省的怀远、凤台、颍上、淮南、蚌埠等地,和阜南、阜阳、霍邱、寿县、定远、凤阳、五河、宿县、蒙城的部分地区”⑥,而这一地区均归属于明代的凤阳府。清代凤阳府区域从清初的5州13县,到乾隆四十二年(1777年)以后的2州5县。即使如此,上述花鼓灯流行区怀远、凤台、淮南、蚌埠、寿县、定远、凤阳、五河、宿县等地,亦属于“2州5县”的凤阳府。其中的蚌埠市自春秋以来一直为钟离县(后称凤阳县)属地,直到1947年初才脱离凤阳县单独立市。因此可以说,花鼓灯是在明清风阳府的怀抱中成长起来的。 新中国成立后,尤其是到了上世纪80年代,花鼓灯的流传区的行政区划可以用“四分五裂”来形容:怀远、五河归属蚌埠市,凤台归属淮南市,颍上、阜南、阜阳归属阜阳市,霍邱、寿县归属六安市,风阳、定远归属滁州市,宿县归属宿州市。因此,每逢安徽省举行文节会演时,分布于各地的“花鼓灯”往往冠以本地的地名:怀远花鼓灯、蚌埠花鼓灯、风台花鼓灯、淮南花鼓灯、颍上花鼓灯、凤阳花鼓灯等。如此便形成了前文所说的在“花鼓灯”前面冠以“安徽”、“中国”、“淮河”等不同称谓的情况。 “花鼓灯”是这一艺术的*初名称,自清中叶到上世纪80年代的200年中一直沿用此名。所以《中国民族民间舞蹈集成》(安徽卷)在收录这一舞种时使用的是“花鼓灯”;2006年首批国家级非物质文化遗产名录中亦为“花鼓灯”。故本文亦用“花鼓灯”之名。 一、近年来对花鼓灯历史源流的考证概况 花鼓灯历史源流的研究起步较迟,直到上世纪80年代才开始关注这一问题。由于花鼓灯史料缺乏,1995年10月,在安徽省蚌埠市召开“全国花鼓灯研讨展演大会”上,一位会议组织者向参会的专家学者们说,如有哪位学者给我们提供关于花鼓灯的史料,蚌埠市愿意每条史料支付一万元的资料费。这虽为笑谈,但反映出花鼓灯的文字史料十分罕见,也反映出当地政府与当地学者对花鼓灯历史源流的史实,有着迫切的追求与需要。 考探这一问题的**位学者,是当今戏曲界著名专家周育德,他在《暂借郎肩作画楼——花鼓灯史料钩沉》①一文中,把花鼓灯的有关史料进行排列:汉代能“掌上舞”的“赵飞燕”,宋代的“勾栏”“瓦舍”“荒鼓板”“乘肩小女”,清初孔尚任的“舞肩词”等。周育德把“花鼓灯”作为“凤阳三花”之一而对其史料进行大致梳理,但并没有对花鼓灯形成的具体时代做出答案。花豉灯流行地的当地学者们在周育德考探的基础上,主要从当地民间传说、地方史、民间艺人们的回忆等三方面进行了考究,出现如下各说: 涂山是大禹大会诸侯的地方,大禹与涂山氏女结为夫妻时,山民们敲锣击鼓,载歌载舞以示庆贺——“涂山说”。 古代淮河与涡河交汇处的荆山有一岩洞,藏有巨大蛇形水怪,常到村落里吞吃人畜。为了吓退蛇怪,每年农历三月二十八,当地人们敲起锣鼓,唱歌跳舞,举行“惊蛟会”,于是产生了花鼓灯——这其实是“涂山说”的附属篇②。 传说薛刚反唐时大闹花灯,闹的就是花鼓灯——“唐代说”。 传说宋代包公陈州放粮时,百姓曾大玩“红灯”,其中就有花鼓灯——“宋代说”。 ……

-

(精)莫奈手稿

¥43.9¥138.0 -

梵·高手稿-精装

¥34.1¥138.0 -

中国绘画史纲

¥14.3¥35.0 -

《中国画在西方:66幅海外馆藏珍品》

¥19.6¥58.0 -

齐白石山水册页精品-经典画库

¥9.1¥30.0 -

观众心理美学

¥9.0¥29.8 -

完美照片-摄影大师创作锦囊

¥8.5¥25.0 -

张大千国画精品-经典画库

¥9.6¥30.0 -

梅清国画山水精品-经典画库

¥9.1¥30.0 -

艺术教育

¥8.0¥26.0 -

齐白石草虫册页精品-经典画库

¥10.6¥30.0 -

临经典碑帖学写钢笔字.黄庭坚金刚经(八品)

¥4.7¥12.8 -

柳公权楷书.玄秘塔

¥3.6¥12.0 -

水彩建筑

¥14.4¥49.8 -

看名画的眼睛【I】(八品)

¥19.1¥58.0 -

新编历史小丛书:京剧小史

¥10.5¥29.8 -

我有南山君未识-陕南民歌之旅

¥14.0¥48.0 -

临经典碑帖学写钢笔字.王献之洛神赋十三行(八品)

¥4.4¥11.8 -

如何做出一台戏

¥84.7¥110.0 -

秋兴八首:千古绝唱

¥9.6¥32.0