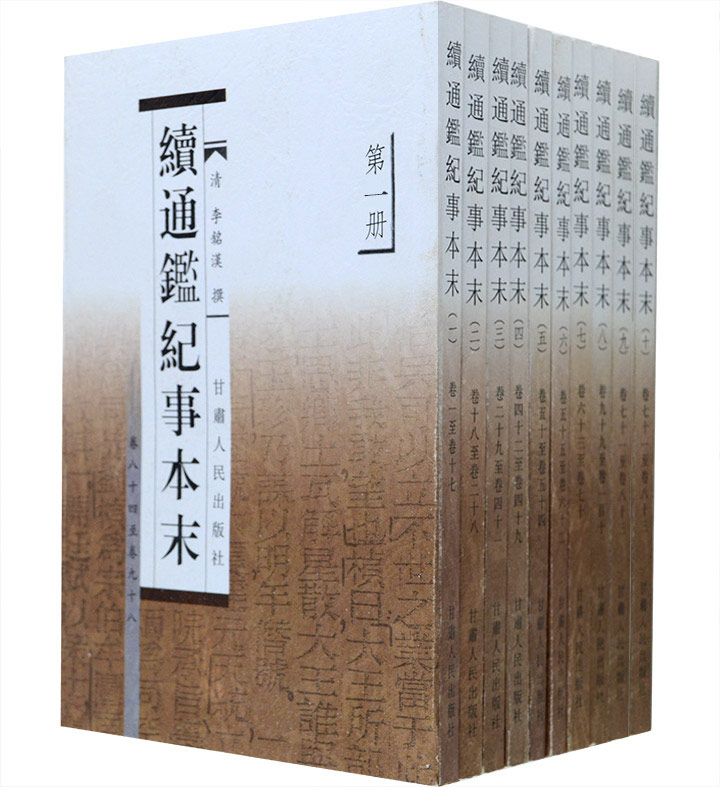

- ISBN:9787226031421

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:64开

- 页数:全10册

- 出版时间:暂无

- 条形码:9787226031421 ; 978-7-226-03142-1

本书特色

★ 32开平装,甘肃人民出版社出版

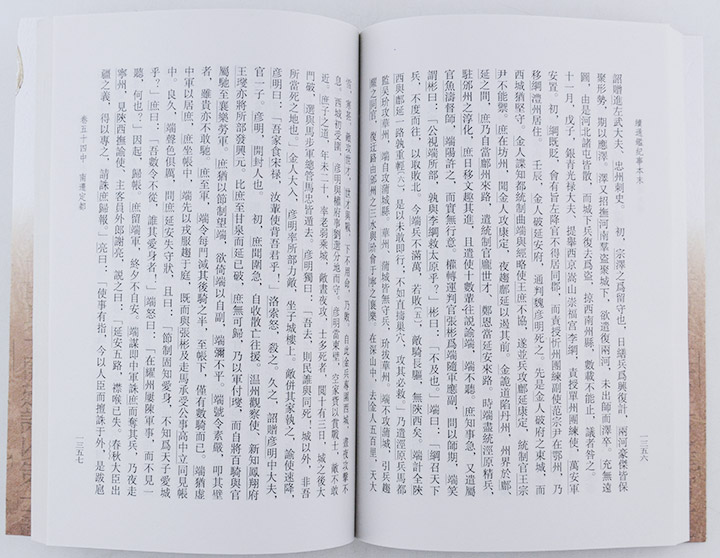

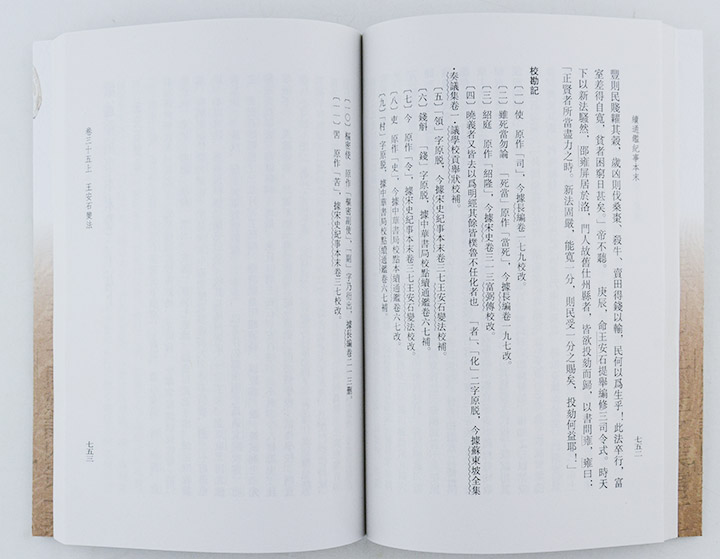

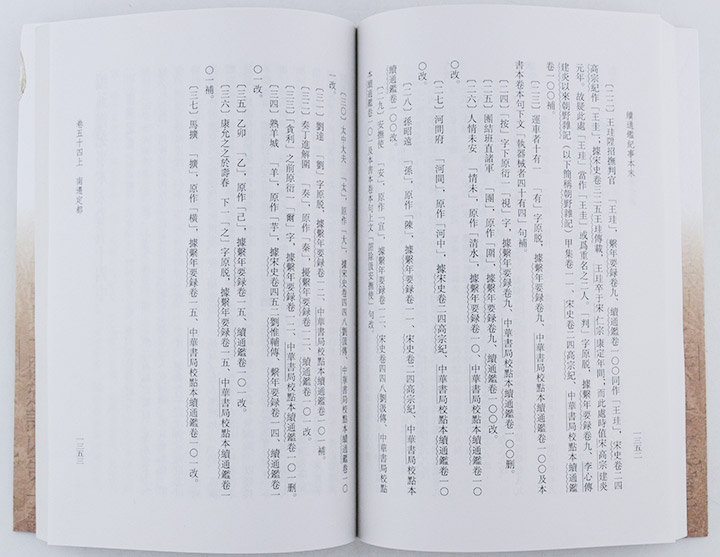

★ 浙江大学中文系博导张兴武主持点校。在标点符号的使用上,主要参考了中华书局出版的各种同类史籍;依据点校本续通鉴以及其他相关史籍对本书进行核校

★ 本套书上承司马光《资治通鉴》,所载历史从宋太祖建隆元年(公元960年)开始,下至元顺帝二十八年(公元1341年)结束,前后近四百年

★ 为全国高校古籍整理研究工作委员会直接资助项目,是国內古籍整理和古籍出版方面的一些引人注目的重要成果

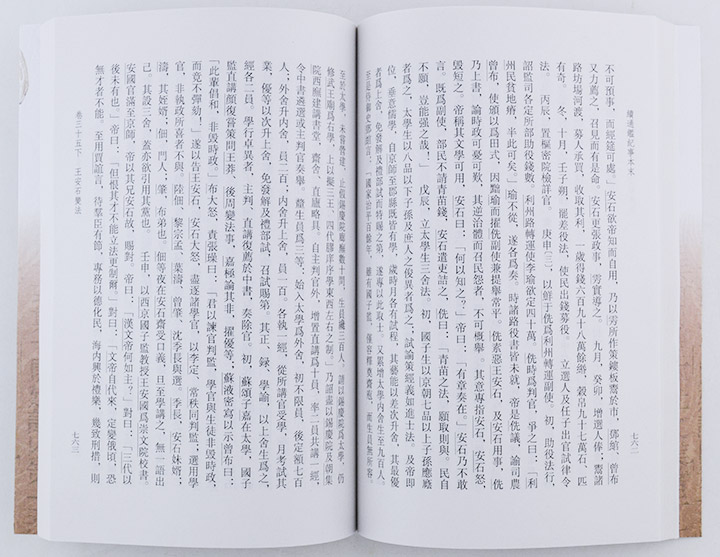

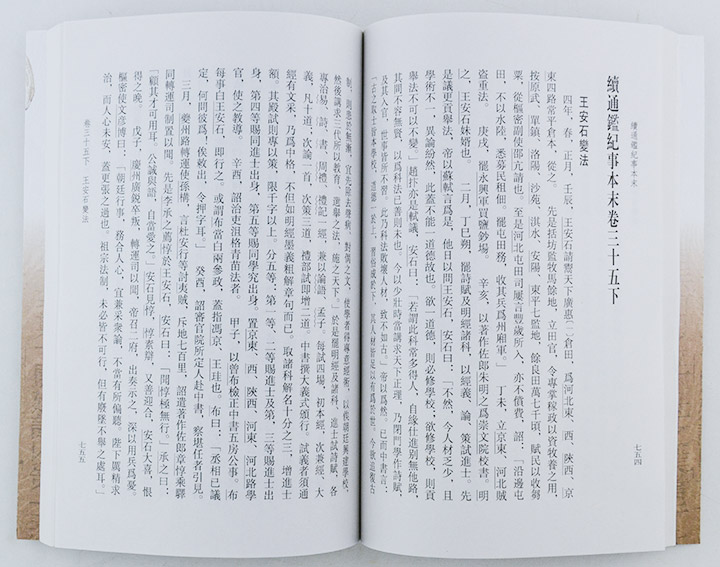

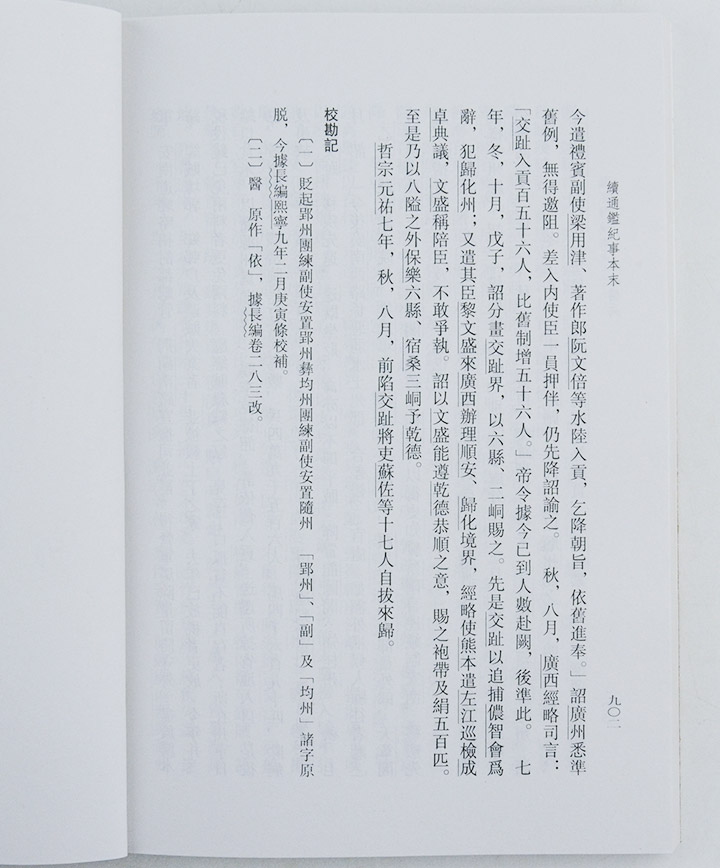

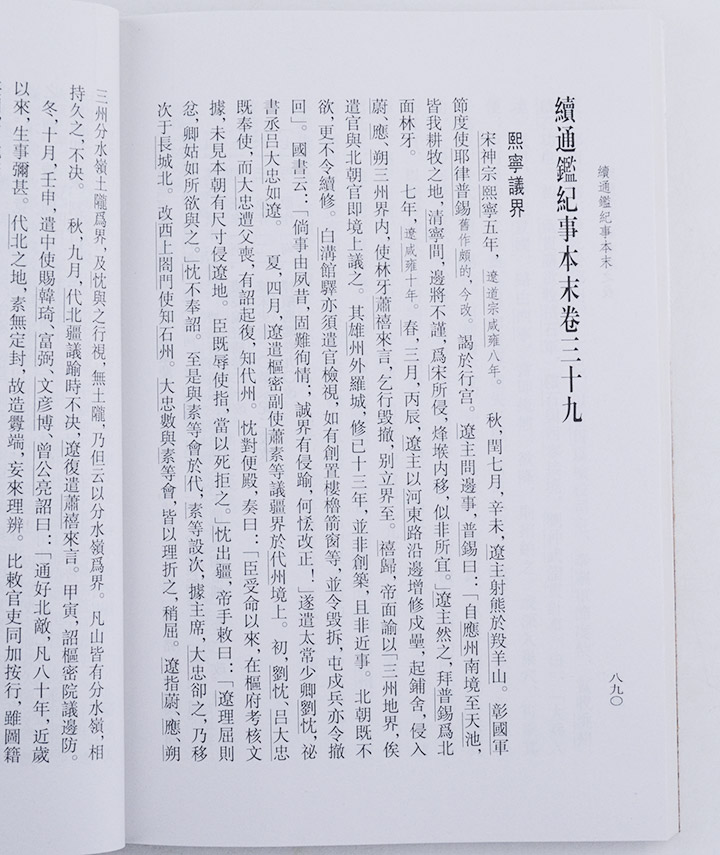

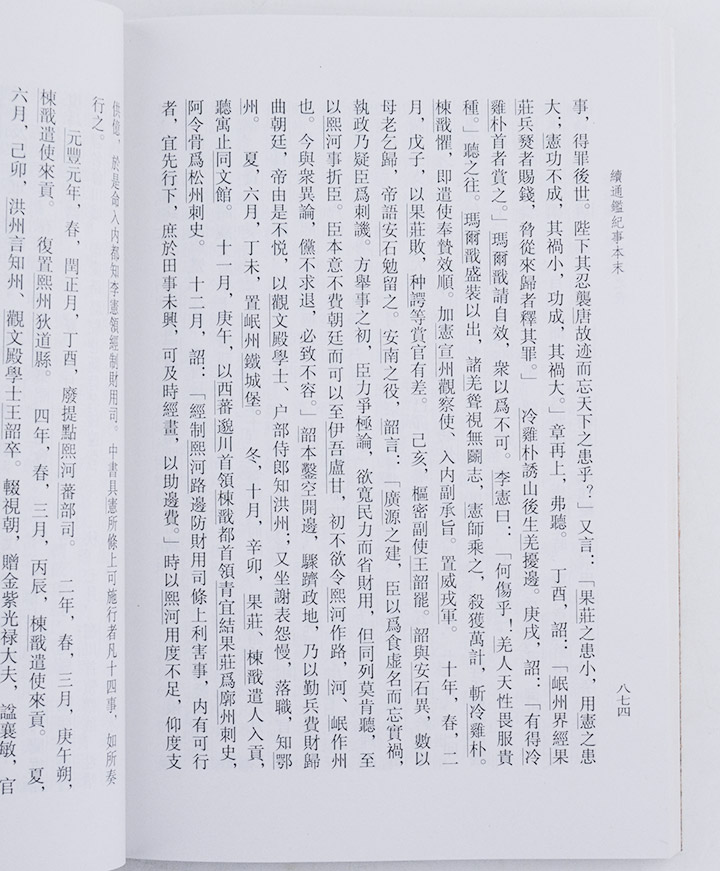

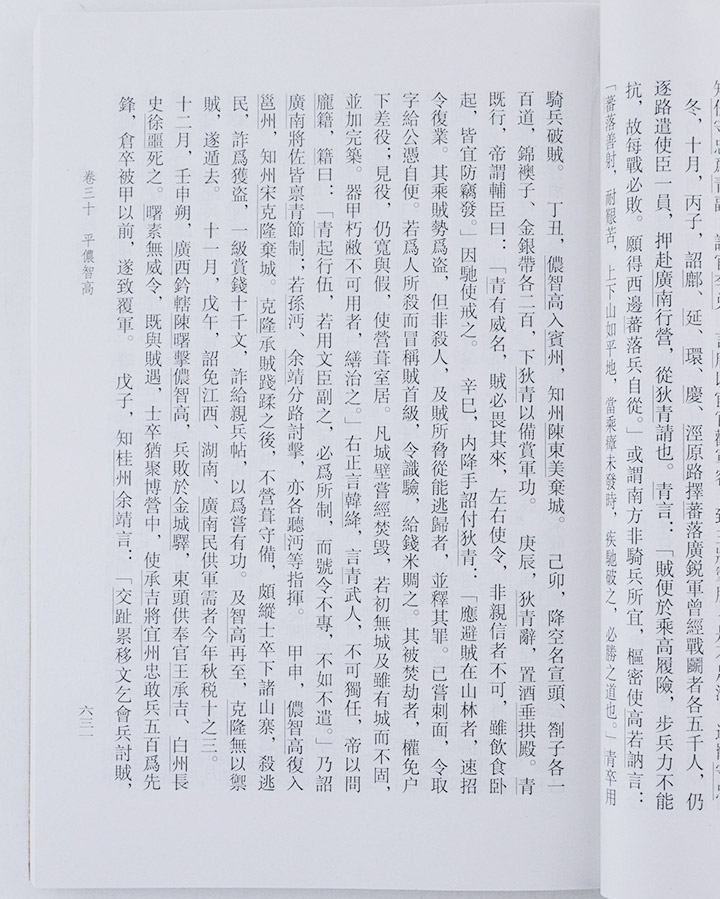

续通鉴纪事本未(以下简称本未)一百一十卷,其八十九卷以前为清人李铭汉所辑,九十卷至末卷为铭汉次子于锴所续辑。清光绪三十二年(1906年)有木刻本印行,其卷首标有「光绪癸卯开雕丙午夏仲竣工 武威李氏藏板」字样,此乃本末迄今所存之唯一传本。

李氏本末基本依据清毕沅续资治通鉴(以下简称续通鉴)辑录编纂而成,其体例、作法又略同于宋袁枢通鉴纪事本末。前人称此书「义例谨严,条贯备具,视陈邦瞻、冯琦书为通核」[一]。或云「不得李氏之书,使家喻户晓,于据撰通史之资料,不无缺憾」[二]。若以宋、辽、金、元四代历史之研究而言,本末一书之史料价值,实可与毕沅之书相伯仲;就通鉴系列史籍而论,李氏本末实乃袁氏通鉴纪事本未之后续也。袁、毕二书流传既广,李氏本末却久被冷落。究其缘由,盖因本末板印册数既鲜,且多毁散之故也。今略事校订、标点以刊行,供读者阅读参考。

内容简介

续通鉴纪事本末(以下简称本末)一百一十卷,其八十九卷以前为清人李铭汉所辑,九十卷至末卷为铭汉次子于锴所续辑。清光绪三十二年(1906年)有木刻本印行,其卷首标有「光绪癸卯开雕丙午夏仲竣工 武威李氏藏板」字样,此乃本末迄今所存之唯一传本。

李氏本末基本依据清毕沅续资治通鉴(以下简称续通鉴)辑录编纂而成,其体例、作法又略同于宋袁枢通鉴纪事本末。前人称此书「义例谨严,条贯备具,视陈邦瞻、冯琦书为通核」[一]。或云「不得李氏之书,使家喻户晓,于据撰通史之资料,不无缺憾」[二]。若以宋、辽、金、元四代历史之研究而言,本末一书之史料价值,实可与毕沅之书相伯仲;就通鉴系列史籍而论,李氏本末实乃袁氏通鉴纪事本末之后续也。袁、毕二书流传既广,李氏本末却久被冷落。究其缘由,盖因本末板印册数既鲜,且多毁散之故也。今略事校订、标点以刊行,供读者阅读参考。

目录

《续通鉴纪事本末·第二册》

《续通鉴纪事本末·第三册》

《续通鉴纪事本末·第四册》

《续通鉴纪事本末·第五册》

《续通鉴纪事本末·第六册》

《续通鉴纪事本末·第七册》

《续通鉴纪事本末·第八册》

《续通鉴纪事本末·第九册》

《续通鉴纪事本末·第十册》

节选

作者简介

李铭汉(1809—1891)清朝道光年间著名学者。字云章,武威人。李铭汉学识渊博,经史之外,旁及天文、算术、舆地、军事、农业。尤其精于训诂学,著有《尔雅声类》四卷,《续通鉴纪事本末》一百一十卷(九十卷以后为其子李于锴所续),于光绪三十二年(1806)年刊行。

李于锴,字叔坚,甘肃武威人,近代史学家和文学家,著名学者李铭汉之子,曾参与起草公车上书。

张兴武,1962年6月出生于甘肃会宁,杭州师范大学古代文学与文献研究中心执行主任,古典文献学硕士点负责人,古代文学硕士点唐宋文学方向带头人,浙江省高校中青年学科带头人,浙江大学中国古代文学专业博士生导师。

-

中国近代史

¥16.7¥39.8 -

万历十五年

¥12.2¥26.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥18.6¥49.0 -

正说明朝十六帝

¥17.9¥49.8 -

汉朝其实很有趣

¥14.1¥38.0 -

发明里的中国(平装)

¥9.0¥25.0 -

两张图读懂两宋

¥17.0¥76.0 -

漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代

¥36.8¥65.0 -

资治通鉴

¥12.2¥35.0 -

天人之际 薛仁明读《史记》

¥16.4¥48.0 -

中国历史常识

¥16.9¥49.8 -

历史十讲-走进王朝深处

¥11.8¥36.0 -

吕氏春秋鉴赏辞典(文通版)

¥8.6¥28.0 -

上古迷思-三皇五帝到夏商

¥19.6¥58.0 -

罗马考古-永恒之城重现-发现之旅.历史卷

¥11.5¥35.0 -

鸿儒国学讲堂:中国历代党争史

¥13.4¥32.0 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥12.0¥29.8 -

半小时漫画中国史2/陈磊(笔名:二混子)作品

¥13.0¥39.9 -

胡椒的全球史:财富、冒险与殖民

¥26.5¥52.0 -

史趣(书里书外的历史)

¥14.4¥42.0