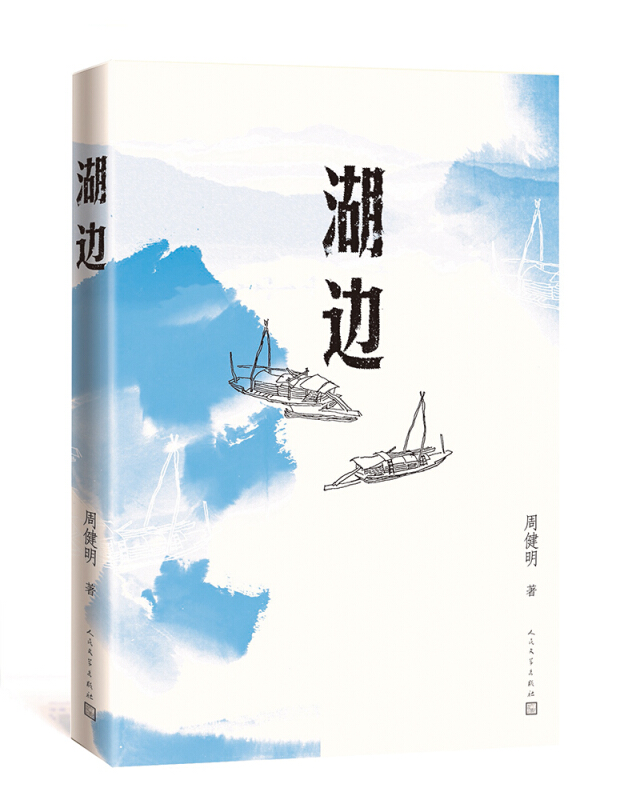

- ISBN:9787020123674

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:215

- 出版时间:2018-01-01

- 条形码:9787020123674 ; 978-7-02-012367-4

本书特色

漫谈周健明同志的小说《湖边》沙汀 去冬以来,我就一再向作者许愿要读他的小说《湖边》。因它只有十六七万字,我的精力还能胜任。*近,总算是读完了。且来谈谈读后的一些印象。 通读之后,总的印象不坏,觉得作品的结构相当紧凑。他为书中人物进行表演设置的舞台,虽是他长期生活、工作过的湖南滨湖地区,他们的主要活动却跟五十年代中期四川农村的情景大体一致,它的浓厚乡土气息我也还能欣赏。 作品以社会主义道路为枢轴,由于对它采取的态度截然不同,作者为我们写了两三个家庭间、亲友间和青年男女在爱情上的发展变化,悲欢离合。书中展现的不少父不父、子不子、六亲不认的场面,足够使道学家摇头叹气。 这是就人民内部矛盾引起的纠纷说的,全书涉及的还有敌我性质的矛盾。因此书中出现的人物也不止于土改后才过上好日子的张贵庭,还有善于伪装的漏划富农袁富,而这两个家庭都矛盾重重。属于敌我性质矛盾的是反动富农王二纪的破坏行为。他拉拢袁富大搞地下粮店,暗中唆使袁富掀起退社风潮,并迫使生产队长卜华盗窃队上的存粮;他的同伙管制分子王东明甚至干出杀人灭口的勾当。 书中不只写了富裕农民、漏划富农及其家庭,普通社员和反动家伙,它还写了社的领导干部:支部书记戴成德和女社长徐咏英以及她同驻社干部吴祥的爱情纠葛。一般社、队干部也相当多,而且大都性格鲜明。对于“好老人”卜有满爷这个孤老头子,作者为他花的笔墨不少。 《湖边》的故事情节相当曲折复杂,看着引人入胜。因为活跃在作者为他们设置的舞台上的众多人物,大部分写得不错。它的反面人物、中间人物、次要人物,一般都比两三位正面人物的形象生动丰满,这也许是本书一个重大的弱点吧!例如,那位对于党的事业忠心耿耿的支部书记戴成德,在故事发展中一些关键时刻,老是容易发火,容易跟对社会主义怀有二心的人闹崩,在重大问题上往往草率从事。而他的存在,仿佛只是为了衬托女社长徐咏英的冷静沉着和善于做思想政治工作。当然,不能说这两个人物纯属概念的产物,而且徐泳英不少活动给我留下了难忘的印象。 我并不主张写小说一定要写爱情,但在《湖边》两三对青年男女中,满秀和水生的爱情纠葛写得很好。其次,徐咏英同吴祥之间的爱情纠葛也写得不错。这位在互助合作化运动中脱颖而出的新人,总是把工作摆在**位,关心群众胜于关心自己。但*叫人难忘的是她对待爱情的态度。她对土改期间还未成年时就相当熟识,现在又那样倾心于她,并赢得了她母亲的好感的吴祥,从不轻易流露感情;碰到工作上意见分歧,她更从不让步。 然而,只要认真注意一下两三个细节,就会发觉,她对爱情的态度是严肃的,她对吴祥爱得很深。例如,当他们一道乘船从百万洲回家,吴祥放声歌唱一首流行的歌曲时,她也情不自禁地参加了合唱,而且为她平日对吴祥的冷淡感到歉然;但一想起他们在总支会上的分歧,她又立刻冷若冰霜。特别是,因为吴祥在工作和作风上犯下严重错误,被调回县城时,总支书记要她写个有关吴祥的材料,并向她指出:“咏英同志,你有烦恼!”后来,她竟然倒在床上,哭了。 当然,在革命斗争中锻炼出来的青年人不是稀泥巴糊的,在繁忙的春耕工作和开垦百万洲中,徐咏英还是旧日的徐咏英,一位合格的党的基层领导干部。她照样参加劳动,照样关心群众生活,而且,对于那一对因为家庭关系和自私打算,以致爱情濒于破裂,又都苦恼不堪的爱人,经她穿针引线,满秀和水生又和好如初了。而她之所以如此关心他们,不仅习性使然,还因为前一两天夜里的亲身经历使她感受到了爱情的力量! 尽管人物的某些行动可能会使读者感到突兀,卜有满老汉这个形象却更没有什么概念化的成分。他是带了一连串小故事上场的,而他的历史正好说明了他不畏强暴、疾恶如仇的品质。*叫人感动的是,当他准备去沙河镇接回曾被恶霸强占多年的前妻冬芝时,他原本认为冬芝为高云阶养的孩子是无罪的,愿意一起领回去抚养,而一眼看见那孩子“长得与那老畜生毫无二致,十多年前的情景竟然又回到心头”,于是一种强烈的嫌恶之情迫使他将刚从水里救起、躺在怀里的前妻轻轻移开,头也不回地走掉了。 在这种激情支配下,他一反惯例去镇上大吃大喝,邀请秃二爷吃他的“喜酒”,因而从那个好喝懒做的二流子口中得到一些盗窃存粮线索后的一系列活动,也就合乎人物的性格发展。满秀也写得相当生动,她的离家出走,她对父亲的吊儿话和投机倒把的不满,是真实的;但当张贵庭为借存粮刚一走进社办公室的时候,她情不自禁地高声叫道:“爹!”却也同样真实。因为那毕竟是她的父亲啊!这对作者说来需要一分勇气,不怕挨“人性论”的棍子。 好几位爱社如家的次要人物,也写得很好。对于那两位饲养员,作者也勇敢地花费了足够笔墨写她们中间的母女之情,我这里不多说了。我想谈谈着墨不多的其他几位社干、社员,因为他们给我印象也深。例如刘满,因为在收肥问题上同张贵庭闹了一仗,他申言他不干队长的职务了,这是个直性子人。咏英赶紧同告警人一道找他去了;但她心细,一进院子,她首先偷偷站在窗外观察动静。原来刘满正在认真计算当天收粪的账目啊!而咏英刚一进屋,他可又把笔一扔,掼起纱帽来了。这就写出了人物的心理和性格。 说到一般社员,我首先想到的是活跃在百万洲的戴老三夫妇。但我不准备说他们伉俪间那些令人捧腹的趣事,我想谈谈那位身村魁梧、精干泼辣、负责给大伙做饭的中年妇女。入社时候,她拖过丈夫后腿,同他大吵大闹,口口声声骂徐咏英是“毛丫头”“害人精”;就是对开垦百万洲她也相当抵触。但一经领会了开垦百万洲的现实意义,她可又当面赞扬起他们的社长来了:“心灵,想得宽!”她就是这种脾味的人,凡事有口无心,直来直往。 可以说,作者懂得怎样通过一些次要人物和插曲来烘托环境气氛,同时又很懂得把人物放在矛盾斗争中来刻画他们。在他塑造“中间人物”张贵庭的形象时就经常使用这种手法。例如,当一贯搞投机倒把的张八劝说他让长子德秋到湖北套购黄豆的时候,他就有些迟疑不决,“心里翻腾他的甜酸苦辣”,不愿违反政府法令。但这远非精彩部分,而精彩部分更不止三两处,例如,当德秋第二次买回猪崽后,不只落得媳妇抱怨,他自己更悔恨交加,偏偏孤老头卜有满串门子来了。 卜有满爷并不知道贵庭叫他儿子随同张八贩运猪崽的事,更不知道贵庭正在为饲养场母猪产崽这事大伤脑筋!而闲谈不久,他就兴高采烈,大吹饲养场母猪生崽的事,申言他将不放鸭子,要改行了:为饲养场照顾脚猪!这真叫贵庭哭笑不得,只好支支吾吾。卜有满随又发现主人猪圈里有些猪崽,以为是从饲养场里捉回来的,吃惊道:“不是还没有满月吗!?”把细一看,才是些双月猪!这一来贵庭只好扯谎,说是张八为他们社上买的,但是招来的却是怀疑、警告,并为张八算了张命:“将来总有一天要倒霉的!”这个人物之所以描写得生动,因为作者让他从自己各种不同的遭遇中充分表现了性格的复杂性,令人感觉真实可信。混入合作社的漏划富农袁富和反动富农二纪,这两个人物之所以写得成功,也正因为尽管他们在反对社会主义、妄图个人发家致富上是一致的,但是他们的经历、处境却有差别,因而他们的勾心斗角和利害冲突恰好表现了他们各自的思想性格特征。这方面的精彩刻画同样不少,因为中间还夹杂着一名暗娼,场面也就更加波澜起伏,从而烘托出伍喜烟店的恶浊气氛。 例如,袁富**次应二纪之约,偷偷摸摸去伍喜烟店那些情节就很生动。他在解放前就来过这里,但是,二纪和他的姘头杨桂花对他的态度跟从前不同了,全都放下架子,笑脸相迎。等到桂花腰身一扭,拿一只手臂搭在他肩上时,这位野心未死的漏划富农,几乎像着魔了!吃饭当中那一点小波折,既写了坏人的心虚胆怯,同时也介绍了伍喜的痴呆。看来二纪到底奸狡得多,他对张贵庭的处境和前途,以及三队的情况,竟然分析和猜测得那样合情合理,以致袁富暗中自愧考虑问题不够周到;同时对二纪也更加有了戒心。 在策划退社阴谋得到赞赏之后,这个曾经做过大恶霸帮凶、酒兴已足的二纪,更得意忘形了,于是来了个“想当年”!这是他居心搞破坏活动的思想基础,而当他在夸夸其谈中已经成了镇上的头面人物时,随手指指桂花嚷道:“像她这样的婆娘嘛,我也就不稀罕了!”这立刻引起对方讽刺他在说梦话,断言他的境况决不会好起来。接着他垂下头,蓦地回到现实生活中来了,连声说:“不会好起来,不会好起来。”便又很快昂头挺胸,露出凶相嚷道:“谁说不会好起来?!办了粮店就会好起来的!”临走之时,他倒扣了房门,把桂花让给袁富享受。 写到这里,我不禁想起小说中一些对话,应该说,作品的对话一般都生动、幽默,读起来兴味盎然。可也有不少语言平淡,不大必要的长篇大论,而且往往旁若无人地一口气呵成,连必要的段落都不分。例如在垦荒前计算劳力时,一队那位络腮胡队长的发言就是这样。我想,就是讲评书吧,有时也得拍一拍惊堂木,让自己和听众松口气。作者对于在作品中出现的重要、次要人物,或者事前加以介绍,或者在故事发展中加以追述,让每个人物都有各自的经历,这原本是塑造人物形象的方法之一,但是也有处理不够恰当的地方。例如,在那场由少数坏人蓄意煽起的退社风潮中,真是一波未平、一波又起。可是正当王保善老倌在袁富煽动下,指派他小孙子叫嚷着掀起又一次高潮时,作者对支部书记的简单粗暴作风的思想基础来了个达六百字左右的铺叙!把闹闹嚷嚷的群众一下给甩开了。而且,就在这同一场合,吴祥和咏英分别上场之后,都有大段大段的追述! 我不是一般不赞成铺陈往事,在小说中甚至不乏整篇都是用回忆形式写的作品。但是,我上面所举例证,都是戏剧性很强的群众场面,因而不管采取何种形式,作者都得考虑一下读者的情绪,不能大笔一挥,任其中断、冷却,置读者于不顾,置主要人物所面临的群众轰闹于不顾。要做到这一点,方法之一恐怕得善于长话短叙,扼要插进一些必要的追述,力求保持情节的连贯性和戏剧性。 要把一篇十六七万字的小说写来无懈可击,真也不大容易。偶一翻阅我三十年代写的短篇,就都不免脸上发烧。因为虽经一再修改,仍然存在这样那样缺点,比之近两三年涌现出来的佳作,逊色多了。例如,去年又一次校改《祖父的故乡》时,这才察觉,因为忘记了那位成衣店老板既跛且驼,我把老祖母一个动作给弄错了。 虽是漫谈,总不能无边无际地扯下去,我看就这样带住吧。 (原载一九八○年四月四日《文艺报》1980年第9期)

内容简介

这是一部反映上世纪五十年代洞庭湖畔农业合作化运动的作品。 《湖边》通过日常的生产劳动、工作关系、家庭亲友关系和爱情波折,细致描写和反映人们在这一历史变革中的生活面貌和随之而来的变化。以娓娓道来的笔调讲述那个年代和独特的地理环境里发生的故事,具有一种朴素和清新的美感。

目录

节选

《湖边》内容节选: 一 一只双飞燕 春天来了,洞庭湖还是冰天雪地,茅屋顶上压着一层白雪,沟港里漂浮着冰块,在广阔的湖面上,北风正在呼呼地吹,湖水被掀起一眼望不到边的混黄的波浪。 这样的天气,人们是不大出门的,只有渔民和少数想寻点副业的人才驾着小船到大湖里去,去赶那*后一趟鱼汛。 天气奇冷,老杨树上的白嘴鸦也冻得受不住了,它噗啦一声,飞到茅屋顶上。屋子里正烧着火,烟和暖气从里面冒出来,融化着雪。白嘴鸦蜷缩着身子,伏在茅草顶上,借着这点暖气来暖和自己。 茅屋四周,是一片白皑皑的雪地,白色的平原伸展到远方,像是没有尽头。户外很少行人,茅屋里却显得格外热闹。屋里的炉火边,坐着许多人,大家在聊天,喝着芝麻茶与姜茶,嗑着葵花子。勤快的人,不肯闲着双手,在编制盛菜用的竹篮或捕鱼用的花篮。农具修理组的人,在修理农具。这样休息的时间是很短暂的,大家注意和谈论的,大都是关于春天的事情。 在离大堤不远的一座稍大的茅屋里,坐着三个人。这里不像其他茅屋里那样热闹,几个人坐在炉子边,在细声地说什么。那炉子里烧着丁块柴。在滨湖地区,没有山林,柴火是很珍贵的,就是那些比较富裕的人家,也只有碰着有什么重要的事要办,或是来了什么稀客,才烧这种火。丁块柴的火焰很高,透过窗户,映到户外的雪地上。 听到外面有脚步声,三人中一个年长的,忽然抬起头来,问“谁?”堂屋里的门被打开了,有人走进来,回答道:“爹,是我。”里面的人说:“满秀,怎么这时候才回?你过来一下。” 炉子边坐着的另外两个人,一个是个矮个子,约莫四十四五岁,蓄着一口黑短须,他正提着一根旱烟袋在烧着。另一个却长得肩膀窄,脑袋小,个儿高,约莫三十上下年纪,他正坐在一张塞满着棉絮的高高的围椅里,身子好像有些不舒服,离得火近近的。通向堂屋里的门被打开了,吹进一股冷风,从外面进来一个人。这人是位年轻姑娘,十八九岁,生着匀称结实的身子,一对黑亮黑亮的眼睛,朝屋里打量。她看到屋里还有客人,就对那蓄了一口短须的人打招呼:“八叔,你来了。”她爹道:“你又出去了大半天,做什么事去了?是不是又在那社里开会?”满秀道:“没有。听说咏英姐姐得了双好看的鞋样子,到她那里去看了看,还跟她说了一会儿话。咏英姐姐说,春天来了,田里的工夫要上紧了,许多事情都正要商量。”她爹把手里那支长长的烟管在地上连连地顿着,不以为然地说:“年年一本经,翻泥巴坨,还有什么好商量的。”满秀想对他解释几句,但是她还没有说出口,她爹便道:“你用不着对我宣传了,你妈在后面等着你,天气冷,快去睡吧,我这里还要跟你八叔说两句话。”满秀只得把要说的话咽下去。她刚从外面回来,很想在火边烤烤,好驱掉身上的寒气,这时也只得退出来。她走出门来,顺手把门关上了。 站在门外,她又踌躇了。她想,不知这八叔还要跟爹说什么,她想站在门边听一下,但是又怕被爹发觉,挨他的骂。她是知道这位堂叔的,他每一次来,总要跟爹说许多社里的坏话,更激起爹对社里的不满。对于这样一个长辈,她早就厌恶了。她正在门边犹豫,爹听着她还没有到里面去,便说道:“满秀,你还站在外面做什么?还不赶快睡觉去。”满秀没法,只得离开了门边,往里屋去了。 满秀的爹名叫张贵庭,是前年入社的社员。原来是个很穷的户子,住在湖堤上一间破烂的洞庭君庙里,解放以后,生活才变好了,在湖堤下的空坪上盖了一座茅屋。在滨湖地区,这类茅屋是很普遍的,别看不起它,居住起来,冬暖夏凉,倒是很舒服的。加上滨湖的人喜爱清洁,到处离得水都近,屋内经常擦洗,住惯了这类茅屋的人,要他往瓦屋里搬,还有些不愿意呢!他们家原来不在这滨湖,而在山乡,因为山里的生活实在过不下去了,才迁到湖区来。张贵庭有四个儿女,大儿子叫作德秋,就是现在坐在火边围椅上的那个高个子。他今天得了点病,不舒服。他是家里主要劳动力,已经娶了亲,养了一个儿子。二儿子桂秋,前年服义务兵役,到部队里去了。大女儿春秀,已经出了嫁。满秀是他的满女儿。如今还在家里。 听得满秀走进后面睡房里去后,贵庭才对张八道:“八弟,你刚才正要说什么,就请说吧,我听着。” 张八听了,不禁笑道:“对了,有一件事情,我就告诉你们。”张八那对贼溜溜的眼睛,又朝屋内打量了一下,因为他要说的事情,是不能让外人知道的。这时,他张耳听了听动静。夜已经深了,屋里的人大都已经睡了。户外,只有一片白雪,天空又纷纷扬扬地下起了小雪来,雪花落地是无声的。远处,传来那湖水激拍着堤岸的声音,隐隐地,还有一阵悠扬的演唱声和乐器的演奏声,那是离这里不远的湖口镇的戏院子里传来的声音。那里的戏班子唱戏,常常要唱到半夜。张八放心了,他把凳子挪了挪,移得跟两人更近些,说道:“我这次从临澧来,又装了一船萝卜,想装到湖北去卖掉。刚走到跟湖北搭界的地方,就听得人说,今年湖北的豆子收成好,售价很便宜。我当时想,如果把这一船萝卜卖了,再买了一船豆子回来,就好了。”冬天,德秋跟一伙人到外湖去捞鱼,想弄点额外收入,因为只顾捞鱼着了凉,生起病来,只好回来了。虽然生病,德秋的雄心未死,他还想去寻点门路,搞点副业,或者去做趟买卖,但是苦于找不到这样的机会。如今他虽在家里养病,心里却闷得慌,眼看一个冬天就这样白白地过去了。听张八这样一说,德秋便留意了,忙问:“有这样的好事,你老人家是不是已经去过了?”张八早知道德秋的心事,听他这样问,笑了笑,说道:“侄子,做这种事情,是性急不得的,你听我说完。我当时想,在这世界上,像我们这样的机灵人,恐怕也不止一个吧,今年湖北的收成好,人家不早就知道了,到了那边,我留心一打听,果然有一个人早到了那边,运了许多!”贵庭听到这里,不禁惊讶地问道:“豆子是国家的统购物资,怎么随便运得?”张八笑道:“大哥,你也太老实了,有多少统购物资,还不是有人在偷运。”接着他又道:“直到我把那一船萝卜卖了,回到家里,才知道那人姓朱,也是我们那边的人。在旧社会,他就是一个很出名的角色,他这一次出去,一共偷运了五十多担,赚了一笔大钱,而且还是从大河里运出来的。” 德秋听罢,连眼睛都红了,他再也坐不住,屁股不停地转动着,不过他想起从湖北过来,关卡很多,要偷运东西过来,也不是那样容易的。这时,他便问张八:“八叔,从大河里出来,那关卡上的人不来盘问吗?”张八笑道:“侄子,这你就不知道了,那关卡子上检查船只,也只是向河里吆喝,叫他们靠拢来,要是你不靠拢岸,他们也没办法。还有,从湖北过来,水流很急,船上多几个人加劲一划,岸上的人就只好干瞪眼。”德秋道:“岸上的人手里有枪,他们不开枪?”张八道:“开枪,谁敢打死老百姓?那枪也只是吓吓胆小的,闯过几回的,就不怕了。冲过了关卡,到了小河里,就像没事儿似的了。”德秋心里已经被说得痒痒了,好像有只猴儿在抓似的,他坐在火炉边,瞪着眼望着张八,身上的病也觉得没有了。 贵庭的心里,这时却不是这样的,他想,这样的事情,是违反政府法令的,是做不得的。虽然这几年贵庭落后了,但是他觉得政府还是自己的政府,不应该做出对不起它的事情,他对于政府的法令是遵守的。这时他连连地说道:“竟也有这样的事!竟也有这样的事!” 德秋却已完全被这件事情吸引住了,他急忙问张八:“八叔,你老人家想不想去?”张八道:“怎么不想去,我这一次出来,就是为这件事的,不过做这个事一个人不行,还要有伴,我一直在找呢。”德秋听到这里,连忙从围椅上站起来,大声地说道:“八叔,你看我怎么样?合适不合适?”张八心里想,有你这样一个小伙子,再合适不过了,我今天绕了这么大一个圈子来,也正是为了邀你。不过他没有这样说,只笑笑道:“这次不行了,不凑巧,正碰上你生病,如果你不病,是行的。”德秋听了,忙道:“我的病早好了,就是有点病,也没有什么,只要你肯带我,明天我就可以走!”为了说明他的病确实好了,把棉衣脱了,大围椅也不坐了,拿过一条小板凳坐下。贵庭见他们这样,便叫了一声:“德秋!”从他声音里,德秋听出爹是不同意这样做的,平时他*听爹的话,虽然觉得机会难得,但是也不好违背爹的意思,他又坐回到围椅上,不再说话了。他用手捧着额头,好像那病又马上回到了身上似的。 张八是知道贵庭的心理的,他知道他还有些所谓觉悟,也有顾虑,但是他这一次到这里来,就是为了邀德秋,要找他去做个伴,他不愿轻易放弃这个愿望。这时,他转过头来,朝贵庭道:“大哥,怎么啦,你不是口口声声要退出这社吗,现在你没有一点本钱,你的耕牛、农具都到社里去了,你要退出来,他们是不会把这些东西发还给你的。你没有本钱,退出来,又怎么样呢?我看你不如早点设法,捞出点本钱,然后再退出这个社来。”德秋也在一旁劝他爹说:“爹,八叔说得很对,家里现在一点东西也没有了,要是社里让我们退出来,也没有法子过活。如今,这机会难得,如果能弄点钱回来,将来也有个本钱,难道我们就永远待在这社里吗?” 贵庭的心里,这时却真像十五个吊桶打水,七上八下,拿不定主意。 见张贵庭心中犹豫,张八又劝他道:“大哥,还是不要太老实了,如果不想点办法,你就还得待在这社里,还是心里不如意,我看,那样反而不好。”德秋也说:“爹,你想想,这种事又不是只有我们几个人做,过去有人做过,将来也还有人做,你让我还是跟着八叔去一趟吧,只是一趟,不会出什么乱子的。”贵庭这时心里想,他们说得也对,横竖我不想再在这社里待下去了,也一定要退出来的,眼下没有本钱,没法子,就只好走这条路了。他这样想着,嘴里就没有再作声。 德秋又问:“爹爹,你同意了吗?”因见贵庭不再作声,只在低着头抽旱烟,张八便道:“大侄子,你怎么这样不会看眼色,你没见你爹没有作声了,不作声,就是同意了。” 德秋便与张八商量钱的问题。张八说他带了点钱,只怕少了,德秋如果有,希望还能凑一点。冬天德秋在湖里捞鱼,弄了点钱,但是为数很少,手头上又没有其他活钱,就想到谷子上头,仓里还放着些谷,可以把这些谷子挑去卖掉。因为天太晚了,镇子上收谷的粮仓里已经停止办公,他们便把谷子连夜送到河下,至于卖谷的事,却推到明天去办。 第二天,吃完了午饭,满秀就坐在自己的睡房的窗边,替小侄子欢喜织毛袜,她一边织着袜,一边想心事。她想起爹爹刚才在饭桌上的那副神气,好像在告诉她,家里的事情,你不用多管!吃饭的时候,满秀只问一句:“八叔跟哥哥到哪里去了?”爹爹用眼睛瞪了她一下,鼻子里哼了一声。妈妈忙在一边道:“奶奶病了,你哥哥跟八叔的船到南边去了。”满秀道:“前几天爹爹才从南边回来,不是说奶奶的病完全好了吗,为什么又要大哥去?”爹爹听了,转过头来,生气地道:“你整天在外,工作挺忙,家里的事情,来不及向你汇报!”妈妈又道:“奶奶的牙痛病又发了,昨天南边有人来才知道的。”爹爹是*疼奶奶的,上次听说她病了,走还走不赢,这次为什么他自己不去呢?这几句话已经到了满秀的嘴边,但是,她没有说出口。她知道,这时说这样的话,是不适宜的,爹正在气头上,惹发了他是不得了的。一家人就这样闷闷地吃一餐饭。午饭以后,满秀借故要替欢喜量一量脚,怕她正在给欢喜织的那双毛袜子不合脚,便走到嫂嫂的房里来。德秋嫂子是个体弱的女人,常常闹病。平时,满秀替她浆洗衣裳,缝缝补补,做过许多事情,所以姑嫂俩的感情很好,极谈得来。这时她走到嫂嫂房里,从她怀里把欢喜接过来,叫他坐在床沿上,按住那两只不肯安静的脚,替他量了量。然后,又抱起欢喜,问嫂子道:“嫂嫂,你知不知道哥哥到哪里去了?”嫂子笑道:“刚才饭桌子上,妈妈不是说过,到南边去了,想必就是这样。”满秀听了,连连摇头道:“不是,平时爹爹是极疼奶奶的,上次听说她牙痛,当天就搭轮船去了。这次生病,为什么他自己不去,叫哥哥去,而且又是搭的一只走得很慢的乌壳划子?”德秋嫂子道:“平时极疼奶奶,今日撒谎,就不怕真的把她咒病。”满秀道:“假话?”嫂子道:“不是假话是什么,明明白白的,南边没有人来,奶奶病了,怎么知道的?这只能哄哄像欢喜这样三岁的小伢子,瞒不住别人。”满秀道:“那么,哥哥到底哪里去了呢?”嫂子道:“他们父子俩的事情,挺机密,谁也不让知道,我也不晓得。不过这次你大哥出外,他要我多替他捡几件衣裳,说要十天半月才能回来,想必不是个近的地方。”满秀道:“不知道是个什么地方?”嫂子道:“昨夜,欢喜要喝茶,我起来替他倒茶,走到堂屋里,听得他们在火房里说什么湖北湖北的,我没有细听,听那几句话,想必是到湖北去了。张八那只乌壳划子,不是经常到湖北去吗?”满秀听了,唔了一声,没有再说话了。她在嫂子房里坐了一会儿,逗欢喜玩了一阵子,便走了出来。 这时,她正坐在窗边的凳子上,默默地想着。她想,大哥到湖北去了,到底是做什么呢?近几个月来,她与家里的关系,更加疏远了。平时爹爹与哥哥都不大跟她说话,正在说话,看到她过来了,都不说了。她带回一些社里的新闻,一些生产上的消息,跟他们讲述,爹爹听了,总是鄙夷地道:“扯淡!”入社以后,爹便后悔了,他埋怨自己不该入这个社,平时脾气很大,怪话连篇,社里分配给他的工作,他也不做。队长来派工,他发脾气,他说:“我已经六十多了,该休息了,能做点什么就做点什么,不要你们来管!”常常寻干部吵架。生产队长刘满,是个老实人,听他吵,也不回嘴,实在吵得不像话了,才说他两句。他也跟旁的一些社员吵,弄得人人都怕他。有一天,他从别的队回来,看见那个队里,有一些粪凼还没有沤好,便大发脾气,跳起脚来骂,骂社里的干部是饭桶,说他们弄得社里的人,苦的苦死,懒的懒死,将来都一样的饿死!还跑到社里的管委会去,闹了半天。因为他吵得越来越不像话了,严重地影响了社里的工作,徐社长便布置她,叫她回来,好好地做些说服教育的工作。但她回家,却连半句话也插不进去,更谈不上什么说服教育。找哥哥去说,哥哥还假装在听着,但一转背,他又仍旧干他的去了,说了等于没有说,他跟爹是一鼻孔里出气。张八的话,他们倒都很相信。 这张八爷,她是很熟悉的,每一次来,都叫她很担心,因为他总要对爹爹说好多不好的话,替他出一些不好的主意,使他变得更坏了。从她小时候起,她便常常看见他,从临澧那边过来,每一次来,都驾一只木船。*初他驾的一只小船,只装得七八担。后来驾的大一点的,装得二三十担。*后,驾了这只乌壳子船,装得百把担,这只船常常拴在他们屋前堤边的老杨柳树下。昨天傍晚,他驾着那只船,迎着风雪,到这里来了,不知又是为了什么?他经常到外面去做生意,每一次出来,都要赚一笔钱,他赚的钱很多。他本来是个作田户,但从来没有好好作过田。在临澧,他有十几亩田,却不是与人家合伙,就是干脆请别人去做,自己专门出外跑。他在外面认识的人多,交游广,手面宽,所以,他虽然也败了几次,但是都没有垮,倒是越弄越好了。合作化高潮时,他到外面去了,几个月没有回来,他没在家,家里的人做不得主,就只得等着。干部们也不好勉强他。等他回来,附近的农民都入社了,就只剩下他一个人了。社里的负责人去劝他,对他道:“张八爷,你回来啦,马上申请入社吧,没有赶上和大伙一块进来,不要紧,现在申请还不迟。”但是他听了,晃动着两只短腿,把那头摇得像拨浪鼓似的,笑着说道:“呵呀,晚啦,大家都进去快两月了,工分都做到好几百了,我赶不上了,让我再在社外待一年吧,到了明年,我就加入。”社里的人,也不好勉强,只得让他还留在社外,这样,在他们那块地方,光剩下他这么一家单干户。到了明年,他又给你来个不照面,雪还没有下,他就到外面去了,到了清明才回来。他的那十几亩田,就像一只孤岛,夹在一大片社里的水田中间,那些田里的禾,也长得特别不好,好像一颗好脑袋上长下的小片瘌痢毛。他没有入社,仍旧驾着乌壳子到处跑,做生意。满秀心里想,跟这种人在一起,会有什么好处?说不定将来还会做出什么歹事来!看见爹爹、大哥与他的关系这样密切,她心里很着急,但是又想不出一个什么解决的办法来。整个中午,她都是这样想着,时间就不知不觉地过去了。 满秀一边想心事,手没有停,她织的那只毛袜子,也已经织好了一半了。忽然,她听见背后的窗户外,有一个什么东西在敲着窗棂响,她回转头来,看见窗户还是严严地关着的,没有什么,她以为是风。她家这幢房子,是背靠着一条水沟的,屋后是一片水,没有路,平时没有人走,除了是风,是没有别的东西会弄得窗户响的。她又继续去织那只毛袜子,但是,刚打了几针,又觉得那窗户被敲得响,她不禁奇怪了,喊了声:“谁?”风没有这么大的力量。窗户子继续被什么东西在敲着。她站起身来,走到后面,把窗户打开来。把窗扇子一掀,往外望去,只见外面空空荡荡的,什么也没有,只有对岸一排杨柳,跟往常一样,一动也不动地站在那里。今天出了太阳,田里的雪,被阳光耀得闪闪发亮。她没有看到什么,正打算又把窗户扇子放下,忽然,从那窗户下面,伸出一个头来,把她着实吓了一跳,她赶紧从窗口跳开来。那人哈哈大笑起来。满秀定睛一看,见是袁水生。水生正站在水上,脚踩在一只叫作双飞燕的小船上,把头伸进窗里来。满秀把神定了定,看清了他,知道他脚下踩着的是一只小船,便又好气又好笑,拿着一只织毛袜用的竹扦儿,打了他一下,骂道:“好样儿不学,学着这做贼的样子!” 水生今天穿了一身蓝色的学生装棉袄,戴着一顶暖和的呢鸭舌子帽,伏在窗棂子上,笑道:“秀,出来一下吧,太阳都出来了,还躲在房子里做什么?”今天的天气确实特别好,雪停了,太阳从窗口照进来,照到屋里,经过长久的严冬,得到这样的阳光,便使人顿时觉得舒畅起来了。满秀道:“我正在替欢喜打一双毛袜,欢喜那两只小脚丫子都冻烂了,正等着穿呢。”水生道:“剩下不多了,明天再打吧,我们今天到外面去玩玩,晒晒太阳,活动一下身子。”满秀道:“好,你把船撑到大沟边,我来找你。”水生道:“不必了,我的船已经撑到窗外,你从窗子里爬出来,我在这里接着你。”满秀望望下面,只见窗户离水面还很高,水又很深,她不敢跳。水生道:“不要紧,我把小船撑稳了,保险不会出问题。”这样,满秀便跑回房里,把手上的毛袜放了,打开柜子,拿出一件夹袄穿上,再跑到窗边,翻过窗口,往下面一跳。水生连忙把她接住。水生的力气虽然很大,但因为这只双飞燕的面积太小,满秀跳了下去,船上陡然增加了重量,便显得不稳,往两边乱晃。满秀没有站住脚,几乎摔进了水里。水生急忙用手把她抱住。这时,岸上正好站着一个人,见了这情景,大声地笑道:“大白天,就在船上抱起来,不怕掉进水里呀!”这个人,就是社里有名的老单身汉,名叫卜有,人称卜有满爷。这时,他正拿着一根长长的竹竿,赶着一群瘦得只有几根骨头的鸭子,一边走着一边这样说。水生听了,也不怕羞,回转头来,对他说道:“有满伯伯,你早年不也是这样来过的!”说着,用篙子在沟边一点,小船便滴溜溜地从窗边转过头,离开了窗口,飞也似的向前面跑去了。卜有站在沟边大笑。屋里的张贵庭听到了,走出来,问道:“谁在这里?”卜有见了他,更笑得不可开交,他道:“贵庭哥,赶快去追,还来得及,人家把你女儿劫去了!”贵庭站在沟边,望着那只渐渐远去的双飞燕,望着那个使劲地撑着篙的穿着一件半新的蓝卡其布棉衣服的健壮的背影,没有说什么。

作者简介

周建明,1931年生,湖南省益阳市邓石桥清溪村人。 1949年9月参加工作。1951年5月后担任《湖南文艺》编辑和执行编委。1966年任湖南师范学院文学系教师。1977年任湖南省哲学社会科学研究所文学研究室负责人。1980年任《理论与创作》主编、湖南省文联副主席,1988年改任省文联执行主席。 1949年开始写作,有民间故事集《巧媳妇》、话剧《验收员》、长篇小说《湖边》《柳林前传》《远去的红帆》、中篇小说《星星无泪》等。

-

24个比利

¥14.1¥39.0 -

八仙得道传

¥12.4¥40.0 -

呼啸山庄

¥17.1¥39.8 -

狂人日记:鲁迅小说全集

¥17.1¥39.8 -

艾莉诺好极了

¥17.9¥49.8 -

往复书简:初恋与不伦

¥18.4¥42.0 -

钱德勒短篇侦探小说全集1:自作聪明的杀手

¥13.2¥35.0 -

生死场

¥7.6¥36.0 -

悉达多

¥15.0¥28.0 -

月亮与六便士

¥13.4¥38.0 -

地狱变(八品)

¥18.4¥42.0 -

无人知晓

¥16.4¥45.0 -

沈从文-边城(最新修订纪念典藏版)

¥13.2¥35.0 -

奥斯维辛的文身师

¥18.4¥49.8 -

湖面如镜

¥15.9¥42.0 -

魔力的胎动

¥16.4¥45.0 -

风筝--毛姆短篇小说集

¥15.8¥46.0 -

我的妹妹是连环杀手(八品)

¥21.1¥49.0 -

刀锋

¥15.8¥46.0 -

我是猫

¥15.8¥46.0