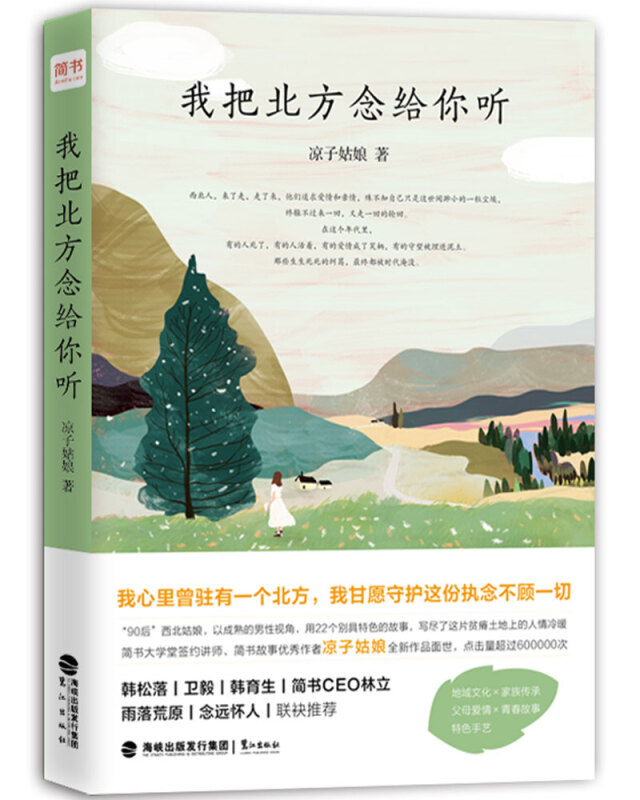

我把北方念给你听

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787545914849

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32

- 页数:280

- 出版时间:2018-08-01

- 条形码:9787545914849 ; 978-7-5459-1484-9

本书特色

我心里曾驻有一个北方,我甘愿守护这份执念不顾一切简书大学堂优秀讲师、简书故事优秀作者凉子姑娘全新作品面世,点击量超过600000次 西北人,来了走,走了来,他们追求爱情和亲情,殊不知自己只是这世间渺小的一粒尘埃,终躲不过来一回,又走一回的轮回。在这个年代里,有的人死了,有的人活着,有的爱情成了笑柄,有的守望被埋进泥土。那些生生死死的纠葛,*终都被时代淹没。我们生命中的所有际遇,都从一个叫作“故乡”的地方开始。1960—2018年,那些不平凡的平凡人的故事,我一一讲给你听。“90后”西北姑娘,以成熟的男性视角,用22个别具特色的故事,写尽了这片贫瘠土地上的人情冷暖

内容简介

本书是简书签约作者、简书大学堂签约讲师、简书故事优秀作者凉子的短篇小说集。“90后”西北姑娘用老道熟练的笔法,将浓浓的西北风情不着痕迹地融入故事里,通过二十二篇短篇小说,从不同角度展示了西北这块土地上的人情冷暖。从二十世纪六十年代的换亲、三转亲,到八十年代的“80后”“90后”一代西北人走出小镇,走进兰州城,走向京城,走向南方小城,把西北人的豪情带到大江南北,也在这种流动间经历着全新的人生。 一九九九年,跨年之夜,我在鱼塘边犹豫要不要下水捞鱼,叶慕青悄悄站在我身后,一脚将我踢下水。 二〇〇三年冬,冻坏生灵的夜晚。她这样跟我讲:“我要逃,结婚的时候。” 二〇〇四年,过完年的di一个星期,我收到她的短信:“我在毕节,你要不要来?” 我带叶慕青回了北方,结了婚。叶慕青怀孕,过了预产期一天,被送进手术室前,她抓着我的手嘱咐我:“如果被问到保大保小,一定要记得,保孩子。” 而叶慕青,再也没有走出来。

目录

生生死死:世间的黑白发

阿蛮

你好啊,芒岁岁

寡妇西梅

疯娘秦楚

我父亲是黄河捞尸人

我爱的姑娘苗凤凤

屠夫阿应

灵娃

来来去去:一草一木,皆是北方

我把北方念给你听

卑微地爱过一个姑娘

你的姓氏,我的名字

请回答我的一九九三

母亲为我从过良

我也不是生来就是流浪狗

兰州的街巷不欺负歇脚的旅人

邓记杂碎

平地起风:冷风下的手艺人

未完成的皮影

灵魂摆渡人

漆画馆

西北以北

我曾经是个小偷

爷爷和一头驴的故事

节选

阿蛮 一九七一年,周总理去陕北看到大山秃了百姓的脸,米缸空了百姓的胃,难过之余,洒下泪。 关中,因它地处四座关隘之间。 阿蛮生于陕北,成长于八百里秦川。 花市灯如昼。 窑洞里的人啊,直唱了半宿。厚积的白雪挨着洞子刮了个遍,刚好卷起了羊皮下的枕沿,阿蛮爹屋头的烛光便照进了屋子。阿蛮躺在床上,眼睛看着月。心里觉得啊,这五个字,真是美极了。一想到要嫁张家的男子这件事,就连陕北这粗犷的天地都变得温柔了。 阿蛮这般喊愣子哥——张家的男子。 阿蛮生于二十世纪五十年代,蹚着“大跃进”、三年自然灾害、“文革”的浑水挨个走来,唱遍了狂风喊暴雨,愣是长到嫁人年。 “也罢也罢咯,那就换亲,女娃大了留不住,早过河早干脚。”阿蛮爹坐于堂屋,面前一团火,旁边烤着早起去合作社劳作被露水打湿的大羊皮棉袄。阿蛮娘坐在炕边纳鞋底,心想:“换亲的事就到眼巴前了啊。” 一九七一年的陕北,米缸空了胃,山秃了百姓的脸,整个陕北民生艰难。一些条件艰苦的贫农就以“换亲”“三转亲”来得一儿媳,免断香火。 胡家的女嫁予白家的男,白家的女又转而嫁予胡家的男,你家的来我家,我家的去到你家,等价交换,公平买卖,不失分寸,可传宗接代。 阿蛮十六岁,像瓢儿熟透挂于枝头,正值换亲年龄。她哪里知道换亲是啥,她只知村头绥二土地主家的六个儿子,媳妇来自甘肃、四川、河南一带的好几个地方,东家西家凑到一起,就是“五湖四海”。她娘总站在山头*高的地方,拿着羊鞭,赶着羊群,望着远方说“八百里秦川关中是好地方”。 而阿蛮眼里,满是张家的男子。 她一出生,便与众不同,脚先挨着这片土,头后出。阿蛮爹总说,丫头是逆天的,好坏于人,得仰仗老天爷。她喜素,爱开襟裙,却不喜陕北棉袄。她总穿一套开襟裙,大冬天里,裙里面裹着棉袄,猛一看,像南方清水出芙蓉般的姑娘。 那时她在三屋睡,住东面第二个房间。木门,上面有一把铜艺锁,门前铺了土砖。西面,是贴的大红福字已经掉落的旧宅,年久失修,有土井。她生性爱闹红火,陕北人的特性。有一件绣着梅花抽丝底的秧歌裙,一贯的红色。腊月的天气,绯红的肌肤在冬雨里泡过,冷度退了不少。 腊月里男子也不再赤肩裸膊,穿上了羊皮棉袄。锣儿敲,歌儿唱,走村串户,转院拜年。到了谁家,就算为谁家驱了邪,驱了病,保四季安全生产,无病无灾。禓歌是秧歌的开头,《论语·乡党篇》记:“乡人傩,朝服而立于阼阶。”以此开头,延续百年。 阿蛮少女情怀哪能隐退,她不如意地收了腰身。细看秧歌队里的愣子哥,一条黑色尼龙裤,一双黑色纳底鞋,走到哪里都像是裹着黄土地那般豪迈。这真是适合挟天意以令爱情的好时节啊。她并不寻爱情,也从不介意。 她只是喜欢在每一个天气晴朗的日子里,穿过一个又一个山头,去往愣子哥那里。遇到山上的寺庙,她就进去拜一拜,只掸灶灰,给佛龛兑上供奉的香油,然后便继续走。拐了好几个弯,就碰见愣子哥。 愣子哥赶着羊群,骨节分明处的嘴里就喊着阿蛮从小听到大的《刨洋芋》:“土溜溜的蚂蚱,满呀么满地爬,举起那个?头,来呀来把洋芋刨,一?头那下去,翻过来瞧一瞧,哟,这么大的个儿,哎哟你说妙不妙?” 阿蛮就朝着愣子哥喊:“愣子哥,贼好听嘞。” 愣子哥转头时就看见阿蛮在地头对他笑,深得他的喜欢。他知阿蛮有扭秧歌的好本事,尤其是米脂秧歌。 他知她的心灵手巧,知她的与众不同,只是他也知阿蛮再过几年,就得嫁到八百里秦川关中那个好地方。愣子哥十岁时,他娘就趴在炕头对他说:“阿蛮以后可是要去关中大户人家的,她可不会跟你过嘞,俺家没钱,俺以后,也是要拿你妹给你换媳妇的。”娘的这几句话,就像那刚冒尖的刺垓垓,扎在十岁的愣子哥的心尖尖上。 夜里,阿蛮爹说:“明晌午就嫁吧,翻了老皇历,易嫁,权当在这乱世,拿蛮娃孝顺老天爷了。” 阿蛮翻下炕头,跑出屋,西面墙上贴的大红福字被阿蛮翻身的劲头震了震,顺着窗户,飞了出去。阿蛮蹲在爹身旁,睁大眼睛:“爹,是嫁愣子哥不?” 阿蛮爹半?憋出一个字:“嗯。” 阿蛮的心尖尖上就开了花市,直唱了半宿,那晚,天地都是温柔的。 没有花,没有喜,问你如意。蛮家的女子头披鸳鸯红盖头,纳底柜,立蓝瓷玉,等吉辰。娶亲的男子正月宜,昭昭衣襟,皆有红喜。爱人王字,上头酒。 辰午申一到,三大喜开门,唢呐吹,凤轿抬,阿蛮跪了祖宗和爹娘,喝了酒。阿蛮娘端着一盆子水乌泱泱洒在门口,陕北民俗嫁女泼水,意嫁出去的女儿泼出去的水。睡海棠被,枕鸳鸯枕,两顿喝一柞并齐耳。 阿蛮想,虽是嫁愣子哥,都是一个村的,礼节不能唐突,这一走,便是一生啊。 阿蛮迈了火盆,头盖红绸,上了花轿。妄动四目高声,夕阴攘怀,嫁女,也就是蛮家这般大动干戈。阿蛮在轿里喜上眉梢,心里暗自唱着:“蛮家的我啊,张家的男子啊,好名好姓的你啊。”花轿经过庙门,三五个大汉用红毡挡住庙门,待花轿过去再取掉。路遇丧事不回避,反倒被赞吉兆,寓意“白头到老”。阿蛮坐于花轿中,盖头一直没取,走时娘说了,红红火火一盖头,喜事到老。 喜轿走了三天有余,还在路上。阿蛮细心一想,路程不对。抬轿工隔一层头纱讲:“大姑娘嫁人头一回,绕着山路走五天咧。” 阿蛮就问:“为啥咧,楞子哥家不远啊?” 抬轿工对着漫天黄沙,和阿蛮讲:“规矩!”哪个大姑娘家的知道嫁人是咋回事,阿蛮也没多想。 第五天,喜轿到。阿蛮穿上花鞋,下了花轿。阿蛮下轿后,过来一胖妇撒麦草秸于阿蛮盖头布上,随撒口中随念:“一撒草,二撒草,三撒媳妇下了轿;一撒金,二撒银,三撒媳妇进了门。”阿蛮被牵下花轿,踩着芦席,由胖妇陪送到洞房。 中午时分,几声炮响之后,阿蛮在胖妇陪同下,行至堂前,行拜堂礼。一般一拜天地,二拜父母,三拜夫妻,四拜亲戚朋友。拜完堂即开午饭,以酒菜为主。 饭后,胖妇铺床,边铺边说:“铺床铺床,儿孙满堂;先生贵子,后生女郎;富贵双全,永远吉祥。” 晚上闹洞房,来的后生特别多,有的敲打地面,有的装傻,有的扮哑巴,有人趁机摸阿蛮的奶子,阿蛮在盖头底下脸红得直冒冷汗。隔许久,盖头褪去,阿蛮脸儿露了出来,可是站在眼前的不是愣子哥,她坐于炕头,抓了炕头一把桂子扔向面前这个男子。 “你、你、你,你是谁?”阿蛮已语无伦次,生怕得紧。 这男子面红得像桃花,矮个子,左脸一块疤,像是被烫的,发紫又难看。阿蛮脸挂泪,一颗两颗,湿了新床单。她起身拿了烛台砸向男子,欲跑,被男子挡在床上,压住。 “我是你以后的男人赖子。跑,你要跑哪去?这是关中,离你的陕北远了去了,能跑哪去,小娘子?” 阿蛮得知自己在关中,细想是从娘嘴里听过几次,原来她是被骗来换亲的。她放弃了反抗,紧握着的拳头渐渐展开,眼角挂泪。阿蛮被赖子拉上了炕,解开了衣扣,解开了裤带的死结,一件一件慢慢地脱下。赖子呆呆地看着,直到阿蛮脱得只剩下了贴身的翠花短衫和红裤头,他才像饿狼一样扑了过去。阿蛮也不躲闪,她拉灭了灯,任赖子爬上身。赖子褪下了她的红裤头,显得紧张而又慌乱。阿蛮像死了一样,一动也不动,泪水潸潸地淌了下来。赖子要拉灯,她猛地说:“你拉灯,我就死给你看!” 关中的风啊,像陕北山间的狼一般吼。雪大,夜,死一般寂静。 一九七二年,壬子年。 陈毅在北京逝世,享年七十一岁。阿蛮认不得陈毅,只知道那是爹时常挂在嘴边的陈毅将军。 也是这年,阿蛮喜得一男娃,起名胡烈火。赖子问:“为啥叫烈火?万一这把火把家烧了咋办?” 阿蛮望着窗户外北去的路,那路弯且长,通往陕北,可能这一生,她都再也无法踏足那个地方。她又看一眼赖子,看看这生活了一年的家,有她编的喜漏子、大筛板、酿酒的,随处皆是她的影子。她心想,也罢也罢,就在这关中,和我的娃,过一生足矣。 “世有男儿,生于烈火。” “刃上淬酒,心如热雪。” 赖子顺着阿蛮的目光望着那条路,又看向阿蛮:“蛮儿,这路都被你看出花来了,天天看日日看,腻不腻?刚才那句文绉绉的话谁教你的?” “俺就只会这一句,赖子,去拿编漏,我来编。” “坐月子呢,编啥编?”赖子不去。 “让你去就去。”阿蛮说完,扎起发,盘起头,铺平炕,拿起编漏编起来,手里反复左右拐,一朵朵花就在阿蛮手心散开。那以后,阿蛮再没望过那条看不见头的路。 烈火长到四岁时,阿蛮总算得点空。她在胡家大院捯饬数月有余,把胡家出了名的大石头挪于崖下,和赖子两人把崖填平,大门口总算可与大路相连。阿蛮把这些年四处寻到的有用的物品,都放在一个仓库里。在赖子的帮忙下,把陕北特有的黄酒搬到了沧桑有力的关中。 阿蛮收集黍子,糜子有竹糜、小糜子、黍子几种。竹糜植株高大,穗子大,颗粒白色,个大,碾成米叫大软米,是做糕的上好原料,一般种得少,阿蛮用它的穗子扎笤帚拿去集市卖。小糜子也叫硬糜子,碾成米叫黄米,用来做炒米,做黄米饭吃。黍子碾成米就是软米,阿蛮用它来蒸糕,炸油馍馍,做黄酒。 做黄酒先要做酒曲,把玉米和麦子生芽,芽长到一寸长,就要晒干,推成面,做成曲面,也有卖现成的酒曲的。阿蛮把软米煮成稀饭,加上曲面发酵,然后赖子再用小磨磨成糊糊,小磨下面放大盆,盆上放架子,把小磨置于架子上,赖子坐在旁边,一手转小磨,一手拿勺子舀饭喂磨,喂一勺,转几圈,磨好的糊糊顺着磨扇往下流,一股酸甜的酒香味弥漫在整个窑里,老香了。 赖子磨一下,笑一下,*后笑弯了腰。阿蛮问:“你笑啥子?”赖子就说:“俺换亲换来一能干的婆姨,值值的了。”

作者简介

凉子姑娘,简书签约作者、简书大学堂签约讲师、简书简书故事优秀作者。 犯二,神经质,喜欢站在男性的视角讲故事。 一个以设计为职业,却在创作故事和剧本的道路上越走越远的姑娘。 一个生在西北,活在西北,对西北魂牵梦绕的姑娘。 一个“90后”,灵魂却穿越西北百年的姑娘。 生活千姿百态,我只写有灵魂的人和事。

-

姑妈的宝刀

¥9.9¥30.0 -

八仙得道传

¥12.0¥40.0 -

悉达多

¥10.6¥28.0 -

捕梦网

¥18.0¥45.0 -

企鹅经典:城堡 变形记

¥14.7¥49.0 -

生死场

¥8.1¥36.0 -

杀死一只知更鸟

¥22.6¥48.0 -

正义与微笑

¥17.6¥55.0 -

去吧.摩西-企鹅经典

¥11.7¥39.0 -

鼠疫

¥13.2¥38.8 -

小小小小的火

¥14.0¥52.0 -

三叶虫与其他故事(八品)

¥24.6¥52.0 -

企鹅经典:月亮与六便士

¥11.7¥39.0 -

偶发空缺

¥17.1¥57.0 -

窄门

¥17.6¥28.0 -

荒原狼

¥19.9¥39.8 -

一千一秒物语

¥44.2¥69.0 -

龙楼镇

¥20.3¥52.0 -

生死疲劳

¥39.1¥69.9 -

第六病室:契诃夫短篇小说集

¥17.8¥46.0