- ISBN:9787545716528

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:26cm

- 页数:412页

- 出版时间:2018-01-01

- 条形码:9787545716528 ; 978-7-5457-1652-8

本书特色

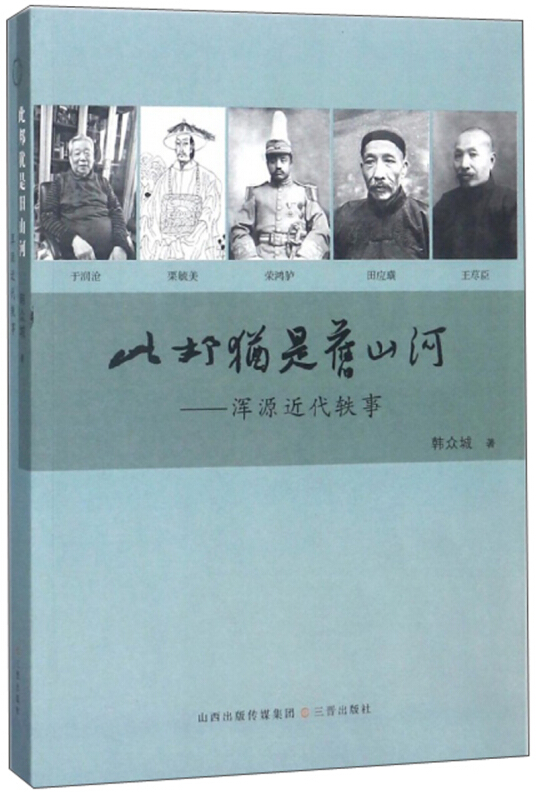

韩众城著的这本《此邦犹是旧山河--浑源近代轶事》全景式地展现了人物的主要事迹,不溢美,不隐恶,客观冷静地呈现出事件的时代背景和来龙去脉,极少有主观推测与评判。作者文风严谨,史料翔实,每一个事件发生的时间、地点、人物、原因、结果都交待得非常精准,形成了完整的证据链。文笔流畅,通篇没有艰深僻涩之语,不至于让人看不懂或产生歧义。

内容简介

《此邦犹是旧山河:浑源近代轶事》以清末民国时期浑源文化、商业名人的成长及经历为主要内容,辅以浑源重大历史事件的前因后果,再现乡贤风范,敦实地域文化。既是当地文史资料的重要补充,也是对浑源乡贤文化的诠释和传播,具有很高史料价值和可读性。

目录

序二/王继武

序三/荣友书

**部分:人物传记

光绪进士孙秉衡家族佚事

清代遗老——赵国良事略

清末侠商赵子青掠影

民国浑源的著名缙绅——张官

说不尽的田应璜

声名显赫的太原警备司令荣鸿胪

山西近代文豪郭象升

郭象升和浑源之缘

风雨飘摇史标青

于润沧院士侧影

第二部分:栗毓美家族纪事

河帅栗毓美纪事

清代大教育家常安世老夫子事略

栗毓美和恒麓书院

栗毓美之死

拂去历史尘埃后的栗耀

民国风云人物栗逎敬

第三部分:王荩臣家族纪事

清末名儒王尊贤事略

浑源*后一位进士——王荩臣

浑源县民国教育家王亲臣纪略

发明家王道平

著名经济学家王大用

王荩臣和郭象升的交往

王荩臣与李庆芳的交往

王荩臣和元音琴社

王荩臣和于右任的隔空之交

第四部分:史事钩沉

顺治年间的浑源屠城事件

民国元年“铁锹会”暴动始末

浑源义和团运动纪实

新学堂和“旧浑中”

恒岳显灵的陈年旧事

国民军和晋军在浑源征战始末

奉军和晋军在浑源征战始末

第五部分:遗迹探幽

浑源的“灞桥”——摩天锥

双松寺寻古

恒山的《北岳全图》碑刻

一通珍贵的重修悬空寺碑

梁思成的悬空寺之行

一幢特殊的古建筑——晴远楼

远去的地标性建筑——烈士塔

附录:他坐在轮椅上写下近500篇民国史博文——记浑源历史文化的研究人士韩众城《山西晚报》记者梁成虎

跋

节选

《此邦犹是旧山河:浑源近代轶事》: 光绪进士孙秉衡家族佚事 有清一代,山西大同府共取录科举进士30人。其中,大同府城考取了9名进士,遥遥领先,其他名额被下辖的8个州县瓜分,浑源州考取了6名进士(宣统年间新学进士未列在内)紧随其后。由此可见,浑源州在大同府中是仅次于府城的文化重镇。 在“万般皆下品,惟有读书高”的封建王朝,进士和举人的多寡代表了地方的文化发达程度,塞北大同属文化欠发达地区,浑源州虽仅考取了6名进士,但与周边州县相比,已经是独领风骚,傲视一方了。浑源这6位进士,上启道光二十一年的常山凤,下止光绪二十一年的孙秉衡。在本文中,笔者仅就了解的一些史料,对光绪进士孙秉衡及其家族作粗略记述。 孙秉衡(约1873-约1945),浑源城关(一说浑源花疃)人。光绪二十年(1894)八月,孙秉衡赴太原的山西贡院应乡试中式,获授甲午科举人,乡试同年有著名乡贤田应璜。 光绪二十一年(1895)春,孙秉衡与同乡举子张官、田应璜、王暨和、柴淇、栗国聘、傅倬等人赴京应会试。会试由礼部在顺天贡院举办,共考三场,分别是三月初九、十二、十五共三日,阅卷时间定为一个月,四月十五日公布录取的贡士名单。 会试结束后,18省举子在北京等待发榜,中日签署《马关条约》的消息突然传至,应试的举子群情激愤。其时,有正义感的京官纷纷组织赴京会试的本省举子联名上书,经都察院上呈光绪皇帝。据查,这个时期的上书数量多达31件,签名的各省举子多达1555人次。 在这次上书潮中,山西籍京官在山西会馆组织了本省举子的上书活动。在支持维新的朝廷大员及康有为、梁启超等举子的影响下,在户部主事谷如墉等山西京官的组织下,住在山西会馆的山西举子们聚而议之,推谷如墉代为起草条陈,上书以谏和议。 此次山西公车(公车为举人别称)上书,名义是由山西崞县举人常曜宇发起,奏折名为《常曜宇等山西举人条陈》,联署的举子多达61人,其中就有孙秉衡、傅倬、张官、田应璜、王暨和等浑源籍举人。这份呈文由省籍京官指领,上递到都察院,再由都察院左都御史裕德领衔呈递给光绪帝。 呈文的具体内容为: 山西举人常曜宇等呈文具呈: 山西举人常曜宇、贾大中、陈运丙、曹佐武、张宪文、丁体仁、张綮、刘汉阳、傅倬、傅侃、传枚、马蕃、张朴、解宝树、魏宇、王祝三、丁士廉、丁伦、张官、田应璜、王暨和、柴淇、孙秉衡、栗国聘、王藻虞、荀友楷、宁绳武、崔养锋、崔养锐、展成章、冯文瑞、粱志仁、李鉴堂、王守让、王绍珪、王建官、李希愿、吴文吉、冯俊卿、牛凌霄、李树峤、黄鋆田、庞映青、孟庄、籍兰溪、刘廷钧、胡玉堂、陈裴然、张贯文、张三铨、梁克缓、王发源、王学会、常麟书、任浩、岳亮采、刘学易、孟步云、申应枢、乔佑谦、王芝兆等,为和议未可遽定、机宜未可少失,恳请代奏事。窃闻倭夷就抚,中国于所失之地概置不问,赂以巨款、复割台湾一省畀之,不胜骇异。旋闻台湾臣民执“效死勿去”之义,俄、英、美三国亦有助我剿倭之请;此诚难得之时、可乘之机。若察之不真、赴之不速,祸变之兴亦有旋至立睹者,不可不熟思而审处也。 请先就台湾论之。唐景崧之忠、刘永福之勇、林维源之义,久为中外所共推;而不知三人之情势,固自不同也。唐景崧以儒臣膺疆寄,所欲忠者国耳。朝廷允其所请,竭股肱之力为国家效命,其素志也;即不允其所请,亦惟有奉身而退已耳,甚则赍志以殁已耳,无他恋也。刘永福以中国流氓据越南尺寸之地,与法人血战累年,未经败衄;泰西各国,目为奇人。其慕义来归,亦欲为国家效鹰犬之力,稍抒其胸中奇略耳。熊虎之姿,其能一日忘搏噬哉!然地非久处、兵非旧部,受诏而归,仍不失专阃大员。唐景崧素得其心,断不至遂成决裂。所*难措置者,独林维源耳。以彼族大宗强,膏腴数百里,子弟、族姓、家仆、佃户数千人,将令其携眷而归耶,彼将仰食于何所也?将令其裂冠毁冕而为异域之民耶?无论谓他人父、谓他人母,断非林维源所甘心;恐倭人亦未必能容之也。 ……

作者简介

韩众城,1970年生,山西浑源人。 1990年参加工作,1995年5月23日因车祸致残,此后辗转求医,共做过七次手术,现在一直居家疗养,与轮椅为伴。在康复无望的情况下,开始反思人生的意义,觉得一个人再大的苦痛在历史长河中都不值一提,只有做一些国家和民族需要并且与自己兴趣相结合的事情,活着才更有价值,于是选择了地方文化历史研究。近几年,勤奋用功,寒暑不辍,写下了不少浑源近代史料性文章。此书是他结集而成的**部作品。

-

谈起古代.仕途就这回事

¥13.7¥29.8 -

(精)近代中国人物论

¥22.4¥68.0 -

两张图读懂两宋

¥22.8¥76.0 -

吴晗-明朝三百年

¥11.2¥35.0 -

安史之乱

¥35.4¥68.0 -

中国通史

¥23.9¥45.0 -

资治通鉴(精装)

¥18.6¥49.0 -

明朝帝王师

¥16.3¥38.0 -

半小时漫画中国史:其实是一本严谨的极简中国史

¥15.2¥39.9 -

中国历史的瞬间

¥12.5¥38.0 -

中国历史年表-(修订本)

¥8.3¥18.0 -

南京城市史

¥25.0¥78.0 -

埃及法老图坦卡蒙

¥35.9¥69.0 -

民国往事

¥11.5¥18.0 -

万历十五年

¥16.3¥25.0 -

文明的力量:中华文明的世界影响力

¥22.7¥59.8 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥17.9¥29.8 -

中国通史:精校版

¥9.0¥28.0 -

三国史话

¥17.6¥42.0 -

北平杂记

¥19.6¥28.0