暂无评论

图文详情

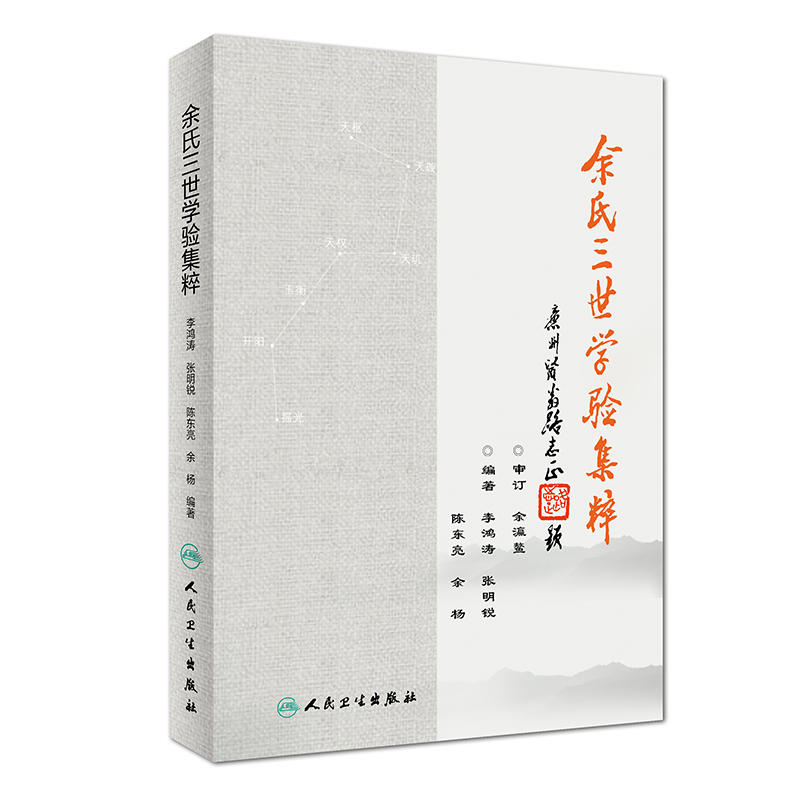

- ISBN:9787117278300

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:320

- 出版时间:2019-01-01

- 条形码:9787117278300 ; 978-7-117-27830-0

本书特色

当代著名中医学家余瀛鳌先生出生于名医世家。余氏世医一脉,历经五世,承绪二百余年,世守其学,名医辈出。特别是晚清迄今三代,余奉仙夫子精于诊法而长于治疫,余无言先生衷中参西而擅以经方救急,余瀛鳌教授医文双馨而精于杂病,余氏家学在三代继承中又有不同之创新和发展,堪称世医继往开来之典范,名扬医林。该书采用论与案相结合的编撰体例,从生平事迹、学术思想和治验案例三个方面予以总结整理。其中既有原著,又有余瀛鳌先生和作者的研究文字,可谓珠联璧合,并收录大量余氏世医经验方药,具有重要参考价值。

内容简介

余氏世医一脉,历经五世,承绪二百余年,世守其学,名医辈出。特别是晚清迄今三代,余奉仙先生精于诊法而鸣于治疫,余无言先生衷中参西而经方济急,余瀛鳌先生医文并举而通治杂病,家学在继承中又有不同之创新和贡献,堪称世医继往开来之典范,名扬医林。

目录

世医家学内涵及其对中医传承的启示 5

一、精神内涵 5

二、学术内涵 7

三、启示 9

余奉仙 1

一、医家传记 4

(一)幼承庭训,弃儒从医 4

(二)参访游学,施展抱负 4

(三)悬壶乡里,博济课徒 4

(四)立言传道,立身传家 5

(五)编摩著述,遗芳后世 5

二、学术思想 7

(一)治道精审,由博返约 7

(二)通达性理,曲尽人情 7

(三)察证精细,见微知著 9

(四)持脉有道,八字为纲 10

(五)三因制宜,量审多寡 10

(六)四时疫病,重在祛邪 11

1.瘟疫辨证首分表里阴阳 12

2.瘟疫治疗重在辨位逐邪 12

(七)斟酌古今,权衡方治 14

三、验案选粹 15

(一)中风 15

1.真中风 16

2.类中风 20

(二)破伤风 24

(三)肝风 27

(四)产后风 32

(五)痫症 34

(六)伤风 35

1.春伤风 36

2.夏伤风 36

3.秋伤风 38

4.冬伤风 40

(七)伤寒 40

1.伤寒表证 40

2.伤寒里证 40

3.伤寒半表半里证 41

4.伤寒兼证 42

5.风寒两感证 42

(八)时气 43

1.春温 44

2.风温 45

3.温热 46

4.暑湿(中暍附) 47

5.湿温 49

6.秋燥 51

7.冬温 52

(九)瘟疫 53

1.瘟疫 53

2.疫疟 55

3.寒疫痧霍 56

4.疫疹 58

5.疫斑 59

6.疫黄 60

7.疫痢 61

8.大头瘟 63

9.烂喉疫(烂喉痧、烂喉疳) 63

10.虾蟆疫 65

11.鸬鹚疫 66

12.羊毛疫(羊毛疔、羊毛痧) 66

13.蝥刺瘟 68

14.葡萄疫 69

15.瓜瓤疫 71

16.天疱疫(附豌豆疮) 72

17.疙瘩瘟(附当头风) 73

18.鼠疫 74

19.燥疫 76

(十)寒结腹痛 81

(十一)虫积腹痛 81

(十二)月信不调 82

(十三)妊娠恶阻 83

(十四)痘疹 84

(十五)狂证 85

余无言 86

一、医家传记 89

(一)家学渊源,医儒并重 89

(二)悬壶沪上,医教相长 89

(三)经时并用,衷中参西 91

(四)参师访友,医文酬和 93

(五)应聘进京,奉献事业 93

(六)诠古汇今,另辟新知 95

二、学术思想 96

(一)改进与创新中医学,择善而从 96

1.改进中西医教育之思考 97

2.汇通中西医理论之实践 99

3.推进中西医结合之设想 101

(二)临证治法灵活选取,不废绳墨 103

1.善用清下,兼明各法 103

2.寒温补泻,因人制宜 104

(三)方药择用融古汇今,善于权变 105

1.经方审用 105

2.古方精用 106

3.名方活用 106

4.弃方从法 107

(四)湿温治疗参古创新,唯重实效 108

1.湿温病治法 108

2.湿温病方治 109

三、验案选萃 113

(一)伤风 113

1.伤风转少阳证 113

2.伤风转结胸证 113

3.伤风汗多阳虚证 114

(二)伤寒 116

1.夏令伤寒证一 116

2.夏令伤寒证二 117

3.冬令伤寒证 118

4.冬令伤寒液少证 119

5.伤寒谵狂蓄血证 120

6.伤寒少阳兼表,太少合病 121

(三)湿温 122

1.湿温化燥证 122

2.产后湿温化燥证 123

3.湿温肠出血证 124

4.湿温夹食重证 126

(四)热病 127

1.热病夹食重证 127

2.热病神昏发厥证 128

3.阳明热病传少阳证 130

4.热病阳明经证 131

5.热病发斑疹证 131

6.小儿热病剧吐证 133

7.妇人产后热病一 134

8.妇人产后热病二 135

(五)温病 136

1.秋温恶候叠见证 136

2.秋温昏谵腹满证 137

3.秋温外热中寒证 138

4.春温痰火发狂证 138

5.妇人春温狐惑病证 140

(六)食中 141

1.老年夜眠食中证 141

2.青年饮冰食中证 142

(七)腹痛 143

1.寒结腹痛证一 143

2.寒结腹痛证二 145

3.气滞腹痛证 146

(八)水臌 147

1.重笃水臌证 147

2.慢性水臌证 148

(九)奔豚 150

1.妇人产后奔豚证 150

2.青年体弱奔豚证 152

(十)百合病 153

劳工百合病证 153

(十一)久疟 155

乱型久疟证 155

(十二)哕病 156

1.气郁食滞哕证 156

2.痰滞结实哕证 158

(十三)头风 159

1.儿童头风重证 159

2.青年头风重证 161

(十四)痉病 163

1.儿童食积痉病 163

2.妇人惊恐痉病 164

(十五)恶寒 165

阳虚恶寒证 165

(十六)善饥 167

急性善饥证 167

(十七)麻疹 168

1.麻疹夹食重证 168

2.麻疹热厥险证 170

3.麻疹喘促险证 171

(十八)痘疮 172

1.痘疮实热险证 172

2.痘疮虚寒险证 174

(十九)漏经 175

1.多年漏经证 175

2.产后漏血证 176

(二十)阴挺 177

妇人阴挺下脱证 177

(二十一)疔疮 178

1.疔疮走黄险证 178

2.项疽及诸痈证 179

(二十二)内痈 179

1.肝痈炎肿证 179

2.肠痈化脓证 181

余瀛鳌 184

一、医家传记 186

(一)世医名门,幼年立志 186

(二)克承家学,再师名医 186

(三)教学相长,利人利己 187

(四)赞举事业,建设学科 189

(五)谦谨立身,德艺双馨 189

二、学术思想 191

(一)中医药学的继承与创新思考 191

1.中医药具有坚实的学术基础,继承与创新反映其发展的基本特色 191

2.当前是中医药创新的*佳历史时期 192

3.要正确认识继承与创新的关系 193

4.中医药创新的基本方法 194

(二)学术传承创新重视临床文献研究 194

1.综考百家,集萃丛刊 194

2.融古汇今,类编集成 195

3.探研流派,致意传承 196

4.精选推介,荐读名著 197

5.汲取精华,学以致用 197

(三)临证倡导病证结合指导下的通治方应用 199

1.辨治原则 199

2.临证模式 202

3.处方程式 208

4.结语 208

三、验案选粹 209

(一)内科 209

1.心悸 209

2.胸痹 213

3.血证 215

4.脑髓消 218

5.头痛 223

6.癫痫 226

7.面瘫 237

8.病毒性肝炎 240

9.肝硬化 244

10.中风 246

11.高血压 250

12.郁证 252

13.胁痛 254

14.胃脘痛 255

15.反胃 257

16.噎膈 257

17.便秘 259

18.结肠炎 260

19.咳喘 264

20.悬饮 266

21.咯血 268

22.淋证 269

23.风水 272

24.慢性肾炎 276

25.尿崩症 283

26.糖尿病 284

27.痹证 285

28.汗证 287

29.遗尿 288

30.虚劳 289

(二)外科 290

1.乳癖 290

2.蛇串疮 292

3.瘿病 294

4.痤疮 295

5.痰核 295

6.臁疮 296

7.阴汗 297

8.阴疮 297

(三)妇科 298

1.月经不调 298

2.痛经 300

3.崩漏 301

4.血分 303

5.带下 304

6.不孕 305

7.产后风 308

(四)儿科 308

1.小儿喘嗽 308

2.遗尿 309

3.小儿麻痹症 310

4.小儿多动症 311

5.流行性腮腺炎 312

6.丹毒 312

(五)男科 313

1.遗精 313

2.阳痿 313

3.早泄 315

4.不育 316

5.偏坠 317

6.癃闭 318

(六)五官科 319

1.鼻炎 319

2.口疮 319

3.耳鸣 320

展开全部

本类五星书

本类畅销

-

黄帝内经

¥41.2¥76.0 -

联袂药性赋白话解-国医精粹口袋书系

¥6.3¥18.0 -

外科急救常识图解

¥1.7¥4.0 -

彩绘版国学经典名著:黄帝内经(精装)

¥24.3¥76.0 -

中草药实用大全

¥18.6¥58.0 -

齐氏医话医案集-(赠光盘)

¥21.6¥40.0 -

本草纲目

¥24.3¥76.0 -

汤头歌诀

¥15.4¥20.0 -

常见急救常识图解

¥1.7¥4.0 -

细胞叛变记-解开医学最深处的秘密

¥17.1¥45.0 -

活幼心书

¥5.7¥15.0 -

临床常用百药精解-国医精粹口袋书系

¥9.9¥32.0 -

格致余论

¥2.3¥6.0 -

脑血管病患者生活指导

¥2.6¥6.0 -

濒湖脉学

¥15.0¥20.0 -

中医珍本文库影印点校(珍藏版):外科方外奇方

¥8.8¥17.0 -

养生大系:名老中医偏方大全

¥18.6¥58.0 -

热锅上的家庭:家庭问题背后的心理真相

¥33.3¥68.0 -

国医大师贺普仁

¥12.5¥49.8 -

图解黄帝内经

¥48.4¥88.0