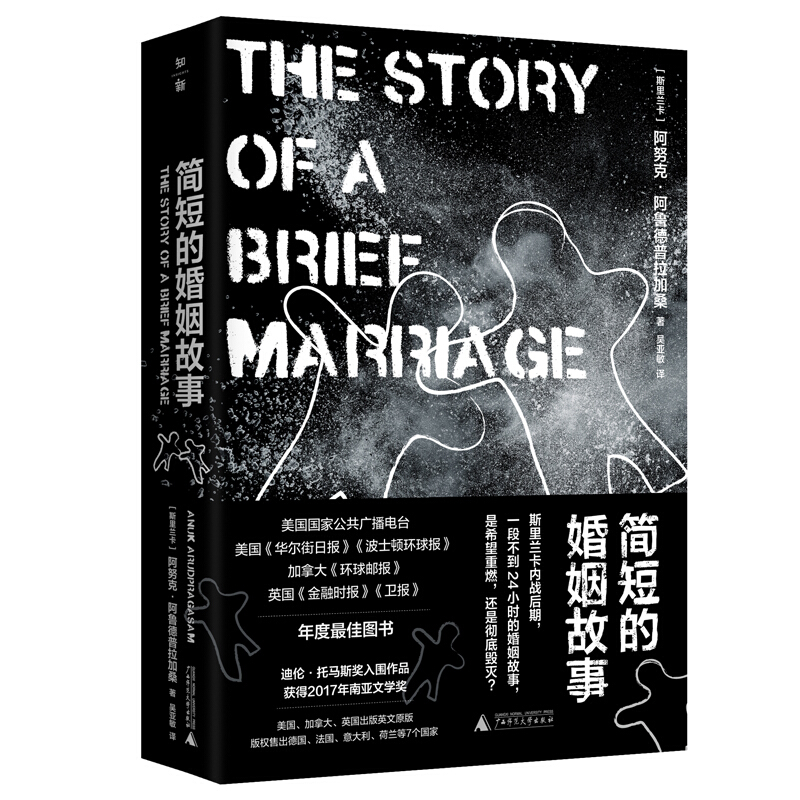

年度最佳图书:简短的婚姻故事 (精装)(迪伦·托马斯奖入围作品)

- ISBN:9787559830982

- 装帧:一般轻型纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:216

- 出版时间:2020-09-01

- 条形码:9787559830982 ; 978-7-5598-3098-2

本书特色

美国国家公共广播电台、《华尔街日报》、《波士顿环球报》,加拿大《环球邮报》,英国《金融时报》、《卫报》年度*jia图书 小说《英国病人》作者迈克尔.翁达杰之后,又一位深情书写斯里兰卡的作家 科尔姆.托宾(Colm Toibin)、潘卡吉.米什拉(Pankaj Mishra)、保罗.尹(Paul Yoon)倾力推荐 迪伦.托马斯奖入围作品 获得2017年南亚文学奖、2017年Shakti Bhatt文学奖 美国、加拿大、英国出版英文原版,版权售出德国、法国、意大利、荷兰等7个国家 《简短的婚姻故事》是一本以斯里兰卡内战为背景的小说。作者将故事的主人公放置在婚姻带来的短暂希望之中,无限放大他的活动细节,无限精微地描述他的心理状态,以此展现绝境中人对于生的渴望,以及了战争给人的身体和心灵带来的双重毁灭。

内容简介

斯里兰卡内战爆发,大量泰米尔人背井离乡,被迫往东北部海岸迁移。年轻的迪内希便是其中一员,在不断逃难的过程中,他失去了全部家当和亲人,孤身躲在营地附近的丛林里。每晚如期而至的炮火和哀号,随处可见的被炮弹击碎的身体,使迪内希和营地里的其他人一样出离了悲哀,渐渐对周遭的惨况感到麻木。直至一天,有人提出希望把女儿嫁给迪内希,那人认为婚姻会给战争中的男女双方提供庇护——男人被征召入伍的可能降低,女人在战乱中有一个依靠。在死亡阴影的笼罩下,两个陌生的年轻人选择接纳彼此,而迪内希的感觉和记忆也因此被唤醒。这场突如其来的婚姻会是支撑迪内希活下去的希望吗,抑或是对早已一无所有的他更为彻底的毁灭?

节选

多数孩子都有两条完整无缺的腿和两条完整无缺的胳膊,但是,迪内希怀里抱着的这个六岁的小男孩已经失去了半条腿—他的右腿从大腿下半截断掉。现在,他很快又要失去右臂了。弹片把他的右手和胳膊打得血肉模糊,不成样子。有些血肉溅到地上,有些凝结在其他地方,烧焦的肉片喷溅四处。他的三根手指都没了,现在根本就不知道它们在什么地方。剩下的两根,食指和拇指,悬在那瘦成细棍的手上来回晃动。两根手指在空中晃荡不定,彼此无声地碰在一起。在做手术的地方,迪内希跪在地上,小心翼翼地把这个孩子放在一张没躺人的防水帆布上。孩子的胸部似乎连动都不再动了,他毫无知觉,紧闭双眼,一脸平静。毫无疑问,这个孩子的状态非常差,但是,现在看来,他尚无生命之虞。医生很快就会赶来为他做手术,手臂很快就会像那半截大腿一样被治好。迪内希的目光转向这半截大腿,端详着那被修整得像树桩、光滑而又奇怪的大腿。据男孩的姐姐说,四个月前一颗地雷爆炸,他被炸断了脚,那次爆炸事故把他们的父母都炸死了。截肢手术是在附近一家医院做的,那是当时少有的几家还在行医治病的医院之一。没毛的皮肤上几乎看不到疤痕,甚至连伤口缝合的痕迹都很难看得出来。迪内希在过去几个月中见过几十个被截手截脚的人,那些人都做过这类截肢手术,每个人的康复状况也都因为做手术的时间间隔不同而有差异。然而他仍然无法相信他所面对的这些缺手少脚的人是真实存在的。他觉得他们似乎都是假人,或者是某种幻觉。当然,如果想要驱除自己的这种念头,他只需现在伸出手摸摸面前的这个男孩,看看包着树桩的树皮摸起来是不是像它看上去那样光滑,或实际上很粗糙;看看是否可以感触到皮肤下面骨头的硬度,或者摸上去时,那外面的感觉是否像腐烂的、软绵绵的水果。但是,或许因为怕惊醒那男孩,或许因为对某件事怀有恐惧感,他一动不动。他只是坐在那里,脸稍稍偏开那根树桩一点,静静地坐着不动。 医生来了,身后紧跟着一个护士。医生一声不吭地跪蹲在防水帆布边,细心检查受伤的前臂。诊所里没有手术器械,没有麻醉剂,总医院和当地医院也都没有止痛药或抗生素,然而,从医生脸上的表情就可以看得出来,除了动手术别无选择。他示意护士按住男孩的左臂和大腿,让迪内希按住男孩的脑袋和右肩。他举起那用来截肢的菜刀,检查一下是否干净,然后朝着两个助手点点头,把菜刀的刀锋放在男孩的右手肘上面。迪内希已经做好了准备。医生俯下身,对着那个地方切下去。直到这时,一直处于沉睡状态的男孩才霍地惊醒过来。他睁开眼睛,脖子和太阳穴上的静脉膨胀,发出了轻声的尖叫。医生起初慢慢开始手术,希望这个孩子在手术期间能够一直保持昏迷状态,但孩子惊醒之后尖叫不断。即使如此,医生依然毫不犹豫地把菜刀从男孩手臂的肉里切下去。鲜血汩汩地流到防水帆布上,从上面溢出去,流到地上。迪内希抱着男孩小小的脑袋,把它放在自己的膝盖上,温柔地抚摸着男孩的头皮。男孩失去了右臂而不是左臂,这究竟是件好事还是坏事,一时很难说得清。只有一条左臂和一条左腿,无疑难以让男孩保持身体平衡,但是,如果把所有的因素都考虑进去,如果有一条右臂和一条左腿,或者一条左臂和一条右腿,情况可能会更糟,因为,肯定地,认真想想吧,这样的组合,会使身体更不均匀。当然,如果他的一只好手和一条好腿是一左一右,这男孩就能拄着拐杖走路,没受伤的那条胳膊可以抓住拐杖,顶替那条坏腿。*终,被治愈之后,这一切还得取决于这个男孩究竟能用上什么样的工具,是轮椅、拐杖,或者仅仅是他的那一条单腿?因此,他是否走运,在这个时候说起来,仍然为时过早。 医生继续切着,不是快速而有效的切割,而是一种快慢不一的拉锯动作。即使菜刀已经开始在骨头上磨,发出刺耳难听的声音,医生脸上依然毫无表情,仿佛那双注视着他正在切割的部位的眼睛和正在切割的手分别长在两个不同的人身上。迪内希不明白,医生怎么可以日复一日这样下去。大家都知道,前线向东部转移时,医生自己决意留在这个区域帮助那些被围困在里面的人,而不是转移到由政府控制的安全地区。由于一家接一家医院被炸毁,他从一家医院转到另一家医院。当他*后一直工作着的战地分院在前一星期也被炸毁之后,他和分院的一部分医务人员决定将附近废弃的学校作为临时诊所,希望它不会太显眼,可以让受伤的平民在一个安全的地方接受治疗。他们按照工厂装配线的方式管理这个诊所:志愿者先把受伤的人送到要动手术的地方,护士在那里清洗伤口,为每个人做好手术准备,然后医生来做手术,做完一个手术后马上接着做下一个,留下护士去缝合和包扎伤口。如果伤者是个孩子,医生则坚持每件事从头到尾都亲力亲为,自己动手。然后伤者被转移到诊所前面的地方,由亲属陪同。护士会经常来检查伤者的情况,除了护士同意自行离开的那些,剩下的便是要死在那儿,再由志愿者抬走埋掉。每一天,从早到晚,医生给一个病人做完手术后,接着给另一个病人做,他做手术时面无表情、毫不疲倦,几乎从不休息,每天只在两次吃饭的时候才停下来,每天晚上尽可能睡上几小时。迪内希知道,医生是个了不起的人物,怎样夸他都不为过,但是,现在看着医生的脸,他根本不知道究竟是什么让医生可以一直这样干下去,也不知道医生的内心究竟还有没有任何情感。 菜刀切过肉带着湿湿的感觉的声音,变成了菜刀的缺口刮在防水帆布上的声音,终于不用再切割了。孩子的脑袋靠在迪内希的膝上,又一次失去知觉。医生抬起胳膊剩下的部分,只是正好稍过手肘。医生用一块布吸着还在淌的血,用另一块在沸水里煮过后在碘酒里浸过的布擦拭伤口,小心翼翼地用多余的薄薄的皮肤把伤口缝合起来,然后用*后一条绷带把伤口整齐地包扎好。做完这一切之后,医生把孩子抱在怀里,和护士一起走了,他们想找个安静的地方让孩子好好休息。处理其他事的任务落在迪内希身上,他坐在那里盯着那只血淋淋的小手和前臂,茫然不知所措。当然,营地周围还有很多其他赤裸的躯体部位,手指、脚趾、手肘、大腿,等等。实在太多了,如果他把割下来的手臂放在灌木丛下或随便放在哪棵树边,也没人会说些什么。但是,那些都是无主的躯体部位,而这条手臂却有个主人,因此他觉得必须妥善处置。或许他可以把它埋掉,也可以把它烧掉,但他却不敢去碰它。他并不是怕血,因为他的纱笼早就被孩子的血浸透了,双手也鲜血淋淋。他怕,是因为他不想在手指间感受刚刚被切割下来的肉的柔软,感受这条刚才还是鲜活的手臂的温暖。他宁愿等到这条手臂血干肉硬,更像是捡起一根木棍或一根小树枝那样捡起割断了的手臂。也许并不很像那种感觉,但其实就是那种感觉。他正在考虑这个问题时,一个脚踝很细、脚背又长又宽的姑娘朝着他坐的地方走了过来。姑娘双手紧紧抱胸,手指捏着上衣的两侧。姑娘正是那个男孩的姐姐,男孩唯一在世的亲人。在手术期间她不得不在诊所外面等着,现在她从外面走了过来。她一句话都不说,甚至连看都不看迪内希一眼。虽然她眼睛都哭肿了,眼眶还是湿的,但现在已经不再哭了。她跪在血淋淋的防水帆布前,摊开一片撕下来的纱丽布片,铺在弟弟刚才躺着的地方。她小心翼翼地捡起那条前臂,留神不让手从前臂上掉下来,也不让手指从手上掉下来。她细心地把它们放在纱丽上的一角,开始轻轻地包裹那些肌肉,她虔诚地把布卷了几卷,似乎包在里面的是一件柔软的黄金首饰或是一件必须在漫长的旅途中携带的易腐的东西。她把它们包得结结实实的,让人看不出里面包着的是什么,只看见一团纱丽布,然后才缓缓地站起身,把布团抱在胸前,一声不吭地转身走开了。此时,正午已过,天空阴沉,四周寂然。 天色已近拂晓,天空阴沉,寂无人息。迪内希把身子的重心放在腿上,站了起来。他默默站了一会儿,直到刚站起来时那种头晕目眩的感觉消失之后,眼睛才看着眼前的地面,开始从诊所向东走去。前天晚上下了一点雨,防水帆布之间的赭色泥土已经被雨水染成褐红色,粘上了滑溜溜的红色黏液。为了不踩上泥浆或者四散在地上的手脚,迪内希花了很长时间大步跨过尸体,每走一步都要先把前脚踩下去,再把后脚从地面上抬起来。要离开这里,他心里感到有点难受,但是,紧急任务或多或少已经完成了,至少暂时已经没有太多的事要做了。自从炮击开始以来,他一整天都在诊所周围忙碌,耳朵里的每一个空间都充塞着受伤的人的哭泣和哀号的声音,现在,他想要的只是一个安安静静的地方,可以坐下来休息一会儿,静下心来考虑一下他早上早些时候有人向他提亲的事。当时,他正要去诊所的北边挖一个坟墓,一个高个子、稍微有点驼背的男人抓住他的手,那人自称索马桑达拉姆,匆匆忙忙把他拉到一个角落。他记得曾在某个地方,却又想不出究竟是在什么地方见过这个人。迪内希挖墓时铲子缓慢轻松的节奏突然被打断,昏头昏脑地只想弄清究竟出了什么事。那人告诉迪内希,前一天看到他在诊所干活,可以看得出他是个好小伙,显然受过一些教育,具有责任心,而且年龄合适。那人的儿子两周前被炸死了,现在女儿甘加是他唯一的孩子,也是个好姑娘。甘加漂亮、聪明、有责任心,*重要的是,她是个好姑娘。那人眼睛发黄、头发蓬乱,憔悴的脸和脖子灰乎乎的、邋遢不堪。他在说这些话时眼睛盯着迪内希,说完后目光低垂,看着地面。他说,实际上他并不想把女儿嫁出去,只想让她平平安安留在自己身边,因为现在他的亲人一个个死了,如果再失去女儿,他再也没法活下去。直到前一天,他还从来没有考虑过把女儿嫁出去的事,但当他在诊所看到迪内希时,他就知道这是自己的责任,这是他必须为女儿做的一件事。说这话时他用脏兮兮的拇指抹掉脸上的一滴眼泪。他是个老头,很快就要死了,他得在死之前给女儿找个可以托付终身的人。他并不在乎他们的命相会不会相克,不在乎日期和时间是不是吉利,因为很明显,根本不可能一直遵循所有的风俗习惯。迪内希受过一些教育,是个善良而负责任的小伙子,这才是*重要的。他说这话时又抬起眼睛看着迪内希。营地里有个艾耶可以主持婚礼仪式,如果迪内希同意,艾耶就可以马上让他们结婚。他说这话时又抬头看着迪内希。 一开始迪内希只是茫然地看着索马桑达拉姆先生,不知道该怎么回应。他不太确定自己有没有听明白对方所说的那些话,也确实没有时间去考虑,因为他要尽快挖好那个坑,才能为今天早上在炮击中被炸伤还待在诊所的人腾出空间。索马桑达拉姆先生看出他的犹豫,就接着说,这事并不急,因为这是一件大事,迪内希得花点时间考虑一下再做决定。的确,艾耶在前一天受伤了,但到目前为止他的情况还算稳定,只要迪内希在午后答应这件事,艾耶没理由说因为身体不舒服而不能主持婚礼。迪内希又沉默了一会儿,然后表示他明白了。索马桑达拉姆先生离开后的一段时间,迪内希一直在原地站着不动。过一会儿他转身走回到墓地继续挖坑。他把铲子插进土里,把全身微不足道的重量压在铲子的手把上,铲出挖松的土,想要恢复原来的铲土节奏。当然,在某种程度上,他不应该对所发生的事感到吃惊,因为十分明显,索马桑达拉姆先生想把女儿嫁出去,如果不是嫁给他,也会嫁给任何一个可以找得到的适婚年龄的男人。在过去的两年中,当父母的都一直想方设法让他们的孩子娶妻嫁人,尤其是想把女儿嫁出去,父母希望孩子娶妻嫁人后就不会被抓去当兵参加猛虎组织。在这一点上,已娶亲的人和还没娶亲的人一样都有可能被抓去参加战斗—这是事实,但即便如此,许多人仍然拼命想把女儿嫁出去,他们认为,如果女儿*终落入政府军的手中,已婚的女孩比较不会受到玷污,更有可能是被当兵的抓去换取其他的战利品。因此,提亲的理由很简单,然而,这对迪内希来说意味着什么,他要怎样回复,他觉得这倒是一件难事。他觉得也许应该尽早盘算,还在挖坑时便集中精力考虑这个问题,但也许因为他要面对的工作使他过于分心,或是他还不知道要怎样处理这件事,又或是在某种程度上晚点处理这件事会让他更高兴,所以他带着听之任之的态度把墓坑挖好了。他一挖好墓坑,就有人要他从诊所把尸体搬到墓坑里,然后帮忙把伤员从营地送到诊所。在一片混乱和尖叫声中,他完全不再考虑提亲的事了。现在他已经干完了活,发现自己*初的糊里糊涂的感觉被一种安静的但令他无比吃惊的感觉所取代。他觉得好像一直在重重迷雾中走动,做着需要他做的事,不再留意外部世界,不让外部世界的事对他产生任何影响,因此,他被老人的提亲吓了一大跳,不得不从这种不知道历经了多少个月的状态中突然醒悟过来。现在,当他不很确定地穿过营地时,他**次意识到了自己的处境,敏感地感知到他周围有那么多人,也感受到他自身的存在。 人们就在那儿,越来越多,数以万计的人在几个星期内涌进来。其中一些是附近村庄的人,他们*近失去了家园。但是,其中的大多数人是来自北部、南部和西部村庄的难民,他们很早就流离失所,这样流徙几个月了,而有些人和迪内希一样,已经这样将近一年了。他们每次在某个地方安营扎寨,都希望这是猛虎组织*后一次击退政府军,然而每一次他们都被不断推进的炮击逼走,不得不再次收拾行装,朝着更往东的方向移动。他们就这样走走停停,穿越北部省份的广袤地带,被炮火驱赶着,被包围在东北地区越缩越小的包围圈内,直到听说还有一个仍在救死扶伤的医院分院和这个营地,猛虎组织的人向他们保证,这个地方很安全,政府军永远攻不下它,所以他们开始向这个地方聚集。*终,人们充满绝望地来到营地,每天都有越来越多的人涌来,在医院周围搭起帐篷,就像围绕着一座小小的黄金神龛建造一座巨大的庙宇。两个星期之前,**批炮弹开始落到营地上,一个星期之前炮弹开始落到医院,从那以后炮击越来越严重,炮击的时间也越来越长。在人口稠密的地区,每一阵炮击之后都会留下几十个被烧焦了的小地块,然而这些小地块只会空置一阵,其中多数,马上就会有新来的人在上面住下。营地的每一个地方都遭受过炮击,即使是充当临时诊所的学校的房子也遭到了袭击,虽然被炸的范围不大。在过去几天里,住在那个地方的人可能有七分之一或八分之一被炸死了。人们一直在传说,在今后几天内政府军将对这个地区发起*后进攻,说分院很快就会关闭,说甚至连医生和手下的医护人员也正在计划放弃诊所,要搬到更东的地方。听到这些消息后,有些人已经开始在收拾行李准备离开。虽然前线的战斗打得非常激烈,要穿过前线根本难以有生还的机会,但仍然有人想要穿过政府军的阵地,希望能够被收留。如果猛虎组织看到有人逃跑,他们就会开枪。即使那些人逃到了另一边,跑到政府一边,谁知道政府军的士兵会怎样对待他们。大多数人打算朝更东的方向移动,靠近海岸,远离前线,尽管那些想留在这里的人一直说那里的炮击情况可能同样糟糕。他们说,仅仅是出于习惯而再往东跑并没有意义,现在只剩下巴掌那么大的一块地盘,不到两公里就到海边了,再也没地方可跑了。一个星期前开始流传一件事,说一群二十五到三十来岁的人乘着一条废弃的渔船出海,希望能想办法去印度。两天后那条船又被冲回岸边,里面有几具大人和孩子的尸体,浑身被子弹打烂,尸体苍白发蓝,全身肿胀。因此他们认为,*好的选择就是留在营地,直到战斗结束。他们争论说,炮弹落下的地方都会炸开一个洞,可以把那些弹坑当掩体,希望能够毫发无损地活到战斗结束。 情况会不会像所说的那样,迪内希当然有点怀疑。他没有确凿的证据证明自己宁愿去死,但是,也许正是因为在这种情况下,人们更容易相信某件事,而不是抱着不确定的看法,所以他觉得自己倾向于前一种可能性。战斗并没有减弱的迹象,他只是觉得,如果他没有在炮击中被炸死,就会被抓去当兵,在战斗中被打死,这不过是早晚的事。如果真是这样,如果他的人生实际上只剩下几天或几星期的时间,如果幸运的话,*多一个月,他在决定该做什么时,首先要考虑的就应是必须尽可能利用剩余的时间。在这种情况下,也许结婚是有道理的。对他来说,把自己剩下来的时间用来和另一个人相伴相亲,这倒也很不错。尽管在过去一年中的大部分时间里,他的四周有过无数的人,他却不记得,究竟是在什么时候,他*后一次真的觉得自己和某个人有关系。他甚至不记得和另一个人在一起时是什么样的感觉,不记得只是单纯地和别人待在一起是什么样的感觉。如果可以和某个人一起过日子,也许是值得做的事。死亡*终不也意味着与其他人的分离,与人类的步态、手势、噪音和凝视的汪洋大海分离吗?不也意味着放弃多年来一直想要的与其他人联系的可能性吗?除非,是另一方面,死亡意味着首先与自己分离,与构成一个人生命的所有隐秘的个人细节分离。如果是这样的话,他一定要尽量独自生活,把剩下的时间用来记住自己手脚的形状、头发的发质、指甲和牙齿的样子,*后一次感受自己呼吸的声音、胸口一张一缩的感觉。当然,他并不会真正知道死亡的意义,这是一个他无法清晰思考的问题。这可能完全取决于生活的意义,尽管他已经活过了一段时间,但他还是无法记得,生活究竟意味着与其他人在一起,还是首先意味着自己与自己独处。 迪内希注意到脚下的地面已经不再移动。他显然已经停了脚步,虽然他自己并不知道他一动不动地在那站了多长时间。在这片尘土飞扬的贫瘠地区,他可以看到,现在自己已经离营地的东北端很近,离诊所很远了。在他周围以及稍远的地方,覆盖着厚厚一层尘土的灌木丛和稀疏发蔫的树木包围着几顶白色帐篷,这是营地里*近刚冒出来的新帐篷,用不到四英尺高的木棍支撑起来。帐篷四周到处扔着东西,各种包裹箱囊、锅碗瓢盆、自行车。在这些东西中间,有三四个人或躺或蹲在地上,有些人在睡觉,另一些人只是在等待着,迪内希看不到其中有什么人在说话。他走过一个女人身边,那女人自己一个人坐着,强迫自己从地上一把接着一把抓起沙子塞进嘴里,她并没有咀嚼,因为没法嚼沙子,但是她把沙子和唾液混合在一起,就这么吞咽下肚。迪内希走向一棵细细高高、叶芽皆无的树。他疲惫不堪地靠着树干坐下,后背舒舒服服地贴在树皮上,舒展双腿,终于可以让因挖墓坑而疲惫不堪的大腿肌肉放松一下了。他的身子往前倾,双手捧着脸。那天晚上他根本没有睡觉,几乎整整一星期都没睡过。他的后脑勺深处在抽搐,眼睑沉重,好像铅块就聚积在他的眼皮底下,一直向外延伸,眼皮很快就会变成半透明。他闭上眼睛,用大拇指重重地按摩眼皮,听到了血液在皮肤下密集的、纤细的血管里缓缓流过的声音,接着,他重重地拍打着疲惫的双眼。他并不是没有睡觉,只是,不管他有多累,多么拼命想睡,他总是睡不了很长时间或完全入眠。他总是睡得很轻很浅,很容易醒过来。也许这与很难在一个陌生的地方睡得好有关系,比如坐在没坐过的公共汽车上或乘火车的时候总是会有点担心,担心如果打个瞌睡就会出现麻烦,不是背包可能被偷就是可能会坐过站。迪内希已经在营地待了将近三个星期了,即使没有一种家的感觉,但再怎样都不是对这里完全陌生的人了,他在诊所东北方向的丛林里给自己留出的小空间安静而舒适,只要他愿意,他就可以随时像待在自己的房间那样安安全全地休息。每天晚上他都会去那里躺下,但是,只要他闭上眼睛开始向睡梦中漂去,当他的意识在梦的方向上轻轻地来回摆动,他都会感到一种犹豫不决或一种预感突然在自己的体内生长。就好像在睡着的时候会把自己暴露在某种危险之中,只有保持清醒才能避开危险,就像在完全丧失意识时地面会在他的身下消失,他会背朝后陷入黑暗的深渊,面对一个他不想面对的冲击。 在炮击之前,在地球开始震动之前的*柔弱的时刻,总是有一声来自远方的轻言细语,就像空气高速地从一根细管中飞驰而过,一声呜呜的声音,隐隐约约地变成了一声口哨。这种口哨声持续了一段时间,然后,不管你站在哪里,都会有一种令人战栗的振动,脚下的大地颤抖着,接着是一阵热气扑到皮肤上,*后是震耳欲聋的爆炸声。那是震耳欲聋的爆炸,炮弹一颗紧接一颗炸响,声音太大了,**颗炮弹炸响后,接下来落地的炮弹的爆炸声便再也听不见了。它们留给人们的感觉,只是声音的普遍缺失,就像音域中的一系列空洞或真空,大得甚至连思维的声音都听不到了。世界静默无声,就像一场无声电影,因此,轰炸往往给迪内希带来一种平静之感。他不会霍地一下子跳起来,也不会急急忙忙跑到掩体里躲起来,而是先静静地站着,深深吸一口气,惊讶地环顾四周,甚至还有点迷茫,仿佛在炮击之前引导他在安静的世界中行动的那根线突然间绷断了。他会先尽量集中注意力,然后才开始慢慢地平静地走着,并不是走向营地四周挖出来的掩体,而是走向把营地东北边界与海岸隔开的丛林地带。有一天他在附近闲逛,发现了一条小木船,有人把船拖到陆地上,掀翻过去。船主也许是觉得,把船拖上陆地比放在海滩上更安全。苔藓已开始蔓延到油漆表面,但是,用油漆写着的船名“沙霍萨拉号”仍然依稀可见,在靠近船头的地方颠倒过来。船舷朝上,前后弯向船头和船尾,他发现可以侧着身子摸进船的中间部分,进入它的隐秘之处,那里黑乎乎的,十分凉爽,没人打扰。空气中有点霉味,但船很长,里面有伸展的空间,甚至可以躺下睡觉,尽管出于某种原因,迪内希在炮弹落下时无法平平贴贴地躺在那里。恰恰相反,他直坐起来,身子往前躬,以免脑袋碰到低低的舱板,两条腿在面前曲着,双臂搂着膝盖。他会坐在那里,感觉有如过了几个小时,眼睛一直盯着地面。每次新的爆炸声传来时,木头嘎吱嘎吱响着,阵阵热风扑面而来,然后从船与地面之间的空隙中消退出去,这一切使他的身体放松,而不是收缩起来,这样他就能感觉到自己的身子随着地面的震动而颤抖。在这种时候,他总是奇怪地感觉似乎灵与肉分离,仿佛自己在体外观察自己,看着自己两只手紧紧握在一起,看着自己的手指不由自主地缠绕在一起。他被动地听着自己胸部一张一缩的声音,空气从自己的嘴里一进一出,在炮击已经停止很久之后,他仍然这样待着,吸气,呼气。 并不是每个人都能这么自然地反应,迪内希一开始也不是这样。他母亲还活着的时候,他也不太愿意屈从于周围所发生的一切。刚开始时,在炮击还没有猛烈到所有人都不得不停住脚步时,他和普通人一样,也在地上滚爬、大喊、尖叫,拼命想找到自己的亲朋好友。营地里的人齐心协力,利用附近建筑物的木板和砖块,想方设法建造了数百个掩体以在炮击时藏身,其中一些深达六英尺,但大多数只有四英尺深,大小刚好可以让八九个人,至多十个人蹲着,身体紧紧地蜷缩在一起。掩体的开口处放着椰子树和扇叶树头榈的叶子,运气好的人还会有波纹钢板。如果要伏身躲起来,他们会爬到掩体下去,把这些树叶盖在头上。如果炮弹落在附近,掩体并不能提供什么保护。到目前为止,*严重的伤害来自弹片,而这些掩体确确实实有助于躲避弹片。更重要的是,这些掩体能给躲在里面的人一种安慰,他们紧贴着掩体的四面墙,脚下是地面,头上是掩体顶,就像鸵鸟一样,在非常危险的时候选择的不是逃跑,而是把头缩到沙土里埋起来,却不管身体有多少暴露在外面。他们脚下的地面随着每一次爆炸的力量回荡,泥土从土墙上一点点碎裂往下掉,他们坐在这些黑乎乎的掩体里,身体紧缩,一动不动,脑子里的各种想法就像气体的粒子在加热的容器里飞驰,估算着每一颗落下来的炮弹离他们所在的位置究竟有多远,以各种方式推测接下来的炮弹会落在什么地方,如果估计错误,他们会感到宽慰,在*狭小的空间里,与紧紧挤压着自己的其他人一起,在紧张或轻松、气促或气缓的呼吸中修正预测模式。 ......

作者简介

作者 阿努克.阿鲁德普拉加桑(Anuk Arudpragasam),斯里兰卡青年作家,泰米尔族,18岁赴美国求学,目前在哥伦比亚大学攻读哲学博士学位。2016年,在美国出版**部英文长篇小说《简短的婚姻故事》。 译者 吴亚敏,北京第二外国语学院文学学士,厦门大学历史学硕士。主要译著有《汉字史话》《人虎》《萨申卡》《床的人类史》《格尔尼卡》等。

-

姑妈的宝刀

¥9.0¥30.0 -

八仙得道传

¥12.0¥40.0 -

捕梦网

¥15.8¥45.0 -

悉达多

¥16.0¥28.0 -

企鹅经典:城堡 变形记

¥23.2¥49.0 -

企鹅经典:月亮与六便士

¥17.7¥39.0 -

正义与微笑

¥24.2¥55.0 -

荒原狼

¥17.1¥39.8 -

鼠疫

¥13.2¥38.8 -

小小小小的火

¥14.0¥52.0 -

三叶虫与其他故事(八品)

¥20.3¥52.0 -

一千一秒物语

¥44.2¥69.0 -

龙楼镇

¥31.3¥52.0 -

去吧.摩西-企鹅经典

¥16.4¥39.0 -

偶发空缺

¥26.4¥57.0 -

生死场

¥7.6¥36.0 -

第六病室:契诃夫短篇小说集

¥14.7¥46.0 -

一力文库037-傲慢与偏见

¥10.1¥33.8 -

浮世绘女儿(八品)

¥22.6¥58.0 -

窄门

¥14.6¥28.0