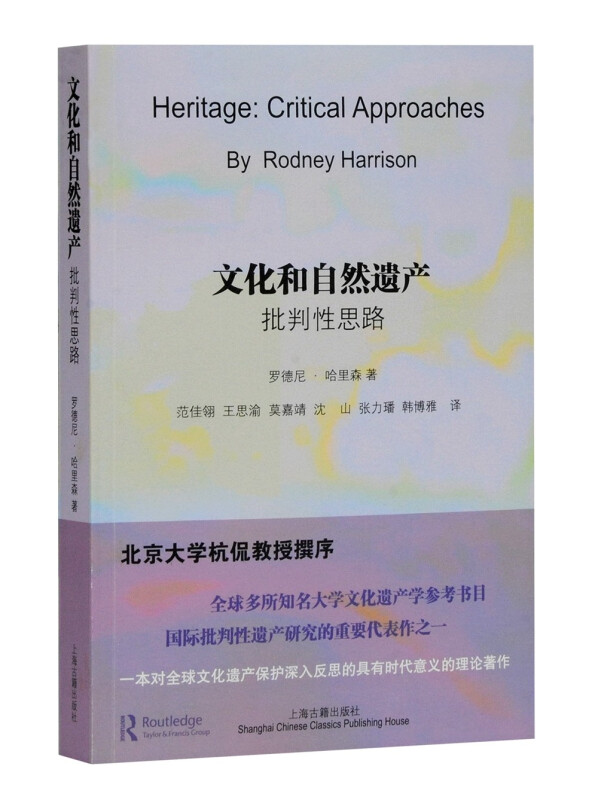

包邮文化和自然遗产:批判性思路

- ISBN:9787532598151

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:其他

- 页数:352

- 出版时间:2021-05-01

- 条形码:9787532598151 ; 978-7-5325-9815-1

本书特色

适读人群 :历史考古爱好者一种社会变革必然有与其相适应的社会思潮。全球化时代带来对遗产保护的观念巨变,而对遗产的保护并不是为了回到古代,而是为了未来的文明发展。本书围绕全球性的遗产现象和产业,特别是关注在21世纪前后遗产全球化所带来的各种巨大变化,对当代主流的遗产观念和实践进行了深刻反思和批判,重新审视自然与文化、物质与非物质、官方与非官方遗产的关系,提出了更具包容性和对话性的遗产模式。本书不仅关系到遗产学、考古学、人类学等领域,更揭示着遗产对于当代世界的深刻意义,与我们这个时代紧迫的社会、经济、政治和环境诸议题紧密相连。 罗德尼˙哈里森先生提出“遗产无处不在”的概念,引发了全球诸多博物馆、世界遗产、城市发展、文化和历史关注者的回应和推荐。他注重于观察文化遗产与我们的政治、社会、文化和未来的关系,启发了我们对于当今社会结构和文化的深远思考。这是一本极具代表性的文化遗产研究的理论著作,此书已列入世界多个著名大学的教学参考书,影响持续十几年,是研究世界遗产,研究文化与遗产关系的不容遗漏的力作。

内容简介

文化遗产方面的教科书《Heritage: critical approaches》,是文化遗产和考古学的一门入门书,这是一本关于整个文化遗产学的理论进行深入反思的,具有时代意义的理论著作,也对未来的包括考古学、博物馆学、文化创意、文物等领域有着重要影响的参考书。

目录

节选

对称性考古学 在现在创造过去的过程是一种冥想。正如考古学家迈克尔˙尚克斯(Micheal Shanks)指出的: 致力于研究什么从过去遗留下来的创造过程是一种关于变形、关于把遗存变成其他什么东西的转译和冥想。考古遗址及其发现变成了文本或图像、目录,重新组合成为博物馆展览,修订成为综合教科书或电视节目中的故事,再处理成关于考古项目的讲座中的修辞。与考古学相同,遗产也是一个创造过程,在这个过程中个体物品可能经过一系列变形,人为改变他们的功能和能动性,但可能并不必然改变物品本身的组织构造。要将物品、建筑和场所的组织构造保存在不变化的、“真实的”状态这一需求,是官方遗产*普遍的一个特点。考古学,就像上面提到的其他历史科学,被紧密地卷入这个过程。想想一个历史物品,比如在博物馆里的一个老的留声机。它与人类的关系已经被改变,通过它的展示模式,以及通过它从一个功能性的“工具”变成了展品,从居室转移到了博物馆展柜,虽然物品本身的组织构造并没有改变。所以遗产与考古学一样,在当代世界创造过去的过程中变成了一种冥想的形式,变成了一项突出并调解事物的终结的独特的物质、艺术实践。颇有争议的是,大部分保存工作对遗产本身的物质性具有影响(因此改变遗产),例如清洗、化学和物理的保护过程、古迹重建、保护区的生物多样性管理等等。鉴于此,这种“工作”被准确地定义为是与物质互动的“缺失”,是“阻止”衰变,这一点值得进一步探讨。 游客凝视 厄里类比米歇尔˙福柯(Michel Foucault)的“凝视”(the gaze)的概念提出了“游客凝视”(tourist gaze)的理念。游客凝视是一种看待一个地方或与之产生联系的方法,它将这些地方与“真实世界”隔离开,并且强调游客体验的异域情调。游客凝视由有关这些地方的符号和标记的集合所引导,这些地方此前被旅游产业的媒体描述为令人愉悦的。照片、电影、书籍和杂志允许旅游和休闲的形象不断地被生产和再生产。游客凝视的发展历史表明,它是在特殊的历史环境下形成的,尤其是与20世纪后半段个人旅游的指数性增涨相关。 厄里的兴趣点在于对帮助“创造”了遗产地和博物馆的消费者的力量做出了解释。他认为消费者在选择遗产什么“有用”、什么“没用”上扮演着主导角色。并不可能随处便建立一家博物馆,消费者对真实性及其他决定他们选择的事物感兴趣,而且他们并非盲目地被国家自上而下“创造”的遗产所引导。 全球化 主要的、主流的遗产版本应该修正其自我概念,并将边缘重新写入中心,外围写入内圈。这与其说是一个关于“我们”的表征性问题,不如更准确地说是跨越了世纪的“他们”的历史问题,并由此总是对照了“我们”的表征问题,这一点反之亦然。从16世纪开始,非洲人才存在于英国;17世纪,亚洲人才存在于英国;中国人、犹太人和爱尔兰人则从19世纪才开始存在。他们长期以来对成为他们自己遗产空间的主体保持诉求,同时也要求将这样 “孤岛式的故事”纳入到更加“全球性”版本的一部分。跨越那些伟大的城市与港口,在财富的制造当中,在建造宏伟的房屋当中,跨越家族谱系,跨越作为帝国企业附属品的世界财富的掠夺和展示,跨越被塑造的英雄背后的历史,在私人日记的秘密当中,甚至在像两次世界大战这样“英国风格”的宏大叙事的中心里,都跌落着没有写入文稿的被遗忘的“他者”的阴影。 遗产被谁管理 史密斯认为遗产的官方表征(official representation)具有很多特点,并由此拒绝了普通公众在遗产领域中扮演一定角色,并且它的官僚化和职业化已经催生了一个产业,在该产业中遗产被视作一种外行只能被动参与的对象。尽管他们可能在历史故居或博物馆里观看遗产,但是关于由什么(也许同等重要的是:不由什么)构成遗产的决定却是由“专家”所作的,因此从专家们的遗产选择标准中产生的表征是将少数群体、工薪阶层以及次级群体排除在外的。她认为遗产的官方话语集中在美学意义上的赏心悦目或纪念碑性的事物之上,因此很大程度上是物质实物和场所,而并非人与物之间无形的联系或实践。她认为控制遗产的文件和宪章派生出专门作为专家的职业,并因此成为过去的合法代言人。他们作为遗产的“阐释者”,倾向于提升精英社会阶层的体验和价值以及推广一种理念,即遗产被物品和地点所“绑定”和包含,如此才能被描述,从而才可以被管理。 国家归属感 因此民族主义者的论述总处于无限的变动感和进取感中,这就反过来要求创造出那种现代性、进步的、线性的叙事体系,它应能囊括入日常生活的多样性和异质性。这些叙事体系与文化、地域、忠顺观念将长期延续的观念相结合,构建起直接针对于当代的权利关系,因为与此同时它们确立了能够保障这种权威合法的规则和传统。 传统意义上讲,在过去,国家建立的观念基础在于公民抱持着共同的文化信念,而遗产就是建立这些信念的基础,权力和权威的结构可以巩固这些信念。通过这种方式,国家将共同的信念与种族的起源紧密结合起来。 遗产及其参与国家产生的另一个重要方面在于起源神话的构建。这不仅建立了当下不同社会中政治和社会权力体系的运行规则,而且也构建起权力运行所倚仗的阶级、性别和民族(或种族)间行为上和体系性的不平等。用斯图亚特˙霍尔(Stuart Hall)的话来说,遗产是一种“话语实践”,能够创造一种国家归属感。 权威话题体系的建立 我们应该将遗产看作一种话语实践。这是一种国家逐渐为其自身构建出集体性社会记忆的方式。正如将生活中的随机事件和偶然转折点“编故事”一样连缀成单一的、条理连贯的叙事故事,个人和家庭通过这种方式来构建起部分的自身认同(identities)。所以国家同样选择性地连缀起拣选后的历史高潮片段和值得铭记重大成就,建立起一套“国家故事”(national story)以建立身份认同……就像个人记忆一样,社会记忆也被高度拣选,随机和偶发事件被强加上具肯定意味的起因、经过和结果,并将其着重强调加以展示。同样的,社会记忆会将许多历史片段省略、噤声、否认、忘却、甚至删去,而这些片段如果从其他历史视角加以解读,会成为另一个完全不同的故事开端。这一选择性的“典范化”(Canonisation)过程,赋予这种拣选传统以权威性以及物质和制度上的双重确凿性,因此想要再对其进行改变或修正是极其困难的。而那些负责保证“拣选传统”有效的机构制度,也极大促进了它们自以为是“真理”(truth)的构建。 文化的观念 鲍曼认为文化理念的发展可以分为三个宽泛的阶段。**阶段与启蒙计划(Enlightenment project)有关,它在观念上发生了变革,认为知识阶层可以对公众就一系列普世的价值进行教育和传播。第二阶段中民族国家企图逐渐控制这一过程,以实现教育和统治其公民,营造“想象的共同体”。对于这一阶段,鲍曼认为正如Pierre Bourdieu在《区隔》一书中分析并证实的那样:文化承担了建立民族国家的角色;并且建立了一套原则,阶级间据此自我定义以区别于彼此,民族国家的定义也是同理。*后是晚期(“流动”)现代阶段,鲍曼指出,文化已经不再是一种关乎统治的规范性原则,它的存在主要是为了诱导和驱动消费。他认为资本、技术、劳动力和合作的全球化,以及与之相伴的大规模移民,还有晚现代化阶段繁密的人口、信息流动,已经使得民族国家维持边界(border)不容侵犯的能力被极大程度地削弱,以至于文化再也不能对构建国家的力量起任何作用了。在鲍曼看来,取而代之的是文化已经被割让给经济市场,并只为了刺激消费而存在,其中遗产已成为一个重要的商业增长领域。因此,对每个个人而言,想要在集体认同感的感召下,对其进行意识形态和文化上的动员,就被降维到社群层面,也就是说只有当社群感受到威胁时,它才会重新发挥作用。

作者简介

罗德尼˙哈里森(Rodney Harrison)教授,伦敦大学学院考古研究院(IoA, UCL)文化遗产学教授、英国艺术与人文研究委员会遗产领域首席研究员,担任由英国艺术与人文研究委员会资助的“遗产未来”研究项目首席调研员、伦敦大学“遗产未来”研究实验室主任。主持有“欧洲遗产未来的理论:遗产的故事”等项目。他还是《当代考古学杂志》的创始编辑和现任主编,曾任批判遗产研究学会创始执行委员会成员。已出版著述或合著专著十余种。

-

历史的运用与滥用(八品)

¥23.6¥58.0 -

谈起古代,仕途就这回事

¥13.3¥29.8 -

安史之乱

¥26.8¥68.0 -

狄更斯英国简史

¥18.0¥42.0 -

熬通宵也要读完的大晋史

¥20.2¥48.0 -

两张图读懂两宋

¥11.0¥76.0 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥15.8¥29.8 -

正说明朝十六帝

¥23.4¥49.8 -

中国历史年表-(修订本)

¥8.8¥18.0 -

民国往事

¥10.7¥18.0 -

万历十五年

¥12.9¥26.0 -

帝国的失败:为什么要有美国(八品)

¥27.9¥69.0 -

埃及法老图坦卡蒙

¥26.2¥69.0 -

牛史

¥17.4¥48.0 -

三国史话

¥15.4¥42.0 -

西方历史的瞬间

¥14.5¥38.0 -

世界文明5000年:一幅包罗万象的世界文明索引图

¥23.8¥42.0 -

中国庭园记

¥14.2¥26.0 -

(精)近代中国人物论

¥25.2¥68.0 -

帝国失格:明清易代十六人

¥18.7¥59.0