- ISBN:9787549635054

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:24cm

- 页数:470页

- 出版时间:2021-06-01

- 条形码:9787549635054 ; 978-7-5496-3505-4

本书特色

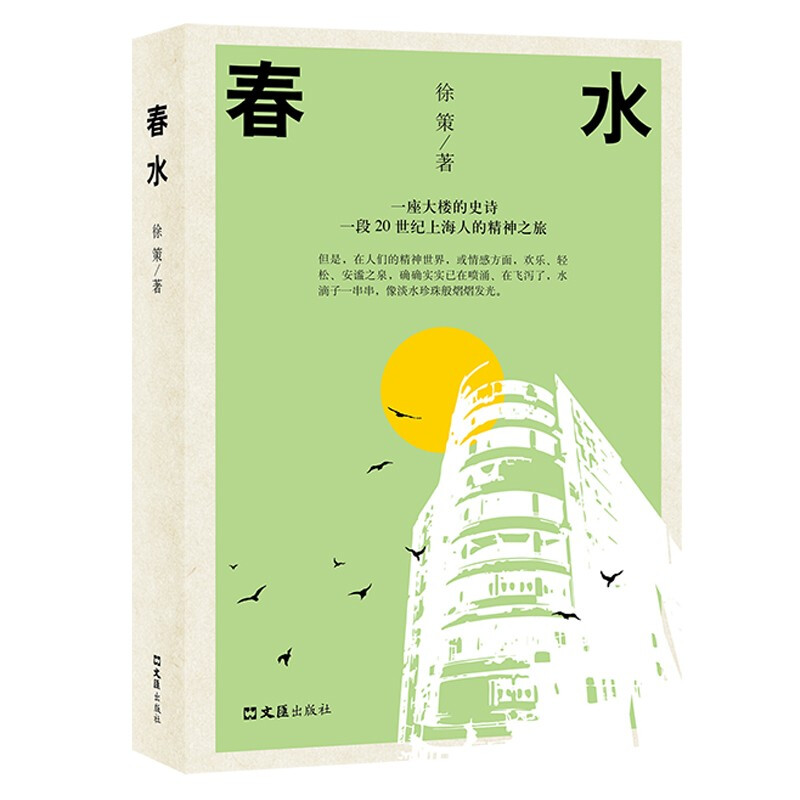

赵丽宏、杨扬、薛舒 热荐 20世纪上海的沧桑历史 这部小说对于上海的历史、风俗和人情,有细致入微的生动刻画。因其细致绵密,而显作品的真实深邃。读他的小说如观赏《清明上河图》这样的长卷,仔细放大来看,每一寸里面都有独特的细节。徐策力图通过一栋大楼的变迁,写出上海的沧桑历史,写出一个风云变幻的大时代,对于小说家,这是一个颇有难度的抱负,我认为他做到了。 ——赵丽宏(上海市作协副主席、作家) 我的**感受是针脚非常细腻,非常庞杂丰富,作者对上海一定是非常熟悉的。这部小说写得非常细腻,没有生活体验是不可能写出来的,别人一看就知道是上海小说的气质。 ——杨扬(上海市作协副主席、教授、评论家 ) 我特别喜欢这部小说给人的一种语境和意境。一栋大楼里面不管是落魄的富贵人家,还是一些偷生的贫穷人,他们都有着相似的窘迫、逆境还有幸福,都有一种想要脱离世俗向上走的积极态度,这是上海这座城市给人的特点。我觉得这部小说就是充满着这样的善意和积极的力量。 ——薛舒(上海市作协副主席、作家)

内容简介

门外, 暮地响起窸粒窣落的声音。开门一看, 有一大群人蹑手蹑圈走来, 老头老太居多, 他们个个绷紧着脸, 大气不敢喘。接着队伍朝二楼走廊的两边散开, 大家蹲下身子, 或坐在随手携带的小板凳上, 并纷纷用湿毛巾捂鼻……

目录

引子

上部

**章1. 防空洞

2. 泥砖

3. “ 棺材”

第二章1. 缝纫间

2. 出事了

第三章1. 太平间

2. 不速之客

3. 对弈

第四章1. 师徒

2. 国手之死

第五章1. 假山

2. 塌方

3. 叫天不应, 叫地不灵

第六章1. 陪护

2. 门里门外

3. 传呼电话

第七章1. 痊愈

2. 遇见

第八章1. 桥

2. 瑜荪

第九章1. 箱子间之争

2. 富阿婆斗法

第十章1. 窦婉芷

2. 煤气灶前

3. 老崔

第十一章1. 登门拜访

2. 英国老太

第十二章1. 劝导

2. 访病

3. 信

第十三章1. 晨昏之间

2. 电梯旁

第十四章1. 老屈

2. 女画家的房间

第十五章1. 田野

2. 给叔叔的信

第十六章1. 灼热之夏

第十七章1. 铁路

2. 绿皮车厢

第十八章1. 沸腾的墓场

2. 信徒曾翠玉

第十九章1. 灵歌

2. 苏州河之波

第二十章1. 过继

2. 靶子山

第二十一章 1. 礼拜六

2. 景萱

下部

**章1. 秉逊归来

2. 安东尼奥尼

第二章1. 桥头

2. 忧喜参半

第三章1. 夜未央

2. 北大荒

第四章1. 翻盘

2. 十月

第五章1. 大游行

2. 三姊妹

第六章1. 转折点

2. 一纸文书

第七章1. 过堂

2. 恨悠悠

第八章1. 死

2. 北方以北

第九章1. 加层

2.“ 流水席”

第十章1. 契阔

2. 尾声

跋

节选

跋 本来想把《我缘何要写河滨大楼?》一篇旧作附上的,它曾在市文联名刊《上海采风》上刊载,有了较大影响和传播面,还带来了一波大楼朋友。但考虑到文章篇幅有些长,几经转载于各类媒体,在此不赘述。不过,经过创作拙著漫长的煮字或访问,终于完成时,也的确有话要说,就再啰嗦几句。 为河滨大楼造像,前后断断续续已逾十载,苦乐均在其中。如今长卷的第三部即将杀青,掩卷而思,不禁慨然。伴我写作,夏有鸣蛙,秋有寒蝉,春有潇潇夜雨,冬有嚎猫。可笑晨鸟天不亮就叫,旁若无人。画眉百灵的鸣啭,布谷斑鸠的咕噜,或大声对谈,或独自陶醉。每天清晨五点钟,送奶工货运急刹车的嘎嘎声,乃至上楼至门外开箱锁、放奶杯的吱嘎声,十年悉如昨。 我想,拿生命中的近十年时间煮字写作,应该是值得的吧?伏案敲字,有时,为找不到*适合的文字、细节、切入点、叙事结构,甚至偶尔思路壅塞,为接不下去而苦恼;有时,也为下笔顺利、意念纷至沓来而欣欣然,可惜白天有事,立马打住,等待下一次再写。这种时候,往往就像谈恋爱时在等待下一次约会那样,满心的甘之如饴和充实。有时,为时下都喜欢碎片化阅读的大趋势而兴叹——纸质书没多少人愿意读。殊不知,煮字不易,出版更加烦难。其间,更有庚子春节前后,被大疫情困在家里,像置身于大海孤岛那样的惶恐、焦虑和孤独无援。无法忘记那种揪心与惴惴不安,心里一片荒芜。 时常,会有儿时夏夜听见蟋蟀叫按捺不住,天不亮要去捉蟋蟀的那种踊跃;时常,会羡慕地望着鸽子成群结伙振翮高翔。“是不是吃饱了撑的?它们在做什么呢?不愁吃、不愁用,何必飞得这么卖力?”但又想,也许它们不为什么,就是飞的一种简单欲望,或一种本能。也许,稍许还有些在异性鸽子面前表现或炫耀的意思。那有什么?不也很好吗?于是,感到莫大的安慰。因为毕竟做成了一件事。其间,还相继通过“喜马拉雅”音频,重温了世界名著《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《罪与罚》《卡拉马佐夫兄弟》《白痴》《傲慢与偏见》《红与黑》《呼啸山庄》《包法利夫人》《了不起的盖茨比》《洛丽塔》和《红楼梦》《金瓶梅》等,学海无涯,学无穷尽,大有裨益。睡觉前,一般用小小的Hi-Fi 蓝牙音响,听半小时西方古典音乐,舒缓一下绷紧的神经。QQ 音乐带来托斯卡尼尼等大师于二十世纪三四十年代指挥“贝九”,或其他音乐大师的交响乐、室内乐、歌剧序曲的现场声,伴有掌声或咳嗽声。某天,传来舒伯特的“未完成交响乐”,顿时莫名窃喜,心想总算把这个长卷给完成了,老天待我不薄。 毕竟,在这个多卷本的长篇小说里,有许多人物、许多挣扎、许多欢愉和泪水、许多肌理与细节。在时代的投影下,大楼这个多棱镜,折射出大千世界、社会人生、芸芸众生无穷的聚散枯荣、哀愁喜乐,从而生动呈现出上海这座移民城市特有的生活轨迹和富含质感的原生状态,揭示从农耕社会融入都市社会,在现代契约经济社会的矛盾性、艰巨性和种种挫折阵痛,痛苦与迷惘,挣扎与奋进,既闪现人性的光芒,也挑战其弱点。第三部延续上部几个家庭主要人物的故事,将故事发生的时间锁定在1971 年至1988 年,并延伸或跨越至2000 年后。除了民国围棋国手、英国老太、骆老头等“老面孔”,同时,随着时间推移,又新添诸多大楼颇具代表性或标签式的人物,如:早年具有留洋背景的高知夏臻合、凌之轲等;素有“江南鲤鱼王”之称的女画家;**代领港人贝瑞康;沙逊账房先生老爹;由“摘帽右派”变为外贸高官的成荇农;信徒曾翠玉;钢琴家和她的英语教授父母;国内会计学泰斗楼教授;学者型的外交官茅之伟;以及四马路来的“雌老虎”富阿婆;原国民党文职少将和他的千金袁梦露等。另外,大楼里有一些人,则完成了从社会底层到人生赢家的超越。当来到1976 年 十月的阳光下,特别是三中全会拨乱反正,春回祖国大地、河滨大厦,呈现一派生机勃勃景象:恢复高考、平反落实政策、改革开放、“英语热”、“出国潮”等。而二十世纪八十年代,意气风发、锐意进取、蓬勃向上的精神风貌和生活特质,更是一抹炫目的亮色,让人眷恋不已。总之,许许多多的记忆。岁月会冲淡乃至带走一切,而如果把它们写进书里的话,或许有可能留存于世,幸莫大焉。 说到这个长卷,之前两部出版时,作者与媒体均称作“霓虹三部曲”。不过,随着故事的进展,上海五十年代中后期至七十年代中期,霓虹灯已凋落,乃至绝迹了;要有,也只是白炽灯泡连缀起来的轮廓线,没有色彩纷繁、蹿闪变化。走进“新时代”,岂止沪上,天南地北,遍地都夜色璀璨,已说不上所谓前“十里洋场”,灯光耀目,一枝独秀。这样,继续沿用“霓虹”就不行了。好在拙著第二部出版时叫《魔都》, 如果一定要叫三部曲,那就改为“魔都三部曲”吧,特此禀告。 *后,本书无论在前期采访,还是写作、出版中,都得到了方方面面的扶持,得到老师、同行、朋友、老邻居的鼎力支持帮助与鼓励。市文化发展基金会连续三次给予出版资助。市作协等单位举办了前两部长篇小说的研讨会,媒体大量报道。赵丽宏老师在拙著上一部出版时,发表了书评《一座大楼的史诗》,征得允许,用作本书的序言。还有,承蒙前两部拙著的出版者上海文艺出版社、上海文汇出版社和先后担任责编的谢锦女士、朱耀华先生赐教。此番,还拜托作家简平先生、朱慧君女士费心看了《春水》的原稿全文,予以指教。书中人物民国围棋国手缪镜吾、信徒曾翠玉的部分素材,分别来自与其原型有关的文字,包括亲历者朱伟先生写的特殊时期“围棋轶事”;信友小册子《我的失败,神的慈爱》。另外,在第三部写作中,多承河滨大楼老邻居、老朋友,还有老同学一路相助,分别读了约三分之一不等的原稿,给予指点。还有,给予宝贵、慷慨支持的前两部作品的热情读者们。在此,一并衷心感谢、鞠躬。 没这些支持给力,要完成这部长卷之作,是难以想象的。

作者简介

徐策,上海人。上海广播电视台一级编辑,上海市作家协会会员。曾先后担任《上海电视》《每周广播电视》等报刊执行副主编、主编。发表中短篇小说《冬夜》《有四棵树的秋景》《离婚》《9平方》等,出版多卷本长篇小说《上海霓虹》《魔都》。

-

姑妈的宝刀

¥9.9¥30.0 -

八仙得道传

¥12.0¥40.0 -

悉达多

¥10.6¥28.0 -

捕梦网

¥18.0¥45.0 -

企鹅经典:城堡 变形记

¥28.3¥49.0 -

生死场

¥8.1¥36.0 -

杀死一只知更鸟

¥39.8¥48.0 -

正义与微笑

¥27.5¥55.0 -

去吧.摩西-企鹅经典

¥20.3¥39.0 -

鼠疫

¥13.2¥38.8 -

窄门

¥17.6¥28.0 -

三叶虫与其他故事(八品)

¥24.6¥52.0 -

企鹅经典:月亮与六便士

¥21.7¥39.0 -

偶发空缺

¥17.1¥57.0 -

小小小小的火

¥14.0¥52.0 -

荒原狼

¥19.9¥39.8 -

生死疲劳

¥39.1¥69.9 -

一千一秒物语

¥44.2¥69.0 -

龙楼镇

¥33.8¥52.0 -

第六病室:契诃夫短篇小说集

¥17.8¥46.0