- ISBN:9787532782352

- 装帧:一般纯质纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:584

- 出版时间:2021-06-01

- 条形码:9787532782352 ; 978-7-5327-8235-2

本书特色

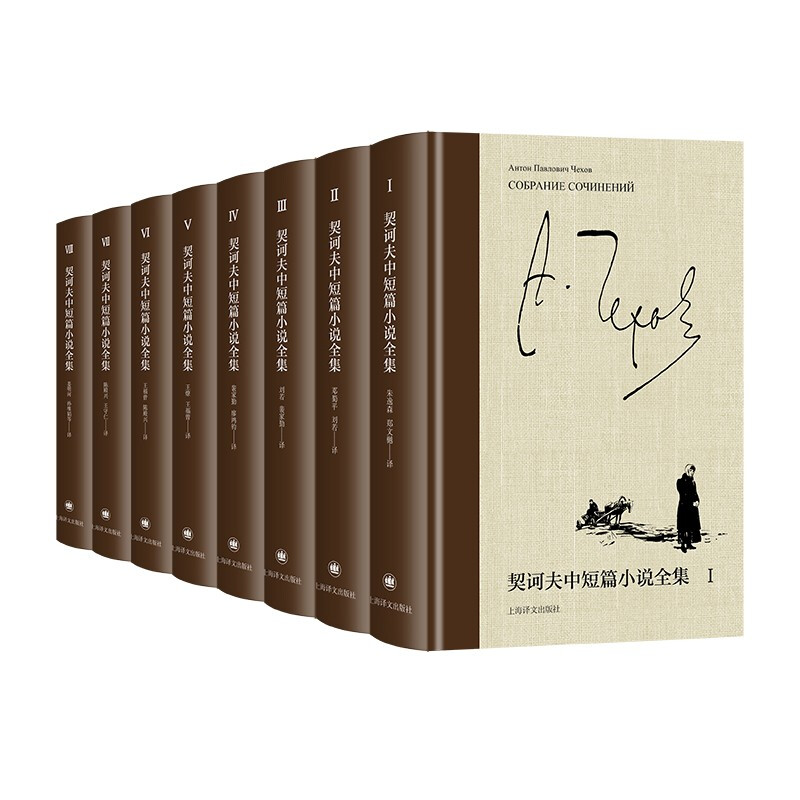

在契诃夫之前的时代,短篇小说在俄国并不是主要的文学体裁,从未有人仅靠短篇小说在俄国获得广泛认可,然而契诃夫走通了一条从未有人走通的道路,他凭借敏锐的观察力和简练的文笔,更新短篇小说这一艺术形式,后世无数短篇小说作家都将自己称为契诃夫的门徒。本次出版的八卷本《契诃夫中短篇小说全集》是根据苏联社科院编排的《契诃夫全集》的前十卷译出,其中很多作品在其他版本的契诃夫文集中并未出现,契诃夫在小说领域完整的艺术世界得完整地呈现出来。此外,本文集由张志全老师操刀设计,素雅的麻布与厚重的皮脊相结合,并在封面上烫印契诃夫小说内容插图,可以说这是目前为止与契诃夫的文字完美契合的一套文集。

内容简介

契诃夫在俄国现实主义传统的基础上,另辟蹊径,以短篇小说为业开辟了新的天地,革新了短篇小说这一文学体裁。在原本并不把短篇小说视为主要艺术形式的俄国,契诃夫成为了唯一的一短篇小说获得经典作家身份认可的现实主义大师。本文集以苏联出版的30卷《契诃夫全集》的前十卷为翻译底本,收录了契诃夫全部的小说作品,是汉语世界中真正意义上的“契诃夫中短篇小说全集”,由社科院王守仁老师为主编,多为俄语著名译者担纲翻译,力求还原契诃夫文字的原汁原味的魅力,并配以苏联著名插画家库克雷尼克塞专门为契诃夫绘制的80幅精美插图,全面展现了契诃夫的艺术世界。本文集采用麻布皮脊设计,在封面中既展现出浓厚的“契诃夫”艺术感。

目录

契诃夫中短篇小说全集(**卷)

契诃夫中短篇小说全集(第二卷)

契诃夫中短篇小说全集(第三卷)

契诃夫中短篇小说全集(第四卷)

契诃夫中短篇小说全集(第五卷)

契诃夫中短篇小说全集(第六卷)

契诃夫中短篇小说全集(第七卷)

契诃夫中短篇小说全集(第八卷)

节选

醋栗 从一大清早起雨云就布满了整个天空,没有风,不热,气闷。每逢天气阴暗,乌云早就低垂在田野上空,要下雨了,可它就是下不来,每逢这种天气往往就有这种情况。兽医伊万·伊万内奇和中学教师布尔金已经走累了,他们只觉得田野好像走不完似的。前面远处,米罗诺西茨果耶村的风车隐约可见,右边伸展着一排土冈,以后就消失在离村子远远的地方。他们俩都知道这是河岸,那儿有草场,有绿色的柳树,有庄园。如果站在土冈上眺望,就可以看见同样辽阔的田野、电报线和火车,这列车从远处看活像是一条在爬动着的毛虫。在天气晴朗的日子里,从土冈上可以看见城市。今天风和日丽,整个自然界显得温和而沉静,伊万·伊万内奇和布尔金充满了对这片田野的热爱,他们俩都在想: 这地方多么辽阔,多么美丽! “上一次,我们住在村长普罗科菲的板棚里时,”布尔金说,“您打算讲一个故事的。” “对,当时我是想讲一讲我的弟弟。” 伊万·伊万内奇深深地叹了一口气,吸了一口烟,打算开口讲故事,可是正好在这个时候下起雨来了。过了大约五分钟,雨下大了。乌云密布,雨久降不止,很难预测它什么时候才会停。伊万·伊万内奇和布尔金停住脚步,考虑起来。他们的猎狗已经淋得湿透,夹着尾巴站在那儿,含情脉脉地瞧着他们。 “我们得找个地方避避雨,”布尔金说,“上阿列兴家去吧,就在附近。” “好,去吧。” 他们就向一旁转弯,一直沿着已经收割过的田地走,一会儿笔直走,一会儿往右拐,*后走上了一条大路。很快出现了杨树,花园,接下来是红屋顶的谷仓;河流闪闪发光,顿时眼前出现一个广阔的水域,一个磨坊和一个白色的浴棚。这就是索菲诺村,阿列兴就住在这儿。 磨坊正在开工,响声压过了雨声,水坝在震颤。这儿,在大车旁有几匹湿淋淋的马,它们都垂着头。人们披着麻袋在走来走去。这个地方潮湿、泥泞、不舒适,河水的样子是凉冰冰的,凶险的。伊万·伊万内奇和布尔金已经感到周身潮乎乎的、脏兮兮的、很不适意,他们沾满烂泥的脚变得沉沉的。他们走过水坝朝地主家的谷仓走去的时候都不说话,好像是在互相怄气。 在一个谷仓里,簸扬车轰轰地响着。仓门敞开着,从门里冒出一股股尘土。阿列兴本人站在门槛上,这是个四十岁左右的男子,身材高大、丰满,长长的头发,他不像地主,更像教授或者画家。他身穿一件长期不洗的白衬衫,腰间系着一根绳子以代替腰带,一条长衬裤代替了西装裤,靴子上沾满了泥浆和麦秸。尘土使他的鼻子和眼睛都变得黑黑的。他认出来人是伊万·伊万内奇和布尔金,显然十分高兴。 “请到屋里去吧,两位先生,”他笑着说,“我马上就来,马上。” 这是一所两层楼的大房子。阿列兴住在楼下的两个有拱顶的窗户很小的房间里,从前管家们就住在这里。屋里陈设简单,散发着黑面包、廉价白酒和马具的气味。他很少到楼上的正房里去,只是在有客人的时候他才去那里。在房子里迎接伊万·伊万内奇和布尔金的是一个使女,一个年轻的女人,长得十分美,致使他们俩都立时停住了脚步,互相看了一眼。 “你们不能想象,两位先生,我看见你们有多高兴,”阿列兴说,他随着他们走进前厅,“真没想到啊!彼拉盖雅,”他对使女说,“让客人们换换衣服吧。我顺便也换一下。只是我该先去洗一个澡,好像是打春天起我没有洗过澡。两位先生,你们去浴棚吧,让他们趁这个工夫把这地方收拾收拾。” 美丽的彼拉盖雅十分客气,样儿十分温柔。她送来了毛巾和肥皂。阿列兴和客人们一起到浴棚里去了。 “是啊,我已经很长时间没有洗澡了,”他一面脱衣服一面说,“你们看得出来,我的浴棚挺好,还是我父亲修建的,可是不知怎的,我总没有工夫洗澡。” 他在台阶上坐下,给他的长头发和脖子擦上肥皂,他四周的水变成棕色的了。 “是啊,老实说……”伊万·伊万内奇瞧着他的头,意味深长地说。 “我已经很长时间没有洗澡了……”阿列兴害臊地又说了一遍,再一次给自己擦上肥皂,他身旁的水变成蓝黑色的,像墨水一样。 伊万·伊万内奇走出浴棚,扑通一声跳进水里,抡开胳膊冒着雨游起泳来。他身旁掀起了波浪,白莲在水波上摇晃。他游到河中央,扎了一个猛子,一分钟后他又在另一个地方出现,朝远处游去。他老是扎猛子,想触到河底。“哎呀,我的上帝啊……”他反复说着,“哎呀,我的上帝啊……”他游得很痛快。他游近磨坊,在那里同几个农民谈了一阵,接着又往回游,游到了河的中部,他就平躺在水面上,听凭雨水浇淋他的脸。布尔金和阿列兴已经穿好衣服,打算离开,可是他还在一个劲儿地游,一个劲儿地扎猛子。 “哎呀,我的上帝啊……”他说,“哎呀,上帝饶恕我吧。” “别再游啦!”布尔金向他喊道。 他们回到了屋里。楼上的大客厅里点上了灯,穿上了绸长袍、暖和便鞋的布尔金和伊万·伊万内奇坐在圈椅上;洗过了脸、梳好头的阿列兴本人穿着新礼服,在客厅里来回走动,显然,他适意地感受着温暖、洁净、干燥的衣服和轻便的鞋子;美丽的彼拉盖雅静悄悄地在地毯上走着,她温柔地微笑着,用托盘送来了茶和果酱。只是在这个时候伊万·伊万内奇才开始讲故事,而且仿佛不只是布尔金和阿列兴在听他讲,连那些挂在墙上的金边画框里平静而又严厉地看着他们的年老的和年轻的太太和军人也在听。 “我们哥儿两个,”他开始讲故事,“我,伊万·伊万内奇,另一个叫尼古拉·伊万内奇,他比我小两岁。我上学,成了一名兽医,尼古拉呢,他从十九岁起就在税务局干事。我们的父亲契木沙希马拉依斯基本是一个世袭兵在19世纪初,俄国兵士的儿子出生后即被指定将来入军校受训者叫世袭兵。,但他后来当上了军官,留给我们一个世袭贵族的身份和一小份领地。他死后,这份领地判给了人家抵了债,可是,不管怎么说,我们是在乡下自由自在地度过了童年。我们就同农家孩子一样,白天晚上都待在田野上或树林里,我们看守马匹,剥树皮,钓鱼以及做诸如此类的其他活动。……你们都知道,谁一生中哪怕只抓到过一次鲈鱼或者秋天见过一次鸫鸟南飞,看着它们怎样在晴朗凉爽的秋日成群飞过乡村,谁就不再是城里人,而且一直到死他都会向往那种自由的生活。我弟弟在税务局总是痛苦烦恼。岁月一年又一年地逝去,他老是在一个地方工作,写千篇一律的公文,老是想着一件事: 假如能到农村去生活就好了。他的这种苦恼心情渐渐变成一种明确的愿望,一种梦想: 在河边或者在湖畔的一个什么地方购置一个小庄园。 “他是个善良温和的人,我喜欢他,但我从未赞成过他要一辈子幽居在自家庄园里的愿望。通常说,人只需要三个阿尔申土地旧俄长度单位,1个阿尔申相当于0.711米。这里说的是一口棺材的长度。。可是要知道,死尸才需要三个阿尔申土地,可不是活人需要。现在还有一些人在说什么,如果我们的知识分子向往土地,渴望有个庄园,那是好事。可是,要知道,这些庄园同那三个阿尔申土地是一样的。离开城市,离开斗争,离开多事的人生,躲进自己的庄园里,这不是生活,这是利己主义,是懒惰,是一种特殊的修道生活,一种没有献身精神的修道生活。人需要有的不是三个阿尔申土地,不是一个庄园,而是整个地球、整个自然界,在那里人可以自由自在地展现他的自由精神的全部本性和特点。 “我弟弟尼古拉坐在他的办公室里幻想,幻想他吃自家的白菜汤的情景,那香味充满整个院子,幻想他坐在绿草地上吃饭,在阳光下睡觉,坐在大门外的长凳上眺望田野和树林,一坐就是好几个钟头。读农艺书以及了解日历上提出的有关农艺的各种忠告是他的生活乐趣,是他心爱的精神食粮。他还喜欢看报,但他看的只是报纸上的一些广告: 什么地方有多少俄亩耕地出售,随同出售的还有草场、庄园、小河、花园、磨坊和活水池塘。他的头脑里呈现出园子里的小径、花卉、水果、椋鸟笼和游着鲫鱼的池塘以及诸如此类的东西。这些想象中的画面随着他所见到的广告不同而各式各样,但是,不知为什么,在每一张想象的画面上都一定有醋栗。他不能想象一个庄园、一个饶有诗意的住处是可以没有醋栗的。 “‘乡村生活自有它舒适的地方,’他常常说,‘你坐在露台上,喝喝茶,你养的小鸭子在池塘里游动,空中弥漫着令人感到舒服的气味,还有……还有醋栗在成长。’ “他常常画他的田庄的草图,而且他的每一张草图上总有以下几样东西: (一)主人的正房;(二)仆人的下房;(三)菜园;(四)醋栗。在生活上他很吝啬,不吃饱,不喝足,天知道他穿的是什么,活像一个乞丐;他一味攒钱存银行。他贪得无厌。看着他我感到痛心,因此我常常给他一些东西,在节日里也总给他寄一点什么去,可是他就连这些东西也藏起来。也真是,如果一个人打定了主意,那你对他就毫无办法了。 “时光一年又一年过去,把他调到了另一个省里,他已经四十开外了,可是仍旧在读报上的广告,仍旧在攒钱。我听说,后来他结婚了,但他结婚也是为了同一目的: 买一个有醋栗的庄园。他娶的是一个年老难看的寡妇,他对她毫无感情,只因为她有几个钱。他同她在一起生活仍然十分吝啬,叫她过半饥半饱的生活,把她的钱以他的名义存入银行。她的前夫是个邮政局长,在他那儿她吃惯了馅饼,喝惯了果子酒,可是在第二个丈夫家里她连黑面包也吃不饱。过着这样的生活她变得憔悴了,过了三年光景干脆把灵魂交给了上帝。我弟弟当然压根儿没有想过,她的死归咎于他。金钱同白酒一样,它把人变成怪物。我们城里有过一个病危的病人,他临终前叫人给他一盘蜂蜜,把他的全部钞票和彩票拌同蜂蜜都吃了下去,不让任何人得到。有一次我在火车站检查畜群,就在这时有一个马贩子跌倒在火车头底下,他的一条腿被轧断了。我们抬他到急诊室,血不停地流着,真可怕。可是他却一味要求把他那条断腿找到,老是放心不下,原来在那条轧断了的腿所穿的靴子里放着二十个卢布,千万别丢失才好。” “您扯到别的话题上去了。”布尔金说。 “妻子死后,”伊万·伊万内奇想了半分钟后继续说,“我弟弟就着手为自己物色一个庄园。很自然,哪怕你物色上五年,到头来还是会出错,你会买下不是你想望的东西。我弟弟尼古拉通过经纪人买下了一个抵押过的占地一百一十二俄亩的庄园,有主人的正房,有仆人的下房,有花园,可就是没有果园和醋栗,也没有池塘和小鸭。河倒是有一条,但河里的水是咖啡色的,因为庄园的一边是造砖厂,另一边是烧骨场。可是我的尼古拉·伊万内奇并不太伤心,他订购了二十墩醋栗,把它们栽下后就过起地主生活来了。 “去年我去探望他。我想,我去一下看看那儿的情况。我弟弟在信中把他的庄园叫做‘楚木巴罗克洛夫荒野’,又名‘希马拉依斯科耶。’我到达那个又名‘希马拉依斯科耶’的时候是午后,天气热烘烘的。处处是沟渠、围墙、篱笆,杉树栽成一行又一行,使你弄不清楚,怎样才能走进院子,马又应该拴在哪儿。我向正房走去,迎着我走来一条毛色棕红的狗,它肥胖得像一头猪。它想吠叫,可是又懒得张嘴。从厨房里走出一个厨娘,光着脚,胖胖的,也像一头猪。她说主人正在午睡。我走进弟弟的房间,他坐在床上,被子盖着双膝。他老了,胖了,有些浮肿,他的脸颊、鼻子和嘴唇都向前伸展,像伸懒腰似的,眼看他要像猪那样呼噜呼噜地叫起来朝被子里钻。 “我们相互拥抱,流了泪。流泪既是出于高兴,同时也是由于一种忧郁的想法: 我们从前年纪轻轻,现在都已白发苍苍,行将就木。他穿好衣服,领我去看他的庄园。 “‘你在这儿日子过得怎么样?’我问。 “‘还不错,感谢上帝,我过得挺好。’ “这已经不是以前那个怯懦的可怜虫小官吏,而是一个地地道道的地主老爷。他对这儿的生活已经习惯,而且感到津津有味。他吃得很多,常到澡堂洗澡,身子发胖,已经同村社和两个工厂打过官司,每当农民不尊称他为‘老爷’时,他就会深感受屈。他庄重地关心自己的灵魂得救,像个老爷的样子,他不是朴朴实实地行善,总要装腔作势。那么,他行了些什么善呢?他用苏打和蓖麻子油给农民治各种疾病;在他的命名日里,他在村子中央举行感恩祈祷仪式,过后摆出半维德罗1维德罗等于12.3升。白酒请农民喝,他认为这么做是应该的。哎,这可怕的半维德罗酒啊!今天胖地主拖着几个农民去见地方行政长官,因为他们的牲畜踩坏了他的庄稼,明天遇上一个什么隆重的节日,胖地主又摆出半维德罗白酒,农民们就一面喝酒,一面喊‘乌拉’,喝醉了的人就向他叩头。生活好转、餍足、闲散,——这一切都会使一个俄国人变得自命不凡,而且是*厚颜无耻的自命不凡。尼古拉·伊万内奇从前在税务局里甚至对他本人都不敢有自己的观点,可是现在他所讲的却全是至理名言,而且他说话的口气同大臣一样:‘教育是必需的,然而对老百姓来说还为时过早,一般说,体罚是有害的,不过在某些场合体罚却是有益的,是不可替代的。’ “‘我了解老百姓,我有本事对付他们,’他说,‘老百姓都喜欢我。我只消动一动手指头,他们就会为我做好我所要办的一切事情。’ “你们二位请注意,他说这话时面带聪明而善良的笑容。他把‘我们,贵族们’,‘我,作为一名贵族’这类话反反复复说了二十来遍,显然,他已经不记得我们的祖父是个庄稼汉,而父亲是个大兵。甚至我们的姓,契木沙希马拉依斯基,实际上是一个荒诞不经的姓,甚至连这样的一个姓,现在他也觉得是响亮、高贵和给人以快感的了。 “但问题不在于他,而在于我自己。我想对你们讲的是,我自己在他的庄园里呆了几个钟头后起了什么样的变化。傍晚我们在一起喝茶,厨娘端来了满满一盘醋栗放在桌上。这醋栗不是买来的,而是他自己家里种的,是自从那些灌木栽下后头一回采摘下来的。尼古拉·伊万内奇笑了,他默默地瞧了瞧醋栗,眼泪汪汪,激动得连话也说不出来,接着他放了一个果子到嘴里,洋洋得意地看了我一眼(只有小孩子在终于得到了心爱的玩具后才会有这种得意劲儿),他说: “‘多好吃!’ “他贪婪地吃着,不住地重复道: “‘嘿,多好吃!您尝尝!’ “这醋栗是既硬又酸,可是,正如普希金所说的,‘我们喜爱抬举我们的谎言,胜过喜爱许许多多的真理’引自俄国诗人普希金的《英雄》一诗,但引文不确切。——俄文版编者注。我眼前是一个幸福的人,这个人的夙愿显然已经得偿,他的生活目标已经达到,他想要的东西已经到手,他对他的命运和他本人感到心满意足。不知为什么,在我关于人生的幸福的想法中总掺混有某种忧郁的东西,如今我眼看着一个幸福的人,一种沉重的近似绝望的心情困扰着我。夜里我心头特别难过。我的床铺在我弟弟的卧室的隔壁房间里,所以我听得见,他没有睡着,他不时起床,走到那盘醋栗前一个又一个地取果子吃。我心想: 确实有许许多多满足而又幸福的人!而这是一种十分大的压抑人的力量;请你们看一看我们周围的生活: 强者骄横而又闲散,弱者愚昧得像牲畜一般,周围是令人难受的贫困、拥挤、堕落、酗酒、伪善、撒谎……然而,在所有的房子里和所有的街道上却是一片祥和和安宁。在城里的五万居民中竟没有一个人大叫一声,没有一个人高声表示愤慨。我们看见的是一些上市场买食品的人,他们白天吃喝,晚上睡觉,他们胡言乱语,他们结婚、衰老,他们平静地把已故的亲人拉上墓地,可是,我们却看不见那些受苦受难的人,听不到他们的声音,生活中的骇人听闻的事情在一个什么地方暗中进行着。一切都太太平平,在提出抗议的只有无声的统计数字: 多少人发疯了,多少维德罗白酒被喝掉了,多少儿童由于饮食不足而死亡。……显然,这种社会秩序是必要的: 幸福者感到舒坦,只是因为不幸者默默地忍受着压迫,所以,没有这种沉默的话,一些人想要幸福就会是不可能的事。这是普遍的麻木状态。应该做到这样: 在每一个满足而又幸福的人的房门背后有一个手里拿着小锤子的人,他经常敲门提醒幸福者说: 天下还有许多不幸的人,不管他多么幸福,生活迟早会向他伸出魔爪,灾难一定会降临,如疾病、贫穷、损失等等,到时候谁也不会看见他,谁也不会听见他的声音,就同他现在看不见和听不见别人一样。但是,拿着小锤子的人却不存在,幸福者生活得十分自在,尘世的烦恼不过稍微使他有所不安,像风儿轻拂白杨一样,因此是万事大吉。 “这天晚上我才明白,我自己也是满足和幸福的,”伊万·伊万内奇站起身来继续说,“我也在吃饭和打猎的时候教训别人该怎样生活,该怎样信仰,该怎样管理百姓。我也说,学问是光明,教育是必需的,但是对普通人来说,眼下能识上几个字就足够了。我说,自由是幸福,缺了它不行,就像没有了空气一样,但是,暂且别忙,得等待一段时间。是的,从前我常这么说,可是现在我要问: 为了什么等?”伊万·伊万内奇气恼地瞧着布尔金问道,“我问你们: 为了什么等?为了何种意图?有人对我说,不是一下子样样事情都办成的,任何理想在生活里都是逐步地实现的,要等候时机。然而这话是谁说的?证明这话的正确性的证据在哪里?你们借口说,事物有其合乎情理的秩序,说各种现象有其合理性,可是我,一个有思想的活人,站在一道沟前等着,等它自动封口,或者等淤泥把它填满,而本来我也许可以跳过这条沟,或者可以架个桥走过去。难道在这种等待里也有什么合乎情理的秩序和合理性?再说,又是为了什么等?连活下去的力量也没有了,还要等?其实,人不可不活,而且也渴望活! “第二天清早我离开了弟弟家,从那时候起,进城对我来说成了难于忍受的事。平静而又安宁的气氛使我感到压抑。我害怕朝窗子看,因为现在我心目中没有什么比幸福的一家坐在桌子周围喝茶的情景更令人难受。我老了,要进行斗争已经不中用了,我甚至不会憎恨。我只是在内心悲痛,我生气,我恼恨,每到夜里,由于各种思想涌现,我十分兴奋,不能入睡。……唉,如果我年轻,那就好了!” 伊万·伊万内奇很激动,他在室内走来走去,又说了一句: “如果我年轻,那就好了!” 突然他走到阿列兴跟前,握他的手,先握这一只,后来又握另一只手。 “巴维尔·康斯坦丁内奇!”他用恳求的声调说,“您别自安自慰,别让人使您麻痹!趁您还年轻、强壮、朝气蓬勃,别厌倦做好事!幸福是没有的,也不应当有。如果说生活中还有意义和目标,那么,这意义和目标决不是我们的幸福,而是某种更合理和更伟大的东西。做好事吧!” 伊万·伊万内奇说这些话时面带一种可怜的、恳求的笑容,好像他是为了他自己在求人。 后来这三个人坐在三把圈椅上,在客厅里各据一方,而且都不说话。伊万·伊万内奇讲的故事未能使布尔金和阿列兴满意。在黄昏时分,金边画框里的将军们和太太们都像活人一般,看着坐在那里的人,在这种时候听关于一个可怜的、吃醋栗的官员的故事是会感到枯燥乏味的,不知为什么,很想谈一谈或者听一听关于优雅的人和女人的故事。他们坐在客厅里,这里的一切东西,不论是蒙着套子的枝形挂灯架,是圈椅,还是脚下的地毯,——这一切东西都在说,从前在这儿走过,坐过,喝过茶的正是现在从镜框里往外看的那些人,再加上美丽的彼拉盖雅眼下在这儿悄悄地走来走去——这一切比任何故事都美好。 阿列兴非常想睡觉。为了料理家业他清早两点多钟就起床了,现在他眼睛要睁不开了,但他没有走,因为他生怕他不在的时候两位客人会讲一些什么有趣的事。刚才伊万·伊万内奇所讲的那一切是否合理,是否正确,他并未细想。两位客人谈的不是麦粒,不是干草,不是焦油,而是一些同他的生活没有直接关系的事情,他很高兴,还希望他们继续谈下去。…… “不过该睡觉了,”布尔金站起来说,“请允许我祝你们夜安。” 阿列兴告辞后回到楼下他自己的房间去了。两位客人留在楼上。为他们安排了一个大房间过夜,那儿摆着两张旧式的雕花木床,房角上挂着象牙刻的耶稣蒙难像。美丽的彼拉盖雅已经给他们那两张凉快的大床铺好了被褥,新洗过的床单散发出令人愉快的气味。 伊万·伊万内奇不声不响地脱衣睡下。 “主啊,饶恕我们这些罪人吧!”他说。他蒙上被子,把头也蒙了起来。 他那个放在桌上的烟斗冒出浓重的烟草味,以致布尔金好久都睡不着,他怎么也弄不明白,这股冲鼻难闻的气味是从哪儿来的。 雨彻夜敲打着窗子。

作者简介

安东·巴甫洛维奇·契诃夫 (1860-1904),俄罗斯shi界级短篇小说巨匠,杰出的剧作家,是俄罗斯19世纪末期*后一位批判现实主义艺术大师,与法国作家莫泊桑和美国作家欧·亨利并称为“世界三大短篇小说家”。契诃夫的小说紧凑精炼,言简意赅,给读者以独立思考的余地。其剧作对19世纪戏剧产生了很大的影响。他坚持现实主义传统,注重描写俄罗斯人民的日常生活,塑造具有典型性格的小人物,借此真实反映出当时俄罗斯社会的状况。他的作品的两大特征是对丑恶现象的嘲笑与对贫苦人民的深切的同情,并且其作品无情地揭露了沙皇统治下的不合理的社会制度和社会的丑恶现象。契诃夫被认为19世纪末俄国现实主义文学的杰出代表。

-

姑妈的宝刀

¥9.9¥30.0 -

八仙得道传

¥12.0¥40.0 -

悉达多

¥10.6¥28.0 -

捕梦网

¥18.0¥45.0 -

企鹅经典:城堡 变形记

¥14.7¥49.0 -

正义与微笑

¥17.6¥55.0 -

杀死一只知更鸟

¥22.6¥48.0 -

去吧.摩西-企鹅经典

¥11.7¥39.0 -

鼠疫

¥13.2¥38.8 -

小小小小的火

¥14.0¥52.0 -

生死场

¥8.1¥36.0 -

三叶虫与其他故事(八品)

¥24.6¥52.0 -

企鹅经典:月亮与六便士

¥11.7¥39.0 -

偶发空缺

¥17.1¥57.0 -

一千一秒物语

¥44.2¥69.0 -

荒原狼

¥19.9¥39.8 -

龙楼镇

¥20.3¥52.0 -

窄门

¥17.6¥28.0 -

第六病室:契诃夫短篇小说集

¥17.8¥46.0 -

浮世绘女儿(八品)

¥27.5¥58.0