- ISBN:9787559843715

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:324

- 出版时间:2021-11-01

- 条形码:9787559843715 ; 978-7-5598-4371-5

本书特色

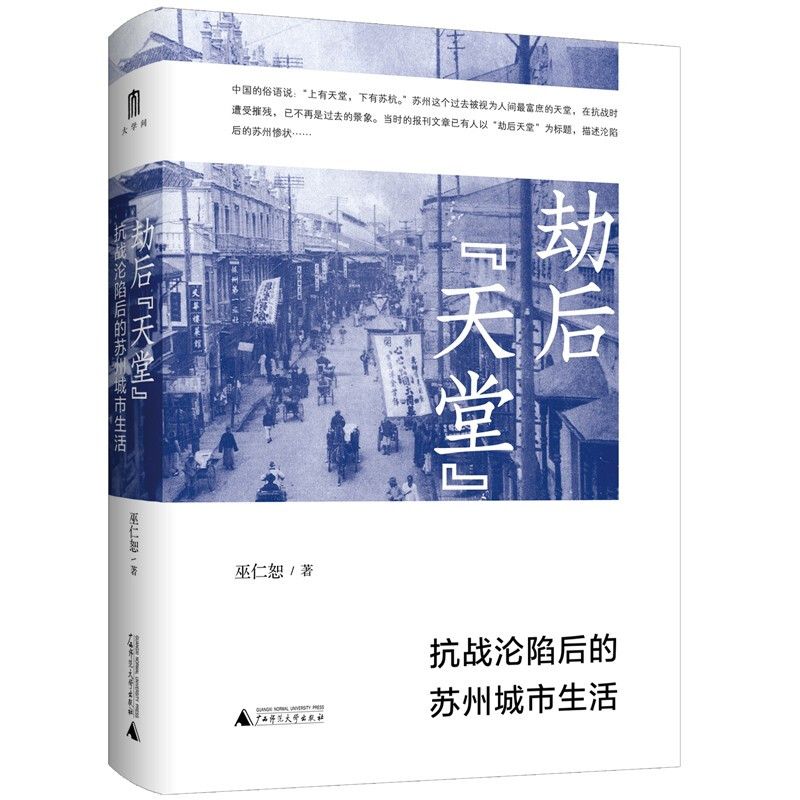

1.中国的俗语说:“上有天堂,下有苏杭。”可这个遭遇日军轰炸和洗劫后的“人间天堂”已是另一番残酷景象。残垣断壁、路有饿殍,与逐渐兴起的娱乐业形成鲜明对比,不禁让人想起“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的诗句。 苏州在抗战沦陷初期遭到严重破坏,随着社会秩序逐渐恢复,尤其是苏州作为伪江苏省省会,有大批伪政府公职人员、上海寓公、商人进驻,给其休闲娱乐业带来一种畸形繁荣,贫富差距尤其巨大、暴力事件层出不穷,物价飞涨、黑市猖獗,从中亦可窥见抗战时期沦陷区百姓的生存面貌。本书透过对沦陷区的城市史研究,试图扩大抗战史的研究视野,从普通市民大众及沦陷区百姓的生活生命体验的角度,揭示不同面向的抗战历史。 2.“在苦闷的气氛下,也只好进菜馆、咖啡厅,以作为暂时逃避显现实的去处”“从今,我决不再刻薄自己了,交交神气朋友,有了钱尽管用,今天米卖二百,明天又许涨到二百五,前途茫然”……谁能体会这种纸醉金迷掩藏之下的“茫然”“哀鸣”?沦陷后的苏州,看似仍是繁荣的“天堂”,可有人在旅馆中享受、也有人在旅馆中自杀,有人为了一点点生存的利益打得头破血流、也有人消极避世麻醉神经……没有人能在战争中独善其身,时代的重压压在每个人身上,犹有千钧重。繁华不过是虚假的面具,背后的众人早已被当权者吸干了血,只剩一副骨架罢了。 一面要求民众戒烟,创立所谓戒烟所;一面明目张胆销售鸦片,从中牟利,毁我国人,占我国土。这就是日军控制下的残酷真相,这就是汪伪政府治理下的沦陷区。大东亚共荣的谎言不攻自破,日本人的阴谋昭然若揭。

内容简介

俗语云:“上有天堂,下有苏杭。”苏州,这个过去被视为人间*富庶的天堂,在中国对日抗战期间遭受摧残,已不再是过去的景象。这动荡的八年,身处沦陷区的苏州百姓是如何度过的? 本书透过苏州的茶馆、菜馆、旅馆与烟馆等四种休闲行业的研究,呈现抗战时期苏州“畸形繁荣”的城市生活,扭转了过往对沦陷区遭受严重破坏、经济凋敝、工商与金融萎缩等的既定印象。同时从大时代的城市看人民的日常生活,亦从畸形的繁荣见民众的消费习惯与集体心态。此外,作者通过对沦陷区的城市史研究,试图扩大抗战史的研究视野,从普通市民大众及沦陷区百姓的生活生命体验的角度,揭示不同面向的抗战历史。

目录

导论1

**节沦陷区的城市史研究回顾4

第二节章节概要11

**章从传统走向现代17

**节近代苏州的城市发展19

第二节新旧并陈的茶馆23

第三节从酒楼到菜馆32

第四节从客栈到旅馆40

第五节从烟馆的盛行到禁烟运动50

小结63

第二章从天堂到地狱

**节苏州沦陷的过程67

第二节伪政权的建立与转移80

第三节汪伪政权在华中沦陷区的统治政策88

第四节沦陷后苏州城市社会结构的变迁98

小结104

第三章严禁与取缔下的茶馆106

**节茶馆的经营与发展108

第二节茶馆的多元功能114

第三节同业组织的成立与转型123

第四节伪政府对茶馆的控制127

小结136

第四章“利市三倍”的菜馆139

**节沦陷前期菜馆业的恢复141

第二节菜馆业面临的难题146

第三节沦陷后期的畸形发展154

第四节菜馆空间分布的变化162

小结173

第五章高挂“客满牌”的旅馆175

**节从浩劫到复苏的旅游业177

第二节旅馆的繁荣与其原因185

第三节汪伪政权对旅馆业的管制193

第四节旅馆业的经营与内部矛盾201

第五节旅馆与战时的社会问题206

小结213

第六章不戒吸的烟馆216

**节鸦片垄断贩卖体系的建立218

第二节烟馆与吸烟的盛行230

第三节沦陷后期汪伪政权的禁烟运动241

小结253

结论257

征引书目273

一、史料273

二、论文281

三、专书284

四、网络资料288

附录289

索引300

节选

沉溺茶馆:在极度苦闷中找出路 自从事变以后,那市口上的几家茶馆生意,比了以前,益发的好起来了。不单是早晨人头挤挤,就是下午也宾至如归地热闹非凡,像观前的吴苑、品芳、三万昌,以及阊外的长安、彩云楼,汤家巷的梅园等处,可说座无隙地,这生意委实是发达极了。虽则茶价已经涨到了三四元一壶,可是一般茶客却不以为奇,还是拼命地如同潮涌般望那茶馆里去。 ——独手:《闲话吴中四馆》 茶馆是苏州的特色之一,沦陷以后苏州的茶馆依然盛行,甚至繁荣更胜战前。当代学者王笛以四川成都为例的茶馆研究,已经说明茶馆是中国城市内“街头文化”的代表之一,也是一个不受阶级限制可以议论时政的场所,同时又是一个提供劳动力的自由市场。不仅如此,茶馆也是重要的商业交易谈判所、社会纠纷协调所。四川成都在抗战时期位于大后方,当地茶馆的政治文化发展到极高峰,尤其是将抵抗的政治文化带到茶馆之中。各种社会集团和政府官员都以茶馆作为宣传爱国和抗日之地,茶馆俨然成了救国的舞台。但同时政府对茶馆的管控也愈来愈严,特别是压制对政府不满的言论和其他活动,政府如此大规模的举动可谓史无前例。沦陷下苏州茶馆盛行的情况,和四川成都的情况非常类似,但是苏州处于沦陷区,正好可对比大后方的成都。 本章以沦陷区的苏州为例,想要探讨的问题是:茶馆这种所谓街头文化之代表,到了抗战时期所发生的变化,如茶馆所具有的功能是否仍然存在?茶馆的同业组织又发生了什么样的转变?在物价逐渐高涨的情况之下,茶馆的经营者如何生存?沦陷区的政府如何控制这些茶馆?这些都是本章所要探讨的问题。实则沦陷后苏州的茶馆,反映了当局对公共空间的进一步控制。透过这个例子,可以呈现出沦陷区城市生活的一个缩影。 苏州沦陷之后的茶馆业逐渐复业,相对沦陷初百业萧条的景象,包括茶馆业在内的娱乐休闲业则是畸型存在。1938年的杂志形容当时各类商店已无货可卖之时,茶馆、茶肆、菜馆的生意还能照常营业,如观同兴、吴苑、桂芳阁、品芳、同和等家,依然门庭若市。不过,某些附属有书场的茶馆,虽然观赏弹词评话的价格已经十足平民化,但是营业仍是清淡不堪。苏州社会秩序稳定后,茶馆的数量并没有减少,尤其到1940年以后,反而有增长的趋势。据1941年的报纸形容,苏州的茶馆仍是“五步一家、十步一肆,鱼贯而立、项背相望”的程度。一说苏州城厢内外,估计有茶馆200余家。 据说当地*著名的茶馆,属太监弄的“吴苑”茶馆。吴苑茶馆在战前就已闻名,沦陷后仍是苏州*好的茶馆,上至乡绅名流,下到贩夫走卒,莫不趋之若鹜。吴苑可以算是苏州茶馆的典型,其内部的陈设有瘦竹点缀的天井、假山布置的园林,以及四面厅、方厅、爱竹居、正厅与书场等等,分布在各部分,若不是老茶客,简直摸不清门路。又据说内部空间可以容纳一千人。战前吴苑深处的茶馆广告,已可见其标榜内部有园林陈设之外,顾客层又锁定在 “士人学子”与“闺阁名秀”,亦即包括妇女在内的上层阶级。吴苑之所以维持不坠不仅是因为该茶馆建筑陈设高人一等,其匠心独运之处乃在于泡茶的水质,因为当地缺乏自来水,而河水或井水也不够清洁,所以该茶馆业者特别聘请人到胥门外的大河挑水进城烹茶,于是颇受好评。 除了吴苑,另一个著名的茶馆是梅园,座落上东中市附近的汤家巷,一切和吴苑相仿,虽然门口设置许多烘饼的大炉,乌烟瘴气中走进这茶客乐园后,眼前见到的是明亮的客厅。观前街与观内一带,还有许多著名的老茶馆,如桂舫阁、三万昌、汪瑞玉、品芳等。玄妙观内的茶馆有春苑茶社,曾经发生茶房锯树不慎,倾毁屋瓦,以致茶客惊逃之事不过,另外两处战前茶馆聚集之地,即阊门外与临顿路的茶馆,到沦陷后似乎没有看到持续或新的发展。 苏州茶馆依顾客的层级而有高低之别。像三万昌是投机者的聚集地,吴苑深处是公务员的憩息地,梅园是商人的集中点。“等而下之”的茶馆也都有他们的老主顾。在江苏其他的县城里也可以看到茶馆顾客的阶级性,如常熟县内茶馆依消费群之不同,空间分布也有别。其消费阶层大致可分为三大类:绅士、商人、劳工阶层。城西石梅的四大茶馆,位在虞山山麓,用附近的水煮茶,味甘而美,顾客主要是绅士与知识阶层。南门外台上的茶馆则是商人讨论商情的聚集处,该地区其实也是常熟县的商业中心。至于西门内城隍庙附近也有一批茶馆林立,但房子低矮、设备简陋,当然茶价也*便宜,主要是劳工聚集消费处,尤其以瓦匠与木匠占大多数。 从苏州的广告上也可以看到一些茶馆转让经营权,或是生意清淡的例子;甚至*著名的老牌茶馆—桂舫阁和记茶社的股东也无意经营,而让与老正兴酒楼,这反映了茶馆经营方面的难处。沦陷后苏州茶馆在经营上获利上面临*大的变量,和菜馆一样,就是原料价格的飞涨。苏州在沦陷时茶叶主要由邻近安徽与杭州一带销入,供应量与价格受到税收高低、运输顺畅与否的影响。尤其是1940年之后,安徽一带因为当局要加税,茶商要求减税,以致僵持不下,货产堆积如山却难以运出,因而影响市面价格甚巨。 茶叶价格的上涨也许对茶叶商有利,但茶馆业者却被迫不得不涨价。从1941年以后茶馆业者就曾公告将涨价。如1941年3月,业者就以茶叶与燃料价格大涨为由,决定每壶增价二分,又如吴苑茶馆已涨到每壶二角。到了1942年之后,茶叶原料输入的价格更高,苏州城内本地茶商不愿高价购买,使得市场清淡。3到1942年底,苏州茶叶供不应求,价高仍有业者要买,所以茶价上涨趋势难以遏止。到1943年时,苏州茶叶供不应求的情况更加吃紧,甚至有执货不卖者,市场上的茶叶价格居高不下。 至于茶馆卖茶的价格也是愈来愈高,涨了70%,而且还有小费,即使汪伪政府有限价,仍然形同具文,苏州仍有大批消费者光顾。1944年有一位读者投稿报纸的文章里提到,吴苑一碗茶就要价5元,而且堂倌还要1元小费。他回想起数年前一壶只不过几分钱,而且也无小费。即使是去年底茶价亦在3元左右,一转瞬间就涨了70%。汪伪政府曾规定每壶不得超过3元5角,苏州其他的茶馆售价还是只有三四元,也没有小费之说;但汪伪政府的限价命令,似乎对吴苑这些高档茶馆是无效的。虽然如此昂贵,但是很多人仍乐此不疲,许多的茶馆营业依然兴盛。 当然在战时苏州人仍然热衷在茶馆消磨时光,这样的风气难免令外人质疑。当时杂志上有一篇《苏州的回忆》,对此给出了解释: 茶食精洁,布置简易,没有洋派气味,固已很好,而吃茶的人那么多,有的像是祖母老太太,带领家人妇子,围着方桌,悠悠的享用,看了很有意思。性急的人要说,在战时这种态度行么?我想,此刻现在,这里的人这么做是并没有什么错的。大抵中国人多受孟子思想的影响,他的态度不会得一时急变,若是因战时而面粉白糖渐渐不见了,被迫得没有点心吃,出于被动的事那是可能的。总之在苏州,至少是那时候,见了物资充裕,生活安适,由我们看惯了北方困穷的情形的人看去,实在是值得称赞与羡慕。 苏州人在沦陷后还能留连在茶馆里,反映当地较战时其他地区“物资充裕”“生活安适”。 虽然苏州的茶馆在沦陷后依然兴盛,但是茶客的心理并不如想象中的适意。当时就有作家指出,苏州人称上茶馆叫“孵茶馆”, 看似徒耗光阴,但这也是苏州人孵茶馆的理由之一,即认为世界上没有真是急要的事。不过,到了沦陷后苏州人孵茶馆的原因,并不只是如此单纯了: 苏州人确是特别懂得乐天安命,只顾个人享受,对于一团糟的国事漠不关心。看苏州人好像福气大,其实不然,只是苏州人虽在极度苦闷之中亦能自寻乐趣而已。 事实的背后,反映的是一种集体的社会心理,也就是在“极度苦闷中”找出路,这和苏州人热衷其他休闲消费的原因一致,事实上这也是当时战争时期常见的现象。 沦陷时期苏州的报纸文章中,充斥着讨论现实与享乐的议题,反映出战争时期因为对未来的不确定感,大众的社会心理充满着苦闷,遂试图在休闲娱乐方面找到暂时的慰藉。如笔名小可的《抓住现实》一文就指出抓住现实,“这真是一般年青人的苦闷,因为现实实在是不容易抓住的,你虽然发出悲切的哀鸣,期望解除现实的痛苦,可是结果也许连一点点的稀饭都不会落到你口里”。比矛所撰《现实的安慰》一文,形容现实使人感到烦恼与苦痛,于是他找到饮酒作为慰藉,自嘲是“醉生梦死”之流。虽然文中透露作者其实是一位县政府的公务人员,但此文暗示对当时局势的不确定感。金军《享乐》一文就说:“从今,我决不再刻薄自己了,交交神气朋友,有了钱尽管用,今天米卖二百,明天又许涨到二百五,前途茫 然,我要努力把握黄金般的青年时代。”还有一篇名为《不是享乐的时代》的社论,也提及当时的苏州青年生在不应享乐的时代与国度里,“而实际上却在拼命地享乐,哪一处娱乐场所里不充斥着青年人的足迹,想以享乐来掩饰悲观,想以享乐来麻醉神经”。这些报纸的文章都反映了当时苏州的知识分子、青年人,甚至是公务人员的社会心理——在极度苦闷中找出路,这也可以解释像茶馆及其他“三馆”在沦陷时期更为兴旺的原因。

作者简介

巫仁恕,台湾大学历史学博士,现任台湾“中研院”近代史研究所研究员兼副所长,研究领域为明清以来的城市史与明清社会文化史,主要聚焦于明清城市群众的集体抗议、明清以来的物质文化与消费文化。研究成果丰硕并多已在大陆出版,如《品味奢华:晚明的消费社会与士大夫》《激变良民:传统中国城市群众集体行动之分析》《奢侈的女人:明清时期江南妇女的消费文化》《优游坊厢:明清江南城市的休闲消费与空间变迁》。

-

谈起古代.仕途就这回事

¥13.7¥29.8 -

(精)近代中国人物论

¥22.4¥68.0 -

两张图读懂两宋

¥22.8¥76.0 -

吴晗-明朝三百年

¥11.2¥35.0 -

安史之乱

¥35.4¥68.0 -

中国通史

¥23.9¥45.0 -

资治通鉴(精装)

¥18.6¥49.0 -

明朝帝王师

¥16.3¥38.0 -

半小时漫画中国史:其实是一本严谨的极简中国史

¥15.2¥39.9 -

中国历史的瞬间

¥12.5¥38.0 -

中国历史年表-(修订本)

¥8.3¥18.0 -

南京城市史

¥25.0¥78.0 -

埃及法老图坦卡蒙

¥35.9¥69.0 -

民国往事

¥11.5¥18.0 -

万历十五年

¥16.3¥25.0 -

文明的力量:中华文明的世界影响力

¥22.7¥59.8 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥17.9¥29.8 -

中国通史:精校版

¥9.0¥28.0 -

三国史话

¥17.6¥42.0 -

北平杂记

¥19.6¥28.0