5分

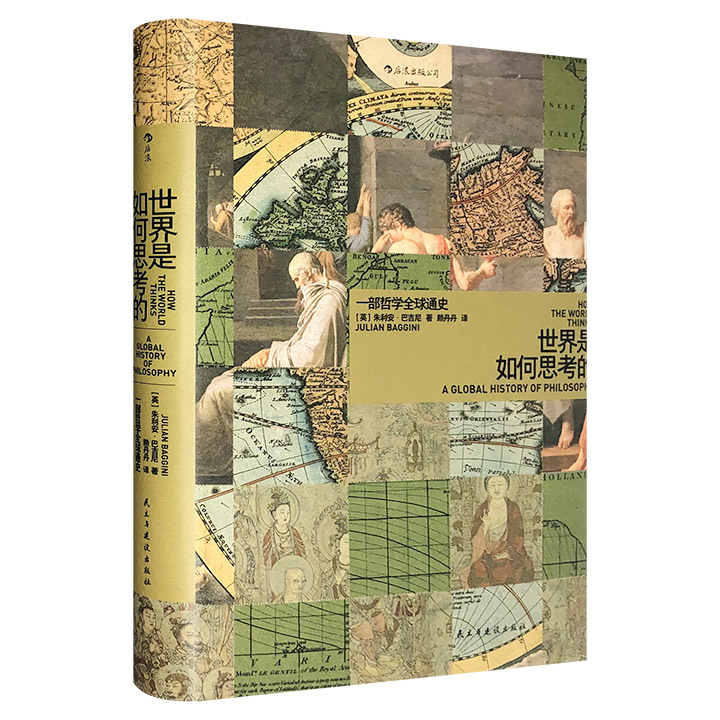

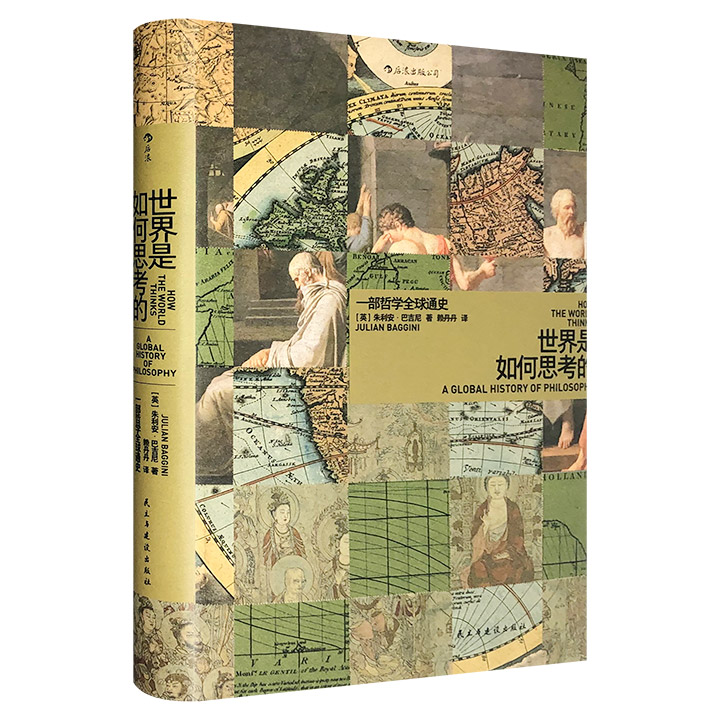

世界是如何思考的·一部哲学全球通史(精装)

一部风格全新的世界哲学通史,一幅视野宽广的人类思想地图。

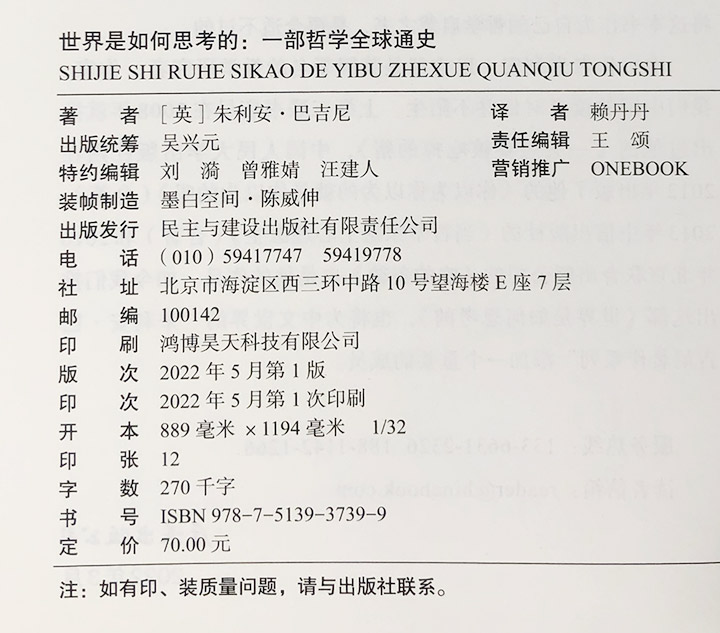

- ISBN:9787513937399

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:384

- 出版时间:2022-05-01

- 条形码:9787513937399 ; 978-7-5139-3739-9

本书特色

★ 32开精装,民主与建设出版社出版★ 作者朱利安·巴吉尼被誉为“英国畅销哲普天王”,是英国著名的哲学家和作家,是《哲学家杂志》的共同创办者和主编,《卫报》、《独立报》和BBC撰稿人,也是BBC第4电台《在我们的时代》栏目的定期嘉宾★ 亚洲与比较哲学学会前会长、洛杉矶罗耀拉大学哲学系教授王蓉蓉,美国国家书评人协会奖得主、《存在主义咖啡馆》作者莎拉·贝克韦尔倾情推荐★ 一部风格全新的世界哲学通史,一幅视野宽广的人类思想地图

内容简介

在这部具有全球视野的开创性哲学作品中,作者在游历各国后,以文字记录的方式,为读者绘制出了一幅宽广的人类思想地图。

人类历史上有着诸多未解之谜,其中之一就是为什么在历史上的同一时期内,有着书面记录的哲学分别在中国、印度和古希腊繁荣发展起来?这些早期哲学在世界的不同地方对各自的文化产生了深刻影响,而西方世界所说的“哲学”在这个故事中所占的比重还不到一半。

于是,作者从本书开始拓展我们的哲学视野,广泛挖掘日本、印度、中国、伊斯兰世界的哲学思考,以及我们知之甚少的非洲与澳大利亚早期思想家们的口述传统。他也采访了来自世界各地的思想家,并提出了这样一些问题:为什么西方世界的思考更偏向个人主义?为什么世俗化对伊斯兰世界的影响远低于其对欧洲的影响?……针对这些问题,作者提出了关于不同地区发展方式的深刻洞见,并关注异中之同,从而表明,我们通过了解其他人是如何思考的,向着更加了解自己迈出了**步。

目录

引 言 /iii

序 言 /xi

**部分 世界是如何认知的

1 洞 见 /5

2 言语道断 /25

3 神学抑或哲学? /38

4 逻 辑 /50

5 世俗理性 /66

6 实用主义 /77

7 传 统 /86

8 结 语 /93

第二部分 世界是怎样的

9 时 间 /103

10 业 力 /111

11 空 /119

12 自然主义 /128

13 一体性 /140

14 还原论 /152

15 结 论 /159

第三部分 世界中的我们是谁

16 无 我 /167

17 关系性自我 /180

18 原子化的自我 /193

19 结 论 /201

第四部分 世界是如何生活的

20 和 谐 /213

21 美 德 /235

22 道德典范 /252

23 精神解脱 /262

24 瞬 息 /273

25 公 正 /281

26 结 论 /292

第五部分 结 语

27 世界是如何思考的 /300

28 地域意识 /313

致 谢 /317

注 释 /319

出版后记 /355

节选

作者简介

朱利安·巴吉尼,《哲学家杂志》联合创办人、主编,英国知名哲学普及畅销图书作家,哲学博士。定期为《卫报》《独立报》《泰晤士报》《金融时报》《新政治家》等报刊撰稿,并且固定在英国广播公司第四电台上发声。《卫报》称:“他有着清明的心智,这让他在哲学普及读物的领域格外杰出。”他的书总是能切中当代人的思想和伦理困惑,以生动的故事或语言作为思想实验场景,为人们提供多种哲学选择的可能性。他的书总是能打破传统的思维框架,另辟蹊径。

-

查拉图斯特拉如是说

¥15.2¥38.0 -

哲学家的狗:一本让人捧腹大笑的超萌醒脑哲学书

¥15.9¥49.8 -

生活即是行动

¥19.2¥52.0 -

圣经的故事

¥19.1¥58.0 -

传习录

¥11.6¥55.0 -

周国平人文讲演录:人生和性爱的难题

¥13.9¥39.8 -

列宁全集4

¥3.8¥9.7 -

传习录:王阳明心即是理,知行合一

¥10.1¥36.0 -

心灵的平和之美

¥17.1¥45.0 -

知行合一:王阳明心学:升级图解版

¥14.3¥46.0 -

弗洛伊德论自我意识

¥14.1¥38.0 -

论语讲座

¥9.0¥23.0 -

哲学家们都在想什么

¥15.7¥49.0 -

谈修养

¥9.0¥20.0 -

昨日书林:道教史

¥12.2¥33.0 -

十力语要初续

¥10.3¥24.0 -

时间哲学简史

¥19.2¥52.0 -

沉思录

¥18.4¥49.8 -

穿越时空,与孔子对话

¥17.3¥48.0 -

哲学讲话-大家小书

¥23.8¥39.0