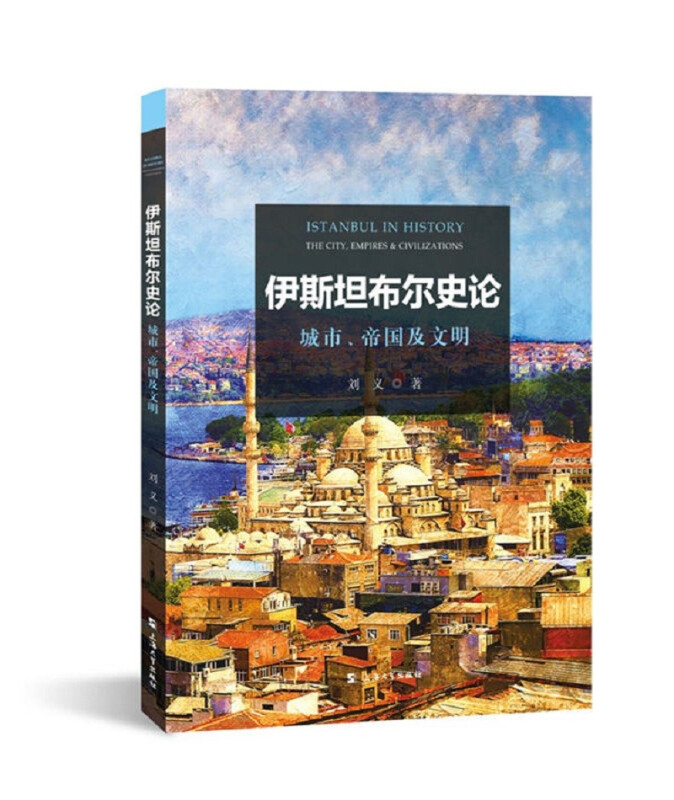

- ISBN:9787567144705

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:214

- 出版时间:2022-06-01

- 条形码:9787567144705 ; 978-7-5671-4470-5

本书特色

每个人的心中都有一座伊斯坦布尔,神秘的、多变的、瑰丽的、梦幻的,多维的伊斯坦布尔,总是那么吸引着你我他……

内容简介

作者为上海大学历史系教授,出版著作三部:《全球化背景下的宗教与政治》(2011年)、《全球化、公共宗教及世俗主义:基督教与伊斯兰教的比较》(2013年)、《优选灵恩运动与地方基督教:一种生活史的考察》(2018年)。本书是上海哲社规划项目、上海浦江人才计划、上海曙光学者计划的研究成果。全书从有名小说家帕慕克关于伊斯坦布尔的传记开始,以个人在土耳其工作和生活的经历结束。主体内容分为三大部分:**部分从通史的角度梳理了君士坦丁大帝的传奇、1453年君士坦丁堡陷落在文明目前的意义、凯末尔领导的土耳其革命、关于“新土耳其”的梦想等。第二部分侧重横向分析,包括伊斯兰教与世俗主义、土耳其民族主义的特征、土耳其的社会主义运动、伊斯兰教与女性主义等社会思潮。第三部分聚焦于文明交往的个案,包括美国传教士在奥斯曼帝国开设的教育机构、中国与土耳其的早期交往、文明冲突视角下的中东、丝路史学的建构等。本书以伊斯坦布尔这一特殊的城市为中心,但又不局限于城市本身,而是延伸为帝国史与文明史的广泛讨论。该书以专业的历史研究为基础,同时又具有相当的可读性,希望可以服务于对历史有深入兴趣的爱好者。

目录

序 伊斯坦布尔的多维面孔 / 001

通史篇

基督信仰与罗马帝国:君士坦丁大帝的功绩 / 013

帝国更替与文明兴衰:全球史上的1453年 / 025

从鲁米利亚到安纳托利亚:土耳其的现代化历程 / 038

从新土耳其到新奥斯曼主义:埃尔多安的苏丹梦 / 051

分析篇

伊斯兰教与世俗主义:土耳其的意识形态之争 / 067

政党选举与暴力恐怖:土耳其的民族主义问题 / 083

东方政策与西方民主:土耳其的社会主义运动 / 096

伊斯兰教与女性主义:土耳其的性别政治问题 / 112

交往篇

美国传教士在奥斯曼帝国的产业:罗伯特学院 / 133

超越文明冲突论:伯纳德·刘易斯的中东史观 / 149

丝路史学的建构:全球性、关联性及公共性 / 163

当孔子来到博斯普鲁斯:个人经验与反思 / 173

参考文献 / 185

节选

纵然每一座城市都有着斑斓的色彩和绚丽的历史,但相比于伊斯坦布尔或许都会有些黯然失色。伊斯坦布尔的魅力很大程度上在于各种错综复杂的矛盾,如传统与现代、东方与西方、神圣与世俗,*诡异的则莫过于黑海和白海(即地中海)在博斯普鲁斯海峡的暗流涌动。我的伊斯坦布尔历史书写源于一段工作和生活的经历,而碰巧自己又是一个从事相关研究的历史学者。因此,这里的文字,部分来自观察,部分则来自体验,另外还需加上一些人文的关怀。伊斯坦布尔的辉煌,不可以限制于任何一位作者的笔下;众人可做的,往往是在博斯普鲁斯海峡取一瓢饮。而对于受过严格训练的历史学者,则可能面临更多的困惑,甚至于有些无从下手。无论如何,既然来到了这里,或许就应该纵身一跃,在激浪中挣扎一回。抱着这样的心态,我开始了这一段探索历程。 一、过去与现在:一座绚丽多彩的城市 习惯上,人们经常会说,伊斯坦布尔是横跨欧亚、连接东西方的桥梁。这确实不错。在著名的博斯普鲁斯大桥两边,就竖立着两块分别写着“欢迎来到欧洲”和“欢迎来到亚洲”的路标。在塔克西姆广场附近的独立大街上,游客们也时常发现,身着黑色罩袍的穆斯林妇女和穿着吊带衫的时尚女郎并肩而行。另外,在林立的清真寺之间,你还会看到鳞次栉比的酒吧和其他娱乐场所。 这就是伊斯坦布尔——一座充满矛盾而又迷人的城市。这里曾经是拜占庭帝国的君士坦丁堡;实际上,一直到很近的时期,英语世界的人们还是习惯称它的这个名字。即便在1453年被奥斯曼军队攻陷后,“君士坦丁耶” (Kostantiniyye)也只是其土耳其语的别称。直到1930年,“伊斯坦布尔”才成为这座城市的官方名字,其含义即“去那城”。无论是君士坦丁堡还是伊斯坦布尔,它确实配得上“那城”。正如诸多旅游手册经常引用的拿破仑的话——“如果世界是一个国家,它的首都一定是伊斯坦布尔”。 伊斯坦布尔的伟大与壮丽基于其绚烂的色彩。著名人类学家简·加内特在其经典著作《土耳其的城乡生活》(Turkish Life in Town and Country)中曾描述道: 来自不同民族的人们,穆斯林、基督徒和犹太人,共同组成了这一国际大都市的人口,分居在城市的不同角落里。在忙完一天的生意后,或者是诚实的交往,或者是参照某种商业伦理,在日落时休憩于完全不同的世界,并因为语言、宗教、传统、民族自豪感或社会习俗而几乎彼此隔绝。本地居民的生活和思想,极少受到这些跟他们打交道的外国人的影响。 当人们来到著名的苏丹艾哈迈德广场,会惊奇地发现,代表东正教文明的圣索菲亚大教堂和代表伊斯兰文明的蓝色清真寺竟然只有百米之遥,而且看起来非常相似。人们所不太熟悉的是,除了从教堂变为清真寺,圣索菲亚大教堂还在十字军东征时期充当过一段时期的天主教的教堂。而蓝色清真寺之蓝,竟然跟来自中国的青花瓷有着密切的关系。又或者,当伫立在加拉塔大桥之上,我们竟然看到三股水的交汇——金角湾、博斯普鲁斯及马尔马拉海。它们隔开的不仅仅是东方与西方,还有过去与现在。 然而,对于大部分的伊斯坦布尔人来说,或许只有在面对游客时他们才会想到这些。在大部分的时间里,他们只是安居于各自的小区,过着日常琐碎的生活。许多上班族每日都往返于旧城与新城、欧洲与亚洲之间;但对于他们来说,这就像从上海的浦西到浦东一样,并没有特别明显的感觉。但是,在美丽的博斯普鲁斯大桥之下,你却会隐约感觉到两股不同的海水之间的涌动。黑海的深沉和白海的绚丽相交融,形成了伊斯坦布尔阴晴多变的天气,也造就了伊斯坦布尔人悠忽不定的性格。 二、黑海与白海:呼愁之伤 有别于外来的游客,土耳其人确实对黑海与白海的交融有着深切的体会,并形塑了其内在的精神气质。这超越了我们关于欧洲与亚洲、东方与西方的表面判断。中国作家莫言在评论奥尔罕·帕慕克的小说时说:“天空中冷空气与热空气交融会合的地方,必然会降下雨露;海洋中寒流与暖流交汇的地方繁衍鱼类;人类社会多种文化碰撞,总是能产生出优秀的作家和优秀的作品。因此可以说,先有了伊斯坦布尔这座城市,然后才有了帕慕克的小说。” 不同空气和水流的交融,让莫言首先想到了中国背景式的生产。而对于生长在土耳其社会文化中的帕慕克来说,却形成了一种忧郁式的感伤。在《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》中,这被表述为“呼愁”的主题。帕慕克认为,“呼愁”体现了“集体而非个人的忧伤”。它是一种“看待我们共同生命的方式”,是一种精神境界和思想状态。在小说家的笔下,它化为诸多纷乱而随意的景象,却又凝聚在某种具体的行为上。所谓“美景之美,在其忧伤”。 然而,“呼愁”作为伊斯坦布尔人的一种集体气质,就决不会只是小说家个人多愁善感的情绪流露。相比于列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》里所描绘的忧伤主题,帕慕克即指出:“差异在于伊斯坦布尔辉煌的历史和文明遗迹处处可见。”这构成了“呼愁”*基本的历史资源——伟大的过去和不堪的现在。这是土耳其人在一战后的一种普遍情绪。“在废墟中寻找一个新土耳其”,成为近代以来土耳其人追逐的梦想。然而,作为小说家的帕慕克不同于作为政治家的凯末尔。他学会了欣赏这种废墟之美,甚至将此类比于他和哥哥之间的打架。为此,他将个人的命运和城市的命运连接在了一起。 “呼愁”也体现了一种文学气质,特别是法国文学的影响。曾经的佩拉大街几乎成了现代美好时光的象征。想想即便是伊斯兰教的经典《古兰经》,一度在奥斯曼晚期*流行的译本是法语而不是土耳其语。法国文学对土耳其的影响更是可以想象。帕慕克阅读法国文学,也向法国作家学习。他特别提到奈瓦尔、戈蒂耶和福楼拜在伊斯坦布尔的情形。他未必赞同他们,却希望通过他们的眼光来了解伊斯坦布尔。而且,如帕慕克自己所说,作为一名既天真又感伤的小说家,他从西方人那里学到了小说的技艺,却还要比他们表现得更好。 “呼愁”的一种更深层次的根源在于土耳其的苏菲主义传统,特别是梅乌拉那·鲁米的《玛斯纳维》。帕慕克解释说:“对苏菲派来说,‘呼愁’是因为不够接近真主安拉因为在这世上为安拉做的事不够而感受到的精神苦闷。”由于感到对安拉的领悟不够深刻,所以他们倍感痛苦;但他们更大的痛苦却在于,因为不能体验到这种因不足而产生的痛苦。然而,帕慕克紧接着就解释说:“我之所以阅读了大量的土耳其经典著作、波斯和苏菲派经典,主要是基于一个世俗的层面上来读,而非宗教的层面。”换句话说,帕慕克重视的是它们的文学和思想资源。 帕慕克确实擅长从不同的文化传统汲取资源。譬如,他多次提到托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,对其中的文学手法甚为钦佩。联想俄罗斯文化中深沉的东正教因素,以及君士坦丁堡曾经是东正教之都,或许从文化的层面上帕慕克都受到了影响。他也欣赏中国的山水画,认为其提供了一种类似小说的景象,并将其视为影响土耳其细密画的资源之一。帕慕克实际上到访过中国,不过他觉得中国读者并没有真正理解自己。 三、东方与西方:怀旧的现代性 土耳其和中国之间的感情联系,基于都有伟大文明及其近代以来在西方文化冲击下有类似的变迁。在著名思想家康有为等人的笔下,晚期奥斯曼帝国和清朝相对应,成为“西亚病夫”和“东亚病夫”的难兄难弟。这也构成了近代以来中国人希望探索和了解土耳其的一个思想根源。 2013年,因有着对伊斯坦布尔作为东西方桥梁的想象,也因有着近代以来中国知识分子的惯性感伤,我踏上了土耳其的土地,背包里正好装着一本帕慕克的《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》。我曾多次从浦东机场短暂离开上海这个第二故乡,但那一次我却有一种莫名其妙的独特感伤。在来到伊斯坦布尔之前,我仿佛已经披上了帕慕克的影子。 在伊斯坦布尔,我的工作和生活离帕慕克都不是那么远,但我们从未在任何场合有谋面的机会。这让我更多地可以从文学的场景而不是以个人来理解帕慕克。我工作的海峡大学的前身正是帕慕克曾学习过的罗伯特学院。帕慕克的哥哥和嫂子都在那里工作。他嫂子还曾担任海峡大学孔子学院的外方理事长。从婴儿湾到黄金地的海峡沿岸,也是我们经常活动的地方。特别是在当地工作的*后一年,我就住在与尼山塔什一街之隔的波曼提。我们的一个教学点则位于许多中产家庭休假的海贝里岛。 尝试从帕慕克的角度阅读伊斯坦布尔,我首先会想到林语堂和他的小说《京华烟云》。他们都是受西方文化深刻影响的本土作家,又都在西方文化的冲击下返回各自的传统寻找资源。但说到伊斯坦布尔作为帝都的衰落,我们特别容易联想到电影《末代皇帝》所反映的“紫禁城的黄昏”。若论作为现代城市,特别是其在文学中的景象,香港导演王家卫电影中的上海意境则有更多的相似性。而要说到帝都的变迁和衰落,或许我们更愿意提到西安和南京。因此,在中国,我们其实是找不到跟伊斯坦布尔完全匹配的一座城市的。 不过,我确实愿意追寻伊斯坦布尔和上海之间的现代都市情结。2015年,在博斯普鲁斯电影节期间,我在自己工作的地方组织了一个以“夜上海”为主题的电影周,一部代表作即彭小莲导演的《上海伦巴》。光是名字,这就给人们以无尽的想象。联想到20世纪30年代的十里洋场,法租界里没落的白俄贵族,这确实体现了一种“怀旧的现代性”。不同的是,土耳其人曾经因为政治伊斯兰的复兴而兴起了一种对世俗主义的怀旧情绪;中国人则是因为现代化过快而产生了一种对近代历史的浪漫想象。 作为姊妹城市,上海和伊斯坦布尔之间的区别确实大过了相似性。伊斯坦布尔从帝都到现代城市的变迁,培育了一种落寞的忧伤情绪。在著名学者李天纲所写的《人文上海》一书中,除了那种表象的“罗曼蒂克消亡史”,我们更发掘了从现代商业中培养出的市民精神。另外,联想到上海曾经收容逃亡的白俄贵族,二战时期更是成为唯一对犹太人张开怀抱的城市,一种海纳百川的精神油然而现。相比而言,伊斯坦布尔的多元性则在一战后骤然消失,跟希腊的人口交换更是反映了一种狭隘的民族主义精神。因此,在加拉塔大桥和黄浦江边,我们看到了当下迥然不同的风景。

作者简介

刘义,上海大学历史系教授。2010-2011学年美国乔治城大学博士后研究员,2013-2016年担任土耳其海峡大学孔子学院中方院长。先后完成国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目等。

-

两张图读懂两宋

¥23.2¥76.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥14.7¥49.0 -

万历十五年

¥23.5¥25.0 -

汉朝其实很有趣

¥9.5¥38.0 -

两晋其实很有趣

¥9.1¥35.0 -

清朝穿越指南

¥19.8¥45.0 -

朱元璋传

¥17.2¥39.0 -

从三十项发明阅读世界史

¥17.6¥39.0 -

中国近代史

¥21.1¥39.8 -

人类酷刑简史

¥33.6¥59.0 -

明朝那些事儿大结局 第七部

¥12.5¥29.8 -

唐潮:唐朝人的家常与流行

¥33.3¥68.0 -

胡同里的姑奶奶

¥35.6¥78.0 -

韩鹏杰说:这才是江湖

¥27.4¥48.0 -

告别与新生-大师们的非常抉择

¥22.9¥45.8 -

康雍乾盛世中的君臣关系

¥14.3¥39.8 -

昨日书林:民族与古代中国史

¥8.0¥25.0 -

至道无餘蕴矣:梁漱溟访谈录

¥30.9¥68.0 -

希特勒死后:欧洲战场的最后十天

¥35.1¥68.8 -

民国往事

¥12.8¥18.0