5分

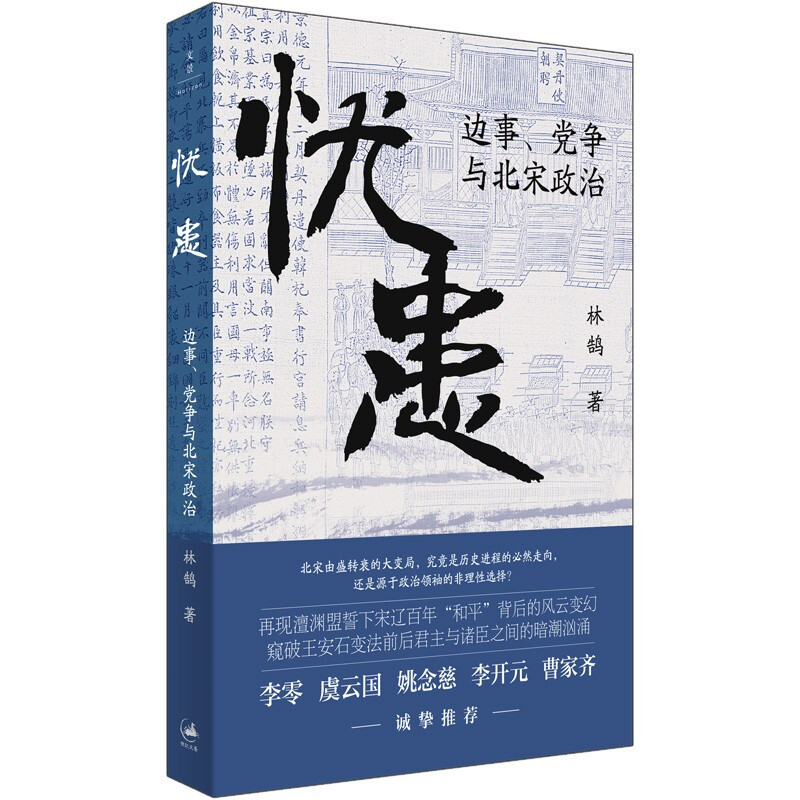

忧患:边事、党争与北宋政治

清华大学历史系博士后林鹄的论文集,史料详实,观点具有思辨性,在宋史研究中有独特的见地。

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787208176676

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:352

- 出版时间:2022-05-01

- 条形码:9787208176676 ; 978-7-208-17667-6

本书特色

适读人群 :广大读者·精审史料,重现北宋内政与外交的风云变幻 作者通过对于史料的细密爬梳与巧妙组织,围绕北宋中后期的内政与外交讲述了一系列彼此勾连的“故事”,由天书封祀、庆历增币、元祐更化等历史事件,至宋神宗、王安石、司马光、高太后等数位历史人物,呈现了澶渊之盟后宋辽夏间跌宕起伏的军事纷争与政治博弈,以及由此所引发的使内政逐步陷入混乱的变法与党争。各章之间环环相扣,文气通达,史料翔实,既富专业性,也颇具趣味性与可读性。 ·突破旧说,窥破兴衰背后的“天命”与“人力” 虽博采各家之言,但不为其所束缚,对旧说多有突破。作者不从历史结局逆向推求,而是重视政治过程的详细分析,强调从历史当事人而非现代人的认识出发,探索历史中的可能性、偶然性和不确定性,体察政治领袖们对于理性的“挑战”以及由此对国家命运产生的影响,揭开历史进程中曾真实存在的种种面向。

内容简介

北宋中后期,外则强敌环伺,内则深陷党争,忧患频仍。本书围绕天书封祀、庆历增币、元祐更化等历史事件,以及宋神宗、王安石、司马光、高太后等数位历史人物,讲述了一系列彼此勾连的“故事”,对于北宋中后期政治史的多个重要问题进行了新的阐释。就分析方法而言,本书特别重视政治过程的详细分析,强调从当事人的认识出发,去探索历史中的可能性、偶然性和不确定性,力图寻求历史进程中曾真实存在的种种面向,揭示历史的复杂性。

目录

推荐序一(姚念慈)

推荐序二(曹家齐)

导 言

**编 后澶渊时代:太平幻梦及其破灭

**章 狂欢:天书封祀的缘起

第二章 惊悸:庆历增币与宋夏和议

附 记 澶渊之盟前的辽夏关系

第二编 辽朝投下的可怕阴影

第三章 师臣尊严:从王安石罢相谈起

附 记 再论王安石的政治作风

第四章 先夏后辽:神宗的对夏策略

第五章 创巨痛深:宋辽边界纠纷

第三编 变法撕裂了大宋政坛:脱缰的元祐更化

第六章 司马光的责任?

第七章 不负责的责任人:高太后与言官

余 论 党争与历史书写

第八章 司马光制造汉武帝?

第九章 反对派李焘如何书写王安石

附 录 回到人的历史:可能性和社会科学的误区

参考文献

后 记

节选

**章 狂欢:天书封祀的缘起 天下大势,分久必合,合久必分。公元907 年,伴随着唐王朝的正式灭亡,天下再度分崩离析。中华大地上,北方相继出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个短命王朝,史称“五代”,南方则先后诞生了前后蜀、吴、楚、南汉等一系列割据小政权,史称“十国”。公元960 年,赵匡胤黄袍加身,建立了宋朝,重新开启了统一 进程。 不过,对宋朝统一大业真正构成威胁的,是同样随着唐王朝覆灭而迅速崛起的塞北契丹(辽)政权。公元936 年,后唐太原守将石敬瑭与朝廷决裂,向契丹求援,*终借助辽朝的力量取代后唐,建立后晋,因此割让燕云十六州于契丹。所谓燕云十六州,包括五台山以北、以大同为中心的山西北部,以及雄安以北的京津冀地区。从此,河北地区失去了抵御游牧骑兵南下的天然屏障。这深刻影响了此后的中国历史。可以说,没有石敬瑭的这一举动,两百年后女真南下灭亡北宋,三百年后蒙古继续女真的脚步南下灭亡南宋,都可能不会发生。 宋朝建立之初,宋太祖对北方的强大对手辽朝非常重视,制定了先南后北的统一战略,将收复燕云放在计划的*后,终其一生也没能等到出师北伐的一天。赵匡胤的弟弟、宋太宗赵光义即位后,于公元979 年亲自率军讨伐北汉,消灭了长城以南*后一个割据政权后,移师燕云,结果大败而归。七年后,宋军再度北伐,同样丢盔弃甲,铩羽而返,从此太宗打消了收复故土的念想。 公元997 年,宋太宗辞世,其子真宗赵恒继位。此时宋辽两国,关系颇为紧张。虽然真宗和其父晚年一样,并无意强取燕云,但因为此前宋人两度北伐造成的不信任感,契丹铁骑频频南下河北,扫荡掳掠,施以报复。不过,尽管辽朝在军事上占有一定优势,不时突破宋军边防,进入河北腹地,但始终无法摧毁河北宋辽边界宋方防线,只能骚扰一番后退出了事。 公元1003 年,宋真宗的心腹宠臣王继忠在河北战场被契丹俘获,供出了宋军在河北的军事布置、应敌方案等重要情报。于是第二年秋天,契丹大军在太后萧氏、辽圣宗、权臣韩德让统领下,不与宋朝主力纠缠,冒险深入,直奔黄河。一旦渡河,大宋首都东京汴梁就近在眼前了。这种情况下,颇有英气的真宗御驾亲征,也来到了黄河岸边,踏上了前敌**线。 两军对垒,是否决战对双方而言,都是生死存亡的抉择。对宋朝来说,稍有闪失,皇上可能被掳,首都可能陷落。而就辽方而言,战败的结果同样可怕,不但契丹大军回不了塞北,政权的三个主要掌舵人也将沦为阶下囚。就这样,公元1005 年初,冷静的双方终于走出了宋朝两度北伐带来的信任危机,缔结了澶渊之盟,迎来了双方都渴求的和平局面。 一、天书封祀的意涵 北宋景德五年(1008)正月初三,真宗向文武百官宣布,去年十一月底,玉皇大帝曾派使者降临,专门来见他这位人世间的主宰,告诉他,如果下个月在宫中正殿举行一个月的祭祀,玉皇就会降下天书《大中祥符》。从十二月初一开始,真宗就遵照神灵的旨意行事。果不其然,今天在左承天门发现了挂在屋脊一角的天书! 于是,这一年的年号被改为大中祥符元年。一场延续十多年,直到真宗仙逝才告终结的盛大闹剧就此在锣鼓喧嚣中开场。 同年,天书又两次降临人间,一次还是在宫中,一次则是在中国古代政治文化中作为名山之首的泰山。在泰山举行封禅大典,也就是祭祀天地,被认为是天下太平的标志、帝王*荣耀的盛事之一。秦始皇、汉武帝之后,有机会享受这一荣光的皇帝,仅有东汉光武帝刘秀、唐高宗李治,和开元盛世中的唐玄宗李隆基。如今,天书的到来,让旷隔两百多年的盛典变得顺理成章。十月,宋真宗封禅泰山!寂寞的泰山终于又一次迎来了高光时刻——可惜,这是*后一次了。 从此,在当朝宰相带领下,举国若狂,各地纷纷出现奇花异草、一茎双穗的所谓嘉禾、枝条长到一起的连理木,甚至黄河变清等种种祥瑞(象征吉祥的灵异事物)。 三年后,真宗又在国民的请求下,来到汉武帝修建了后土祠的山西汾阴(今万荣县),再一次仿效唐玄宗,以极其隆重的仪式亲自祭祀后土地祇。 此后,一波又一波新的发现,不断将运动推向新的高潮。 文献中,对天书封祀(东封泰山,西祀汾阴)的缘起,有明确的说明: 契丹既和,朝廷无事,寇准颇矜其功,虽上亦以此待准极厚,王钦若深害之。一日会朝,准先退,上目送准,钦若因进曰:“陛下敬畏寇准,为其有社稷功耶?”上曰:“然。”钦若曰:“臣不意陛下出此言,澶渊之役,陛下不以为耻,而谓准有社稷功,何也?”上愕然曰:“何故?”钦若曰:“城下之盟,虽春秋时小国犹耻之,今以万乘之贵而为澶渊之举,是盟于城下也,其何耻如之!”上愀然不能答。 初,王钦若既以城下之盟毁寇准,上自是常怏怏。他日,问钦若曰:“今将奈何?”钦若度上厌兵,即缪曰:“陛下以兵取幽蓟,乃可刷此耻也。”上曰:“河朔生灵,始得休息,吾不忍复驱之死地,卿盍思其次。”钦若曰:“陛下苟不用兵,则当为大功业,庶可以镇服四海,夸示戎狄也。”上曰:“何谓大功业?”钦若曰:“封禅是已。然封禅当得天瑞,希世绝伦之事,乃可为。”[1] 寇准是北宋前期的名臣,澶渊之盟中立有大功。**则记载是说,他的对头王钦若为了排挤寇准,刻意在真宗面前贬低澶渊之盟,称之为“城下之盟”,即被对手逼到墙角,不得已之下树了白旗,换来的所谓和平条约。澶渊之盟能被比拟为城下之盟,是因为当时辽军深入宋朝腹地,真宗以“万乘之贵”亲临黄河岸边的澶州时,契丹大军就在城下。据说,在王钦若的提醒下,原本因澶渊之盟得意扬扬的真宗一下子变了脸色,话都说不出来了。 第二则记载是事态的进一步发展。王钦若为了掀翻政敌寇准,诋毁澶渊之盟,让宋真宗陷入了长期的抑郁状态。为了帮助皇上重新振作,王氏出了个主意,建议举行封禅大典,以此“夸示戎狄”,洗刷耻辱,用盛典向契丹证明,宋朝才是真正获得天命的正统所在。不过,封禅得有理由,*好是天降祥瑞,“希世绝伦之事”。就这样,天书出炉了。 长期以来,学界一直相信以上记载,认为天书封祀是做给以辽朝为代表的四夷看的,是为了消解城下之盟的屈辱,重新树立大宋的伟大形象。但近年来,不少学者针对这一看法,发表了修正意见。邓小南指出,从天书记载的内容看,其意义“不仅在于慑服北使(鹄按:澶渊之盟后逢年过节来宋朝的契丹使者)乃至外夷,更是要告谕海内,宣示给自己的臣民”。“对于赵恒来说,太祖建立的大宋皇权的权威,有必要再度向臣民隆重证明。”张维玲则将这一事件放在五代宋初的大背景下加以考察,有力地证明了天书封祀是宋初君主走出五代、重塑太平盛世的关键一环。这些研究事实上将天书封祀中的辽朝因素挤到了边缘,为我们展现出这场运动的真正渊源与动力,从而为自北宋中期以来这段历史阅读者的普遍困惑——为何以宰相王旦为首的朝中君子不仅没有阻止,反而积极参与其中——提供了较合理的答案。 不过,即便是被削弱的契丹角色,在天书封祀的阐释中依然是个不谐之音。太平盛世并非可以任意塑造。张维玲指出,虽然宋太宗数度欲行封禅,终因时局不符合太平的条件而作罢,而真宗朝与辽国以及割据夏州(今陕北榆林)的党项势力达成了和平,才使封禅得以可能。那么,到底真宗朝宋人如何看待澶渊之盟?如果盟约被视为屈辱的城下之盟,天书封祀的目的之一(即便只是之一)是夸示四夷,以此为遮羞布,那所谓的太平无非自欺欺人而已。我们就仍然必须追问:王旦等君子为何如此全身心地投入这场旷日持久的追逐皇帝新衣的荒唐闹剧? 笔者曾对澶渊之盟的过程做过详细分析,指出真宗没有畏懦怯战,表现可圈可点,并无屈辱可言。本章在此基础上,进一步探讨盟约签订后宋朝君臣对盟约的看法。事实上,澶渊之盟后,北宋朝野上下,举国欢腾,普遍相信安史之乱引发的混乱局面,经历了二百五十多年,至此才真正终结,可与开元之治媲美的盛世已经到来。东封西祀并非粉饰太平,而是真心实意的庆典。 二、时人的认识——屈而不辱 为人深信的天书封祀起于城下之盟说的证据,除了上引记载外,在史料中找不到其他有分量的佐证。对于上引记载的真实性,杜乐已表示出疑虑。而笔者以为,此事断不可信。 王钦若构陷寇准说要想成立,有一个前提,那就是澶渊之盟的主角是寇准,而非真宗本人。但笔者此前已揭示出,虽然一度出现过短暂且合情合理的犹疑,真宗表现相当果敢,从亲征到盟约,都是他本人的主动决策。寇准固然立有大功,但也不过是辅助真宗而已。那么,王钦若诋毁澶渊之盟,就等于当面扇真宗一个大耳光。这,可能吗? 再者,澶州城下,主动权在宋而不在辽,宋方可战可和,形势对契丹更为不利。是真宗主动选择了求和,是双方都有意求和,而非宋人在辽军武力威胁下不情不愿地签订屈辱和约。即便和约已定,契丹仍不无惶恐,生怕退兵之际被宋军围堵追杀。当时也的确有武臣请求阻截辽兵,但真宗没有采纳其建议。此举并非出于懦弱畏敌,而是顾全大局。事实上,对于退兵之际劫掠宋朝百姓的契丹部队,真宗下令予以痛击,并与辽方交涉,要求释放所掠宋人。契丹因此约束部队,规规矩矩退出了大宋疆土。 近四十年后,辽朝乘西夏叛乱之机要挟宋朝,名臣富弼为此出使契丹。面对辽主,富弼有这样两句话:“北朝(契丹)忘章圣皇帝(宋真宗谥号)之大德乎?澶渊之役,若从诸将之言,北兵无得脱者。”这是说,如果当初真宗采纳武将的建议,在澶州到宋辽边境这近千里的路线上,层层设防,契丹大军恐怕会全军覆灭。要知道,这是谈判的关键时刻,如果没有一定的事实依据,岂不弄巧成拙? 又过了三十多年,宋神宗在位时,宋辽发生边界纠纷,皇上向元老重臣征求意见。曾经担任宰相的曾公亮认为不能让步,如果因此谈判破裂,契丹入侵,宋朝完全有能力抵抗侵略者。为了鼓起神宗的勇气,曾氏举澶渊之盟为例,称当时辽军“一遇(真宗)亲征之师,狼狈请盟,若非真宗怜其投诚,许为罢兵,无遗类矣”。试想,如果澶渊之盟真是屈辱的城下之盟,而曾公亮颠倒黑白、编造谎言,他就不怕谎言一旦被戳穿,反而会提醒神宗契丹很可怕吗? 随后,宋朝派出大科学家沈括去辽朝谈判。沈括当面斥责辽人不义,指出:“往岁北师薄我澶渊,河溃,我先君章圣皇帝不以师徇,而柔以大盟。”强调当时形势对契丹非常不利,如果不是真宗主动选择了和平,辽军命运会很悲惨。与富弼相似,沈氏在外交场合提及此事,若是无稽之谈,岂非自取其辱? 要之,富弼、曾公亮、沈括三人的说法,容有夸张之嫌,但无疑是建立在这样的事实基础上的:澶渊一役,宋人在战场上的表现并不差,辽方的处境更为凶险——孤军深入千里,顿兵坚城之下——,对宋而言,盟约的签订谈不上屈辱。而史书记载王钦若进谗言诋毁寇准之后,面对辽使时,宋真宗仍然表现得非常平和与自信。就在天书降临的前夕,景德四年(1007)十一月,契丹使者耶律元在东京汴梁招待外国使节的宾馆中,每天都能听到宋军操练的战鼓声,宋方接待人员恐怕引发外交争端,搪塞说,这是民间在演戏,在大摆宴席。消息传到真宗耳中,他对宰相说:“不若以实谕之。诸军比无征战,阅习武艺,亦国家常事耳,且可以示无间于彼也。”皇上的意思是,不妨实话实说,现在两国和好,宋军不用再出征打仗了,就必须保持演习,这是一个国家军队的正常状态,并非是为进攻辽国而备战。真宗认为,坦诚相待,反而能增进双方的互信。这个例子让我们看到,真宗不卑不亢,完全不像一个内心有浓重阴影、马上要着手一项旨在挽回面子的自欺欺人的荒唐事业的人。 后来,在天书封祀运动如火如荼的大中祥符七年(1014),山东登州(今蓬莱)的地方官向朝廷报告,已经断绝与宋朝朝贡关系多年的高丽,突然派遣使者跨海来到登州,声称要到宋廷朝贡。地方官不知所措,请求中央指示。宋真宗召集宰执商议。王旦说,高丽历来是中原王朝的附属国,契丹崛起后被辽朝控制,与大宋断了来往。现在宋辽和好,高丽主动来朝贡,应该允许使者到京城来朝见皇上,契丹方面一定不敢有什么非议。而且使者离开高丽时,辽朝一定已经获知此事,如果契丹使者问起来,可以坦诚相告。 王钦若则有顾虑,高丽主动上门,恐怕是辽丽关系出现问题的缘故,如果允许高丽使者来京,时间上正好会撞上辽朝使节,难保不发生事端。但王旦坚持认为,四夷来中国朝贡,再正常不过,至于辽丽之间产生嫌隙,那是两国自己的事,宋廷保持中立即可。 *后,真宗夸奖王旦“卿言深得大体”,在京城正式接待了高丽使者。如果真宗心虚,以澶渊之盟为耻,不大可能如此胸怀坦荡,不在契丹面前遮掩宋朝与高丽的交往。 澶渊之盟的内容,主要可以归结为两点。其一,宋辽皇帝兄弟相称,两国遵循严格的平等礼仪进行交往。其二,宋朝每年交付辽方二十万匹绢和十万两白银,作为契丹放弃“关南”领土的补偿。所谓关南,是指石敬瑭所割燕云十六州中,后周世宗柴荣于公元959年(即宋朝建立前一年)北伐时夺取的瀛州(今河北河间)、莫州(今河北任丘)。

作者简介

林鹄,浙江瑞安人。北京大学历史学硕士,芝加哥大学人类学博士,清华大学历史系博士后。中国社会科学院古代史所副研究员。兴趣集中于政治史、思想史。著有《辽史百官志考订》《南望:辽前期政治史》。

-

中国岁时节令辞典

¥31.8¥75.0 -

中国通史

¥18.5¥45.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥14.7¥49.0 -

安史之乱

¥27.9¥68.0 -

人类酷刑简史

¥23.6¥59.0 -

从三十项发明阅读世界史

¥12.5¥39.0 -

中国近代史

¥12.7¥39.8 -

万历十五年

¥20.6¥25.0 -

明朝那些事儿:第陆部日暮西山

¥8.9¥29.8 -

发明里的中国(平装)/九说中国

¥8.0¥25.0 -

生命之种:从亚里士多德到达.芬奇.从鲨鱼牙齿到青蛙短裤.宝宝到底从哪里来

¥18.2¥52.0 -

明朝那些事儿大结局 第七部

¥10.1¥29.8 -

日本历史

¥15.8¥48.0 -

小字白劳-李零自序集

¥22.1¥65.0 -

名师讲堂文物精品与文化中国

¥26.5¥78.0 -

消寒图:珍重待春风

¥23.6¥58.0 -

中国的科名

¥13.4¥42.0 -

中国历史速记图表

¥9.9¥38.0 -

终局之地:南明那些事儿

¥21.8¥68.0 -

历史十讲-走进王朝深处

¥12.2¥36.0