5分

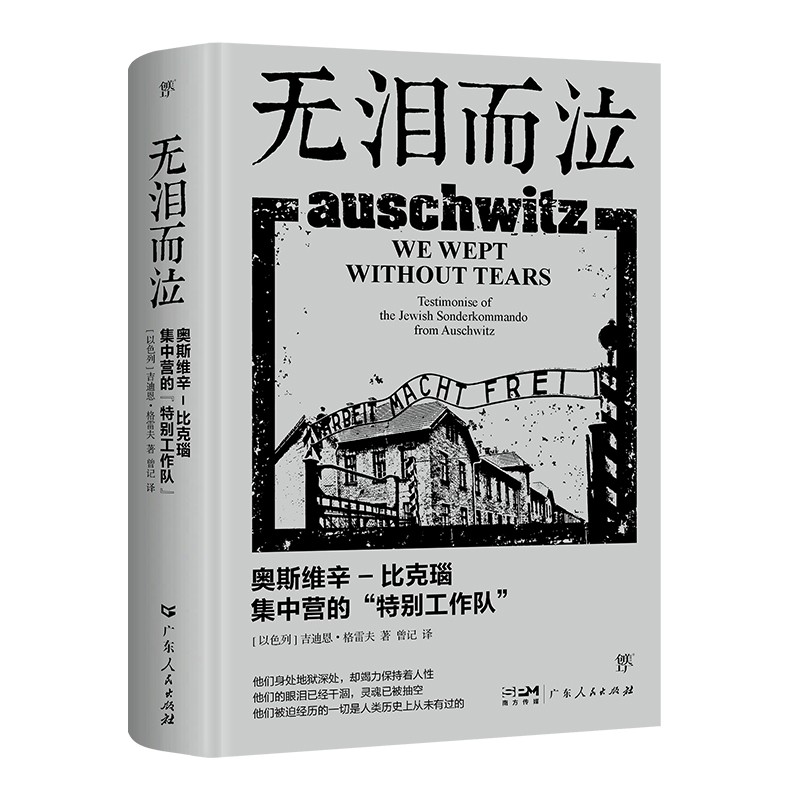

无泪而泣 奥斯维辛-比克瑙集中营的特别工作队

“特别工作队”指在纳粹实施种族灭绝的集中营中被挑选出来、被迫在毒气室和焚尸炉旁工作的犹太奴工。作者通过多年的资料采集和访谈,以丰富的细节和严密的逻辑,重构了“特别工作队”的生存状态;以不可超越的深刻与公正,剖析了这批特殊幸存者的内心世界。

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

品相一般,四个角均有磨损,书看完了,感觉很多内容作者重复讲来来回回的内容一样的,买了书为了不浪费,我还是坚持看完了。本书的历史意义大于文学意义。五星好评支持一下。

看了心情很沉重,在课本上的场景更加详细地被论述,很有意义的书。

看了心情很沉重,在课本上的场景更加详细地被论述,很有意义的书。

- ISBN:9787218137933

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:536

- 出版时间:2020-01-01

- 条形码:9787218137933 ; 978-7-218-13793-3

内容简介

《无泪而泣》是一本研究奥斯维辛“特别工作队”历史的开创性著作。“特别工作队”是在纳粹实施种族灭绝的集中营中被挑选出来、被迫在毒气室和焚尸炉旁工作的犹太奴工。他们目睹了人间地狱般的杀戮场景,被迫参与其中。吉迪恩·格雷夫通过多年的资料采集和访谈,以丰富的细节和严密的逻辑,重构了“特别工作队”的生存状态;以不可超越的深刻与公正,剖析了这批特殊幸存者的内心世界。

前言

塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)博士被誉为英国“文坛大可汗”,是大名鼎鼎的启蒙运动泰斗。他编纂了大型英语词典,还非常拥护“理性”。你或许会感到奇怪,这样一位伟人,为何会出现在介绍抑郁症的书里,成为研究案例呢?相信读过上述段落,你就有了答案。这段文字选自《约翰逊博士传》(Life of Samuel Johnson),作者是约翰逊的朋友,著名的詹姆斯·鲍斯威尔(James Bowswell),同样也是抑郁症(当时称为“忧郁症”)患者。关于这种疾病,有一点比较奇怪,就是它在历史上一直都被看作时髦病。事实的确是这样,你在后面就会反复读到。不过,即便它再时髦,一代文豪约翰逊还是难逃魔爪。病魔几乎把他击垮,使他陷入了深深的绝望,境况悲惨。与肉体上的苦痛相比,约翰逊经受的精神错乱要严重得多。

那么,约翰逊是怎么变成了这个样子?同时代的人又如何看待他和他的疾病呢?在个体患者层面,由于每个人心理立场不同,社会地位不同,抑郁症的表现也都是不一样的。而在某个社会群体内部,抑郁症又呈现出了相同的特征,因为不同的文化都会按照自己的方式来解读疾病:人们会给每种疾病都编个“故事”,甚至还会写本“传记”。故事情节可能会徐徐展开,也可能陡然生变。而在抑郁症的故事里,我们似乎看到,它表现出来的症状还是相对一致的,但不同时期的文化不断重塑了它的概念,而且“抑郁圈”的人们也都有各自的体验。让我们通过约翰逊的故事,来看看这是怎么一回事。

约翰逊的病史

“这就是我的病史。和其他病史一样,都是悲惨的故事。”临终前,约翰逊说起了自己的痛风、哮喘,还有身上大大小小的毛病。但无论是对于约翰逊还是其他抑郁症患者,要把身体症状和心理疾病区分开来,都是非常困难的。现代医学历来信奉的是身心分离,但大量近期研究的结果都在回归以往公认的真理,即身心密不可分(见图1)。约翰逊的这些毛病,早在青年时期就出现了,而那个时代还流行抑郁症会遗传的理论。要是认同这一点的话,他可能还没到青年时期就已经发病了。瘰疬病是他小时候的毛病,那时候,人们认为这是“国王的恶魔”,需要女王通过触摸患者,用她的神力来治疗。约翰逊也尝试过这种偏方。瘰疬对约翰逊的健康状况产生了深远影响,毫无疑问,它也是抑郁症的一个诱因。在《约翰逊博士传》的结尾,鲍斯威尔非常生动地描述了约翰逊的形象,令人难忘:

他身材高大匀称,面容好似古代雕像,但他的外表看起来还是有些怪异,有些粗野。这是因为他总是不由自主地抽搐,衣着邋里邋遢,而且女王的“御触”也没能治好瘰疬,给他留下了许多疤痕。他看东西只能用一只眼睛。但由于他的头脑十分强大,甚至弥补了这种缺陷,所以只要目力所及,他的观察力就极为敏锐。他这个人禀性古怪,有一种病态的感觉。他从来都不知道自由地活动身体、跑跑跳跳到底有多么自在,多么快乐。他走起路来就像戴着脚镣似的,艰难地挣扎着;骑马的时候又根本不能控制方向,任凭马带着他撒欢,就像坐在热气球里一样左摇右晃,上下颠簸。

在这个时期,提到“禀性”这个词,可能既指代身体特质,又指代心理特质,“病态”也一样。在上面这段文字里,鲍斯威尔就是用“病态”这个词来描述约翰逊的身心状态。在他的笔下,这位伟人看起来是个滑稽的怪人,文风可能也有点夸张。可如果仅仅看到约翰逊疾病缠身,我们就会忽视他的内心有多么煎熬。接下来,鲍斯威尔写到了约翰逊的抑郁症,并暗示了病因:“他为肉体上的病痛所苦,这病常常弄得他不安定和烦躁不已。由于生来的忧郁,这种忧郁的云雾让他活跃的想象力蒙上了一层阴翳,并为他一生的思想发展趋势投下了阴郁的色调。”

在18世纪,人们在说抑郁症时,还会用“忧郁症”这个词,“疑病症(hyponchondria)”“坏脾气(spleen)”和“病气(vapours)”这些词也都会用到。尽管当时常常能看到“抑郁”这个词,鲍斯威尔的《约翰逊博士传》等著作里更是大量使用,但此“抑郁”非彼“抑郁症”。我们如今所说的抑郁症兴起于19世纪末,至今还在不断发展演变,各种各样的定义和解释层出不穷。可无论是旧称呼,还是新叫法,它们都可能一样模糊(也可能一样具体)。鲍斯威尔常常说起约翰逊。在他指出“约翰逊由于精神严重抑郁而饱受折磨”的时候,他说的不是某种具体的疾病(忧郁症),而是一种“精神”遭到压迫、贬低,不能正常运作的身心状态。

约翰逊患上忧郁症,病根就在他的父亲迈克尔·约翰逊身上。鲍斯威尔指出,忧郁症是可以遗传的,因为他从约翰逊身上看到了这一点。迈克尔身材高大,身体强壮,意志坚定,思维活跃,但就像是在*坚硬的岩石里,也常常能发现有些岩脉中含有脆弱的物质一样,强壮的迈克尔身上就掺杂了那种疾病。无论你怎么细看,也看不出是什么病。不过,这种疾病的影响可是广为人知:患者会感到厌世,大多数人都关心的事物,他一点兴趣都没有,整个人看起来也是阴沉沉的,还特别悲惨。从父亲身上,约翰逊继承了一些特质,也继承了“一种邪恶的忧郁”。心烦意乱的时候,他就狠狠地咒骂,说这种忧郁“弄得他一辈子都成了疯子,至少不大清醒”。

在这里,鲍斯威尔强调的是悲伤,而不是焦虑,虽然这两种情感都是构成约翰逊抑郁症的基础。约翰逊从父亲身上继承了“脆弱的物质”,也就是根深蒂固的抑郁症。按他自己的话说,这让他“一辈子都成了疯子”。在这段文字里,“清醒”指的是“头脑清醒”“神志正常”。约翰逊“心烦意乱的时候……就狠狠地咒骂”,鲍斯威尔也把那些话都删掉了,因为他想对约翰逊的抑郁症轻描淡写,让读者以为这不过是天才身上的小毛病。但对约翰逊而言,抑郁症实在是太痛苦了,比鲍斯威尔写的要严重得多。他在各类作品中都表达了自己的痛苦。

愧疚、懒散、宗教与母亲

经受了疾病这样的折磨,约翰逊却还能凭借自己的才华写出大量佳作,这确实非常矛盾。到后来,这种矛盾现象还变得越来越明显。要寻找答案,还要从他早年的经历说起。鲍斯威尔指出,约翰逊能取得这样的伟大成就,是因为他不断地追求完美,而且一想到自己有满腹才华,却没有充分地利用起来,他就很愧疚:“‘多给谁,就向谁多取’,这一庄严箴言似乎始终镌刻在他的脑海里。无论怎么努力,做了什么好事,想到这句话,他就对自己感到不满。”这句话来自《圣经》,描述的是宗教里的愧疚感,也把约翰逊折磨得很厉害。他害怕死亡,害怕*终的审判。这句箴言让他觉得自己太过懒散,所以不停地鞭笞自己。他在各类作品当中,一直贯彻的主题就是自己的懒散。在小约翰逊还只有三岁时,母亲萨拉就给他灌输了上帝的思想。从此,小小天才的脑子里就深深地记住了:我不能堕入地狱。因为天资聪颖,所以他在读过《旧约》(Old Testament)中愤怒上帝的启示以后,能更好地吸收内化。除此之外,每周日,萨拉还要让他读《人当尽的本分》(The Whole Duty of Man)。这本宗教著作警示虔诚的基督徒,造物主时时刻刻都非常警醒。如果服侍造物主的时候,没有出色地完成卑贱的劳动,就会遭到重罚,在地狱里承受无尽的煎熬。读到这里,就算不是弗洛伊德(Freud),我们也能看出约翰逊未来会面临多少麻烦。在余生当中,他始终背负着基督徒沉重的愧疚感,这几乎要把他压垮。

……

特质,“病态”也一样。在上面这段文字里,鲍斯威尔就是用“病态”这个词来描述约翰逊的身心状态。在他的笔下,这位伟人看起来是个滑稽的怪人,文风可能也有点夸张。可如果仅仅看到约翰逊疾病缠身,我们就会忽视他的内心有多么煎熬。接下来,鲍斯威尔写到了约翰逊的抑郁症,并暗示了病因:“他为肉体上的病痛所苦,这病常常弄得他不安定和烦躁不已。由于生来的忧郁,这种忧郁的云雾让他活跃的想象力蒙上了一层阴翳,并为他一生的思想发展趋势投下了阴郁的色调。”

在18世纪,人们在说抑郁症时,还会用“忧郁症”这个词,“疑病症(hyponchondria)”“坏脾气(spleen)”和“病气(vapours)”这些词也都会用到。尽管当时常常能看到“抑郁”这个词,鲍斯威尔的《约翰逊博士传》等著作里更是大量使用,但此“抑郁”非彼“抑郁症”。我们如今所说的抑郁症兴起于19世纪末,至今还在不断发展演变,各种各样的定义和解释层出不穷。可无论是旧称呼,还是新叫法,它们都可能一样模糊(也可能一样具体)。鲍斯威尔常常说起约翰逊。在他指出“约翰逊由于精神严重抑郁而饱受折磨”的时候,他说的不是某种具体的疾病(忧郁症),而是一种“精神”遭到压迫、贬低,不能正常运作的身心状态。

约翰逊患上忧郁症,病根就在他的父亲迈克尔·约翰逊身上。鲍斯威尔指出,忧郁症是可以遗传的,因为他从约翰逊身上看到了这一点。迈克尔身材高大,身体强壮,意志坚定,思维活跃,但就像是在*坚硬的岩石里,也常常能发现有些岩脉中含有脆弱的物质一样,强壮的迈克尔身上就掺杂了那种疾病。无论你怎么细看,也看不出是什么病。不过,这种疾病的影响可是广为人知:患者会感到厌世,大多数人都关心的事物,他一点兴趣都没有,整个人看起来也是阴沉沉的,还特别悲惨。从父亲身上,约翰逊继承了一些特质,也继承了“一种邪恶的忧郁”。心烦意乱的时候,他就狠狠地咒骂,说这种忧郁“弄得他一辈子都成了疯子,至少不大清醒”。

在这里,鲍斯威尔强调的是悲伤,而不是焦虑,虽然这两种情感都是构成约翰逊抑郁症的基础。约翰逊从父亲身上继承了“脆弱的物质”,也就是根深蒂固的抑郁症。按他自己的话说,这让他“一辈子都成了疯子”。在这段文字里,“清醒”指的是“头脑清醒”“神志正常”。约翰逊“心烦意乱的时候……就狠狠地咒骂”,鲍斯威尔也把那些话都删掉了,因为他想对约翰逊的抑郁症轻描淡写,让读者以为这不过是天才身上的小毛病。但对约翰逊而言,抑郁症实在是太痛苦了,比鲍斯威尔写的要严重得多。他在各类作品中都表达了自己的痛苦。

愧疚、懒散、宗教与母亲

经受了疾病这样的折磨,约翰逊却还能凭借自己的才华写出大量佳作,这确实非常矛盾。到后来,这种矛盾现象还变得越来越明显。要寻找答案,还要从他早年的经历说起。鲍斯威尔指出,约翰逊能取得这样的伟大成就,是因为他不断地追求完美,而且一想到自己有满腹才华,却没有充分地利用起来,他就很愧疚:“‘多给谁,就向谁多取’,这一庄严箴言似乎始终镌刻在他的脑海里。无论怎么努力,做了什么好事,想到这句话,他就对自己感到不满。”这句话来自《圣经》,描述的是宗教里的愧疚感,也把约翰逊折磨得很厉害。他害怕死亡,害怕*终的审判。这句箴言让他觉得自己太过懒散,所以不停地鞭笞自己。他在各类作品当中,一直贯彻的主题就是自己的懒散。在小约翰逊还只有三岁时,母亲萨拉就给他灌输了上帝的思想。从此,小小天才的脑子里就深深地记住了:我不能堕入地狱。因为天资聪颖,所以他在读过《旧约》(Old Testament)中愤怒上帝的启示以后,能更好地吸收内化。除此之外,每周日,萨拉还要让他读《人当尽的本分》(The Whole Duty of Man)。这本宗教著作警示虔诚的基督徒,造物主时时刻刻都非常警醒。如果服侍造物主的时候,没有出色地完成卑贱的劳动,就会遭到重罚,在地狱里承受无尽的煎熬。读到这里,就算不是弗洛伊德(Freud),我们也能看出约翰逊未来会面临多少麻烦。在余生当中,他始终背负着基督徒沉重的愧疚感,这几乎要把他压垮。

……

目录

中文版序言

一章 奥斯维辛–比克瑙集中营的“特别工作队”:他们眼中的自己与别人眼中的他们

第二章 约瑟夫·萨卡尔:“活下去,才能揭露真相”

第三章 德拉贡兄弟:“始终相伴,不论希望还是绝望”

第四章 雅科夫·加拜:“我一定会逃出去!”

第五章 埃利泽·艾森施密特:“感谢一家波兰人……”

第六章 扫罗·哈赞:“生命已不重要,死亡就在眼前”

第七章 列昂·科恩:“我们已被非人化,我们犹如机器人”

第八章 雅科夫·西尔贝格:“焚尸场中,度日如年”

节选

“特别工作队”的设立

**批被党卫队强迫去搬运、焚化尸体的并不是犹太人,起初也没有“特别工作队”这个说法。奥斯维辛–比克瑙集中营里的屠杀设施包括毒气室和焚尸场,主要是为了大批量地处死犹太人而启用的。所有遇难者中,犹太人占了绝大多数——奥斯维辛集中营里九成以上的死者都是犹太人。不过,死于毒气室的也有很多非犹太人,包括波兰人、苏联战俘、吉普赛人(辛提人和罗姆人)以及其他人。**批被挑出来用毒气处死的人是波兰囚犯,他们是死于一项所谓的“安乐死”3计划,该计划旨在除掉一些无法治愈的病号。他们从集中营被运往位于索能斯泰因4的“安乐死”设施,再用一氧化碳毒死。5之后不久又有第二批病号,本来要从奥斯维辛运到索能斯泰因。不过,这批人*终被毒死在奥斯维辛一座焚尸场的停尸房内,这座焚尸场1940年就已启用。1941年9月3日,250名囚犯(大部分是波兰人)从集中营的医院被挑选出来,用于试验齐克隆B毒气的效果。他们被带到位于奥斯维辛主营二区的地窖。之后,又有大约600名苏联战俘、军官和政委从战俘营被运到主营区,带到了二区的地窖。这些人全部都被毒气毒死了。6

还有一些临时毒气室[称为“一号地堡”(Bunker)和“二号地堡”],也被用于处死非犹太裔的囚犯。7比如,1942年6月11日,原先关押在一处监禁地的320多名波兰囚犯在“地堡”被处死。 8同年8月3日,德国人又从医院里挑出了193名患病的囚犯,把他们押到了比克瑙,用毒气杀害。91942年8月29日,德国人又以同样的方式处死了一批波兰囚犯,多达746人。10

“特别工作队”(Sonderkommando)的说法于1942年9月正式使用。“工作队”几经变更,于1943年初才*终成形。“特别工作队”一词源于“焚尸场工作队”(Krematoriums–Kommando),后者指的是1940年奥斯维辛主营区的焚尸场启用以后被派去那里工作的一小批囚犯。11关于“特别工作队”初始时期的情况,目前尚无目击者的证词。因此,我们没有办法确定这一时期工作队里具体有多少人,只知道其中很少几个人的名字,包括瓦茨劳夫·里普加(Waclaw Lipka)。12这批队员的任务是往焚尸炉里添燃料,焚烧囚犯的尸体。这些囚犯或死于集中营中的恶劣条件,或是被党卫队的人杀害。

起初,集中营的管理者并未将焚尸场工作队中的囚犯与其他囚犯区别看待,也没有把他们归为“知密者”(德语Geheimnisträger,目睹罪恶的人),于是几个波兰队员就想办法重新分配到了其他的工作队。弗拉迪斯拉夫·汤米切克(Wladislaw Tomiczek)就是其中一员。我们还得知另外两名波兰队员的名字,分别是约瑟夫·伊尔丘克(Jozef Ilczuk)和米奇斯瓦夫·莫拉瓦(Miecyslaw Morawa) 13——他们在焚尸场工作队一直做到1941年6月。而这份差事还有个名字,叫做“司炉工”(stokers, Heizer),这个说法符合他们在那一阶段的实际工作内容:焚烧尸体。1942年5月,发生了一些变化。首先,从那时起,焚尸场工作队开始由六名囚犯组成:三名波兰人和三名犹太人。14其次,一度又单独组建了一个新的小队,称为“费舍尔工作队”(Fischl–Kommando,以队长费舍尔的名字命名),附属于焚尸场工作队。15“费舍尔工作队”由四到七名囚犯组成,听命于集中营内盖世太保 办公室(政治部)。盖世太保的工作职责之一就是焚尸场管理(Krematoriumsleitung)。当时焚尸场的负责人是沃尔特·卡科纳克(Walter Quakernack)。

“费舍尔工作队”的成立,是因为1942年5月起有大批犹太人被送到集中营。16越来越多的尸体需要运送到焚尸场去,集中营里需要有一支特殊分队来执行这项任务——而此前负责这项工作的是一个号称“运尸工作队”(Leichenträgerkommando)的小分队,专门搬运那些指定要焚烧的囚犯尸体。这些囚犯大都死于饥饿、疾病或纳粹的毒手。但是在毒气室里被处死的人太多了,超出了这个小队的工作负荷。于是,“费舍尔工作队”的囚犯们就被派去进行焚化尸体前的准备工作(焚烧环节则由“司炉”接手),并在毒气放完之后清扫毒气室。有段时间,他们还要把尸体身上的衣服脱下来。不过,从1942年6月底起,走向死亡的囚犯们在进入毒气室之前就被迫脱光衣服。“费舍尔工作队”的队员们则负责把衣服收集起来备好,交给另一个工作队运走。他们还需要清理焚尸场的院子。如果那些脱光衣服进入毒气室的囚犯留下了什么东西,也由他们来收起。工作队必须在下一批囚犯送达前迅速完成这些任务,这样新到的囚犯才丝毫不会觉察到这里发生过的一切。17从一开始,“欺骗”便是大屠杀这一罪行的中心原则。

作为一个单独的小队,“费舍尔工作队”只存在了几周时间。1942年6月前后,两个小队就合并到“焚尸场工作队”里面。据丹努塔·切克(Danuta Czech)的说法,1942年2月15日,按照“犹太问题*终解决方案”,**批被指定处死的犹太人从上西里西亚地区运到奥斯维辛集中营。18这些人被带到了主营区中的毒气室,在那里惨遭杀害,尸体在焚尸炉里化为灰烬。1942年5月,因为要维修烟囱和锅炉房,主营区里的焚尸场暂时关闭。19因此,所有的尸体都被运出奥斯维辛,送到了比克瑙,扔进了大坑里,用土盖上。所有这些任务都是“费舍尔工作队”的囚犯们完成的。焚尸炉修好以后,主营区里的焚尸工作便又恢复了。

比克瑙的埋尸坑是由“埋尸工作队”(Begrabungskommando)的囚犯们挖出来的——这个工作队的成立就是为了这项差事。201942年5月,一批批的犹太人开始被定期运到集中营,于是又出台了另一项和灭绝犹太人有关的规定:系统的屠杀行动要在比克瑙进行,而不是奥斯维辛。因为奥斯维辛的焚尸炉频出故障,已经不能进一步大规模使用。21德国人决定在比克瑙集中营地面上挖出的大坑中焚烧尸体。他们把大坑的位置选在一片白桦林内。在1941年底或1942年初时,鲁道夫·赫斯 (Rudolf Höss )认为,这片树林边的两栋房屋可以改建成毒气室。22这两栋房子一栋被称作“红屋”或“一号地堡”;另一栋则被称为“白屋”或“二号地堡”。可以肯定的是,“一号地堡”的**次毒气屠杀发生于1942年的早春。随后,“二号地堡”也同样投入使用。23前面提及过的“埋尸工作队”成员和被派到“地堡”的囚犯一起,构成了之后“特别工作队”的核心。党卫队选了一群来自斯洛伐克的犹太人到“一号地堡”工作。这群囚犯大约有200人,其中30到50人被派到“地堡”里面工作,而其余的人则负责挖坑和往坑里填尸体。另一队犹太囚犯由大约50名男性组成,被挑选到“二号地堡”去工作。24他们的任务是:确保囚犯们在进入毒气室前能尽快在“地堡”外把衣服脱掉(1942年8月起有了专门的脱衣室)。脱衣之后,工作队成员便带领囚犯们进入毒气室。在这一过程中,他们还要把那些起了疑心、紧张不已的人隔离出来,以防扰乱其他囚犯的情绪。工作队队员要带着这些隔离出来的人,还有毒气室塞不下的人,来到“地堡”后面的一个地方,由党卫队将他们全部枪杀。

有段时间,毒气室只在晚上运行。随着送来的囚犯数量不断增多,开始增加一个白班。“特别工作队”的职责之一,就是在毒气屠杀结束后对毒气室进行细致的清理,这个任务非常辛苦。他们首先要给毒气室通风,然后把齐克隆B晶体的残留物和囚犯中毒后的排泄物清理干净。根据集中营囚徒的证词,队员们有时会戴着防毒面罩干活。

队员们把尸体运出毒气室,按十具一组分好,搬到轨道车上,沿着一条窄轨把尸体运到约300米外的尸坑。每个尸坑可以容纳100到600具尸体。之后,队员们就往坑里面撒上生石灰,再在上面盖上30—50厘米厚的土。从1942年5月到9月,他们大概填满了100多个这样的尸坑。这些坑都是他们在“一号地堡”的西侧挖出来的。25

阿努斯特(恩斯特)·罗辛是“埋尸工作队”的少数幸存者之一。关于“特别工作队”在“一号地堡”内部的工作,他的证词如下:

一天,我们正走在去干活的路上,押送我们的负责人是党卫队的人,他停下来说道:“现在有个差事给你们,赶紧做完!”那里先前挖了两个大坑,我们来到**个旁边。他们就命令我们往里面填土。党卫队的人朝我们大声叫嚷,让我们快点干。我们注意到之前已经有人往坑里填了些土。我们看到从土里露出来的手指、脚和鼻子……我们意识到这些是人的尸体,只是我们不知道尸体是从哪儿来的。我们注意到有一条窄轨从大坑这里一直通往改建好的那座房子。就在大坑的不远处,我们看到了大桶的生石灰、氯粉,还有屋子旁边轨道上的小铁车。

他们拿来了食物,我们就过去吃午饭了。我们看到30个先前和我们分开的同伴也去了那里。他们隔得很远,但我们还是可以用斯洛伐克语和他们交流,以免党卫队的人听懂。党卫队不准他们跟我们说话,他们只能小心翼翼地传达消息。于是我们得知,他们就在那座房子边上工作,那里有很多死人。他们没有说这些人是怎么被杀的。之后,我们又用同样的方式了解到:这些人被派到那里干活,协助德国人用毒气杀害犹太人。那座房子就是为了屠杀而改建的。

这些人就是“特别工作队”的**批队员。工作队首次参与用齐克隆B杀人,是在这座经过翻修、装了新窗户的房子里。他们把这座房子称为“一号地堡”。遇害的人们被塞进车厢,运到那里,先在隔壁的谷仓中脱去衣服。党卫队借口要他们去洗澡,把他们赶进那座房子里的毒气室。之后,“特别工作队”的30个人便把尸体从毒气室里搬出来,堆到拖车里,运到我们之前在附近挖出的那些大坑边上。到了那里,“特别工作队”就把尸体抛进坑里,再在上面盖上一层土。因为他们都是晚上干活,看不清楚,刚好我们是第二天来接手,就看到了土里露出来的死人肢体。26

1942年7月,另一群来自法国的犹太囚犯也加入了“地堡”的工作队;8月,又有一些来自荷兰的犹太人。大部分囚犯都在“一号地堡”工作,这是因为“一号地堡”旁边的尸坑比“二号地堡”旁边的那些要大得多。1942年7月17日到18日,海因里希·希姆莱视察了奥斯维辛–比克瑙集中营,27之后集中营的负责人清空了所有的尸坑,以清除痕迹、销毁证据,掩盖他们的罪行。奥斯维辛的这次行动之前,是效仿切尔姆诺(Chelmno)灭绝营,后者已进行了一次类似的行动,是党卫队的保罗·布洛贝尔(Paul Blobel)负责的。28参与切尔姆诺行动并在其他屠杀地点销毁尸体的队伍,被称为“1005特别工作队”。销毁屠杀罪证的整个行动,代号为“1005行动”(Aktion 1005)。1942年9月26日,奥斯维辛集中营的头目鲁道夫·赫斯和他的两名手下霍斯勒(Hossler)和德亚库(Dejaco)一同前往切尔姆诺,向布洛贝尔和他的手下学习销毁罪证的经验。 29

从比克瑙的尸坑内挖出尸体,并在 “一号地堡”旁焚尸灭迹,这些工作是夏天快结束时开始干的。30起初,成员们在多个地方点起火堆,焚烧尸体;后来,他们又把尸体扔回尸坑里进行焚烧。到11月中旬的时候,大约有107000具尸体焚烧完毕31,所有的埋尸坑都已经被清理干净。焚尸工作都是由犹太囚犯们完成的,此时这些囚犯的数目已经攀升至400人。从1942年9月起,这些囚犯开始正式被叫做“特别工作队”,当时焚尸行动刚刚开始。32在切尔姆诺灭绝营,“特别工作队”指的是布洛贝尔手下的人,这个词既指负责处理这一事务的党卫队成员,也指执行销毁罪证任务的囚犯。然而,在奥斯维辛,“特别工作队”一词只能用来指囚犯们。并且,只有在奥斯维辛–比克瑙集中营才用这个称呼专指执行此类任务的犹太囚犯。其他的集中营负责类似工作的人都用其他称呼。比如,在特雷布林卡(Treblinka)灭绝营,这些人被称为“收尸人”(Leichenträger)。

无休止的焚尸工作使得“特别工作队”里的囚犯们产生了出逃的念头。为人所知的出逃事件有两起。1942年12月7日,两名“特别工作队”成员逃出了集中营,分别叫做弗拉迪斯瓦夫·克诺普(Wladyslaw Knopp)和萨缪尔·库莱亚(Samuel Culea)。两天后,又有六名囚犯试图出逃[其中两个分别叫做巴尔·博尔恩斯泰因(Bar Borenstein)和诺耶赫·博尔恩斯泰因(Nojech Borenstein)]。不出意料,这六个人全部都被抓住了,在“特别工作队”全体成员面前被公开处死。工作队的囚犯们原本计划在1942年12月9日集体出逃,但不料有人向党卫队通风报信。12月3日,所有的“特别工作队”成员(约300人)都被残忍杀害,以儆效尤。33旋即又有一群囚犯被挑选出来组成了新的“特别工作队”,这里面就包括埃利泽·艾森施密特(Eliezer EisenSchmidt)、亚伯拉罕·德拉贡(Abraham Dragon)和什洛莫·德拉贡(Shlomo Dragon)兄弟以及弥尔顿·布基(Milton Buki)。其中,前三人的证言都被收录了在本书中。

随着越来越多的囚犯被运到集中营,仅仅两座“地堡”已经很难应付大规模的屠杀行动了。即将遇难的受害者被迫在指定地点脱去衣物,然后被带到不同的毒气室去。等到一切都结束之后,他们的尸体被拖出来,在几百米外的地方被焚化成灰。这个漫长的过程涉及的工序相当复杂费时,在那些发动灭绝行动的人看来,效率十分低下。为了使灭绝行动实现流水化操作,节省“宝贵”的时间,有关人员开始进行一项长期而复杂的工作——制定出新的方案,以期使灭绝程序所有环节的效率达到*大化,这些环节包括:脱去衣物、毒气处死、拔出金牙、剪下头发、焚烧尸体、收集骨灰再倒入河中。此外,他们还提出了几个工程计划:比如在主营区建设一座大型焚尸场,在比克瑙建设一座临时的“露天”焚尸场,等等。在自传里,赫斯列举了一系列因素,这些因素*终促成了一项决定,即在比克瑙建造新的联合设施(也就是焚尸炉和毒气室)。在*初几批尸体被露天焚烧之后,他们便清楚地意识到,长期干是不行的。碰上天气不好或是刮起强风的时候,焚烧尸体的恶臭会飘出好几英里,使得周边所有居民都知晓焚烧犹太人的事情,议论纷纷,官方再怎么用宣传来掩饰也没用。事实上,所有参与灭绝行动的党卫队成员都是要对此事保密的,但即使是*严厉的惩罚也阻挡不住他们对传播小道消息的热忱。

防空部门反对使用明火焚烧尸体,因为夜间从很远的地方都能看到火光。然而,焚尸工作不能停,即使夜间也要干,否则后续送来的囚犯就无法接收。每次行动的时间表是在交通部的会议上制定的,执行者必须严格遵守,以避免运输车与军列争道,或者产生混淆。出于以上这些原因,1943年,两座大型焚尸场(“一号”和“二号”)的燃料规划和建造工作完成了,还新建了两座较小的焚尸场(“三号”和“四号”)。另一座焚尸场也在筹备当中,规模将超过其他场地。然而,这个焚尸场*终未能建成,因为1944年秋天希姆莱紧急叫停了对犹太人的灭绝行动。34

然而,有人可能会不同意赫斯所说的兴建焚尸场的原因。比如有人会说,“地堡”和焚尸坑的造价要低得多,技术上也没那么复杂,并且也不太容易出现故障。“托普夫父子公司”(Topf und Söhne)负责为集中营提供焚尸场设备,而集中营方面与该公司的通信记录也被保存下来了,尤其是与该公司工程师库尔特·普吕弗(Kurt Prüfer )的通信。基于这份通信记录,可以认为,使用配有焚尸炉和毒气室的建筑来取代“地堡”和焚尸坑的做法,是该公司“营销活动”的结果,*终促使德国人决定在比克瑙新建四个焚尸场。1943年,这些设施在下列日期被移交给党卫队中央建设管理局(Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei SS in Auschwitz Oberschlesien):一号(二号)焚尸场 ,3月31日;二号(三号)焚尸场,6月25日;三号(四号)焚尸场,3月22日;以及四号(五号)焚尸场,4月4日。35在主营区,22名犹太囚犯被挑选出来,组成了一个特别分队,接受训练,学会如何使用焚尸设施。1943年3月4日,这个分队中的12名成员(其他人在训练过程中已死去)和五名波兰人被调拨到比克瑙,在一号(二号)焚尸场工作。36奥斯维辛主营区的焚尸炉于1943年7月底停用。焚尸场工作队的所有囚犯都被转移到了比克瑙的新焚尸场去工作,其中主要是三号(四号)焚尸场。37一开始,他们和“特别工作队”剩下的成员一起被安置在BIId营的十三区。与此同时,所有来自男囚营BId营的囚犯也被重新安置到了上述营区。38

这一章引言之后,是对“特别工作队”幸存的前队员们的采访。采访中,他们详细讲述了从1942年12月到1945年1月这段时间里,“特别工作队”成员在“地堡”、四个焚尸场里以及在四号(五号)焚尸场旁的焚尸坑所做的工作。

人间地狱里的一天

“特别工作队”的工作

德国人强迫“特别工作队”的囚犯执行集体灭绝行动各阶段的各种任务。就许多方面而言,囚犯们的工作是非常有组织的,与工业化生产的流程十分相似。奥斯维辛–比克瑙的灭绝设施就像是工厂里的流水线一样,里面有倒班制度、有工头(Vorarbeiter)、有环环相扣的流水线、有资产损益表、有工作强度周期,等等。

然而,从两个重要方面来看,奥斯维辛–比克瑙集中营和“普通”的工厂相比,还是有很大的差异:它的“原材料”是活人,而它*终的“产品”是骨灰;作为灭绝营里的劳力,“特别工作队”是死亡工厂里一支由奴隶组成的小分队,这在人类历史上是前所未有的。于是,这些人成了大屠杀这段历史中*悲情的角色、*不幸的人。他们是一切苦难的人中*为苦难的。

当“特别工作队”需要新成员的时候,就会从新近运达集中营的囚犯中挑选,或者从营内资格较老的囚犯中挑选。不论哪种情况,“政治部”(Politische Abteilung)的党卫队员会进行专门的选拔,由焚尸场的负责人选出那些在他看来适合这一特殊部门的人。大部分选拔都是在隔离营(BIIa营)完成的。被选中的人对他们要做的事一无所知。他们被牵着军犬的党卫队员押送到“特别工作队”的营房,直到此时,那里的老队员才会把残酷的真相告诉他们。

“特别工作队” 分为五组,在灭绝过程的特定环节中执行不同的任务:在脱衣室接收新囚犯,让囚犯脱衣,在他们离开后清理留下的衣物,毒气释放完毕后把尸体运到焚尸间,收集贵重物品,剪下死尸头发,拔下金牙,用焚尸炉把尸体焚化成灰,敲碎残余的残骨,倾倒骨灰。

大多数情况下,“特别工作队”的囚犯们一旦被派到哪个组,就是永久性的。不过,有时候分组情况也会发生变化。比如,当有大批的囚犯运进集中营时,有些囚犯就会被拨到不同的组中。当任务繁重的时候,“特别工作队”里的任职囚犯,包括队长(Kapo)、副队长(Unterkapo)、组长(Vorarbeiter)、营房文书(Blockschreiber)、和营房内勤(Stubendient)等等,有时也会受命加入。几乎所有“特别工作队”的任职囚犯都是犹太人,包括职务*高的人员(即大队长,Oberkapo)。他们定期从焚尸场的管理者那里得知即将运达到营中处死的囚犯数量,再根据数量来布置分工。“特别工作队”的囚犯通常分两班(白班和夜班)轮流工作,轮班主要取决于每次运来用毒气处死的囚犯有多少。

“特别工作队”的囚犯们是被隔绝的。他们基本不与其他囚犯接触,也不允许离开自己的营房。营房门口有个岗哨,二十四小时看管。他们在营房里吃饭,工作队中的任职囚犯会把食物从集中营食堂里给他们拿过来。他们有专用的厕所和洗浴设施。一切安排都是为了杜绝工作队的囚犯与集中营里其他囚犯接触。“特别工作队”里的囚犯和其他劳动队的成员们一样需要点名,通常一天一次。他们点名也是单独的,而且没有什么严格的执行规范。队员们可以根据时节的变换穿普通的便装,衬衫或者夹克背后都画着红色的十字。他们不用穿囚服,这点和 “加拿大工作队”的成员们一样。39

不当班的时候,队员们可以在营房里休息,努力克服这项工作给他们带来的沉重的心理负担。党卫队不在的时候,他们可以睡觉或交谈,不过党卫队一向就很少来察看他们的营房。在可怕的工作之后,他们有一定的时间可以稍微休息,放松一下,在这段时间内得到片刻的宁静,恢复气力后再去轮班。有些队员,尤其是那些来自希腊的犹太人,会唱唱歌,或深情回忆逝去的青春和挚爱的亲人,以此来互相鼓劲,改善自己的心态。如果没有犹太人运来集中营,囚犯们会清扫自己的住所,或干脆什么都不做。

脱衣阶段

在脱衣室,“特别工作队”的队员们会见到刚刚到达营区的犹太人,这些人都是党卫队在站台上挑选出来准备立即处死的。只有在这儿,队员们才能接触到活着的人,但接触的时间很少会超过二十分钟。之后,队员们就只能和尸体打交道了。他们尽量不和新到的囚犯交谈,免得要靠撒谎来隐瞒把他们送到集中营的真实目的。不过,他们经常要喊“快点,快点,快点”或者“请自觉把衣服脱掉”,催促这些囚犯,还得尽可能地帮他们脱衣——尤其是对那些年老、患病或残疾的囚犯。叫人们脱光衣服的时候,队员们总是很犹豫,因为知道这些人会感到多么不安、多么难堪。他们会尽量不去看那些赤身裸体的囚犯的眼睛。

这样的自我克制表明,对于“特别工作队”的囚犯们来说,和这些人接触是多么痛苦,因为知道他们难逃一死。他们明白这些人是绝无可能得救的,所以他们倾向于掩盖真相,免得这些受害者遭受精神折磨。只有在极少数情况下,比如遇到了家人、熟人或朋友时,队员们才会感到他们无法再隐瞒真相。

当这样的两群人相遇时,脱衣室里便弥漫着一种巨大而悲伤的张力。“特别工作队”的犹太队员对即将开始的毒气屠杀知道得一清二楚,而对于刚刚抵达的囚犯们而言,大多数只是一无所知地走向了死神。本书中的材料也包括了对这种状况的描述。

“特别工作队”的囚犯们必须让新到的人迅速脱下衣服,尽快全裸着离开脱衣室。这些人把衣服和之前千方百计带上的东西都留了下来。按照党卫队的指令,到达营区的人必须把他们的大部分随身物品留在火车上或者站台上,只有小包裹能带进脱衣室。根据要求,“特别工作队”要保持高度警惕,一旦发现囚犯中有人出现紧张情绪或起了疑心,就必须上报。他们要安抚那些疑虑、紧张或者烦乱的囚犯。如果安抚不了,他们就会立即把这些人和其他囚犯隔离开。如果有人提问,他们可以给出简短、含糊的答案。根据党卫队的指令,队员们要反复向那些刚刚到达的囚犯解释他们是要去洗澡、消毒。队员们还承诺,洗完澡后,这些新来的人就会被分成几个劳动队,并且能和家人团聚,在新营区的新环境里开始新生活。队员们心中萌生出的*深切也*痛苦的情绪,是一种无助感,这种感觉无情地折磨着他们,因为他们无法帮助这些处于死亡边缘的可怜人。

作者简介

吉迪恩·格雷夫(Gideon Greif),以色列历史学家和教育家。他在两所机构担任首席历史学家和研究员,分别是以色列Sham Olem宗教及犹太大屠杀研究所,以及佛罗里达州迈阿密犹太大屠杀教育项目基金会,同时也是以色列奥诺学院的高级研究员和历史学家。

-

中国近代史

¥14.7¥39.8 -

两张图读懂两宋

¥19.8¥76.0 -

一张纸铺开的人类文明史

¥13.9¥39.8 -

史学与红学

¥10.0¥27.0 -

史学与红学

¥7.0¥26.0 -

消寒图:珍重待春风

¥19.7¥58.0 -

你不知道的古人生活冷知识

¥17.6¥49.0 -

汉朝其实很有趣

¥11.4¥38.0 -

清朝穿越指南

¥16.7¥45.0 -

五口通商变局

¥12.0¥30.0 -

万历十五年

¥16.3¥25.0 -

万国来朝-明朝那些事儿-第贰部

¥24.5¥35.0 -

历史十讲-走进王朝深处

¥13.3¥36.0 -

中国通史

¥18.5¥45.0 -

大结局-明朝那些事儿-第柒部-新版

¥15.1¥35.0 -

妖孽宫廷-明朝那些事儿-第叁部-新版

¥19.3¥35.0 -

人类酷刑简史

¥20.1¥59.0 -

粉饰太平-明朝那些事儿-第肆部-新版

¥17.2¥35.0 -

毕竟战功谁第一

¥17.5¥46.0 -

中国历史速记图表

¥9.9¥38.0