- ISBN:9787205110796

- 装帧:平装-胶订

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:328

- 出版时间:2024-06-01

- 条形码:9787205110796 ; 978-7-205-11079-6

本书特色

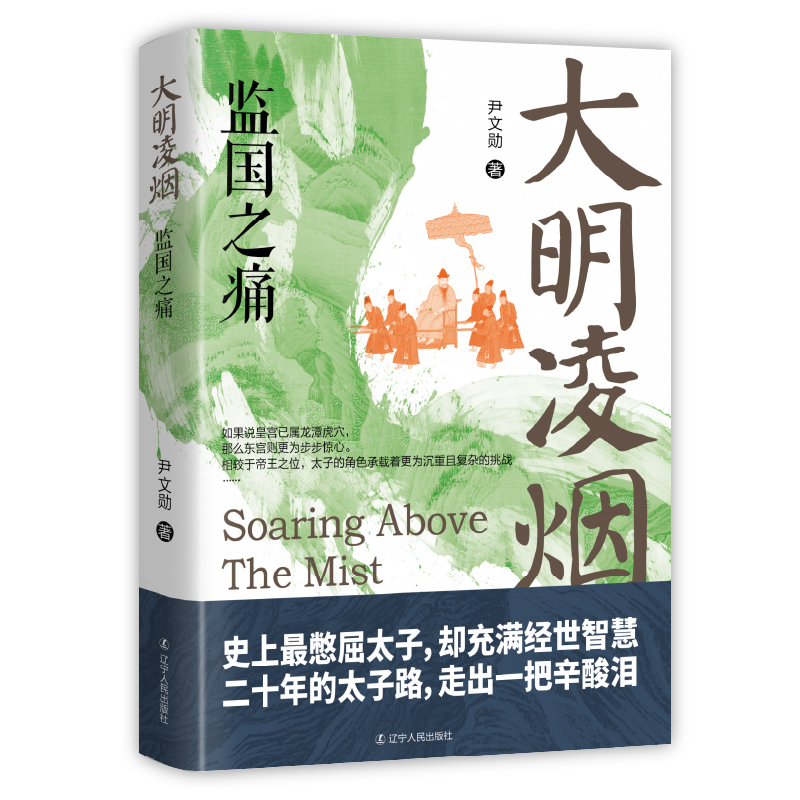

朱高炽,明代永乐大帝朱棣之嫡长子,他温润而泽被万民,时刻怀揣一颗悲天悯人之心,勤政爱民,简朴儒雅,励精图治,改革苛政,以德化世,尽显明君风范,

虽在位短暂,但遗泽深远,十月帝王,功绩斐然,启仁宣之治……

以“仁”立身,故有“仁宗”之誉!然而仅十个月的皇皇帝王生涯,是否将化成大明历史上的一抹永恒疑云?翻开《大明凌烟》,揭晓那段波谲云诡的历史往事!

内容简介

大明朝永乐皇帝嫡长子朱高炽,在惊涛骇浪、暗流滚滚的朝局中,击败两位弟弟,储位东宫。但是储位并不稳固。两个弟弟一明一暗,血红的眼睛盯着东宫。已被封为汉亲王的朱高煦不去云南就藩,赖在京师。趁太子监国,诡计百施,把太子党打击殆尽。

太子朱高炽牢记薛晓云之语,“循天守分”,不想与弟弟们争短长。然树欲静而风不止,强大的政治集团是他潜在的对手。他们处处掣肘,为打击太子,不惜使出炸掉火药库,火烧太仓等手段。皇上不止一次切责太子,朝野洞若观火,皇上有易储之意。太子在道衍和尚、金忠和东宫官员的教导下,如履薄冰,寅畏小心,谦恭礼让,韬光养晦。*后一击而中,稳固了东宫储位。他储位二十年,监国六次。名为监国,实为国主。

目录

选帅南征吊民伐罪 调粮资军未雨绸缪

词一首《争短长》

飞檐斗拱,玄瓦红墙,说不尽无限风光。

枯枝衰草,燕宿雕梁,掩不住富贵气象。

六宫粉黛,玉女娇娘,谁曾见当年红妆?

放眼陵丘,难觅灵黄,何人喊万岁无疆。

说什么升斗锱铢,也不论贵胄天潢,百年后谁辨阴阳。

趋朝阙下意惴惴,俯视群臣气昂昂。

金銮宝座视无声,祭过大行拜新皇。

江水滔滔东流去,何苦与人争短长。 话说大明朝燕亲王朱棣起于藩邸,奉天靖难,历经三载,推翻朱允炆,荣登大宝,是为永乐朝,嫡长子朱高炽为东宫太子。现已永乐六年五月。

这天,朱棣御奉天殿早朝,净鞭三声,百官依次在丹陛下排好班,朱棣在细乐声中升座,太子朱高炽在御案左下方躬身而立。乐止,礼赞官大喊:“拜!”百官山呼舞蹈。礼赞官又喊:“礼成,兴!”百官起身躬立,太子落座,南向而坐。

文渊阁大学士、左春坊左中允杨荣出班,持旨本而唱:“奉天承运皇帝,诏曰:安南胡仓,蕞尔小邦,不遵教化,擅杀天使,荼毒百姓,逆贼罪大,天地不容,朕推诚容纳,乃为所欺,此贼不诛,用兵何为?擢成国公朱能为征夷大将军,挂总兵印,定远侯沐晟为左副将军,新城侯张辅为右副将军,兵部侍郎刘俊署尚书衔于朱能军部,参赞军务,镇贵州总兵府参事白德擢为吏部侍郎,于军中参赞军务。太子朱高炽携吏部、户部、兵部于京中督饷,着钦天监择日出兵。”

众官齐道:“皇上圣明,臣等遵旨。”

这事发于几年前,安南国相黎镇独揽朝政,逐杀陈氏,其子黎仓继位,建朝圣元,改为胡姓,黎仓改名胡仓,遣使入朝请封。称国王陈日煃染病身亡,陈氏宗祠已绝,他暂时居位,待上邦封号。

朱棣狐疑,遂遣行人司杨渤查其真伪,胡仓贿其左右,杨渤回朝奏明皇上,说黎氏所奏属实,朱棣还是有些疑虑,遂只给其封号,封为安南国王,未赐宝册。时过不久,安南陈氏老臣吕奢,曾在大明国子监读书,见到天朝邸报,遂万里赴京师,击登闻鼓叩阙。

朱棣召见,吕奢在奉天殿痛哭失声,大声奏道:“皇上,各位大人,安南历年由大明天朝封诰陈氏,已历数代。去年国相黎镇叛乱,虐杀民众近万人,有一百多官员惨遭夷族。现国内哀鸿遍野,民不聊生。臣后来看到天朝邸报,知道皇上信了黎氏之言。臣叩阙告知陛下,黎氏凶残,罄竹难书,屠戮宗社,陈氏已近绝嗣。现在自立太上皇,立其子为皇上。臣等世受陈氏恩典,不惧万里,为主请命。望陛下振天朝赫赫天威,以惩黎氏奸恶,复归陈氏旧国。此皇恩浩荡,臣与安南百姓永世不忘。”说毕,哭倒于地,百官恻然。

行人司正杨渤出班辩奏,说吕奢欺君,哪知早已被左都御史陈进侦刺清楚,给皇上上了奏章。陈进在大殿上质问杨渤:“杨大人,想必听过申包胥哭秦廷吧?各位大人也都是饱读之士,想必也都熟知。申包胥从楚国几千里跑到秦国去骗人,去欺君,杨大人,你信吗?现在有安南国王陈日煃侄子陈天平取道老挝来到京师,已经见过皇上。陛下早已问清。”

朱棣愤怒,令三法司鞫审杨渤,命四夷馆好生款待吕奢和陈天平。又遣使问责胡氏。胡仓无奈,只好上表谢罪,请陈天平归国即王位,定以君王侍之。

朱棣令刚刚由北平粮道升为大理寺少卿的薛严持节护送,由都指挥同知黄中率五千军马随行。但到达安南芹站,胡仓命人伏于山中,杀死陈天平,捉住薛严,以其为质,要挟黄中投降。薛严抗节不屈,跳崖而亡,黄中率军且战且退,到达云南,飞报京师。朱棣龙颜大怒,然兹事体大,是否大动干戈,还举棋不定。

谁料后来老挝和孟养两处宣抚司上奏章,安南侵吞土地,杀戮人民。朱棣遂与大臣商议,*后做此决定。

解缙宣读第二道圣旨:“于辽东开原、广宁设马市,各设互市所,各所官员责成孟善擢拔,每月初一、十五日为集市。”

翰林侍读学士杨士奇读第三道诏书:“于今年修建北平宫殿,遣大臣分巡各地采木,工部左侍郎宋礼于四川,礼部侍郎师奎于湖广……”

夏原吉出班读第四道诏书:“今岁,暹罗、占城、于阗、浡泥、日本、琉球、山南、婆罗、爪哇、真腊、别失八里、马剌加、高丽等国,遣使陆续到达京师入贡,着皇太子于次日赴四夷馆代朕赐宴,受国书,赐宝册,赐真腊和马剌加《大统历》,日本与琉球两国各进阉人十二,朕以为有伤天和,不许,还之。”

早朝罢,皇上简单地用完早膳,宣金忠等人觐见。皇上和朱高炽两人来到乾清宫东偏殿。金忠、朱能都已跪候在那里。

见礼毕,朱棣让他们站起来,问朱能:“士弘,你这次和沐晟南征,作何打算?”

朱能道:“回皇上,微臣以为,此次不同以往,我大明赫赫天威,扬名海外,谅此跳梁小丑,能有何为?臣此次征番,必踏平安南,使之不敢正视朝廷。”

朱棣未表态,问金忠:“世忠,以你之见如何?”

金忠躬身道:“皇上,老臣和公爷意见相左,请朱大人莫怪。老臣以为,此次南征,吊民伐罪,只诛无道,胡仓多行悖逆,百姓深恨之。我行正义之师,扶其陈姓,以彰天讨,切不能大加屠戮。黎仓父子之恶,恶不及百姓。请皇上圣心独断。”

金忠说得非常明白,只是碍于情面,说得稍显隐晦,现在金忠明显见老,须发也有些花白,瘦削的脸上一道道皱纹,刀刻一般,他随皇上起于藩邸,和姚广孝昼夜谋划,殚精竭虑,本想功成名遂身退,两次上奏章乞骸骨,皇上不准,准备封其伯爵,他和姚广孝坚辞不受,皇上无奈,先授工部侍郎。

现兵部尚书茹常被百官弹劾,闭门思过。皇上下旨擢金忠为兵部尚书,早晚侍于圣驾之前。说这番话,也是其职分所在。

朱棣点头说:“张文弼指名道姓地要白德,可见和金大人之意相合。”朱能赶忙躬身称是。朱棣说:“士弘,你忠勇信义,可谓朝廷柱石。此番代天伐罪,定要牢记,安南虽为化外之邦,然皆朕之赤子,首恶必诛,胁从不问。擒拿贼人后,立陈氏子孙贤者为国王。士弘切记,晓谕将士,勿养乱,勿玩寇,不许毁人坟茔,不许抢掠子女财帛,不许杀降。有此一项,定按律治罪。”朱能领旨退下。

室里只有朱棣父子和金忠三人。朱棣问道:“高炽,你认为朱士弘可做到这五不准吗?”

朱高炽说:“回父皇,朱将军虽然有些鲁莽,但此人忠于皇上,爱护百姓。既然父皇下了严旨,他定会照办。”

其实这三人早都商议过几次,如此大规模地出征,朱高炽和金忠都不十分赞成,但他们不似解缙。解缙连上两道奏章,请求息兵,承认黎氏父子,免得大动干戈,生灵涂炭,且空糜粮饷,是皇上说服了金忠。现已传檄各卫、所,调兵南征。规模超过五十万,需要一个王子坐纛挂帅。

朱高煦连上两道奏章,还进宫里去皇后处关说,想统兵出征。金忠不同意,也没讲原因。朱棣明白,只因朱高煦性情凶暴,一旦遭到抵抗,必会大加屠戮,那就失去南征的意义。朱棣把二人留下,虽是为了商议粮饷,但三人都心照不宣,心里都非常清楚,朱高煦未能挂帅南征,十分不满,恐其在饷道上做文章。

朱高炽信奉的是,多言数穷,不如守中。金忠也觉得无从开口,有离间天家骨肉之嫌。朱棣心里明白,有几分生气,说:“高炽,为何一言不发?”

朱高炽没奈何,说:“回父皇,儿臣有个浅见识。在云南临安府设一个战时粮道,在广西镇安府设两处,设几处大仓,由四川和湖广调拨粮草,由京师和山陕供其器杖。那这两处的粮道就是关键了。”

皇上和金忠正听得入神,看他顿住了,朱棣开始有几分不满,想一下明白了他的意思。在几处所设粮台,不受朝中掣肘,这人选就成了问题。金忠也已经明白其意,遂说:“禀皇上,臣有一人选,皇上也知道此人,此人纪良,张辅将军的舅爷,原任宛平县丞,年前被擢升为北平行部经历,可去广西调粮,劳新副之,东平知府徐俊去云南。”

朱棣回想一下,说:“朕知纪良此人,智勇兼备,又与张文弼是至亲,现在只是五品,于体制不合,那就升四品,专管督湖广至广西粮道。四川至云南再选一人。高炽,这几天听说你每天都去户部?”

“回父皇,是,今儿个皇上不留儿臣,儿臣也到了户部,同夏大人商议饷银一事。夏大人之意,此次南征将士先发两月饷,停钞发钱,他准备明日请旨。”

朱棣说:“不必明日,黄俨。”黄俨答应一声跑了进来,“宣夏原吉递牌子来见朕。”黄俨答应着,扫了一眼屋四角的冰盆,匆匆地走了出去。片刻过后,进来两个中人,把四角的冰盆换掉。皇上从不喜欢扇车,乾清宫的东西阁厅里都设着偌大的扇车,可朱棣很少用。

夏原吉进来了,给皇上和太子见礼,和金忠互相拱一拱手。皇上让他站起来回话,问了这钱钞之事。

夏原吉说:“皇上,现一贯钞只能兑换一百文制钱,臣已技穷了。臣曾奏对皇上,允炆皇太孙时,臣提议以铜开采数量作为平衡钞法,或以盐引、茶引平抑。允炆皇太孙把奏章明发邸报,遭到了朝廷大臣反对,臣被黜为主事,再也无人提及,以致钞法不行。”

朱棣点头说:“这事朕也知道,当时太子极其推崇,曾说朝廷中夏原吉*懂治世经济,那这几年为何不力推此事?”

夏原吉说:“臣也想过多次,也曾与太子爷、金大人商议过,现已积重难返,除非收缴全国之钞,重新印制。那可就骇人听闻了。”

朱棣点头叹口气说:“那就只好如此了,好在制钱充足,多采铜矿就是了。”

朱高炽和金忠、夏原吉互看了一眼,说:“父皇圣明,但儿臣以为,这制钱不能过多,刚才夏大人之意,正在于此。儿臣看永乐朝以来,铜钱的制量每年都有计划地增加,用白银作母银,非常奏效。尤其控制了采铜量,以免铜贱银贵,儿臣以为这样坚持下去,制钱不会有问题。”

朱棣说:“说得是,你们平时多注意就是了。维喆,世忠,此次安南用兵,胜败在于饷道,安南地处西南,烟瘴之地,粮秣转输极难。朕常说,打仗打的是钱粮,不知库里有多少银子可动?”

夏原吉说:“回皇上,现库存银两千三百万两,各处米仓,粮食都是满的,夏粮又已收成,若折银又有四百万两收入。”

朱棣很吃了一惊:“怎么这么多?”

夏原吉说:“回皇上,臣曾经向皇上保证,三年内额外筹措一千万两,现已不差多少,是皇上让臣积的疏浚河道的银子。”

朱棣说:“世忠,听见没有,朕有你们二位,何愁国不富,而民不丰也?你们真是治世之能臣也。”顿了一下,接着说:“这近一千万两怎样积下,可不能盘剥小民。”

夏原吉说:“此全赖皇上英明,太子爷和金大人扶持,不但未与民人争利,民人反而获利更甚。自从开放海禁,置市舶司,通商海外,海外、朝廷、民人大得其利,臣这个银袋子就充盈了。在这里谢过皇上、太子爷和金大人。”

金忠说:“皇上,此事与臣无干,皆太子爷和夏大人所为,皇上有二位,真是汉高祖之萧何、陈平也。靖难时老臣就已知太子爷是难得的经世之才,现在看来确是如此,此乃皇上洪福,万民之幸也。皇上,此番看来南征之粮秣已无大问题,只差转输了。”

朱高炽说:“金先生谬赞了。父皇每次都是出征前发饷,可谓好钢用在刀刃上,择定日期前几天就发,出征时若走水路,随行必须有半月粮秣,这是**步,而后才是从四川和湖广调粮。去岁秋粮只直隶一地就有七百多万石,现都存于苏州府中,在课新粮前,把这些发往军中即可。”众皆称善。

作者简介

尹文勋,男,辽宁省朝阳市人,中国作家协会会员。写作多年,著有长篇小说《大明监国皇帝》《细沙河》《天步九重》。其中长篇历史小说《大明监国皇帝》分为四部:《奉天靖难》《储位之争》《监国之痛》《壮志未酬》。此外在《短篇小说》《鸭绿江》《海外文摘》等报刊发表多篇文学作品。

-

谈起古代,仕途就这回事

¥9.8¥29.8 -

安史之乱

¥25.8¥68.0 -

历史的运用与滥用(八品)

¥25.5¥58.0 -

两张图读懂两宋

¥16.0¥76.0 -

狄更斯英国简史

¥18.1¥42.0 -

熬通宵也要读完的大晋史

¥17.8¥48.0 -

名家小史——中国历代党争史(图文版)

¥12.8¥29.8 -

中国历史年表-(修订本)

¥5.8¥18.0 -

民国往事

¥7.7¥18.0 -

帝国的失败:为什么要有美国(八品)

¥30.4¥69.0 -

埃及法老图坦卡蒙

¥26.2¥69.0 -

三国史话

¥13.4¥42.0 -

牛史

¥18.7¥48.0 -

西方历史的瞬间

¥20.9¥38.0 -

(精)近代中国人物论

¥22.4¥68.0 -

中国庭园记

¥13.8¥26.0 -

正说明朝十六帝

¥18.4¥49.8 -

帝国失格:明清易代十六人

¥17.7¥59.0 -

万历十五年

¥11.2¥26.0 -

资治通鉴(精装)

¥18.6¥49.0