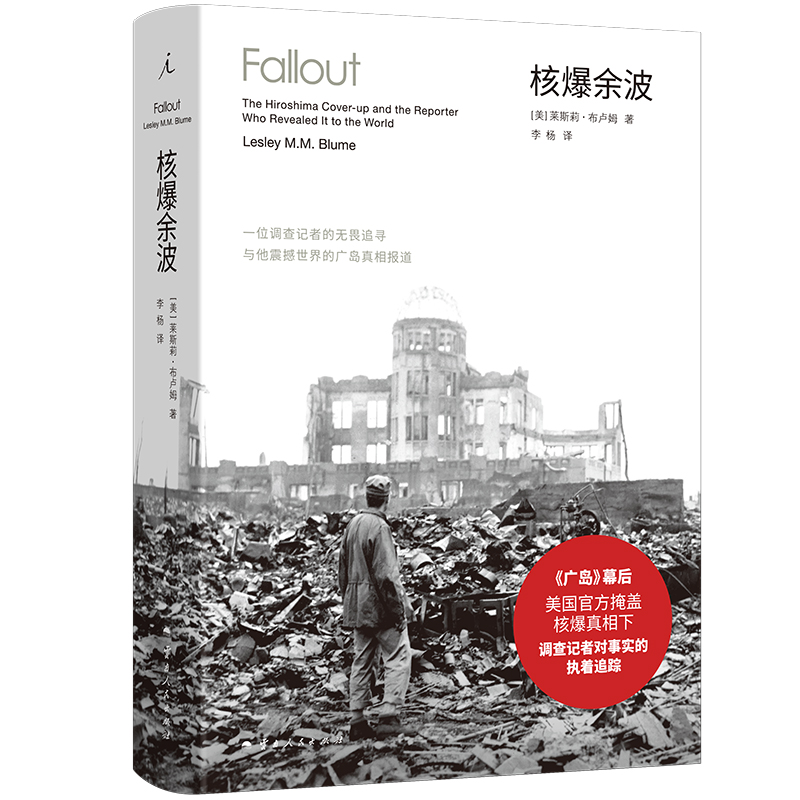

包邮核爆余波:一位调查记者的无畏追寻与他震撼世界的广岛真相报道

- ISBN:9787222235977

- 装帧:精装

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:其他

- 页数:暂无

- 出版时间:2025-01-01

- 条形码:9787222235977 ; 978-7-222-23597-7

本书特色

“挖掘一段被隐藏的历史”——一部编年史,多方材料呈现《广岛》的出炉。本书作者走访三块大陆的多个档案馆,查阅相关国家档案以及从未发布的资料,并采访了多位主人公后人、政要、原子能专家、学者、记者等,用四种语言完成本书的资料收集工作,在此基础上完整呈现《广岛》报道的出炉。这既是一部报道史,也是一段被隐藏的历史。

★ “足以影响政策走向的永久国际记录”——美国官方对真相的压制和新闻管控。多家大媒体都有驻日记者,为何约翰·赫西能“抢先世界”?在本书中,作者细述了当时美国官方的新闻管控:对所有涉核报道进行审查,特别是有关广岛、长崎的报道,在保证媒体有所报道的同时,避免报道过于生动或透露核爆后的情形,并通过交通管制、食品管控、资料审查、吊销许可等方式限制记者的报道。*终,对公众隐瞒了核弹长期的致死性放射影响,85% 的受访者支持对日使用原子弹,将原子弹纳入主力武器也逐渐变得顺理成章。

★ “让读者有机会亲历历史”——统计数字背后,调查记者对真相的执着追踪。当死难者数字统计与人无关,当美国民众沉浸在拥核武器时,本书细致展现了约翰·赫西如何获得赴日许可、绕过军方管控、找到了他的主人公、将资料带回美国,并以虚构文学的方式,放弃宏大叙事,重拾凡人视角,以广岛六个普通人的遭遇让读者“进入人物、成为人物”,揭示出蘑菇云下的核爆真相。

★“挖掘深入幕后才能获得的事实”——《纽约客》团队的坚持与“肆意妄为” 。1946年8月31日,《纽约客》以专号刊发《广岛》,使其成为“反响*强烈的新闻报道之一”。一家在创刊初期以幽默刊物定位的杂志为何能为其他媒体所不能为?本书围绕《广岛》报道的成形,描画了《纽约客》的两位灵魂人物以及整个团队是如何顶住“关门大吉”的压力协助赫西完成报道并通过报道审核的。

★ “他们不想被愚弄,他们可以直面真相” ——一窥未来战争面貌,质疑主事者决定。本书还将视线转向该报道的读者以及做出投放原子弹的主事之人,展现了支持者和反对者的不同意见以及应对方式。《广岛》虽刻意避开了涉密材料,也未质疑使用原子弹的决定,但是它将读者的目光聚焦到主事之人,去反思对日投放原子弹的后果以及对新闻报道的钳制。

★ “记忆的淡化或缺失才是对核威慑真正的威胁”——社交媒体当下,一针适时提醒剂。70余年后,赫西通过《广岛》试图打破的苦难叙事审美疲劳和极端对立卷土重来,海量即时新闻不断涌现,种族主义和民族主义充斥着网络。本书通过重述《广岛》的出炉,适时提醒我们,非人化是一切人为灾难的开端,核威慑并未远去,人类有共同的命运。

内容简介

1946年8月31日,《纽约客》发表约翰·赫西亲赴广岛采访核爆幸存者的报道《广岛》,将核战末日的模样呈现在世人面前。为何约翰· 赫西能“抢先世界”,完整呈现核爆后的广岛?为何《广岛》至今仍是新闻史上*重要的作品之一? 本书作者深入《广岛》幕后,走访三块大陆的多个档案馆,采访《广岛》主人公后人、政要、媒体,还原出《广岛》报道的出炉:“二战”后美国国内普遍的种族情绪、严格的涉核报道审查制度、追逐独家的狂热新闻业;赫西如何辗转进入广岛、找到他的主人公,“放弃上帝视角,重拾凡人眼光”;一本“可有可无”的幽默杂志《纽约客》,其团队如何秉承“挖掘只有深入幕后才能获得的事实”,以专号全文刊发该报道,使之成为其里程碑的作品。 70余年后,在极端民族主义和种族主义充斥社交媒体的今天,如何在干瘪的统计数字和大同小异的照片后看到真相,《广岛》这份发自良心的记录是如何出炉的仍是我们现今的一则警世预言,也在提醒我们独立调查新闻的重要。

目录

引言

**章 图不尽言

第二章 抢先世界

第三章 麦克阿瑟的封闭王国

第四章 六位幸存者

第五章 广岛二三事

第六章 引爆

第七章 余波

后记

插图

致谢

注释

译名对照表

相关资料

一部构思巧妙、研究无懈可击的书,应该和赫西的《广岛》一起摆在书架上,一起见证无论谁试图压制他们的使命,媒体都有勇气报道真相。——《纽约图书杂志》 布卢姆是一位不知疲倦的研究者和美丽的作家,她似乎毫不费力地完成了她的叙述——这一技巧掩盖了创作这样的作品所需的技能和辛勤付出。《核爆余波》是一个警告,但不是一场论战……一部意图严肃但读起来很愉快的书。原因在于布卢姆完美无瑕的段落,她清晰的叙事结构、引人入胜的故事、对次要情节的处理和洞见。——《纽约时报》 布卢姆对约翰·赫西如何在《纽约客》上发表报道进行了精彩叙述,也是对无处不在的核战争危险的警示。——《纽约时报书评》约翰· 赫西(John Hersey)后来表示,曝光隐秘并非他的本意。但在1946 年的夏天,正是他亲手揭穿了一件致命性和影响力均在现代历史上位居前列的政府瞒报事件。1946年8月31日,《纽约客》(New Yorker)杂志专号刊发了赫西的《广岛》一文。文中,赫西用人类历史上绝无仅有的核爆幸存者中六位代表的证言,向美国人和全世界完整揭示了广岛核战争的可怖真相。

一年之前,也就是1945年8月6日早8:15,美国政府在广岛投放了重量近1万磅、弹壳上写着对天皇不敬之词的铀弹“小男孩”(Little Boy)。那时,就连“小男孩”的创造者们也不确定,这件尚处于试验阶段的武器究竟能否起效:“小男孩”是首个用于实战的核武器,而广岛市民被选作了那不幸的试验品。随着“小男孩”在广岛上空起爆,成千上万广岛市民被活活烧死、被倒塌的建筑砸死或者活埋、被飞溅的碎片击翻。身处核爆震源正下方的人顷刻化为齑粉。很多幸存者受到辐射中毒的折磨,在核爆发生后的数月中大批死去——这样的“幸存”,不知究竟是幸运,还是不幸。

据广岛市*初估算,超过4.2万名平民在核爆中死亡。不到一年,这一数字就上升到了10万。据后来计算,截至1945年年底,约有28万人因核爆影响而死,但准确的数字我们可能永远无从知晓。直到今天,广岛的大地上还时常可以挖出人类残骸。“挖地半米见白骨,”广岛县知事汤崎英彦(Hidehiko Yuzaki)说,“我们就生活在白骨之上。不单是(核爆)震中,整个城市都是如此。”

这是一场难以想象的浩劫。即便是核爆发生75年后的今天,“广岛”二字给人的印象依旧是烈火熊熊的核弹屠杀,仍然让世人不寒而栗。

但惊人的是,在《纽约客》杂志刊发赫西的报道之前,美国政府不仅在广岛核爆发生后大事化小,更成功地隐瞒了核弹长期的致死性放射影响。华盛顿的美国政府官员和对日占领军的军官们压制、管控、编造有关广岛和长崎——美军于1945年8月9日对长崎投放了代号“胖子”(Fat Man)的钚弹——现场情况的报道,直到这两场核爆几乎从媒体头条和公众意识中彻底消失。

*初,美国政府似乎毫不讳言自己拥有了一件新式武器。杜鲁门总统向世界宣布了美国在广岛投放原子弹的消息,他发誓,日本如不投降,将“迎来史无前例的毁灭之雨从天而降”。杜鲁门总统透露,“小男孩”的爆炸当量相当于2万吨TNT,是迄今为止实战中动用过的*大的炸弹。事先收到总统公告全文的记者和编辑们对此难以置信。时任合众社(United Press)驻欧洲记者的沃尔特·克朗凯特后来回忆,他收到巴黎发来的关于原子弹的简报时认为,“显然……那些法国电报员搞错了。于是我把数字改成了20 吨TNT”。很快,随着*新消息传来,“我才清楚地意识到是我搞错了”。

约翰· 赫西(John Hersey)后来表示,曝光隐秘并非他的本意。但在1946 年的夏天,正是他亲手揭穿了一件致命性和影响力均在现代历史上位居前列的政府瞒报事件。1946年8月31日,《纽约客》(New Yorker)杂志专号刊发了赫西的《广岛》一文。文中,赫西用人类历史上绝无仅有的核爆幸存者中六位代表的证言,向美国人和全世界完整揭示了广岛核战争的可怖真相。

一年之前,也就是1945年8月6日早8:15,美国政府在广岛投放了重量近1万磅、弹壳上写着对天皇不敬之词的铀弹“小男孩”(Little Boy)。那时,就连“小男孩”的创造者们也不确定,这件尚处于试验阶段的武器究竟能否起效:“小男孩”是首个用于实战的核武器,而广岛市民被选作了那不幸的试验品。随着“小男孩”在广岛上空起爆,成千上万广岛市民被活活烧死、被倒塌的建筑砸死或者活埋、被飞溅的碎片击翻。身处核爆震源正下方的人顷刻化为齑粉。很多幸存者受到辐射中毒的折磨,在核爆发生后的数月中大批死去——这样的“幸存”,不知究竟是幸运,还是不幸。

据广岛市*初估算,超过4.2万名平民在核爆中死亡。不到一年,这一数字就上升到了10万。据后来计算,截至1945年年底,约有28万人因核爆影响而死,但准确的数字我们可能永远无从知晓。直到今天,广岛的大地上还时常可以挖出人类残骸。“挖地半米见白骨,”广岛县知事汤崎英彦(Hidehiko Yuzaki)说,“我们就生活在白骨之上。不单是(核爆)震中,整个城市都是如此。”

这是一场难以想象的浩劫。即便是核爆发生75年后的今天,“广岛”二字给人的印象依旧是烈火熊熊的核弹屠杀,仍然让世人不寒而栗。

但惊人的是,在《纽约客》杂志刊发赫西的报道之前,美国政府不仅在广岛核爆发生后大事化小,更成功地隐瞒了核弹长期的致死性放射影响。华盛顿的美国政府官员和对日占领军的军官们压制、管控、编造有关广岛和长崎——美军于1945年8月9日对长崎投放了代号“胖子”(Fat Man)的钚弹——现场情况的报道,直到这两场核爆几乎从媒体头条和公众意识中彻底消失。

*初,美国政府似乎毫不讳言自己拥有了一件新式武器。杜鲁门总统向世界宣布了美国在广岛投放原子弹的消息,他发誓,日本如不投降,将“迎来史无前例的毁灭之雨从天而降”。杜鲁门总统透露,“小男孩”的爆炸当量相当于2万吨TNT,是迄今为止实战中动用过的*大的炸弹。事先收到总统公告全文的记者和编辑们对此难以置信。时任合众社(United Press)驻欧洲记者的沃尔特·克朗凯特后来回忆,他收到巴黎发来的关于原子弹的简报时认为,“显然……那些法国电报员搞错了。于是我把数字改成了20 吨TNT”。很快,随着*新消息传来,“我才清楚地意识到是我搞错了”。

乍看之下,媒体对于广岛和长崎命运的报道似乎是充分、全面的。随着世界进入原子时代的深远影响为公众所识,全球各地的编辑和记者们意识到,原子弹不仅是这场战争中的一大新闻,更是人类历史上的重大事件。经过了几个世纪对威力更强、效率更高的杀人机器的孜孜以求,人类终于找到了可以彻底摧毁自身文明的手段。正如E.B.怀特在《纽约客》中撰文写道,人类“盗取了天机”。

但事发多个月之后,靠着一位年轻美国记者和他的编辑们的勇敢之举,世人才得以窥见那一朵朵翻滚的蘑菇云下面究竟发生了什么。“广岛的情况尚不明朗,”《纽约时报》(New York Times)1945年8月7日报道称,“目标区域笼罩在遮天蔽日的尘雾和浓烟之下,侦察机无法看清地面上的情况。”可以说,直到赫西1946年5月在广岛的见闻发表问世,这座烟笼雾锁的城市才真正重见天日。尽管《纽约时报》是唯一派记者随行报道美军对长崎投放原子弹并在日本投降后维持东京分社运行的纸媒机构,但时任《纽约时报》记者(后升任《纽约时报》主编)的亚瑟·盖尔布(Arthur Gelb)曾表示:“起初我们大多数人都没有意识到原子弹造成的破坏有多大。约翰· 赫西令人猝不忍读的翔实记述才让美国人认清此事的分量。”

广岛、长崎核爆发生后,各路媒体的报道连篇累牍,但由于美国政府和军方的信息管控,关于核爆后续的细节其实从一开始就寥寥无几。正如美国战争部部长所说,刚刚经过艰苦卓绝的斗争赢得对轴心国道义和军事胜利的美国,不愿“落下比希特勒还要狠辣的恶名”。安坐华盛顿的美国政府官员以及刚刚抵达日本的占领美军自事发伊始便开足马力,扼杀有关核武人道成本的报道。占领当局以防止“扰乱公众安宁”为由,禁止日本媒体采写或者播发有关广岛或者长崎的新闻。对于先后进入日本的外国记者,广岛和长崎也被列为“禁地”。少数试图在**时间深入核爆发生地报道的记者不仅受到了将被驱逐出境的威胁和美国官员的骚扰,更被指传播日本政治宣传,帮助战败国洗白侵略罪行、博取国际同情。

国内方面,美国政府官员用TNT当量描述原子弹的威力,否认核爆后的辐射影响,诱导民众将原子弹视作常规性的超级炸弹。“拥有比对手威力更大的火炮才能赢得战争,原子弹也是一样的道理,”杜鲁门总统说,“它就是单纯的炮兵武器。”即便*终承认原子弹引发的辐射中毒真实存在,美国官方仍淡化其恐怖程度。[“曼哈顿计划”(Manhattan Project)负责人、用时三年便制造出原子弹的美军中将莱斯利·R.格罗夫斯(Leslie R. Groves)曾表示,(辐射中毒)甚至可能是“一种非常令人愉悦的死法”。]

美国民众看得到蘑菇云的图片,听得到执行投弹任务的美军轰炸机飞行员耀武扬威的讲述,却几乎接触不到关于蘑菇云下、核爆现场真实情况的报道。美军向媒体放出了广岛和长崎满目疮痍的照片。不过,这些核爆现场的照片本身尽管十分沉重,但对于过去五年里日复一日地见证了伦敦、华沙、马尼拉、德累斯顿、重庆等许许多多城市被毁的读者来说,广岛和长崎的残垣断壁不过是司空见惯。赫西本人也坦承,轰炸现场的照片能获得的情感共鸣注定是有限的;他认为,废墟虽然可能“壮观,但瓦砾往往不近人情”。美国人没看到被跌跌撞撞地前来求助却痛苦地死在门口的幸存者包围的医院(院内大部分医生和护士都已死亡或者重伤),没看到不停焚烧数千具不知姓名的死难者尸体的火葬场,更没看到全身烧焦、头发大把脱落的妇女和儿童。

官方公开的广岛惨景远不能反映核爆劫后的全貌。虽说“一图胜千言”,但赫西用了3万字才充分地揭示和传达了美国*新超级武器的真相。日本人当然不需要赫西告诉他们“小男孩”和“胖子”拥有怎样的威力,但面对这两枚以它们之名引爆的核弹,终于看清庐山真面的美国读者陷入了震惊当中。

为何约翰· 赫西能为他人之不能为,完整地呈现出核爆后的广岛?为何《广岛》至今仍是新闻史上*重要的作品之一?《核爆余波》讲述的便是这背后的故事。当然,赫西的《广岛》未能阻止过去70 多年各国危险的核军备竞赛,其所揭示的真相也未能解决原子时代的问题——正如《华盛顿邮报》(Washington Post)关于“水门事件”(Watergate)的报道无法根除政府腐败。

但作为一份生动表现核战争真相以及核弹对人类真实影响、风靡全球的历史记录,《广岛》在阻止“二战”结束以来世界爆发核战争方面发挥了重大的作用。1946年,赫西的报道首次深入人心地对核武器给人类文明带来的存在性威胁发出了警告,得到国际社会的广泛接受。在它的激励之下,一代又一代倡议人士和领导人为阻止核战争而奔走,让人类文明在地球上的故事得以续写至今。我们之所以知道核战末日是什么样子,是因为约翰· 赫西将它展现给了我们。《广岛》问世之后,没有任何一个领导人或者政党能在威胁动用核武器的同时令人信服地宣称自己对核打击的恐怖后果毫不知情。换言之,《广岛》之后,任何核打击都只能是刻意为之的装傻充愣,其更深层次的动因都是虚无主义的残酷无情。

伤亡统计数字往往让人麻木。虽然美国民众*初对于广岛命运的模糊认识很大程度上是因为美国政府对现场消息的主动封锁,但到了战争末期,见了太多战争暴行的美国人已经毫无疑问地变得迟钝。1946 年,美国和全世界一道目睹了史无前例的杀戮。第二次世界大战至今仍是人类历史上伤亡*为惨重的大规模冲突。据美国国家二战博物馆(National WWII Museum)估算,全球共有1500万战斗人员战死,另有约4500万平民死亡——尽管另有统计认为,仅中国一国的平民伤亡人数就高达5000万。俄国伤亡人数2660万;美国则有超过40.7万军人阵亡。战争期间,美国报纸杂志每天都在刊登来自各条战线的恐怖伤亡统计。数字后面跟的零越多,对于普通民众来说也就越抽象。直到*终,这些数字似乎已经不再代表一具具的尸体;本是死难者人数的记录,却变得与人无关。

赫西的《广岛》告诉读者,这座城市有10 万人因原子弹爆炸死亡。但是,如果以简单直接的新闻报道形式呈现这个数字以及赫西的其他发现,《广岛》绝不可能如此动人心魄,也绝不可能拥有如此深远的影响。正如赫西同时代的《纽约先驱论坛报》(New York Herald Tribune)记者刘易斯·甘尼特(Lewis Gannett)所说:“如果新闻标题说死了一百个人,无论他们是死于战争、地震、洪水还是原子弹爆炸,人们的大脑都不会对这个数字做出任何反应。”核爆发生之后不久,美国人看到过各种各样对广岛和长崎死亡人数的估算——所有数字都高得出奇,何况这么多人竟然都是被一枚炸弹炸死的——但*终,所有这些数字都没有真正触动读者。

“你吞下统计数据,惊得倒吸一口凉气,”甘尼特写道,“然后一转身就跟人讨论起羊排的价格来,把刚才看到的数字忘得一干二净。但是如果你读了赫西先生的文章,你永远都不会忘记。”

对于赫西来说,原原本本地呈现冷冰冰的数字背后的可怖真相,是题中应有之义。他从1939 年开始参与了多条战线的报道,他深知,无论是哪个国家的人,一旦他们不把敌人和俘虏当人看,多么残忍野蛮的手段都做得出来。赫西感到,在核战争时代,人类要保证自身不灭绝,唯一的办法就是重新看到彼此的人性。

这是一项十分艰巨的任务。要创作出一部可以重树人性的作品,赫西不但要穿透那些麻痹人心的数字,更要直面那些助长了全球种族灭绝暴行的粗暴、恶毒的种族主义论调。在美国受众面前强调日本人的人性,无疑尤其富有争议而困难。珍珠港事件后,美国人对日本人的仇恨和怀疑已经根深蒂固。“美国人的骄傲一夜之间土崩瓦解,取而代之的是狂怒和歇斯底里。”赫西后来回忆说。战争期间,有大约11.7万在美的日裔人士被关进了拘留营。好莱坞开足马力生产以东方非人种族黄祸(yellow peril)为题材的警示宣传片和故事片。关于日军在1942年巴丹死亡行军期间残暴虐待美国战俘、在中国对平民施暴以及太平洋岛礁上的血战的新闻报道让美国人惊慌不已,强化了“日本人都是洪水猛兽”的印象。

在宣布轰炸广岛的讲话中,杜鲁门总统说核打击是对日本人多年前偷袭珍珠港的“加倍奉还”,可谓说出了很多美国人的心声。广岛和长崎人罪有应得,事情就是这么简单。1945年8月中旬的一次问卷调查显示,85%的受访者支持对日本使用原子弹;而在另一份大约同期进行的问卷调查中,23%的受访者为美国“未能有机会在日本投降之前在日本投放更多原子弹”感到遗憾。赫西曾在亚洲和太平洋亲见日军的残暴和坚忍。尽管如此,他还是决心让美国人在广岛市民身上看到他们自己。

“如果‘文明’这个概念还有任何意义的话,”他说,“我们就必须承认,我们的敌人也是人——即便他们误入歧途、残忍凶暴。”

赫西*终抵达了道格拉斯·麦克阿瑟(Douglas MacArthur)将军的军队严密控制下的日本,并克服万难进入了广岛,采访了多位核爆幸存者。他们中,有一位拉扯三个幼子艰难度日的日本寡妇,一位年轻的日本女文员,两位日本医生,一位年轻的德国神父,以及一位日本牧师。在他为《纽约客》撰写的文章中,赫西用令人触目惊心的细致笔触,从以上六位幸存者的视角,详细记述了核爆发生当天的情形。

“他们至今仍然不解,为什么那么多人都死了,他们却活了下来。”赫西写道。从那天开始,他们中的每个人亲历的死亡,都“远远超过了他们的想象”。

透过这六位幸存者的视角,赫西也让美国人亲历了超乎他们想象的死亡——而且死亡的方式史无前例,骇人的程度绝无仅有。人们读到《广岛》,脑海中浮现的是纽约、底特律或者西雅图,想象着自己的家人和朋友在同样的人间地狱中煎熬。赫西不仅冲破万难进入了广岛,更成功地把美国民众对于苦难故事的审美疲劳和美日之间的种族壁垒打得粉碎。他成功激起了美国民众的同理心,这一点堪称奇迹。

而他所做的,不过是描绘了六个在同一时刻经历天翻地覆人生转折的普通人。其手法之朴素,一如小小原子中所蕴含的超凡能量。

作者简介

作者简介

莱斯莉·布卢姆(Lesley M. M. Blume),记者、作家,剑桥大学历史哲学硕士。关注主题为历史核事件、历史战争新闻以及战争与艺术,作品发表在《纽约时报》《名利场》《国家地理》《华尔街日报》等,著有《整个巴黎属于我》等。

译者简介

李杨,英语语言文学专业硕士,译有多部作品,包括《协同进化》《两种真相》《黄铜判决》《柏林》等。

-

你不知道的古人生活冷知识

¥15.7¥49.0 -

消寒图:珍重待春风

¥20.7¥58.0 -

中国通史

¥16.3¥45.0 -

安史之乱

¥24.1¥68.0 -

中国近代史

¥13.7¥39.8 -

西北史地丛书:冯承钧西北史地论集

¥25.2¥68.0 -

万历十五年

¥16.0¥25.0 -

人类酷刑简史

¥32.5¥59.0 -

宋朝文人的朋友圈

¥32.5¥59.0 -

显微镜下的大明

¥29.6¥52.0 -

西北史地丛书(第三辑):辛卯侍行记

¥25.2¥68.0 -

三国史话

¥13.6¥42.0 -

正说明朝十六帝

¥22.4¥49.8 -

中国历史常识

¥23.4¥49.8 -

明朝那些事儿大结局 第七部

¥10.5¥29.8 -

司马迁和他的历史学

¥8.9¥24.8 -

刑罚

¥27.7¥59.0 -

宋代文学与文献考论

¥58.9¥128.0 -

清史不忍细读

¥20.0¥52.8 -

日本历史

¥21.1¥48.0