5分

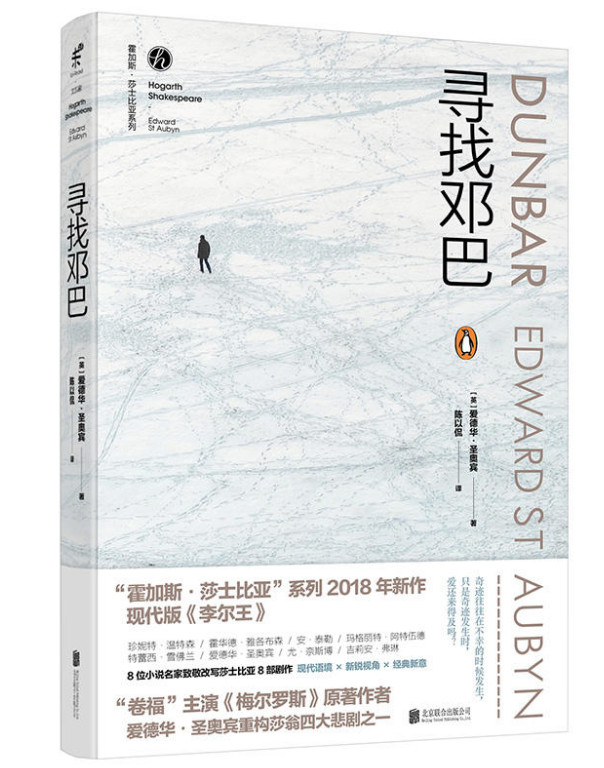

包邮(精)寻找邓巴

现代版《李尔王》,讲述家庭的裂痕,梳理家庭关系中的理智与情感。

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787559623669

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:218

- 出版时间:2018-09-01

- 条形码:9787559623669 ; 978-7-5596-2366-9

本书特色

继《时间之间》、《女巫的子孙》之后,“霍加斯·莎士比亚”系列2018年新作: “卷福”口碑新剧《梅尔罗斯》原著作者重构《李尔王》;

现代时空,新锐视角,小说形式,现代版《李尔王》再讲家庭裂痕以及家人关系中的理智与情感;

青年翻译家陈以侃担纲翻译,*限度保留英国家庭戏剧大家的文字韵味;

奇迹往往在不幸的时候发生,只是奇迹发生时,爱还来得及吗?

内容简介

邓巴是谁?一个传媒帝国的缔造者,权利和财富登峰造极。不过那都是过去时了,现在,他就是个昏聩、脆弱的老人。两个女儿完美继承了他的贪婪和残忍,将父亲囚禁在英格兰湖区一家昂贵的疗养院里。飞跃疗养院,邓巴成功了。在坎布里亚的荒野中,他想到“荒芜的正中心”这个词,回归起点,重新思考“我是谁”“我该去哪儿?”“我该如何生活?”。舆论、人力的搜索中,没人知道邓巴的下落……

节选

“我们没有吃药。”邓巴说。

“我们停药了,/我们疯掉了,!”皮特唱了起来,“我们病好了,我们停药了!昨天,”突然,他把声音压低,像是在密谋什么,“我们的口水还滴在毛巾布的睡袍领口上,可现在我们都停药了!药我吐在花瓶里,那些一叶兰此刻镇静之极!要是你每天收的那些百合……”

“一想到那些百合是谁送的……”邓巴吼道。

“冷静啊,老家伙。”

“我的帝国被她们偷走了,换来了什么?这些破百合!”

“啊,你也把帝国给丢了啊,”皮特突然换成一副唯恐失礼的女主人的样子,“那我一定得把三十三号房间的加文介绍给你认识。他在这里用的是假身份,其实他是,”皮特又压低了声音,“亚历山大大帝。”

“全是胡说八道,”邓巴斥骂道,“那人死了好多年了。”

“没错,”皮特此时成了哈莱街 的心理医生,“要是这些百合有所困扰,检查出了一些精神分裂的倾向,注意,只是倾向,只是朝可能的分裂型人格有所倾斜,绝非实打实的那种,那么,它们的症状是可以缓解的,只会留下一些可以忽略不计的副作用。”他朝前探出身子,窃声道,“那些杀人的药我就吐在花瓶里,跟你的百合在一起!”

“过去我真的有过一个帝国,”邓巴说,“我跟没跟你说过它是怎么被偷走的?”

“说了很多回了,老弟,很多回了。”皮特的心思又不知飘到了何处。

邓巴费劲地爬出扶手椅,摇摇晃晃地跨出几步,终于挺直了身子;阳光斜斜穿透特等病房的加厚玻璃,他眯起眼睛看。

“我当时跟威尔逊说,我的职务会变成‘非执行董事会主席’,”邓巴开始了,“保留飞机、随从、房产和必要的特权,但是把重担——”他伸手拿起那一大瓶百合,小心地摆到地板上,“把日常管理‘信托’的重担下放。自今日起,我就是这样跟他说的,世界是我无忧忧虑的游乐场,假以时日,也将成为我一人独享的收容所。”

“哟,这句好,”皮特说,“‘世界是我一人独享的收容所。’这句之前没说过。”

“‘但一切都是归于“信托”的,’威尔逊跟我说,”随着故事深入,邓巴也激动起来,“‘送掉“信托”,你就什么都没了。没有一样东西是可以既被送走,又能保留的。’”

“这是无法维系的立场,”皮特插了一句,“就像R.D.莱恩 跟那个主教 说的一样。”

“我讲事情的时候请不要打断我,”邓巴说,“我告诉威尔逊这只是为了避税,我把公司直接交给姑娘们,就没有继承税了。‘还是交点税吧,’威尔逊说,‘否则你就是在剥夺自己的继承权。’”

“啊,这个威尔逊我喜欢,”皮特说,“听上去像是个聪明人,像是个有药——不是,有脑子的人。 ”

“他只有一个脑袋,又不是怪物,”邓巴不耐烦地说,“我的那两个女儿才是禽兽。”

“只有一个脑袋!”皮特说,“这家伙可够没劲的!我只要吃了抗抑郁的药,脑袋多得就跟女帽里的蜜蜂似的 。”

“得了,得了,”邓巴说,他抬头望向天花板,然后模仿威尔逊厉声喝道,“‘没有权力本身,你就不要迷恋权力衍生的那些花样了。否则,就只能算是,’”他停顿了一下,像是在寻找一个能替代的说法,但*后还是让那两个词从上方的石灰涂料砸向自己的头顶。“‘堕落、放浪’。”

“啊,堕落、放浪、衰败、死亡,”皮特用悲剧演员的颤音说道,“踏着每个音节,我们走下窄窄的坟墓。台阶上的脚步多么轻盈,就像一群弗雷德·阿斯泰尔 ,但手里旋动的不是拐杖,而是镰刀!”

“见鬼,”邓巴涨红了脸说道,“你能不能不要总是打断我?以前我说话从来不会被打断;他们只会温顺地听着。就算开口也是为了恭维我,要么是在跟我暗示什么生财之道。而你……你……”

“好啦,朋友们,”皮特说,就像眼前聚着一群愤怒的暴徒, “给这位先生一点空间,我们听听看他有什么可说的。”

“‘我的事用得着别人指手画脚?’”邓巴吼道,“我当时就是这么跟威尔逊说的。‘我现在只是通知你我的决定,没有问你的意见。你只管实现它就行。’”

邓巴又抬眼看天花板。

“‘我不只是你的律师,亨利;在你还剩下的朋友里面,我是和你交情*久的一位了。我说这些是为了保护你。’

“‘友谊也是有范围的,’我怒喝道,‘我自己一手创办的公司,不需要别人来教我怎么做。’”邓巴举起拳头朝天花板挥了挥。“那句话说完,我抓起书桌上放在一堆纸巾中间的一个‘法贝热蛋’ ,已经是那个月第三个了:那些俄国人所谓的“皇家气派”是如此无趣;就是一群犹太暴发户,窃国者,扮起了罗曼诺夫家族的皇亲国戚——我才用不着这些‘该死的俄国垃圾’,我一边骂一边把那枚彩蛋扔进了书桌后面的壁炉里,里面一下全是珍珠和碎珐琅。‘这玩意儿我女儿怎么说来着?’我问威尔逊。‘“布灵布灵” !该死的俄国“布灵布灵”!’”

“威尔逊依然不为所动。我的这些’小孩脾气’几乎成了日常,这让我的医护团队也有些担心。你看,”邓巴对皮特激动地说道,“现在我已经完全能读懂他心里的想法了。我已经有了……”

“恐怕你已经有了‘精神紊乱洞见’ 。”哈莱街的皮特医生说道。

“呸,别再给我演医生了。”

“那我该演谁?”皮特问。

“见鬼,就演你自己。”

“啊,这个我还不太会,亨利。点一个更好模仿一点的吧。约翰·韦恩 怎么样?”皮特没有等回复,“得从这破地方冲出去了,亨利,”他拖长了语调说道,“明天日落,我们这两个掌握自己命运的真男人,就该在温德米尔 的酒馆问店家要酒喝了。”

“我一定得把我的故事讲出来,”邓巴哀嚎起来,“上帝啊,别让我发疯。”

“你知道,”皮特对邓巴的哀伤似乎视而不见,“我是,我过去是——曾经是——但谁又说得清我过气了没有——一个有名的喜剧演员,但我患了忧郁症,一种戏剧性的病症,或者说,是喜剧人的悲剧性病症,或者说,是悲剧性的喜剧人的具有历史意义的病症,或者说,是过气喜剧人假想的悲剧性病症。”“停下行吗?”邓巴说,“我脑子乱了。”

“嘿,我抗抑郁了,我抗抑郁了,”皮特从椅子里跳起来,一边唱一边勾住的邓巴的手臂,想让他也旋转起来,“抑郁抗过头嘞,我变躁狂啦。”他的歌声突然停止,还一下松开了邓巴的肩膀。“这时传来一阵刹车时轮胎摩擦路面的声音,”皮特插进来的这句话像是影视剧里的画外音,不过他手上也做着配合的动作,“他像个男人一样打着方向盘,在悬崖边将车停住了。”

“我看过你的很多面孔,”邓巴含糊地应道,“在很多个屏幕上。”

“啊,我也没说我是独一无二的呀,”皮特的神色中有种谦逊的自豪,“不是只有我一个皮特·沃克。1953年,因为母亲疏忽,我被抛入这’‘泪谷’ ,事实上,当时,光伦敦的电话簿里就有两百三十一个皮特·沃克。非但不缺,简直过剩。”

邓巴站在房间正中,像被定住了一样。

“是我扯远了,”皮特欢快地说道,“跟我说说你的‘医疗团队’吧,老头。”

“我的医疗团队,”邓巴脑中一片翻腾,这熟悉的词就像手边的栏杆一样被他抓住,“没错,没错,就在我把决定告诉威尔逊的前一天,我的私人医生鲍勃自己找到威尔逊,跟他说我‘大脑中有些小异样’,还说‘其中尚未发现什么值得大家过分担心的问题’。”

“这世上难道还有什么本该让人过分担心的事吗?”皮特忍不住问道,“难道需要我们‘适当’担心的事还不够多吗?”

邓巴摆摆手,没有多加理会,像是赶了赶一只特别执着的苍蝇。

“可是,根据那个满嘴胡话的医生——那条光鲜的毒蛇,狡猾多变的 ’十二面人’——他应该医术很精湛才对啊,毕竟他唯一的病人可不是别人,是我啊,亨利·邓巴,”他一边说着一边拍起了胸膛,“亨利·邓巴。”

“不会是那个加拿大传媒大亨——亨利·邓巴吧?”皮特问道,一副兴奋难耐的样子,“世界上*有钱的人之一,或许还可以说是这个世界上*有权势的人?”

“是,是,就是我,至少我的名字——我现在说到某些话就连不起来,像掉到漩涡里,不停转圈。我就说,根据那个可恶的叛徒,我的那个医生,应该尽量少让我发脾气;就算发了脾气也随我去,不要太当回事。”

“明天下午,风暴亨利穿过湖区时,‘脾气’将达到顶峰,”皮特播报着,“建议电视机前的观众爬进地窖,并把自己绑到大石头上。”

邓巴挥舞起了手臂,像是恼人的苍蝇越来越多了。

“我……我刚说到哪了?啊对,看我小小发了一下火,威尔逊还是没什么反应,大概觉得不理我才是对的。这时候,我注意到壁炉里那个彩蛋似乎没受到什么伤害。蛋壳是磕坏了,但里面是金子做的,并没有顺从我的意愿摔个粉碎。我走过去,将我的雷霆之怒全踏到这要把人逼疯的玩具上,但这东西比我想象中更难对付,一踩就滑走了。还好我及时抓住了壁炉架,才没有跌个颜面扫地。我看见忠诚的威尔逊站起来,又重新坐下。我这一吓怒气尽消,顿时伤感起来。

“‘我老了,查理,’我跟威尔逊说,捡起那个彩蛋,努力压制心里的恐惧;这种恐惧自从达沃斯那次莫名其妙的意外之后就一直纠缠着我:怕摔倒,怕这居心叵测的身体再背叛我。‘我不想再负担这么多事了,’我说,‘姑娘们会照看我的,她们不是*喜欢替老爸瞎操心么?’”

“简而言之,”皮特用浓重的维也纳口音说道,“他把自己的女儿变成了他的母亲!”就像弗洛伊德在“乡愁大道”和“远游渴望” 的拐角上对主教说的那样。

“我把离我*近的窗打开,”邓巴不顾皮特继续说着,“把彩蛋投给了吹过的风。‘有人今天要收到大礼了,’我说。

“‘必须头没先被砸破才行,’威尔逊说,‘脑袋比金块可要脆多了。’”

“啊,这个威尔逊可真有智慧。”皮特说。

“‘要是砸到早听见叫声了,’我让他放心,也在桌边坐下,‘人都擅长隐藏喜悦,遮掩痛苦就没有这么在行了。’我这样说着,想送威尔逊一个礼物。‘这玩意儿你拿一个去吧。“俄国布灵布灵”我太多了,要做个法贝热蛋饼都绰绰有余。’我打开抽屉,把同样一个亮闪闪的花哨东西丢了过去。威尔逊跟我和我的家人玩这抛球接球的把戏已经好几十年了;*早是一个周日他来吃午餐,看到我们都在花园里打棒球,像个普通的家庭一样——像个努力演绎普通家庭的家庭。威尔逊轻松接住彩蛋,扫了一眼深红色的蛋壳和上面细小钻石纵横交错构成的网格。他不予置评,把它滚到扶手椅边的桌子上;彩蛋碰到梅森咖啡杯 ,摇摇晃晃靠住了。”

“细节太棒了,亲爱的,”皮特说,他现在成了喜不自胜的戏剧导演,“特别特别好。”

“‘你应该至少保留一部分股份,’威尔逊说,‘而且我现在就可以告诉你,他们不会再允许“环球一号”供你私用的。747不可能归在个人名下。’

“‘允许?’我咆哮起来,‘允许?邓巴的想法谁敢阻拦?邓巴的愿望谁敢拂逆?’

“邓巴啊,还用问吗?”皮特说,“除了他自己,谁也没有这样的权力——他曾经有,过去有。”

“没有这个条件我的礼物就不给了!我说到做到,非照我的意思来不可!”

敲门声响起,邓巴立刻噤声,表情变得像是被捕的野兽。

“就提醒一句,”皮特说着一下窜到他身边,“老头,记得:吃药的样子要有,但别真吞下去,”他悄声关照道,“明天是大逃亡的日子,是我们伟大的越狱之时。”

“没错,没错,”邓巴也低声应道,“大逃亡的日子。进来!”他很有气势地喊了一声。

皮特刚才就在哼《碟中谍》的主题音乐,这时突然朝邓巴眨了下眼睛。

邓巴也想回应,但他无法分别控制左右眼睑,结果就变成对着皮特双眼同时眨了眨。

两位护士推着小车进来了,上面全是药瓶和塑料杯。

“先生们,下午好呀,”罗伯茨护士说道,她是其中岁数比较大的一位,“我们今天觉得怎么样啊?”

“你有没有想过,罗伯茨护士,”皮特问道,“我们可能不只有一种心境?更何况是两个人加在一起?”

“你又要跟我来这套了,沃克先生,”罗伯茨护士说,“今天我们有没有去聚会啊?”

“我们的聚会我们去过了,很高兴地向您汇报,在一派温暖祥和的气氛中,我们成功地和大家一起感受到了大家庭的温暖。”

摩尔顿护士忍不住嗤嗤笑起来。

“别怂恿他,”罗伯茨护士叹气表示批评,“我们不会再偷偷跑去酒吧了吧?”

“你把我当成什么人了?”皮特问。

“一个彻头彻尾的酒鬼啊。”罗伯茨护士嘲讽他道。

“天底下还有什么东西能把我诱出这片举世公认的人间乐土?”皮特又用出了他悲剧演员的颤音,“在这个百忧不侵的避风港湾,到处是天然的抚慰剂,山谷里温情像乳汁般流淌,如绸如缎,浇灌那些娇惯客户躁郁的心。”

“行了,”罗伯茨护士说,“我们会盯紧你的。”

“在这梅豆米德皇宫里,”皮特说,瞬间变身为一个德军统帅,“我们的防卫做到了百分之九十九点九,那百分之零点一差在哪里,就是你们这些家伙把己方的一名军官锁到了窗台上,整宿的霜冻啃掉了他一根手指!”

“瞎扯也扯够了吧,”罗伯茨护士说,“这花瓶怎么在地上?摩尔顿护士,能麻烦你一下吗?然后,请你送沃克先生回他自己房间。邓巴先生需要午休。现在大家道个别吧,让邓巴先生也能有片刻的安宁。”

“到时见了,伙计。”“约翰·韦恩”说道,朝邓巴眨了下眼睛。

邓巴还是双眼同时眨了好几下,表示他明白对方的意思。

另外两人出去之后,罗伯茨护士先推着车进了卧室。

“如果你问我意见,我倒觉得你少跟沃克先生待在一起为好,”她说,“他总让你心神不宁的。”

“是的,”邓巴态度谦卑,“你说得很对,护士。这人是有些乱七八糟的,有时候甚至觉得有些可怕。”

“亲爱的,你觉得可怕我一点也不意外。实话跟你说,我从来都不爱看《千面人皮特·沃克》——每次都换台。我觉得无论怎么比较,都是丹尼·凯 更好呀。那时大家更单纯一些。还有迪克·埃莫瑞 ,真是笑死我了。”她一边拍打着邓巴的枕头一边念叨着,而邓巴就坐在床沿,俨然一副老年人不知自己身在何处的模样。

“现在,我们该吃下午的药了。”罗伯茨护士说道。她挑出两个药瓶,又从叠在推车一角的塑料杯中取了一个。

“我们先吃这个绿色加棕色的药,这药可好了,吃了会觉得很暖和,很舒坦,”她用尽可能简单的语言,这样可怜的老邓巴才容易听懂,“然后再吃这个白色的大药片,这样就不会胡思乱想,不会觉得女儿们不爱我们啊之类的,可不就是女儿们出了钱让我们能在梅豆米德这儿舒舒服服地放个长假吗?我们当了这么多年大人物,多忙多累啊,真该好好休息一下了。”

“我知道她们是爱我的,真的,”邓巴接过小杯子,“我就有时候会觉得迷糊。”

“迷糊是正常的,”罗伯茨护士说道,“所以你才会来这儿呀,这样我们就可以照顾你了。”

“我还有一个女儿……”邓巴刚开了个头。

“还有个女儿?”罗伯茨护士说道,“天呐,我真得去跟哈里斯医生商量一下你的剂量了。”

邓巴把药片倒进嘴里,接过罗伯茨护士递过来的杯子,喝了口水。他感激地朝护士笑了笑,在床上躺好,不再说话,直接把眼睛也闭上了。

“你美美地打个盹吧,”罗伯茨护士推着小车朝外走,“做个好梦!”

一听到房门关上的声音,邓巴的眼睛蹭的睁开;他坐起来,把药都吐在手里;然后从床上爬下来,缓缓踱到客厅里。

“禽兽,”他嘟囔着自顾自地骂道,“秃鹫,撕扯我的心,我的内脏。”他想象着它们头顶蓬乱的羽毛中全是血污和烂肉。奸诈、淫荡的贱货,居然腐化了他的私人医生——这人可担负了替邓巴检查身体的重责啊,他有权力采集邓巴的血样和尿样,检查他是否有前列腺癌,用手电筒照他肿起的扁桃体。不可想象,不敢想象——他的私人医生竟被腐化成了她们的……她们太过“独享”的妇科大夫,她们的男妓,她们的交媾工具,蛇蝎般的假阴茎!

他用颤抖的大拇指把药片从花瓶的瓶颈处按了下去。

“你们以为用这些药物就能让我疲软吗?嗯?”邓巴说,“挺好,你们*好当心,我的这些贱货们,我要回来了。我还没完。我要报仇。我要——还没想好要做什么——但我……”

词句迟迟不来,决心表达不出,但怒火在他胸中越烧越旺,直到他开始发出咆哮声,如同一匹正待发起进攻的狼。咆哮声很低沉,也越发骇人,只是他想不出要如何收场。突然,邓巴把花瓶举过头顶,要砸向牢房的窗户,但定住了,既砸不出去,也放不下来,“无所不能”和“一无所能”在他身体里一场鏖战,所有行为都因此抵消了。

相关资料

作者简介

爱德华·圣奥宾(Edward St Aubyn),布克奖提名作家,英国当代家庭戏剧大师。

爱德华·圣奥宾生于英国上流社会的优渥之家,童年长期遭父亲性虐待,19岁进入牛津大学研习文学,接受过心理治疗,有过两段婚姻,如今是两个孩子的父亲。他将这段坎坷的经历写进半自传体系列小说《梅尔罗斯》,据小说改编的同名迷你剧已于今年开播。主演本尼迪克特·康伯巴奇称赞圣奥宾是“当代英语世界里*卓越的作家之一”。

事实上,这次的写作任务是圣奥宾主动找到出版社“毛遂自荐”的。他表达了对重塑莎士比亚笔下*机能失调的家庭中*专制的家长——李尔的兴趣。霍加斯出版社资深编辑朱丽叶·布鲁克欣赏他“精准刻画和挖苦家庭关系裂痕的才能”,称其为改写《李尔王》的*佳人选。对爱德华·圣奥宾来说,李尔王不同于哈姆雷特,他没有长篇的独白,因为他没有足够的自我认知。“我想抓住这次的机会探究一下,李尔的意识和潜意识里到底发生了什么。”

-

2025读书月阅读盲盒——我独钟意命运角落的人

¥42.3¥168.0 -

2025读书月阅读盲盒——经常作案的朋友都知道

¥42.3¥168.0 -

生死场

¥8.6¥36.0 -

1984-插图珍藏版

¥11.3¥29.8 -

悉达多

¥14.3¥28.0 -

绝叫(九品)

¥20.7¥58.0 -

时空迷航:刘慈欣科幻作品集

¥7.3¥19.8 -

动物庄园

¥6.9¥15.0 -

群众来信

¥10.2¥27.0 -

焦渴

¥15.7¥49.0 -

补玉山居

¥10.4¥29.8 -

长安的荔枝

¥27.1¥45.0 -

希区柯克悬疑故事

¥9.0¥38.0 -

神秘列车之旅

¥13.4¥38.8 -

风筝--毛姆短篇小说集

¥16.6¥46.0 -

刀锋

¥14.7¥46.0 -

月亮与六便士

¥10.0¥36.0 -

一个青年艺术家的画像

¥10.0¥30.0 -

扑火

¥23.7¥59.8 -

悉达多

¥18.4¥49.8