- ISBN:9787532187010

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:400

- 出版时间:2023-04-01

- 条形码:9787532187010 ; 978-7-5321-8701-0

本书特色

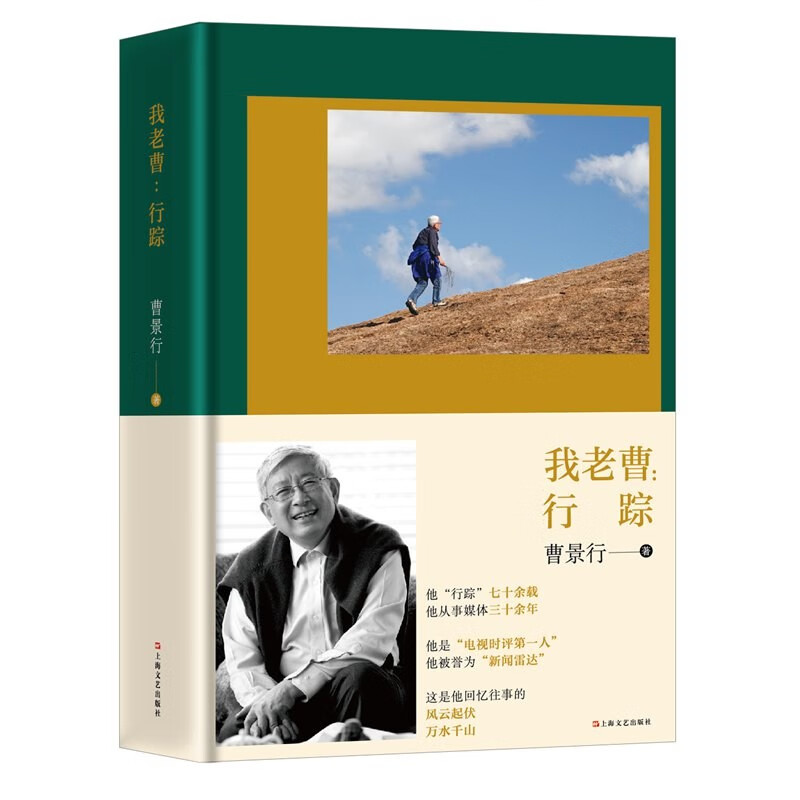

他“行踪”七十余载 他从事媒体三十余年 他是“电视时评**人” 他被誉为“新闻雷达” 这是他回忆往事的风云起伏 ........万水千山

内容简介

《我老曹:行踪》,资深媒体人曹景行的一部杂文集,全书分新闻采访、 杂文时评、亲情忆旧、行走世界、“他们眼中的曹景行”四个部分,并配图片若干。这是作者写于不同时期的散文和杂文,一篇篇串起来,便是一部非正式的回忆录。作者以散文的方式回顾了自己70多年的跌宕人生:1960年代下过乡,1970年代**批考上大学,在上海当过研究员,去香港开始了记者生涯,年过半百出镜当电视主持人,后来又回内地大学任教,现在愿意尝试各种新媒体并颇有成效……作者的生活史、成长史、事业史见证了新中国成立及改革开放以来,知识分子命运的起伏迭宕,及1980年代以来中国新闻事业的发展轨迹,其相关文章颇有个人回忆及史料留存价值。全书或回眸历史风云,或追溯旧人旧事,文笔平实而不失老辣,文意颇有历史纵深感,既是一部个人回忆录,也显现了社会和时代运行的轨迹。

目录

自序:为啥会有这本书

**辑

新闻采访篇

马年台北访马

章孝严认祖归宗志在再起

约访陈文茜

给吴小莉拍照片

“十六大”采访“花边”

“开讲”,其实很简单

草间弥生的片断印象

十年前,那一场汶川地震

双城十年两岸缘

把我们的血肉,筑成我们新的长城

带着美国大兵逛上海滩

非典逼着我们学会说话

学做新闻杂志编辑的日子

直播是电视新闻“*高境界”

第二辑

杂文时评篇

清华园的三千天印象

报摊之恋

莫言小说是姜奶奶的识字课本

还是不开书单为好

五千“廉价”劳力编《辞海》

来聊聊养狗吧

厕所的稀缺与小农的终结

“双十一”百年之际

你还想加我的微信吗?

我的世博,*好的世博

我与香港

大雨冲刷香港回归夜

香港街头看回归气氛

过几天香港老人的日子

香港*神秘的货柜车“司机大佬”

与梅娘同行的香港女孩长大了

搞电视的还是玩不过搞政治的

细微之处看李敖

澳门其实很不小

香港内地“礼”尚往来

香港原来是戒烟好地方

做新闻的和开的士的谁更倒霉

第三辑

亲情忆旧篇

爸爸的“大书”

爸爸和家

四十年后魂归上海:记我们的兄弟曹景仲

只求心之所安

台海波涛:两代人的见证

我也是珠海人

我们是幸福的小学生

好想重读一次我的初中

上海解放的“家庭记忆”

蒲汇塘路的802车队

黄山打蛇

黄山给了我们承受力

奇异果还是洋桃?

婆婆教我做烂面饼

今天你还会抄书吗?

伴随我们的这些电影

我被隔离了

依然心想天下的知青一代

“非正规教育”的一代

第四辑

行走世界篇

“八百岁”东瀛赏樱

东京自行车

宾州州立大学冰淇淋,全美*馋人

企鹅的味道不好闻

有伤心故事的波尔多酒庄

在德累斯顿乐声中告别2016

格但斯克:历史伤口还在痛

在台阶上打手机的不丹喇嘛

巴黎寻墓记

武科瓦尔淡去的伤痕

莫斯科“偶遇”扎哈罗夫的葬礼

博卡的颜色

天不亮出门看世界

安那波利斯军校挺好玩

鬼话连篇的异国行

首陀罗也要站起来:导游陈香

印度街头的当头棒喝

他乡“香港”:巴拿马的故事

第五辑

他们眼中的曹景行

来自曹雷:我的弟弟在凤凰卫视

来自曾子墨:曹先生是个年轻的老头

来自师永刚:他鬼月鬼日出生

来自董嘉耀:为电视评论而生的银发师奶杀手

来自卢梦君:1978年,三十一岁曹景行和妻子一起走出大山

附记

上海之子:曹景行*后的拍摄(陈丹燕 作)

节选

马年台北访马 凤凰卫视到台北采访市长马英九之前,胡一虎要到新加坡主持一项电视活动。当他告诉那里的女性同行下一个采访对象是谁时,她们都惊叫起来,万分羡慕。马英九的“女人缘”居然扩展到了那么遥远的地方,在台湾的政治人物中绝对是个异数。采访完成后不久,我在台北传来的电视新闻中又看到一个相仿的例子:陈水扁陪同某位外国客人参观台北一所女子中学,女孩子们却把跟随在后的马英九团团围住,又蹦又跳又嚷又笑,拉住手拍了照片又要签名。 香港女记者对马英九的一片“痴情”,表现为心甘情愿清早摸黑起身同他一起跑步。我们这次却发觉,那是件蛮累的事情。清晨我们在马英九市长官邸门口架好摄影机时,天还没有发亮,街头空无一人,也不见警卫人员站岗布哨。所谓“官邸”,也就是马英九当市长前早就买下的那套公寓住宅,在一幢灰灰的旧楼里面。他家下面二楼的一个空单位正在放售,窗口贴着业主的电话号码和开出的价码,我粗粗估算,大约花港币百多万,就可以成为马市长的楼下邻居了。 近半个小时的雨中跑步使马英九精神十足,可怜的胡一虎脸上却带着未消的睡意,两人看起来似乎同样年龄,实际上则有十来岁的间距。马英九还得寸进尺,建议我在他们一起跑步的照片下面加上一行说明:“旁边的那位是马英九的叔叔”。马英九的外貌确实不像半百之人,尤其是头天下午接受我们专访时,每个镜头都显得神采奕奕。但一个多月之后,有位台湾电视新闻记者告诉观众,马市长也开始掉头发了。一叶能知秋,一发能知岁月? 我们采访马英九,每天都要早起身,**天清晨就跟随他到内湖地区去看水利工程。他穿上胶靴,同工程人员一起脚踏泥泞跑来跑去,问得仔细,听得用心。去年(2001年)9月的“纳莉”台风带来的大水,可能是马英九当台北市长三年来*大的失误和挫败。那几天市内到处汪洋一片,连台北市民引为骄傲的地下“捷运”(即地铁),好几个车站及调度中枢都悲惨“泡汤”,瘫痪了好几个月。今年如果再来一次类似灾难,他年底竞选连任至少就会失去一半希望。目前他得到七成以上市民的支持,在全台湾的县市长中名列**,比民进党的高雄市长谢长廷高出两成还多。 做事认真,是马英九的特点。每星期七天,每天十六七小时的工作,也实在辛苦。我们采访他的那个星期天,从早到晚他参加了近十场活动,哪些是他身为台北市长工作之必须,哪些是他作为政治人物“作秀”之必须,可能已经很难区分开来。我们同其他媒体一样,一定会问他有没有“更上一层楼”的打算,他也照例把“现在只考虑年底连任市长”的标准答案再复述一遍,滴水不漏。但他真的不想同陈水扁再来一次全方位的较量吗? **次见马英九的“人气”,是1998年12月他击败陈水扁当选台北市市长那一刻,受到现场气氛的感染,一起去采访的曾瀞漪高兴得同身边的孩子跳起舞来。一年多后李登辉帮助阿扁赢得了政权,大批民众包围国民党党部,激烈声讨李登辉,国民党高层人物中只有马英九敢于走进抗议队伍之中,即使被丢鸡蛋也没有落荒而走。6月,国民党在失败的颓丧气氛中举行“临全会”,马英九以*高得票进入党的核心,一群年轻党工欢呼着把他抬了起来,“百年老店”国民党似乎有了一点生气,对明天也多了一点期盼。但在台湾的政治气氛中,马英九这个“外省人”能不能得到中南部“本省人”的认同,已成为判断他未来发展空间有多大的关键性指标。 2001年12月台湾选县市长(不包括台北、高雄二市)和“立法委员”,马英九**次高调走出台北市,到中南部一些县市辅选,甚至还深入到阿扁故乡台南县,所到之处都受到当地民众相当热烈的欢迎,出乎许多人的预料,也给了他新的信心。接受我们专访时,他还特别强调了这件事情,选举结果对他有利有不利。有利的是台湾中部以北县市大部分由国民党当政,几乎连成一片,马英九自然成为蓝军县市长的龙头,声势更壮。不利的是国民党在“立法委员”改选中大败,不仅失去了“立法院”的多数,而且也不再是“立法院”**大党。尤其是台北市多位现任国民党“立法委员”竞选连任失败,对马英九年底的选举当然不是好事情。 专访开始之前,马英九在会议室开会,任由我们在他的市长办公室里面布置和拍摄。胡一虎坐上了市长“宝座”,我靠在他前面的办公桌旁,抬起头,透过窗,穿过濛濛的细雨和隐隐约约的雾气,就可以看到五公里外的“总统府”轮廓。我们马上想到问一个问题:在台北市*有名也*漂亮的仁爱路那头,是阿扁办公的地方,而这一头则是马英九的市政府,他们两人每天抬起头来时,会不会都想到对方?真是冤家对头啊! (2002年) 学做新闻杂志编辑的日子 2017年年尾,美国历史*久的新闻周刊《时代》在评出年度风云人物之前,就先把自己卖掉了。九十六年前创办《时代》的老亨利·卢斯如果地下有知,一定会辗转反侧,难以安眠。曾在《时代》集团里面打过几年工的我,闻此消息也五味杂陈,不由得回想起当年初入这行时“受训”的经历。 三十年前亚洲经济持续腾飞、中国全面走向改革开放、香港加快回归祖国的进程……总部在美国纽约的《时代》集团开始向东南亚和“大中华”地区扩张地盘。先是收购了香港英文新闻周刊《Asiaweek》(亚洲新闻),接着又在那儿创办了中文新闻周刊《亚洲周刊》;两家杂志名字容易混淆,其实在同一办公楼里面各有自己独立的编辑部。1980年代末我移居香港,找到的**份工作就是《亚洲周刊》的撰述员(Writer),从此开始新闻人的生涯。 那时香港报刊市场特别繁荣,五花八门,没几天就有一份新的报纸杂志创刊面世。我们杂志作为一份严肃的国际新闻周刊,同香港地方性刊物很不一样;不仅内容和风格不同,整个编辑过程也特别严谨,完全依照美国《时代》周刊的作业模式。像我这样一个刚转入新闻行业的新手,能够一开始就在那种体制中起步,实在获益匪浅。 就拿研究员(Researcher)这个名称来说吧。在上海我就经常翻看《时代》周刊,发现他们编辑部里设有这么一种职位,心想到香港后能当个研究员应该很不错,因为自己在上海社科院工作六七年也只升到助理研究员。只是进了《亚洲周刊》才知道,他们所说的研究员其实等于内地的资料员。但又不只是收集剪报管理资料室,而是要为撰述员和编辑提供所需资料,还要负责核对文稿中的新闻事实。 作为撰述员,我的工作是综合改写记者来稿,或者译写《时代》集团其他杂志的文章。每篇报道动笔之前,就会有研究员送来一叠内容相关的报刊剪报,多为英文。我完成稿子打印出来再送一份给研究员复核,他们不仅校对错别字和标点符号,更要查对我所用的每一个新闻事实、每一句引语、每一个专用名词……有错必纠,*后签字认可。那时还没有互联网,遇到弄不明白或有争议的地方,他们就要再去翻字典找资料,多重核对查证。也会直接打国际长途电话或发传真给散布世界各地的记者、采访对象,一一核对清楚,不容留下含糊。 后来我改做编辑和资深编辑,要处理的稿子更多,每天都要面对好几位研究员同事。尤其是每星期*后截稿的日子,我们称作deadline,我写字桌前常常坐着好几位研究员,排队等着我讨论稿子。他们多为大学毕业没几年的香港年轻人,女生占了一大半,一般只会讲广东话和英语,普通话连听都成问题,更谈不上说了。这就逼着我尽快学会广东话,才能在很紧迫的时间里同他们讨论许多复杂的新闻事件,比如菲律宾军事政变或俄罗斯经济“震荡疗法”。可以说,多亏了《时代》周刊建立的研究员制度,我今天还能讲一口“不咸不淡”但至少香港人能听明白的广东话。 在《时代》杂志建立的新闻“生产流水线”中,研究员只是初级把关人。那时,记者发来的采访内容由撰述员统一改写,成稿后交编辑和分管不同领域的资深编辑多次修改,末了由副总编辑和校对员做*后修改,交总编辑审阅签版。做新闻周刊*要命的是截稿当日发生重大新闻,不得不更换上万字的封面专题,时间极为紧迫。但上述编辑环节一个都不能忽略,往往拖到深更半夜、口枯眼昏才能送印刷厂。 这种严谨的编辑程序,可说是知识劳力密集的高成本作业;有的报道如有可能引发法律纠纷,刊发前还要再请公司内的法律顾问仔细审阅,确认没有问题才可以付印“出街”。即使如此,仍然难免出现大小差错,甚至被告上法庭判罚巨款。我在那儿打工的几年中,周刊就发生两起重大官司,都是在新加坡被起诉,也都是因为引述了错误的信息。法院判决诽谤成立必须罚款道歉,分别赔给对方九十万美元和一百五十万新元,金额真不算小。 第二起官司发生时,周刊已经换了老板。1990年代初《时代》集团与华纳电影合并为世界*大传媒企业时代-华纳,1994年调整资本结构,把一直亏损的《亚洲周刊》卖给了香港《明报》集团。重组编辑部时,*大的变化除了把撰述员与编辑合二为一,就是取消了研究员部门,只保留了两位研究员。另外,原来与《Asiaweek》共享的资料室连同几十万份剪报也留给了他们,新编辑部不再设立自己的剪报档案库。这样做一是为节约成本而缩小编制,再就是顺应数码科技对报刊出版行业的冲击。 三十年前我在香港开始新闻工作时,正逢印刷媒体由原先的铅字排版转为电脑排版。排字房消失了,好多几十年前就入行的老员工一夜之间失去工作,有的只能改行去做大楼门卫当“看更”。对媒体记者、编辑来说,开始还可以继续用笔手写稿子改稿子,另有专门的电脑打字员帮你打稿。没过几年,编辑部里所有人都自己学会电脑写作,否则就难以继续任职。 接着又有更大的变化。1993年我**次接触到internet这词,*初连中文译名都不统一,也有叫“国际网络”的,后来才定于一尊为“互联网”。很快我就用上了,不仅可以及时接收新闻信息,查找资料更是方便。在编辑流程方面,各地的记者把电脑文字稿直接传到香港编辑部内部网络,编辑完成后又经电脑直接送去排版。这样的作业流程今天早就成为常态,当时却是平面媒体的一场技术革命,一场残酷的生死淘汰。 互联网的另一大变革是极大地提升了新闻图片的品质,从此我们随时都能收到摄影记者和通讯社网上发来的高保真原图,电脑上选用后略加裁剪立即就可以进入排版,完全取代了以前的“三色纸”。所谓“三色纸”是通讯社把新闻图片分解为三种原色,再分别用电传送给订户,我们收到后再把三色叠加恢复原图,质量往往很差,有些还可以勉强刊印,多数根本不能采用。也因为互联网带来了难以想象的便利,好多报纸开始改成彩印,图片越来越多,文字越来越少。 我们取消了研究员部门和资料室,取消了撰述员和编辑的分工,缩短了作业流程,让编辑承担起更多职能和责任,有效控制了编辑成本。但从《时代》那儿学来的那种严谨风格,还是用心保存下去,也就是特别注重新闻事实准确和文字一丝不苟。 那七年编辑工作的“训练”,加上早先在上海社科院的七年研究工作,成为我后来做电视新闻和评论的根基。当前新媒体繁荣兴旺,传统媒体扎堆投入融媒体,信息之庞杂远非我们当年能够想象。与此同时,有些新闻平台也变了味道,新闻品质更加不敢恭维,常常触碰专业底线,编辑中的低级错误更是时有所见。有感于此,写下上面这些陈年旧事供新一代新闻人参考;也有无可奈何花落去的担心,算是为过去留下几笔记录。 (2018年)

作者简介

曹景行(1947-2022),著名媒体人。生于上海,曾下乡务农十年,复旦历史系毕业。曾任香港凤凰卫视言论部总监、资讯台副台长,主持过《时事开讲》《口述历史》《景行长安街》等节目。《亚洲周刊》副总编辑、《明报》主笔、“传讯电视”中天频道总编辑。受聘担任清华大学新闻与传播学院高级访问学者,华东师范大学教授、两岸交流与区域发展研究所所长,上海外国语大学特聘教授,东华大学兼职教授。 2009年起曾任东方卫视《双城记》和《新闻60分》主持人,并每年在北京两会期间主持“两会”特别节目。著有《我老曹:行踪》《香港十年》《光圈中的凤凰》《印度十日》《不丹十日》等。

-

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0 -

给青年的十二封信

¥6.3¥15.0 -

我从未如此眷恋人间

¥16.9¥49.8 -

树会记住很多事

¥9.9¥29.8 -

见字如面

¥15.9¥49.8 -

一个人生活

¥14.5¥45.0 -

梅子熟时栀子香

¥16.9¥49.8 -

我与地坛-纪念版

¥20.7¥29.0 -

我的心曾悲伤七次

¥9.0¥25.0 -

南方周末记者文集-大地孤独闪光

¥13.4¥28.8 -

长篇小说:红与黑

¥21.7¥69.0 -

茶,汤和好天气

¥10.1¥28.0 -

随园食单

¥9.1¥30.0 -

林徽因讲建筑

¥11.9¥29.0 -

当你老了

¥9.1¥30.0 -

一间自己的房间

¥14.8¥32.0 -

我在史铁生

¥12.5¥32.0 -

长篇小说:一句顶一万句

¥38.4¥68.0 -

有情风万里卷潮来·经典·东坡·词

¥21.4¥68.0 -

到山中去

¥10.5¥30.0