包邮MBA管理类联考用书中公2020全国硕士研究生入学统一考试MBA、MPA、MPAcc管理类专业学位联考真题精讲系列写作

- ISBN:9787510076619

- 装帧:平装-胶订

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:暂无

- 出版时间:2022-01-01

- 条形码:9787510076619 ; 978-7-5100-7661-9

本书特色

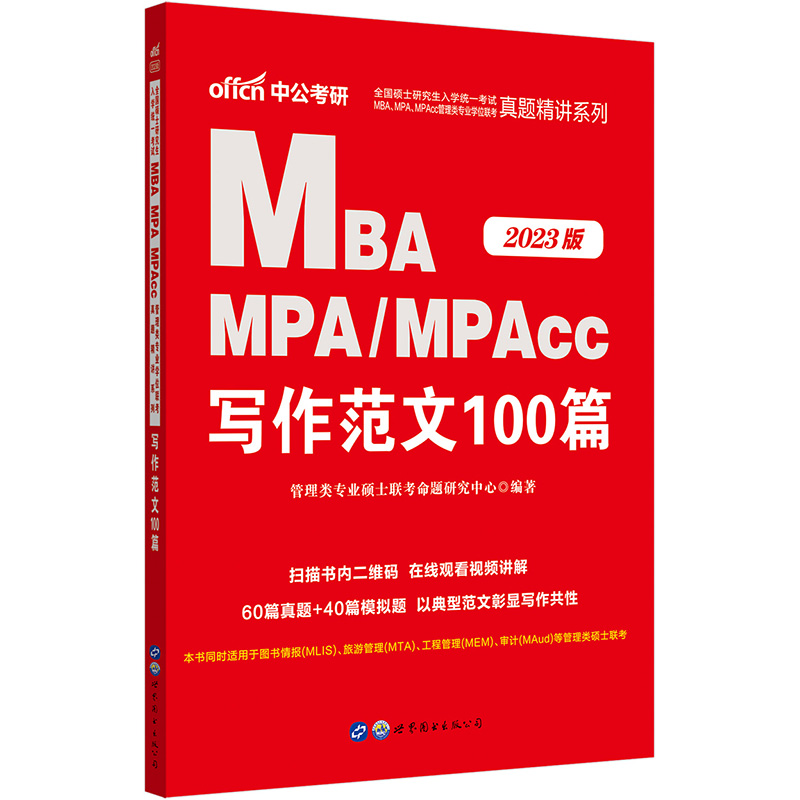

《中公版·2023全国硕士研究生入学统一考试MBA、MPA、MPAcc管理类专业学位联考真题精讲系列:写作范文100篇》一、书内含码,码上有课

本书的部分论证有效性分析和论说文真题,配有二维码,考生扫码即可听课,在老师的帮助下轻松掌握写作技巧,课程生动直接,让考生告别无声读书时代。

二、真题范文,洞悉规律

本书精选60篇历年真题范文,旨在帮助考生准确把握综合能力考试中写作题型的命题规律,并洞悉其命题趋势,通过大量的训练形成良好的应试写作能力。

三、分类模拟,聚焦热点

本书精选常考热点话题,为考生奉上40篇精彩模拟范文,其难度、风格、特点均与真题相似。

四、网上学习,随时随地

购书享有中公题库、中公考研在线等多样增值服务,考生可以随时随地学习。

内容简介

《中公版·2023全国硕士研究生入学统一考试MBA、MPA、MPAcc管理类专业学位联考真题精讲系列:写作范文100篇》是一本全面覆盖综合能力考试中写作真题的图书,共收录100篇优秀的写作范文。全书根据写作试题的题型分为上、下两篇。上篇为论证有效性分析,共45篇范文,包括2006年1月—2021年12月写作真题的25篇范文以及20篇模拟范文。下篇为论说文,共55篇范文,包括2000年10月—2021年12月写作真题的35篇范文以及20篇模拟范文。并在后的附录中为考生准备了各类型文章的写作素材,让考生笔下生花。

目录

上篇论证有效性分析

章历年真题(2)

2021年12月真题(2)

2020年12月真题(3)

2019年12月真题(5)

2018年12月真题(7)

2017年12月真题(9)

2016年12月真题(10)

2015年12月真题(12)

2014年12月真题(13)

2014年1月真题(15)

2013年10月真题(17)

2013年1月真题(19)

2012年10月真题(21)

2012年1月真题(22)

2011年10月真题(24)

2011年1月真题(26)

2010年10月真题(28)

2010年1月真题(30)

2009年10月真题(31)

2009年1月真题(33)

2008年10月真题(35)

2008年1月真题(36)

2007年10月真题(38)

2007年1月真题(40)

2006年10月真题(42)

2006年1月真题(44)

第二章模拟题(46)

1.个税起征点问题(46)

2.企业诚信问题(48)

3.居家养老问题(49)

4.电商低价竞争问题(51)

5.企业创新问题(53)

6.小企业与大企业(54)

7.证书与能力(56)

8.企业发展问题(58)

9.提高基层医疗水平与“看病难”(59)

10.小学生减负(61)

11.高薪能否留住人才(62)

12.投资医院和老人护理院是否可行(64)

13.论文查重是否能够避免抄袭(65)

14.消费者能否进行网络维权(66)

15.富人捐款对抗疫情(68)

16.学历是否重要(69)

17.“精致穷”是否值得提倡(71)

18.企业协同发展(72)

19.网络直播是否有益无害(73)

20.人性执法与“美罚单”(75)

下篇论说文

章历年真题(78)

2021年12月真题(78)

2020年12月真题(79)

2019年12月真题(80)

2018年12月真题(81)

2017年12月真题(82)

2016年12月真题(84)

2015年12月真题(85)

2014年12月真题(86)

2014年1月真题(87)

2013年10月真题(89)

2013年1月真题(90)

2012年10月真题(91)

2012年1月真题(93)

2011年10月真题(94)

2011年1月真题(95)

2010年10月真题(97)

2010年1月真题(98)

2009年10月真题(100)

2009年1月真题(101)

2008年10月真题(102)

2008年1月真题(104)

2007年10月真题(105)

2007年1月真题(106)

2006年10月真题(107)

2006年1月真题(109)

2005年10月真题(110)

2005年1月真题(112)

2004年10月真题(114)

2004年1月真题(115)

2003年10月真题(116)

2002年10月真题(117)

2002年1月真题(118)

2001年10月真题(119)

2001年1月真题(121)

2000年10月真题(122)

第二章模拟题(124)

1.谦虚与怀疑(124)

2.社会道德(125)

3.学会舍得(125)

4.个人发展与国家发展(126)

5.论“照镜子”(127)

6.包容和谐(128)

7.未雨绸缪的重要性(128)

8.竞争合作(129)

9.名与利(130)

10.惜时勤俭(131)

11.借力而行(131)

12.德与学(132)

13.尚拙(133)

14.形式主义(134)

15.“水与舟”如“员工与企业”(135)

16.追求成就人生(135)

17.“知”与“行”(136)

18.改革创新(137)

19.恒心毅力(138)

20.敬业奉献(138)

附录(140)

相关资料

章 历年真题

2021年12月真题

默默无闻、无私奉献虽然是人们遵从的德行,但这种德行其实不可能成为社会的道德精神。

一种德行必须借助大众媒体的传播,让大家受其感染并化为自觉意识,然后才能成为社会的道德精神。但是默默无闻、无私奉献的精神所赖以存在的行为特点是不事张扬,不为人知。既然如此,它就得不到传播,也就不可能成为社会的道德精神。

退一步讲,默默无闻、无私奉献的善举经媒体大力宣传后,被更多的人所了解,这就从根本上使这一善举失去了默默无闻的特性。既然如此,这一命题就无从谈起了。

再者,默默无闻的善举一旦被媒体大力宣传,当事人必然会受到社会的肯定与赞赏,而这就是社会对他的回报。既然他从社会得到了回报,怎么还可以是无私奉献呢?

由此可见,默默无闻、无私奉献的德行注定不可能成为社会的道德精神。

逻辑问题解析

本题题干论证中存在以下逻辑漏洞,供参考:

(1)误用条件关系。文中断定“德行必须借助大众媒体的传播,让大家受其感染并化为自觉意识,然后才能成为社会的道德精神”。某种德行本身就是社会约定俗成的道德规范,在不传播的情况下,其本身就是公认的道德精神,如尊老爱幼等。退一步说,即使其不是社会规范,也还可以通过家庭教育和学校教育等多种途径让人们学习,从而成为社会精神的一部分。

(2)推不出。由“无私奉献的精神所赖以存在的行为特点是不事张扬,不为人知”去论证“它就得不到传播”,这是推不出的。即使无私奉献精神的特点是不为人知,自身在无私奉献的过程中也会给他人带来正面影响,当他人了解其善行后可能会主动为其宣传。比如张桂梅多年默默无闻的善举在被了解后得到了他人和官方的大力传播。

(3)推不出。由“默默无闻的善举”推不出“善举被人知晓就失去了默默无闻的特性”。做出某种善举的人在行善时不求他人知晓,其行为被人知晓也改变了他行善时的初衷。

章 历年真题

2021年12月真题

默默无闻、无私奉献虽然是人们遵从的德行,但这种德行其实不可能成为社会的道德精神。

一种德行必须借助大众媒体的传播,让大家受其感染并化为自觉意识,然后才能成为社会的道德精神。但是默默无闻、无私奉献的精神所赖以存在的行为特点是不事张扬,不为人知。既然如此,它就得不到传播,也就不可能成为社会的道德精神。

退一步讲,默默无闻、无私奉献的善举经媒体大力宣传后,被更多的人所了解,这就从根本上使这一善举失去了默默无闻的特性。既然如此,这一命题就无从谈起了。

再者,默默无闻的善举一旦被媒体大力宣传,当事人必然会受到社会的肯定与赞赏,而这就是社会对他的回报。既然他从社会得到了回报,怎么还可以是无私奉献呢?

由此可见,默默无闻、无私奉献的德行注定不可能成为社会的道德精神。

逻辑问题解析

本题题干论证中存在以下逻辑漏洞,供参考:

(1)误用条件关系。文中断定“德行必须借助大众媒体的传播,让大家受其感染并化为自觉意识,然后才能成为社会的道德精神”。某种德行本身就是社会约定俗成的道德规范,在不传播的情况下,其本身就是公认的道德精神,如尊老爱幼等。退一步说,即使其不是社会规范,也还可以通过家庭教育和学校教育等多种途径让人们学习,从而成为社会精神的一部分。

(2)推不出。由“无私奉献的精神所赖以存在的行为特点是不事张扬,不为人知”去论证“它就得不到传播”,这是推不出的。即使无私奉献精神的特点是不为人知,自身在无私奉献的过程中也会给他人带来正面影响,当他人了解其善行后可能会主动为其宣传。比如张桂梅多年默默无闻的善举在被了解后得到了他人和官方的大力传播。

(3)推不出。由“默默无闻的善举”推不出“善举被人知晓就失去了默默无闻的特性”。做出某种善举的人在行善时不求他人知晓,其行为被人知晓也改变了他行善时的初衷。

(4)判断。文中断定“默默无闻的善举一旦被媒体大力宣传,当事人必然会受到社会的肯定与赞赏”。一般来说,做出善举会受到大家的肯定,但也不能排除会遭到社会的质疑,如网友质疑某人的善举是作秀。因此,怎么可以轻易断定必然会受到社会的肯定与赞赏呢?

(5)误用条件关系。文中断定“默默无闻的善举受到社会的关注与肯定就是社会对当事人的回报”。默默无闻的善举受到关注很可能会给当事人带来烦恼,有违他默默无闻的初衷,影响当事人的工作和生活。

(6)推不出。由“从社会得到了回报”去论证“不是无私奉献”,这是推不出的。无私奉献的人在做出相关行为时,是大公无私、不求回报的。社会对他的行为给予肯定,这只是其行为产生的结果,而结果的产生并非本人的初衷,怎么能说其行为不是无私奉献呢?

(7)判断。文中断定“默默无闻、无私奉献的德行注定不可能成为社会的道德精神”。默默无闻、无私奉献的德行是整个社会道德精神的一部分,从古至今作为一种优良的道德品质而被传承。

参考范文

难说默默无闻不能成为道德精神

论证者从默默无闻、无私奉献的特性是不事张扬等出发,得出结论“默默无闻等德行不可能成为社会的道德精神”。但论证过程存在诸多缺陷。

首先,德行一定要传播才能成为道德精神吗?未必,如果德行本身就是社会约定俗成的道德规范的一部分,那么在不传播的情况下,其本身就是公认的道德精神,如尊老爱幼等。退一步说,即使其不是社会规范,也还可以通过家庭教育和学校教育等多种途径让人们学习,也可成为社会精神。

其次,善举被媒体宣传未必意味着当事人会受到社会的肯定与赞赏。大多数情况下,当我们知道他人的善举时,会对他人的行为表达敬佩。但社会上总有不同的声音,特别是一些容易引起误解的善举可能更容易遭到他人的质疑,例如网友质疑网红做慈善只是为了蹭流量。

再次,从社会得到了回报就真的不是无私奉献了吗?无私奉献的人在做出某种行为时,其初衷是大公无私、不求回报的。至于其从社会中得到的回报,这是其行为产生的结果,结果的产生并非本人的初衷,更多是由他人或社会给予他的,怎么能据此说其行为不是无私奉献呢?

后,默默无闻、无私奉献的德行未必不能成为社会的道德精神。社会道德精神是人类社会文明成果的一种沉淀和积累,而默默无闻、无私奉献正是深入人心的道德品质,是众人所认可的价值观,已然成为一种光荣传统,故说其不可能成为社会的道德精神过于。

综上所述,如果轻信了“默默无闻等德行不可能成为社会的道德精神”的言论,可能会影响人们对社会道德精神的认识。

范文简评

本文开篇梳理题干论证结构,并提出质疑,表态明确。主体抓住题干论证的四个方面对其逻辑问题进行展开分析,对造成的原因论述透彻,四步环环相扣,分析清楚,论述有力,逻辑性强。本文行文思路清晰,层次分明,首尾完整;语言流畅,无错别字,标点正确。这是一篇不错的应试佳作。

2020年12月真题

常言道,“耳听为虚,眼见为实”,其实“眼见者未必实”。从哲学上说,事物表象不等于事物真相。我们亲眼看到的,显然只是事物的表象,而不是真相。只有将表象加以分析,透过现象看本质才能看到真相。换言之,我们亲眼看到的未必是真实的东西,即“眼见者未必实”。

举例来说,人们都看到了旭日东升,夕阳西下,也就是说,太阳绕地球转。但是,这只是人们站在地球上看的表象而已,其实这是地球自转造成的。由此可见,眼见者未必实。

我国古代哲学家老子早就看到了这一点。他说过,人们只看到了房子的“有”(有形的结构),但人们没看到的“无”(房子中无形的空间)才有实际效用,这也说明眼见者未必实。

老子还说,讲究表面的礼节是“忠信之薄”的表现。韩非解释时举例说,父母和子女因为感情深厚而不讲究礼节,可见讲究礼节是感情不深的表现。现在人们把那种客气的行为称作“见外”,也是这个道理。这其实也是“眼见者未必实”的现象。因此,如果你看到有人对你很客气,就认为他对你好,那就错了。

逻辑问题解析

本题题干论证中存在以下逻辑漏洞,供参考:

(1)偷换概念。由“哲学上事物表象不等于事物真相”去论证“我们亲眼看到的只是事物表象”,是将哲学上的事物表象和亲眼看到的事物表象视为同一个概念。哲学上事物表象是指基于知觉,事物在头脑中形成的感性形象。亲眼看到的事物表象是指事物的外在表现形式。二者不能混为一谈。

(2)推不出。由“事物表象不等于事物真相”去论证“亲眼看到的不是事物真相”,这是推不出的。对于某些事物而言,真相与表象是统一的,我们看到的表象即真相,如对于一个饥肠辘辘的人来说,肚子饿既是表象也是真相,所以我们亲眼看到的未必就不是真相。

(3)误用条件关系。文中断定“只有将表象加以分析,透过现象看本质才能看到真相”。将表象加以分析可能有助于看到真相,但未必是看到真相的必要条件,可能还存在着看到真相的其他途径,如通过论辩也可以看到真相。

(4)推不出。由“人们对旭日东升、夕阳西下认识的变化”未必能推出“眼见者未必实”。因为人们对旭日东升、夕阳西下的认识受到客观条件的制约,可能确实会发生变化,但这并不意味着“旭日东升、夕阳西下”本身不是客观存在的事实。

(5)推不出。由“没看到的‘无’才有实际效用”去论证“眼见者未必实”,这是推不出的。因为“没看到的‘无’才有实际效用”强调的是房子中无形的空间才实用,而“眼见为实”强调的是眼见的东西是否客观存在。

(6)以偏概全。由“老子、韩非关于礼节的认识”去论证“讲礼节就是感情不深”。纵使老子、韩非是大思想家,但他们的观点未必能代表人们的普遍认知,存在以偏概全的错误。其实,人们可能会因敬忠守信、真挚诚恳而讲礼节,也会因敬爱父母、愈发不敢怠慢而讲礼节。

(7)误用条件关系。文中断定“如果你看到有人对你很客气,那么他对你就不好”。但是,有人对你客气就一定是对你不好吗?未必。可能存在着正是因为发自内心的友好与善意,而不敢失了礼数的情况。这样的客气难道是不友好的表现吗?

参考范文

难说眼见者未必实

论证者从表象不等于真相、老子和韩非等人的言论出发,得出结论“眼见者未必实”。但这一过程存在诸多缺陷。

首先,由“事物表象不等于真相”未必能推出“看到的不是真相”。因为对于某些事物而言,真相与表象可能是统一的,即内在与表现形式是一致的。如比萨斜塔实验,两个铁球同时落地的表象就是自由落体运动规律的真相。所以我们亲眼看到的表象有可能就是真相。

其次,人们对旭日东升、夕阳西下的认识发生变化就意味着眼见未必实了吗?不可否认,随着认识水平的提升以及科技的发展,人们对旭日东升、夕阳西下的认识确实发生了变化,但无论这种认识如何变化,我们也不能否认从古至今人们所看到的“旭日东升、夕阳西下”本身就是客观存在的事实。显然,我们不能罔顾这样的事实去断定“眼见者未必实”。

再次,由老子、韩非的言论不能以偏概全地得出讲礼节是感情不深的结论。事实上,纵使老子、韩非贵为大思想家,但他们的言论只能代表自身的主张,未必是一种普遍认知。在现实中,大多数人可能会因敬忠守信、真挚诚恳而讲礼节,也会因敬爱父母、愈发不敢怠慢而讲礼节。由此怎么能说人们讲礼节是不重感情的表现呢?

后,有人对你很客气就一定对你不好吗?恐怕未必。真实的情况可能是,人们正是因为发自内心的友好与善意而不敢失了礼数,这样更有助于缔结深厚的情谊,如真心相待的合作伙伴、朋友、师生之间的客气,难道能说是不友好的表现吗?

一言以蔽之,如果我们轻信了“眼见者未必实”的言论,恐怕会给我们带来很多困扰。

范文简评

本文的引论部分以简明扼要的语言,提出问题,并予以质疑,态度鲜明。本论部分分四点铺陈开来,挑出具有代表性的漏洞进行深入的分析,质疑有力。结论部分点明主题,首尾呼应。文章结构清晰,语言流畅。

2019年12月真题

北京将联手张家口共同举办2022年冬季奥运会。中国南方的一家公司决定在本地投资设立一家商业性的冰雪运动中心。这家公司认为,该中心一旦

-

呼兰河传

¥14.0¥36.0 -

考研英语词汇识记与应用大全

¥19.7¥68.0 -

心理咨询师、习题与案例集

¥19.7¥75.0 -

数学公式的奥秘

¥9.0¥26.8 -

刷边版肖申克的救:纪念珍藏版(八品-九品)

¥24.8¥69.0 -

2024考研政治背诵手册

¥29.4¥42.0 -

熊飞说素描静物-随书附赠DVD

¥32.5¥45.0 -

执业兽医资格考试指南(兽医全科类)基础科目 2025年

¥79.4¥115.0 -

中国现代文学三十年(修订本)同步辅导·习题精炼·考研真题 2026

¥35.5¥46.0 -

2025建设工程法规及相关知识/全国一级建造师执业资格考试用书

¥72.0¥80.0 -

建设工程施工管理

¥36.3¥49.0 -

财务管理学(2024年版)

¥41.8¥48.0 -

2024中级经济师·经济基础知识

¥15.4¥40.0 -

2025社工中级教材(全三册)

¥53.5¥150.0 -

2025初级会计试卷-初级会计实务+经济法基础(全二册)

¥28.5¥64.0 -

2024版运动生理学思维导图

¥24.1¥39.8 -

2024社工初级.(实务+能力)试卷 全两册

¥24.0¥64.0 -

2024全国勘察设计注册工程师执业资格考试公共基础考试试卷(2011~2023)

¥76.7¥118.0 -

2024建设工程经济/全国一级建造师执业资格考试

¥34.5¥78.0 -

流体力学

¥39.3¥51.0