在深渊(八品)

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787559858955

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:144

- 出版时间:2023-08-01

- 条形码:9787559858955 ; 978-7-5598-5895-5

本书特色

※天才艺术家、超现实主义*后的幸存者、2022年威尼斯艺术双年展主推人物莉奥诺拉·卡林顿疯癫回忆录,简体中文版首度引进!

她曾是戏梦巴黎的超现实主义艺术圈宠儿,路易斯·布努埃尔、安德烈·布勒东、马克斯·恩斯特都为之着迷;

在超现实主义成为历史以后,她被公认为为这一运动*后的幸存者;

她的绘画作品在苏富比拍卖行拍出325万美元的天价;

2022年,她被选为威尼斯艺术双年展主推艺术家,再次让世人领略其风采;

莉奥诺拉·卡林顿珍贵回忆录——简体中文版首度引进!

※五天心碎的自我剖白,带着冷笑的深渊回望

“《在深渊》毫不留情地记述了精神失常的经历。”

1943年,“二战”撕裂了欧洲,也击溃了莉奥诺拉·卡林顿的生活,

丈夫被捕,纳粹横行,战火延烧……

在失序的世界中,卡林顿走向了疯癫,被关押入院。

逃出疗养院40年后,她用一贯的超现实主义风格,重述了当年的诡谲历程。

※耗尽早熟的青春,谱写女性出逃的颂歌,在疯癫之中找寻生命的真相

“我没有时间当谁的缪斯……我忙着反抗我的家人,并学习成为一名艺术家。”

成为名媛的律令——来自父亲的巨大压力,要她成为一名跻身上流的淑女;

艺术家丈夫的凝视——被马克斯·恩斯特当作“女囡”,仅仅成为艺术的客体;

战争与暴力的入侵——纳粹、佛朗哥的警察、疗养院的护士,都用身体上的强力逼她屈服;※天才艺术家、超现实主义*后的幸存者、2022年威尼斯艺术双年展主推人物莉奥诺拉·卡林顿疯癫回忆录,简体中文版首度引进!

她曾是戏梦巴黎的超现实主义艺术圈宠儿,路易斯·布努埃尔、安德烈·布勒东、马克斯·恩斯特都为之着迷;

在超现实主义成为历史以后,她被公认为为这一运动*后的幸存者;

她的绘画作品在苏富比拍卖行拍出325万美元的天价;

2022年,她被选为威尼斯艺术双年展主推艺术家,再次让世人领略其风采;

莉奥诺拉·卡林顿珍贵回忆录——简体中文版首度引进!

※五天心碎的自我剖白,带着冷笑的深渊回望

“《在深渊》毫不留情地记述了精神失常的经历。”

1943年,“二战”撕裂了欧洲,也击溃了莉奥诺拉·卡林顿的生活,

丈夫被捕,纳粹横行,战火延烧……

在失序的世界中,卡林顿走向了疯癫,被关押入院。

逃出疗养院40年后,她用一贯的超现实主义风格,重述了当年的诡谲历程。

※耗尽早熟的青春,谱写女性出逃的颂歌,在疯癫之中找寻生命的真相

“我没有时间当谁的缪斯……我忙着反抗我的家人,并学习成为一名艺术家。”

成为名媛的律令——来自父亲的巨大压力,要她成为一名跻身上流的淑女;

艺术家丈夫的凝视——被马克斯·恩斯特当作“女囡”,仅仅成为艺术的客体;

战争与暴力的入侵——纳粹、佛朗哥的警察、疗养院的护士,都用身体上的强力逼她屈服;

疯癫是症状,亦是通道。在疗养院之后,她终于抵达新大陆,成为自己。

※跨越三块大陆,历经四十余年,书写、口述、翻译后终成经典人生回望录

1942年,在纽约以英语写成,原稿遗失于前往墨西哥途中;

1943年,在墨西哥用法语给友人口述那段至暗经历;

1944年,译成英语后刊于超现实主义杂志《VVV》上;

1946年,法语口述稿由Editions Fontaine出版社在法国出版;

1987年,卡林顿在法语口述稿和英译本基础上亲自校阅、修订,终得定稿!

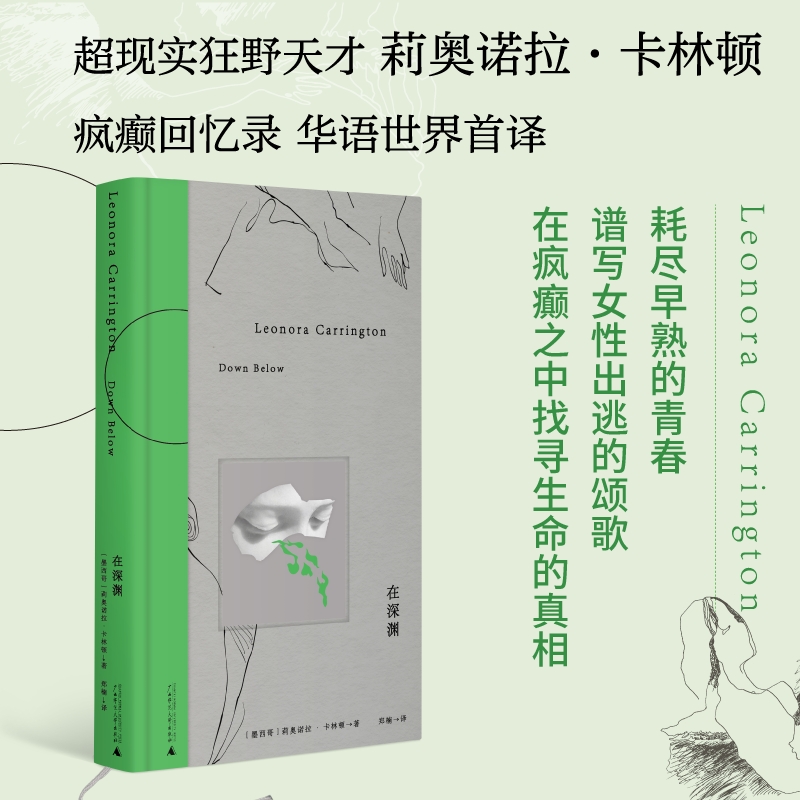

※知名设计师汐和操刀,精装小开本典雅便携

知名青年设计师汐和倾情设计,爽朗绿包边书脊搭配素净壳面,呈现灵动与优雅交锋的装帧视觉;

110*185精装小开本,出游、通勤绝佳伴侣。

内容简介

“何谓恐怖,即一个人的愤怒被残忍扼杀。我从未真正感到愤怒。我觉得自己没有时间。渴望作画的想法折磨着我。” 用五天时间, 莉奥诺拉·卡林顿讲述了自己被关进疗养院的经历:在法国,她经受强制性呕吐,期待战时世界的失序得以平复。在西班牙,她产生了被害妄想,被佛朗哥的警察带走、羞辱。遭关押后,她被注射多种药物,绑缚在床上动弹不得,几乎放弃逃离这个地狱般的处所。在*受幻觉困扰的时期,她仍保持着艺术家的本能,用家具搭建想象的雕塑。“何谓恐怖,即一个人的愤怒被残忍扼杀。

我从未真正感到愤怒。我觉得自己没有时间。

渴望作画的想法折磨着我。”

用五天时间, 莉奥诺拉·卡林顿讲述了自己被关进疗养院的经历:

在法国,她经受强制性呕吐,期待战时世界的失序得以平复。

在西班牙,她产生了被害妄想,被佛朗哥的警察带走、羞辱。

遭关押后,她被注射多种药物,绑缚在床上动弹不得,几乎放弃逃离这个地狱般的处所。

在*受幻觉困扰的时期,她仍保持着艺术家的本能,用家具搭建想象的雕塑。

这是她对自己疯癫和痛苦的诚实记录。

目录

在深渊

后记

文本说明

节选

正是在三年前,我被关进莫拉雷斯医生位于西班牙桑坦德的疗养院里,此前,马德里的帕尔多医生和英国领事宣称我精神失常且无法治愈。偶遇了你——我认为于众人中头脑*清醒的你——之后,我开始在一周前收集带领我穿越知识之初始边界的线索。我必须重新回顾那段经历,因为我相信,这样做可以让自己受用于你,正如我相信你也会在穿越边境的旅程中帮助到我,助我保持清醒,助我任意戴上、摘取那替我抵御奉从主义敌意的面具。

在话题转向本人经历中的真实事件之前,我想说,社会在那个特定的时刻对我下的判决,或许、甚至毋庸置疑是一个天赐良机。因为,那时的我尚未知晓健康的重要性,我指的是拥有一副健康的体魄,以此在头脑解放的过程中避开灾难的绝对必要性。还有一个更为重要的必要性,即他人和我在一起,我们便可以用自身的知识哺育对方,继而组成整体。我在那个年代没有充分意识到你的哲理,更谈不上理解。我理解的时刻尚未到来。我将在此以*为忠实的方式竭力表达的,彼时仅仅是知识的胚芽。

因此,我会从马克斯被扛着步枪的宪兵第二次押送至集中营的时刻(1940年5月)开始讲起。当时,我住在圣马丹-达代什。我在山下的村庄里哭了几个小时;之后我再次上山回到我的房子,在整整二十四小时里,通过喝橙花水强制自己呕吐,呕吐间隙短暂地睡了一会儿。我希望那阵阵痉挛或可抑制哀愁,它们如地震般撕扯着我的胃。我现在明白了,这只是呕吐所代表的诸多方面中的一例:我察觉出社会的不公,我希望首先将自身净化,之后再越过其袒露无遗的无能。我的胃是社会的座席,然而也是我与大地上所有的元素联结的地方。它是大地之镜,它所映照的如人物镜像般真实。为了恰切、清晰、忠实地映照大地,必须将厚厚的、层叠的污垢(公认的常规)从镜中——也就是我的胃中——清除;我所说的“大地”,指的当然是天地间所有的地球、星星与太阳,以及微生物星系中所有的星星、太阳与地球。

整整三周,我都吃得极少,小心翼翼地避开肉食,喝下葡萄酒和烈酒,靠土豆和沙拉维生,每天大约吃两个土豆。印象中我睡眠很好。我照料我的葡萄藤,力气大到让农民们感到吃惊。圣约翰节近在眼前,葡萄藤开始吐花,需要经常喷洒硫黄。我也照料土豆,出汗越多我越欣喜,因为这说明我正经历着净化的过程。我晒日光浴,那段日子里,我的体能如此之好,此前或此后都无法企及。

外面的世界正发生着各种事件:比利时沦陷,德国人进入法国。我对这些事件几乎毫不关心,心中没有丝毫恐惧。村子里满是比利时人,一些士兵闯进我家里,指控我是间谍,威胁要将我就地枪决,因为之前我家附近有人在夜里提着灯笼寻找蜗牛。他们的威胁对我来说几乎毫无威慑力,因为我知道自己命不该绝。

在我独处三周之后,我的多年老友凯瑟琳(她是个英国女人)和一个名叫米切尔·卢卡斯的匈牙利男人结伴从巴黎出逃,并抵达我的住处。一周过去了,我觉得他们并未发现我有任何异常。然而有一天,曾长期接受心理医生治疗的凯瑟琳说服了我,她说我的态度暴露出某种想要再次摆脱父亲的无意识欲望:这里的“父亲”指的是马克斯,一个我若希望存活就必须除掉的人。她恳求我停止折磨自己,另找一个情人。当她说我在折磨自己的时候,我觉得她想错了。我觉得她并没有完整地理解我,这样还不如彻底放弃理解。不过,她的做法倒是帮我恢复了性欲。我疯狂地试图引诱两个年轻男子,但事与愿违。他们丝毫不愿意接受我。而我只能继续伤心地过着禁欲生活。

德国人在快速逼近;凯瑟琳恫吓我,请求我和她一起离开,还说如果我拒绝这么做,她也会留下来。我接受了。我之所以接受,首先是因为在我自身的演变过程中,西班牙之于我如同一次发现。我之所以接受,是因为我期望能在马德里为马克斯的护照弄到签证。我感到自己仍与马克斯紧紧相连。这份附着他照片的证件已化为实体,如同我随身携带的是马克斯本人。我之所以接受,是因为凯瑟琳的据理力争多少触动了我,她的话持续不断地在我心中凝结为一种日益增长的恐惧。对凯瑟琳来说,德国人等同于强奸犯。我并不惧怕被强奸,丝毫不在乎。我内心涌起的惊慌,源于他们如机器人般的存在,一种头脑空空、无血无肉的生命体。

相关资料

生动描写了卡林顿一步步堕入癫狂的过程……一口气读完《在深渊》很容易,处理情感上的后劲却很难。你能明显感觉到,对卡林顿来说,现实是可塑的。——卡门·玛丽亚·马查多(《派对恐惧症》作者) 《在深渊》不仅是对超现实主义女性疯癫叙事的彻底重构,也是对理性、主体性和叙事声音的精密实验。卡林顿能够从外部清晰地讲述癫狂,也能清晰地讲述疯癫的内在肌理、来龙去脉。——乔安娜·沃什 她操控着她的意象,用她对资产阶级的调侃来逗我们开心,用她令人眼花缭乱的梦境来打动我们,同时坚定地保持着她略带困惑的冷静。——《纽约时报》

作者简介

莉奥诺拉·卡林顿(Leonora Carrington,1917—2011)

墨西哥艺术家、作家,超现实主义运动的重要代表人物。

1917年,卡林顿出生于一个富裕的英国家庭,少女时代先后被两所修道院学校开除;

1937年,与超现实主义艺术家马克斯·恩斯特私奔,成为巴黎艺术圈的宠儿;

1940年,恩斯特遭纳粹逮捕,卡林顿精神濒临崩溃,被送往精神病院;

从医院逃走后,卡林顿辗转去了美国和墨西哥,继续从事艺术创作,直至去世。

郑楠,北京大学西葡语系本科毕业,纽约市立大学研究生院博士。研究领域为20世纪末及21世纪西语美洲文学中的记忆和性别。译作有《我牙齿的故事》《突然死亡》。

-

快乐就是哈哈哈哈哈 插图纪念版

¥15.6¥52.0 -

我从未如此眷恋人间

¥15.9¥49.8 -

她们

¥15.0¥46.8 -

西南联大文学课

¥20.9¥58.0 -

十三邀4:“这样的时代,有这样一个人”(八品)

¥35.0¥58.0 -

战争与和平(上下)

¥23.4¥78.0 -

事已至此先吃饭吧

¥16.5¥55.0 -

别怕!请允许一切发生

¥15.9¥49.8 -

树会记住很多事

¥8.9¥29.8 -

读人生这本大书

¥10.4¥26.0 -

遇见动物的时刻

¥17.4¥58.0 -

这辈子 :1920-2020外婆回忆录

¥23.0¥45.0 -

又得浮生一日闲

¥21.9¥49.8 -

得半日之闲,抵十年尘梦

¥7.6¥28.0 -

平平仄仄平平仄

¥21.8¥68.0 -

宋词三百首鉴赏辞典(文通版)

¥20.6¥42.0 -

长篇小说:一句顶一万句

¥33.3¥68.0 -

山月记

¥23.0¥39.0 -

我生命中的那些人物

¥6.0¥20.0 -

茶,汤和好天气

¥7.6¥28.0