5分

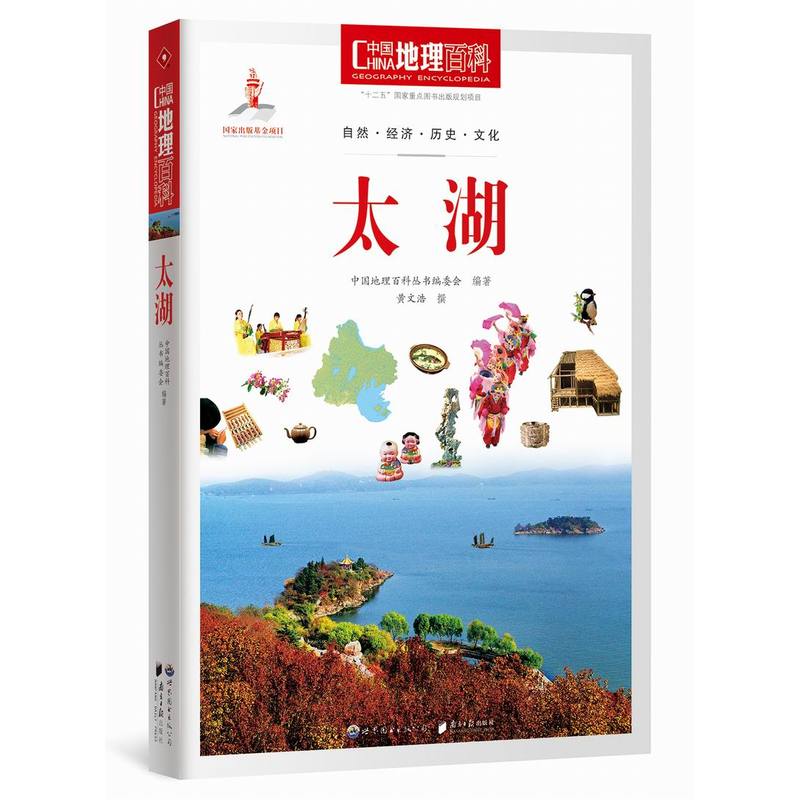

包邮太湖-中国地理百科

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787510088582

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:203

- 出版时间:2015-11-01

- 条形码:9787510088582 ; 978-7-5100-8858-2

本书特色

“中国地理百科”丛书创新地把中国全境按山川形胜划分出数百个地理单元,并力求融“百科全书词典”的简洁准确,与“有图通俗读物”的生动有趣为一体,通过大量图片和词条之间的互相诠释,充分展示每一地理单元。《太湖》即围绕中国第三大淡水湖——太湖及其大部分来水区而展开,该地处于江苏无锡、常州、镇江一带,西靠茅山山脉,南临宜溧山地,境内“十里一横塘,七里一纵浦”,水网稠密,有沿江高亢平原、水网平原、湖荡平原等多种平原河湖地貌。作为江南水网的中心,太湖的进出河道多达200条。此外,湖中岛屿众多,有“太湖七十二峰”之说。本书亦展示了这片土地的种种精彩:南部的宜溧山地分布有20万亩竹林,被誉为“华东**竹海”;“烂田三宝”“太湖三白”“长江三鲜”述说着鱼米之乡的物产丰饶;各种府学、私塾、书院历朝不歇,记录着江南水乡的文教兴盛;无锡米市、洞庭商帮是“江南财赋甲天下”的见证;宜兴紫砂、惠山泥人冠绝江南,碧螺春、阳羡茶名满天下……

内容简介

中国首套规模达到数百分册的地理科普丛书,范围无缝覆盖中国全境。打破传统认识上的行政区划的界线,以太湖及其大部分来水区为依据,划分本书区域范围。 展示太湖流域河道纵横、湖荡散布的地理景观,因水而生、水乡遍布的人文风貌。 呈现鱼米之乡的丰饶物产:“太湖三白”“长江三鲜”“烂田三宝”。 回顾江南水乡开端之地的形成过程,吴文化发祥之处的发展历史。 形式新颖,文字精简而通俗,图片真实而精彩,这两者的交互使科普阅读变得生动有趣。

目录

相关资料

短评曾经听说过太湖有“三十六溇、七十二明峰、七十二礁石、一百零八港汊、三万六千顷湖面”,本来并不理解这些方士式数字的意义,后来读了《太湖》这本书后,才知道一些口耳相传的地理知识并非空穴来风。长评乍看一下书名,以为书中的内容会类似互联网一样,只是讲到太湖是中国*大的淡水湖之一,太湖流域如何富庶,太湖文化如何丰富诸如此类的科普知识。出乎意料的是,书中所说的完全超过我过去对太湖的认识。读完此书后,所理解的太湖是一个自然地理概念,它原是一个浅海海湾,在古长江和古钱塘江的泥沙不断淤积下,这里形成了自然堤,古太湖由此形成。古太湖随后的成长还要依靠附近三大山脉的水源,宁镇山脉、茅山山脉和天目山脉的山水,与长江水源源不断地流入太湖,这些水源流出太湖后,随后又在湖的东部形成天然河道和人工运河,这片水域形成的河网平原带来了千百年来江南水乡的繁荣。书中还提到太湖还是一个历史文化地理概念。这里原来是良渚古国的诞生地,中国*早的新石器文化类型之一良渚文化就是在太湖流域出现,该文化类型*令人印象深刻的当然是玉器。后来到了中原发展时期,太湖与许多江南地区一样,进入了冬眠时期,虽然会偶然出现一些泰伯奔吴、吴越相争的风波,但是太湖在早期中国古代历史舞台缺乏影响。直到江南开发拉开了序幕,太湖接纳了大批北方难民,他们带来发达的中原文化以及异族文化,与太湖当地土著吴越文化相融合,形成今天独具特色的太湖文化。当然书中的内容其实也是颇有争议的,如太湖的形成有许多说法,泥沙沉积说一种,后人还认为太湖有可能是陨石冲击地球表层而形成深坑;另外,自然地理章较多地以提到是孤丘,其实太湖的河湾港汊也是比较出名的。

-

鸟与兽的通俗生活

¥14.7¥39.8 -

时间简史(插图版)

¥20.0¥45.0 -

宇宙已知和未知的一切

¥20.2¥48.0 -

科学全知道-那些古怪有趣的科学现象

¥16.4¥45.0 -

无论如何都想告诉你的时间杂学

¥18.4¥49.8 -

趣味数学谜题

¥17.0¥46.0 -

物种起源

¥10.8¥36.0 -

我们为何在此:霍金香港首次讲演

¥17.7¥49.0 -

如果科学可以这么搞

¥15.1¥39.8 -

我的世界观

¥9.0¥36.0 -

比尔教科学

¥18.3¥38.0 -

物理学家的智性冒险/卡洛·罗韦利

¥17.9¥56.0 -

这不科学!如何科学地思考伪科学

¥23.4¥68.0 -

从一到无穷大:科学中的事实与猜想

¥23.4¥49.8 -

中国古代星空解码

¥28.7¥46.0 -

怪奇问题事件簿

¥16.8¥39.0 -

时间穿越指南:嘿.你制造了一个虫洞

¥19.4¥45.0 -

![生命是什么/[奥]埃尔温·薛定谔](/Content/images/nopic.jpg)

生命是什么/[奥]埃尔温·薛定谔

¥19.1¥39.8 -

(精)给忙碌者的天体物理学

¥18.9¥49.8 -

蝴蝶效应之谜-走近分形与混沌

¥12.3¥29.0