5分

包邮呼吸课

28年的婚姻就像呼吸。呼气,失去;吸气,得到。无论是细碎的家庭生活,还是几乎被遗忘的激情和爱,都在呼吸之间。

- ISBN:9787530655603

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:346

- 出版时间:2017-03-01

- 条形码:9787530655603 ; 978-7-5306-5560-3

本书特色

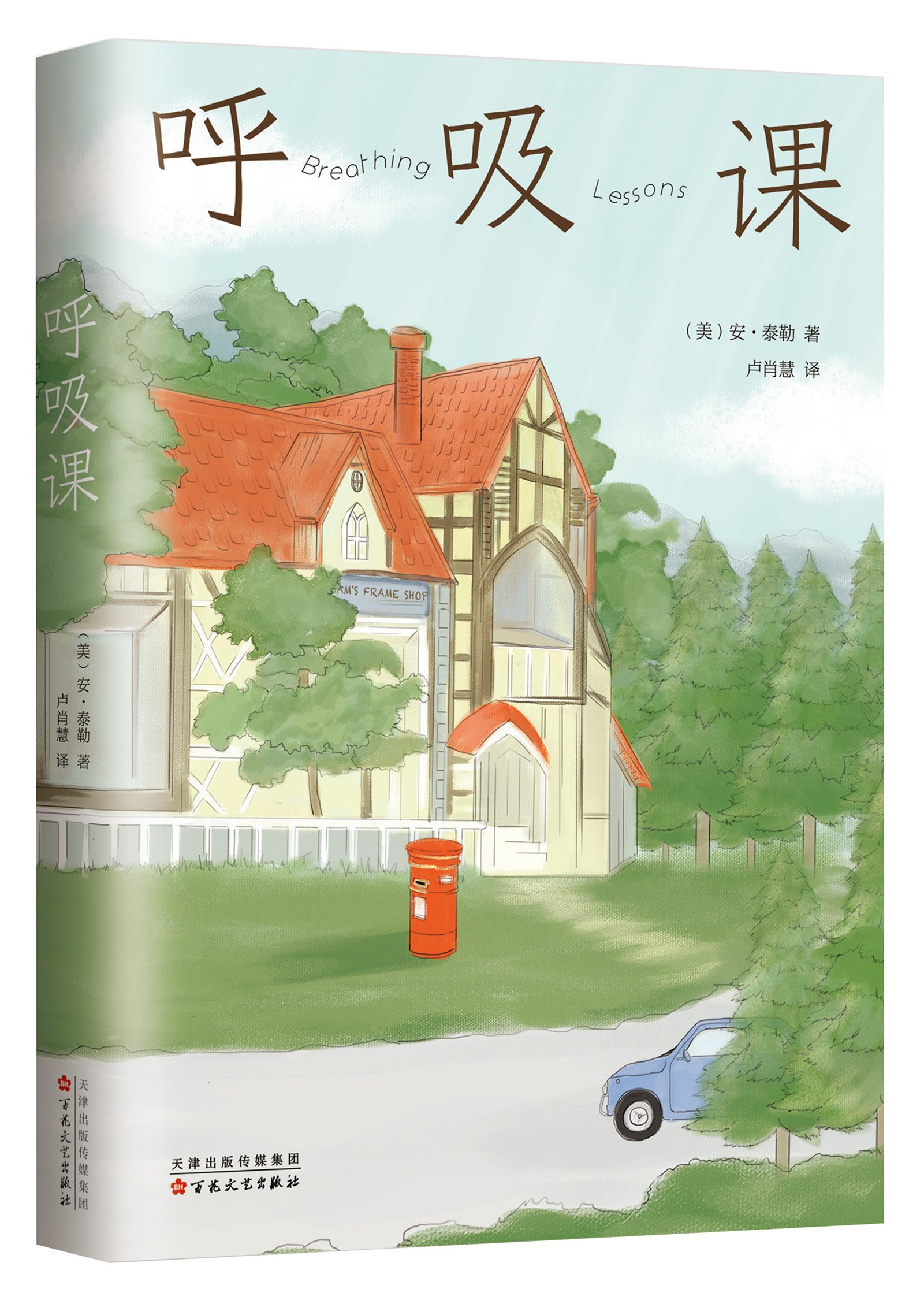

《思家小馆的晚餐》作者安·泰勒经典之作,获普利策小说奖,《时代》杂志年度好书美国当代女性小说的巅峰,道尽每一段婚姻的困惑与迷茫我们终日苦苦追寻的不过是爱——付出爱和得到爱,就像呼吸,在呼气之间失去,吸气之间得到。 普利策奖颁奖辞:这是一部极其令人感动和惊异的小说。安·泰勒向我们展现了一段婚姻中的期望和失望,孩子们如何在家庭中掀起风暴,丈夫和妻子如何再次坠入爱河。 《洛杉矶时报》盛赞:《呼吸课》是泰勒作品中*有力也*令人感动的一部! 新经典季度重点书,大量营销资源配合

内容简介

《呼吸课》是安·泰勒的代表作,获普利策小说奖,道尽每一段婚姻的困惑与迷茫。

中年夫妇玛吉和艾勒动身去参加一位老友的葬礼。没想到一路上,两人之间的争吵和冲突不断爆发。玛吉几乎怨恨起艾勒,他总是要和自己唱反调。

一次又一次的争吵引起玛吉的回忆,她想起自己遇到艾勒前的生活,自己和艾勒的相爱,想起他们结婚,生子,一起将孩子抚养长大再送走的种种。

28年里,他们重复着同样的争吵。同样的指责,同样的怨恨年复一年地被翻出来,没有一件真的被忘记。28年里,他们也重复着同样的玩笑,同样的情话,默契到只要一个手势一个眼神就心照不宣地传达支持和安慰。

就像呼吸。呼气,失去;吸气,得到。无论是细碎的家庭生活,还是几乎被遗忘的激情和爱,都在呼吸之间。

节选

玛吉和艾勒·墨兰要去宾夕法尼亚的盐碱镇参加葬礼。玛吉的闺中女友死了丈夫。盐碱镇在巴尔的摩向北九十英里的一条乡村窄道上,葬礼星期六早晨十点三十分开始,所以艾勒算了算,他们八点左右就得动身。这让他心里不痛快。(他不是那种早起的人。)再说星期六是他*忙的日子,没人顶替他。还有一点,他们的车还在修车行。那车需要好好整修,星期六早晨车行一开门,准八点,他们才能把车取回来,不可能更早了。艾勒说他们*好还是不去了,可玛吉说他们一定得去。她和塞琳娜是一辈子的朋友。或者说差不多一辈子:四十二年,小学一年级在基梅尔小姐班上她们就成为朋友了。

他们打算七点起床,但玛吉准是设错了闹钟,所以他们睡过了头。他们匆忙穿衣,胡乱弄了顿早饭,咖啡机做好的咖啡和冷麦片。随后艾勒去店铺给顾客留条儿,玛吉去修车行。因为是去参加葬礼,她穿着自己*好的裙子——蓝白花叶图案,蝴蝶袖——和锃亮的浅口黑皮鞋。虽说只是中跟鞋,但她仍然走不快。她更习惯穿平底鞋。

还有一个麻烦,就是丝袜的胯裆不知怎的竟然滑到了大腿中间,她不得不踩着别扭的小碎步平移,就像一只圆鼓鼓的上足了发条的玩具在街上走。

好在修车行就隔了几个街区。(城区的这一部分,什么都聚在一块儿,他们家这种木结构的小房子边上就是人像摄影师的工作室,一间由一个女人独自经营的美容院,驾驶学校和足疗诊所。)天气很好,是和暖的、阳光灿烂的九月天,微风刚好吹凉她的脸。她压了压刘海,它们就像马的前额毛那样向外翘着。时髦的手提包夹在胳肢窝下。走到街口往左拐,就是港湾车行了。绿漆剥落的车库门已经升起,空旷的车库里刺鼻的油漆味儿让她想到指甲油。

她已经准备好了支票,车行经理说钥匙就在车上,所以她马上就可以把车开走。车停在车库深处,是一辆蓝灰色的道奇老爷车。这么多年了,这辆车从来没这么光鲜过。他们拉直了后保险杠,换掉了挤扁的后备厢盖,敲平了五六处鼓包和瘪坑儿,门上的锈斑也不见了。艾勒说得对,没必要买新车。她滑进驾驶座,转动钥匙,收音机也跟着响起来——梅尔·斯普鲁斯的《早安巴尔的摩》,一个热线节目。她暂且让收音机开着,调整了座位——准是被个头比她高的人往后挪过了,又把后视镜调低了一些。她的脸在眼前一闪而过,一张微微发亮的圆脸,蓝色的眼睛向中间倾斜,好像为什么事儿犯愁,其实只是因为光线暗淡她得使劲儿看而已。她换了挡,朝车行前门稳稳开去,车行经理正站在办公室门外,朝墙上的书写板蹙眉。

今天《早安巴尔的摩》讨论的问题是:“怎样才算美满的姻缘?”一位妇女打进电话,说是趣味相投。“比如说你们都喜欢同样的电视节目啦。”她解释说。玛吉根本不在乎怎样才算“美满的姻缘”。(她已经结婚二十八年了。)她摇下车窗,招呼道:“回头见!”车行经理从书写板上抬起眼睛。她的车从他身边滑过——终于,一个自己说了算的女人,红唇鲜艳,中跟皮鞋,开着一辆没瘪坑儿的车!

电台里一个轻柔的声音说:“哦,我准备再嫁了。**回结婚纯粹为了爱情。真的,纯粹的爱情无法维持婚姻。下星期六,我再结婚,为的是生活保障。”

玛吉看了一眼仪表盘,说:“菲奥娜?”

她原本想踩刹车,却踩上了油门,车一下子冲出车库,直接冲到了街上。一辆百事可乐大货车从左边开来,撞上了她的左前挡板,那是车上唯一一处直到眼下还没出过毛病的地方。

小时候,玛吉和哥哥们玩棒球,摔倒时总说自己没事儿,怕他们不让她玩。她爬起来,没事似的继续跑,哪怕膝盖疼得要命。眼下她又想起这件事,因为车行经理奔出来,大呼:“发生了……你还好吗?”她双目直视前方,一副不容侵犯的模样,告诉他:“当然。干吗这么问?”还没等货车司机下车,她已经开走了。看司机的样子,就是要跳下来。实际上,车的挡泥板非常恼人地哗哗乱响,就像拖着一块马口铁在碎石地上跑。她拐过弯,等那两个家伙——一个抓耳挠腮,一个振臂挥舞——从后视镜里一消失,就马上停下车。菲奥娜的部分已经结束,取而代之的另一个女人用沙哑的男性化嗓音在电台里比较她的五个丈夫。玛吉熄了火,跳下车。她看出了问题在哪里。挡泥板被撞得朝里弯,刮擦着轮胎,她很惊讶车轮竟还能转动。她蹲在街边,两只手抓紧挡泥板边缘使劲拽。(她记得自己猫腰偷偷蹲在球场外场的蒿草地里,扯下被血粘在膝盖上的牛仔裤,疼得眉头紧蹙。)些许灰蓝油漆碎屑落在腿上。身后人行道上有什么人走过,她装作根本没注意,又猛拽了一下。这回挡泥板动了,幅度不大,不过刚好可以不刮到车轮。她直起身,拍拍手上的油灰爬进车里,却在里面坐了足足一分钟。“菲奥娜!”她又说了一遍。再次发动时,电台在做银行贷款广告,她关掉了收音机。

艾勒正在店铺门前等着,一套深蓝色西装使他显得陌生又异常神气,额前是夹杂着白发的浓密黑发。他头顶上方,一块金属招牌在微风中摇晃:萨姆相框店。镶框、打磨。专业展示您的绣品。萨姆是艾勒的父亲,三十年前因为“心脏衰弱”垮下来之后,他和店铺的买卖就毫无关系了。玛吉说到“心脏衰弱”总是要加个引号。她有意不朝店铺楼上的窗户看,楼上住着萨姆和艾勒的两个姐姐,他们过着闭塞、无聊、满腹牢骚的日子。他说不定正从上面盯着他们俩呢。她在街边停下车,自己挪到副驾驶上坐好。

艾勒走近汽车,好像思索着什么。他一开始挺满意的,绕过车盖,走到左边挡泥板处,突然停住脚步。那张橄榄形的长脸拉得更长了。他的眼睛本来已经细得看不清到底是黑色还是棕色,此刻困惑地眯成了两条倒垂的缝儿。他打开车门,一脚跨进去,朝她不满地横了一眼。

“碰上了个意外。”玛吉对他说。

“就从车行到这里?”

“我在电台上听见菲奥娜了。”

“才五条街!才五六条街!”

“艾勒,菲奥娜要嫁人了。”

他只好不再追究车的事情,她见状松了一口气。他眉头间的疙瘩松开了,看了她一眼,说:“哪个菲奥娜?”

“你的儿媳妇菲奥娜,艾勒。我们认识几个菲奥娜?你唯一的孙女的妈妈菲奥娜,她现在跳出来要和陌生人结婚,纯粹为了生活保障。”

艾勒往后挪了挪驾驶座,把车从街边开了出去。他好像在听什么声音——大概是车轮转动的声音。不过挡泥板上的那一拽显然有用。他说:“你从哪儿听到的?”

“电台里,我正开着车。”

“他们开始在电台上宣布这类事情了?”

“她打电话到电台,在节目里说的。”

“有点……自我中心,照我看。”艾勒说。

“不,她只不过——她还说杰西是她唯一真正爱过的人。”

“她在电台上这么说?”

“这是热线电话节目,艾勒。”

“哼,我不懂为什么现在每个人都要在大庭广众下推心置腹。”

“你觉得杰西会不会听见?”玛吉问道。她这才想到这事儿。

“杰西?这种时候?他中午能起床就不错了。”

玛吉没有反驳,尽管她本可以反驳。杰西其实是个早起的人,更何况他星期六要上班。艾勒是想说杰西没出息。(艾勒对他们的儿子可比玛吉要苛刻多了。杰西身上的优点他连一半都看不见。)她面向前方,望着滑向身后的店铺和住家,还有寥寥几个遛狗的路人。这是她记忆中*干燥的夏天,街道干得白花花的。空气像薄纱那样低垂。倒霉蛋杂货铺前,一个孩子在细心擦拭自行车辐条上的尘土。

“这么说,你先开上了安珀瑞街。”

“啊?”

“车行那条街。”

“哦对,安珀瑞街。”

“然后拐上戴姆勒……”

他又绕回挡泥板的事儿上来了。她说:“我出车行时撞的。”

“你是说就在那里?在车行里?”

“我想踩刹车,结果踩了油门。”

“怎么可能?”

“菲奥娜上电台,我吓了一跳。”

“我的意思是,踩刹车不用动脑筋,玛吉。你十六岁就开始开车,怎么可能踩错刹车和油门?”

“我这不就踩错了吗,艾勒。行了吧?我吓了一跳,就踩下去了。我们到此为止吧。”

“我的意思是,踩刹车基本就是条件反射。”

“你这么在意,就从我的薪水里出钱好了。”

这下,轮到他不说话了。她看出来他刚要开口,就改了主意。(她的薪水叫人笑掉大牙。她在一家养老院看护一帮老家伙。)

要是他们早知道,她想,出发前她会把车里也收拾干净。仪表盘上到处扔着停车场的票根。脚边的地上净是苏打水瓶盖和餐巾纸。小储物箱下挂着一圈圈红黑双色电线,抬腿时一不小心就会碰到,打断收音机里的音乐。她认为这都是艾勒弄的。男人好像走到哪里都要弄得到处是电线、电缆和绝缘胶带,而他们大概都没意识到这一点。

现在他们沿着贝尔莱亚路往北开,两旁景致错落多变。向前延伸的户外活动场地和墓园被突兀地冒出来的小店铺割断——酒庄、比萨店、漆黑一团的小酒肆和旅店,屋顶上耸着的巨大碟形天线使房舍显得愈发低矮。接着又出现了一片开阔的活动场地。大路上的车流也拥挤起来。星期六一大早,别人都心情大好地往什么地方赶,这一点玛吉十分确定。大多数汽车的后座上都坐着孩子,正是上体操课和练习棒球的时间。

“有一天,”玛吉对艾勒说,“我居然不记得怎么说‘拼车’了。”

“你干吗要记得?”艾勒问。

“哦,我说的就是这个。”

“什么?”

“提醒你时间的流逝,我就是这个意思。我想告诉我的一个病人,她女儿不会来看望她。我说:‘今天轮到她,呃……’我记不得那个词。我想不起 ‘拼车’这个词。可就好像上个星期才发生过似的,杰西要参加一场球赛,或去曲棍球训练营;戴茜有个女童子军聚会……哎呀,那时星期六我一整天就坐在方向盘后面当司机。”

“提起这个,”艾勒说,“你撞上的是一辆车,还是一根电线杆?”

玛吉伸手去手提袋里掏墨镜。“一辆货车。”她说。

“我的老天。你撞坏它没有?”

“我没注意。”

“你没注意。”

“我没停下去看。”

她戴上墨镜,眨眨眼睛。眼前的一切变得柔和优美起来。

“你从事故现场跑了,玛吉?”

“不是什么事故!只是小事儿,就像,就像随时会发生的那种小事儿。干吗这么小题大做?”

“让我把这事弄清楚,”艾勒说,“你从车行开出来,撞到一辆货车,接着开走了。”

“不,是货车撞到我。”

“不过是你的错。”

“嗯,没错,我想是的,要是你非要抓个人怪罪的话。”

“接着,你照开不误,一走了之。”

“是的。”

他沉默了。叫人提心吊胆的沉默。

“是一辆大得一塌糊涂的百事可乐货车,”玛吉说,“简直就是一辆装甲坦克。我打赌它连一块皮都没掉。”

“不过你都没有看一眼确认一下。”

“我担心要迟到,”玛吉说,“就是你,非坚持多留些时间在路上不可。”

“车行的人有你的名字、地址,你明白吗?货车司机只要一问就知道。警察会站在咱家门口等着我们。”

“艾勒,你能不能住嘴?”玛吉问,“你难道看不出我正心烦?我要去参加我交往时间*久、*亲密的朋友的丈夫的葬礼,也不知道塞琳娜眼下怎么样,而我还和她隔着整整一个州。此外,我还得从电台里听菲奥娜嫁人的事。再清楚不过了,她和杰西还爱着彼此。他们俩一直相爱,从来没停过。只是他们不能,呃,不能心意相通,不知怎么搞的。再说,我唯一的孙女忽然要去习惯一个新后爸。我觉得我们要分开了!我所有的亲戚朋友都从我身边离开,就好像……宇宙大爆炸什么的!我们再也看不见那孩子了,你明白吗?”

“反正我们一直都看不见她。”艾勒平和地说。他刹住车等红灯。

“我们都知道,这新丈夫可能是个性骚扰者。”玛吉说。

“我敢肯定菲奥娜会挑个比这出色的人,玛吉。”

她朝他横了一眼。(这可不像他,居然说菲奥娜的好话。)他盯着红绿灯,眼角挤出一道道斜纹。“哦,当然,她想挑个好的。”玛吉谨慎地说,“可哪怕世上*聪明的人都没法料事如神,何况她?他也许稳重温和、通情达理。他也许待勒罗伊不错,直到他住进这个家。”

红绿灯变了,艾勒继续往前开。

“勒罗伊,”玛吉若有所思地说,“你觉得我们*终会习惯那名字吗?听上去像个男孩的名字,像个橄榄球员。听听他们怎么念的:‘勒——来——了啊’。乡巴佬。”

“你有没有带我特地摆在餐桌上的那张地图?”他问。

“我有时想,我们应该开始按我们的习惯发音。”玛吉说,“勒——罗伊。”她想了想。

“地图,玛吉。你带了吗?”

“在我包里。勒——罗伊。”她说,漱口一样张大嘴巴,像法国佬那样发“r”的音。

“今非昔比,我们已经和她没什么关系了。”艾勒说。

“可我们还有机会,艾勒。我们今天下午就可以去看她。”

“嗯?”

“瞧他们住的地方:宾夕法尼亚的卡特威尔。去盐碱镇的路上正好经过。我们可以,”她说着,伸手去手提包里乱掏一气,“去葬礼,是不是,随后……哦,地图去哪里了?去葬礼,然后往回开,上一号公路……你猜怎么了,我想我没带地图。”

“妙极了,玛吉。”

“我想我把它忘在桌上了。”

“出门时我叫你拿上,记不记得?我说:‘你拿地图还是我拿?’你说:‘我拿,我把它塞在包里就是。’”

“喂,我不明白你干吗这么大惊小怪。”玛吉说,“我们只要看好路标就行。总有办法对付。”

“说得轻巧。实际上不这么简单。”艾勒说道。

“再说,塞琳娜在电话里给我指过路。”

“玛吉,你真相信塞琳娜的指路会带我们去要去的地方?哈!结果把我们带到加拿大什么地方,带到亚利桑那去了。”

“喂,有必要这么激动吗。”

“我们再也回不了家啦。”艾勒说。

玛吉从手提袋里拿出钱包和一包纸巾晃了晃。

“就是塞琳娜,弄得我们参加她自己的婚宴都迟到,忘了?”艾勒说,“我们花了一小时到处找那见鬼的小宴会厅。”

“真是的,艾勒。你怎么老像个唠唠叨叨的妇道人家?”玛吉说。她不再在手提包里翻找,显然塞琳娜的指路条也不知被她弄哪里去了。她说:“我是在替菲奥娜着想。她需要我们替她看孩子。”

“看孩子?”

“蜜月期间。”

他翻了她一眼,可她不明白那一眼是什么意思。

“她下星期六要结婚,”玛吉说,“总不能带着一个七岁的孩子去度蜜月吧。”

他还是不说话。

出了城,房屋越来越稀疏。他们掠过一处二手车场,一片树林,一个购物中心,购物中心的水泥地上已经稀稀拉拉停了几辆赶早的车。艾勒开始吹口哨。玛吉停止拨弄手提包的带子,僵住不动了。

有时候,艾勒一天说的话加起来不超过十个单词,即便他说话,你也弄不清他的情绪。他是个把事情压在心底的孤僻的人——这是他*严重的缺点。但他没有意识到,他的口哨会露马脚。举一个叫人不安的例子来说吧,他们结婚后不久大吵了一架,过后他们多少消了火气又和解了,他便吹着口哨去上班。那支曲子她一时分辨不出,直到后来才想起来。我怀疑我是否还那么在乎,就是这样唱的,像从前那样……

话说回来,口哨扯上的大都是些鸡毛蒜皮的小事——修修补补,就吹《这间老房子》;帮着收拾脏衣服送进洗衣房,就吹《维奇塔电话工》;再有,他在街上绕过一堆狗屎,过了五分钟会不知不觉就吹起《干点巫术》。

当然,有时候玛吉根本不知道他在吹什么。眼下他嘴里吹着的调儿,哦,好像还挺甜蜜, WLIF电台里老是放。哦,说不定是他刮胡子时听到的,没什么大不了。

是佩茜·克莱恩①的歌,对了。是佩茜·克莱恩的《发神经》。

她马上坐得笔直,说:“神经正常的人都会去照看他们的孙子孙女,艾勒·墨兰。”

他吓了一跳。

“他们照看几个月,照看整个夏天。”她告诉他。

他说:“但不会突然闯进别人家去看望他们。”

“当然会!”

“安·兰德斯②女士认为不速之客是不体谅他人、自说自话的人。”他说。

安·兰德斯是他心目中的女英雄。

“我们又没有血缘关系。”他说,“我们现在连菲奥娜的公婆都不是。”

“直到咽气,我们都是勒罗伊的爷爷奶奶。”玛吉说。

他无话可说。

相关资料

《呼吸课》是一部极其令人感动、让人惊异的小说。安·泰勒向我们展现了一段婚姻:期望,失望,孩子们如何在家庭中掀起风暴,丈夫和妻子如何再次坠入爱河。——普利策奖颁奖辞

作者简介

安·泰勒(AnneTyler),美国当代小说家、文学评论家。生于1941年,毕业于美国杜克大学,20世纪60年代开始写作。她以机敏开放的笔调探讨婚姻、家庭关系,成功塑造普通人的形象,并擅长还原日常细节。曾获普利策奖、大使图书奖等。已出版小说21部,代表作为《思家小馆的晚餐》《呼吸课》《意外的旅客》,被誉为美国当代女性小说的巅峰之作。

-

生死场

¥8.6¥36.0 -

长安的荔枝

¥27.1¥45.0 -

告白

¥12.0¥36.8 -

鱼河岸小店

¥14.5¥45.0 -

人性的因素

¥20.5¥65.0 -

守夜

¥14.3¥42.0 -

姑妈的宝刀

¥11.2¥30.0 -

蟑螂

¥15.3¥45.0 -

月亮与六便士

¥10.0¥36.0 -

西线无战事

¥21.6¥48.0 -

无足轻重的小误会

¥19.6¥58.0 -

面纱

¥20.3¥45.0 -

野性的呼唤

¥9.4¥36.0 -

萨宁

¥19.9¥59.0 -

不安公主

¥15.4¥48.0 -

黑男孩

¥15.9¥49.8 -

欢喜

¥15.1¥42.0 -

三四郎

¥13.6¥42.0 -

悉达多

¥18.4¥49.8 -

秘密(八品)

¥18.1¥45.0