- ISBN:9787545817874

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:318

- 出版时间:2018-01-01

- 条形码:9787545817874 ; 978-7-5458-1787-4

本书特色

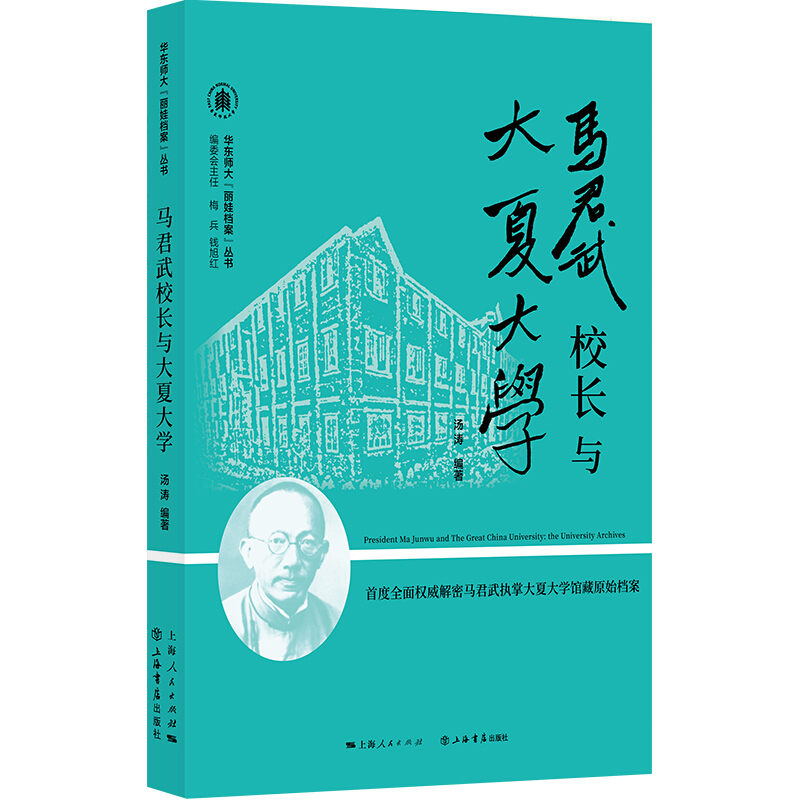

适读人群 :民国史爱好者,近代教育史爱好者《马君武校长与大夏大学》一书是华东师范大学档案馆编选的马君武校长与大夏大学史料选辑。马君武(1881年7月17日-1940年8月1日),原名道凝,又名同,后改名和,字厚山,号君武。祖籍湖北蒲圻,出生于广西桂林。中国近代获得德国工学博士**人,政治活动家、教育家。大夏大学(今华东师范大学)、广西大学的创建人和首任校长。1902年留日期间结识孙中山,1905年参与组建中国同盟会,是中国同盟会章程八位起草人之一,《民报》的主要撰稿人。1924年,马君武开始淡出政坛,精力逐步投入教育事业,先后担任大夏大学(今华东师范大学)、国立北京工业大学、中国公学、国立广西大学等学校校长。马君武以其改造中国的封建教育体制、力推现代高等教育的理念奠定了他在中国近代教育史上的地位,与主张“思想自由,兼容并包”的蔡元培同享盛名,有“北蔡南马”之誉。

内容简介

《马君武校长与大夏大学》一书是华东师范大学档案馆编选的马君武校长与大夏大学史料选辑。马君武(1881年7月17日-1940年8月1日),原名道凝,又名同,后改名和,字厚山,号君武。祖籍湖北蒲圻,出生于广西桂林。中国近代获得德国工学博士人,政治活动家、教育家。大夏大学(今华东师范大学)、广西大学的创建人和首任校长。1902年留日期间结识孙中山,1905年参与组建中国同盟会,是中国同盟会章程八位起草人之一,《民报》的主要撰稿人。1924年,马君武开始淡出政坛,精力逐步投入教育事业,先后担任大夏大学(今华东师范大学)、国立北京工业大学、中国公学、国立广西大学等学校校长。马君武以其改造中国的封建教育体制、力推现代高等教育的理念奠定了他在中国近代教育目前的地位,与主张“思想自由,兼容并包”的蔡元培同享盛名,有“北蔡南马”之誉。1924年,厦门大学学生300多人、教授9人,以本校当局措施不当,愤而集体离校,另设新校大夏大学(今华东师范大学),并聘马君武为首任校长。马君武宣布以”三苦精神”与师生合作,即“教授要苦教”“职员要苦干”“学生要苦读”。他以其博学多才带动学校形成了浓厚的学术研究氛围,从而吸引了大批如作家郭沫若、戏剧家田汉等有名学者前来任教。本书主要是马君武生平述要,与大夏大学相关之编年纪事,马君武主持光华大学期间的各种活动记录、讲话、书信、公文往来,以及大夏大学日常办学的各种文献档案等。其中绝大部分文献为抢先发售整理,并公开刊布。具有较高的史料价值,对民国人物研究,中国现代教育史研究,乃至上海史、民国史研究都有特定的意义和价值。

目录

丛书总序

目 录

**编:马君武大夏大学演讲录

第二编:马君武与大夏大学

第三编:马君武教育问题演讲与论述选

第四编:马君武自述

第五编:马君武评述

第六编:马君武长校期间大夏大学概况

节选

马卫之:怀念我的父亲马君武博士[ 据桂林市政协文史资料委员会编:《桂林文史资料第四十三辑——回忆马君武》,2001年,第99—104页。] 父亲辞世48年了。 回溯他老人家一生的事迹,可归纳为两个方面: (一)追随孙中山先生从事推翻清廷,建立民国。 (二)投身祖国的教育事业,强调科学建国,培养脑体并重的新一代。 父亲为革命事业奔走疾呼,一生中(1881—1940),离家的时间远较在家的时间为多,即使在家里,也从不对我们提及他毕生所追求的事业。父亲辞世以来,国内记载他老人家投身革命和兴办教育的记述已不少,在这方面,我不拟多作重复。在这里,我只着重地谈谈他的家庭生活。 当我的孩提时代,我们全家三代五口人住在上海虹口一条弄堂内的一幢租赁来的屋子里。父亲为着事业,长期在外奔走,祖母、母亲、哥哥和我就成为那幢屋子的主要成员。父亲收入不足以维持家用,母亲为了弥补家务开支,就接受基督教女青年会的委托,利用家中的厅堂,开设了一所半日制的义务学校,目的在于照顾里弄的失学儿童。因此家中很挤,诚如曹亚伯先生所形容的:“君武家中没有客厅,只有课室……厅堂里摆满了课桌课椅,有客来访,就请在课桌旁就座,哪怕是于右任还是戴季陶。” 父亲对音乐,尤其是对19世纪西洋的器乐曲颇为爱好,虽然家境不甚宽裕,由于母亲深爱弹奏钢琴,因而不惜以积蓄所得,为母亲购置了一台“茂得利”牌钢琴,供母亲经常练习。那台钢琴,也成为上述义校的教具,每当母亲给学生上音乐课时,里弄的邻居往往都聚集在厅堂门口,欣赏母亲动听的弹奏和嘹亮的歌喉。 可能是母亲的影响和传授,父亲偶尔也在钢琴上作些尝试,甚至往往在深夜还掀开琴盖,独自进行练习,这也就不难看出他对音乐的兴趣。 不仅限于对钢琴的爱好,父亲还珍藏着两把相当名贵的小提琴,他对小提琴的兴趣绝不在钢琴之下,也常在从事译著之余的深夜练习小提琴,琴声每将我们从酣梦中唤醒。 20年代的上海,偶尔也有欧洲来的歌剧团进行巡回演出,票价,以当年的情况来说,往往昂贵得惊人,由于醉心于西欧的古典音乐,父亲常常是这些演出的座上客。当他情绪好的时候,不时还能听到他轻轻地哼唱某些乐章的片段。 上海里弄生活度过十来年之后,我们全家搬到距离宝山县城约十华里的杨行,和父亲的老友居正先生毗邻为居。父亲具有丰富的务农知识。在杨行镇东边二三里的地方,购置了几十亩地,在父亲的率领下,我们开始了务农生活。以种植果树为主,兼种稻、棉及大豆等作物,虽然两积不算辽阔,由于工作量繁重,全家都很忙碌。果树中的桃树,尤其要精心护理,春季落英缤纷之后,果实逐渐地成长,为了防止虫类或鸟类对果实的伤害,父亲带着我们——主要是保之哥和我,将行将成熟的果子逐个地用纸袋包扎起来。这是一种相当劳累的农活,有的桃树相当高,不能不爬上树干进行操作,这样的活儿,几乎都由我们兄弟俩承担。在包扎桃子的时候,有时会碰到隐藏在不显眼地方的黄蜂窝,这时往往会展开一场人蜂之间的“遭遇战”,有时父亲也未能幸免。我们作为万物之灵,当然不甘示弱,拔掉嵌在皮肤上的刺,涂些碘酒,又继续地进行劳动。 杨行镇距离宝山县城和吴淞镇都是十华里左右,我们的家离杨行大约三华里,环境至为宁静,居正先生和我们虽说是毗邻,但与我们的屋子相隔也约有百米之遥,其间还隔着一条小溪,这“两家村”不啻为两个独家村。我们和居家的成员每年也能聚会几次,居正先生也偶尔来和我父亲对奕围棋,对奕的过程中,间或能听到父亲特别爽朗的笑声,那笑声划破了家中平时特别宁静的气氛。 在杨行的几年间,父亲有段时间赋闲,门可罗雀的境况倒使父亲能腾出大量时间,夜以继日地伏案进行译著,所译的达尔文著作,大部分都是在这段时间译出。 大夏大学也就在卜居杨行这段时间内筹划、开办。开办的起因和沿革早有记载,社会上关心教育的各界人士都很清楚,在此不拟多加叙述。只记得当年为筹办这所大学,欧元怀、王毓祥、傅式说等教育界的前辈们,都不辞辛劳地从上海到杨行,频频登门来访父亲,大夏大学正是在这些前辈和父亲的积极磋商与筹划下开创的。杨行不在铁路线上,从上海搭火车只能在吴淞镇下车,然后要步行一个多小时才能到达我们家。从吴淞镇到我们家,偶尔也有独轮车——上海人称之为“小车”,可以代步。坐独轮车,乘车者和推车者必须密切配合,否则就容易翻车。在那崎岖的羊肠小道上,车轮和车轴因摩擦而常发出“咿咿呀呀”的声音,为那单调枯燥的行程增添了独特的、甚至颇有诗意的气氛。欧元怀、王毓祥、傅式说等前辈不畏旅途艰辛,风尘仆仆地经常到杨行,他们办学的热忱很令人钦佩。偶尔适逢父亲到上海去了,他们的来访,往往形成徒劳,他们那种失望的神情,使一个当年只有十来岁的孩子的内心也深感遗憾。 父亲在杨行的务农生活中,养蜂已成为一个重要的组成部分。为了养蜂,父亲着实耗费了不少的时间、金钱和精力。他老人家曾向我们详细地讲述蜂群的组合,例如蜂王、雄蜂、工蜂等。蜜蜂的分工非常严格而明确,在每个蜂巢的入口处,往往停留着十来只工蜂,它们的任务是充当铁面无私的“门卫”,倘有别群的蜂误至它们的入口处,“门卫”就严厉地执行它们的职责,不让莽闯者入内,至于其他的昆虫如苍蝇等,更不能妄想混入以求一窥。 父亲还告诉我们:每一群蜂,除了一只蜂王和少数雄蜂外,绝大部分都是工蜂,这些工蜂,每当天气晴朗之时,都成群结队地外出采蜜,它们将采到的花粉夹在后腿弯处飞回巢来,经过“门卫”的认可,才能有条不紊地进入巢内。每隔适当的一段时间,父亲就要打开蜂巢的盖子,观察它们采集的情况,还指导我们一道进行观察,并了解蜂巢内部结构。蜂巢里一尘不染,酿满了蜜的巢孔,都由工蜂用蜡进行密封。蜂王产卵的巢孔和酿蜜的巢孔,由工蜂以不同的方式进行密封,以资识别,并一目了然。每只工蜂都孜孜不倦地为集体创造效益,使我们体会到“蜜蜂般的勤奋”这句话的真谛。 父亲往往不惜用几小时的时间,对蜂群的活动进行仔细的观察,不论是严寒或酷暑,父亲企图通过观察,对养蜂这门专业积累系统的知识。他用行动向我们展示“实践出真知”的真理,而不是用枯燥无力的说教。 每当寒暑假,哥哥和我回到杨行家里,父亲都是安排我们参加田间劳动,除草、施肥、摘棉花、收果实,更包括整理庭园、修剪冬青、打扫卫生等等。我们通过这些实践,无形中加深了“劳动创造世界”的概念和体会。父亲每每善于以行动来影响我们,使我们逐渐对劳动产生感情。 有位来访者在路旁见到一位戴着破草帽的人在俯身干着农活,就漫不经心地问道:“马博土在家吗?”那位来访者看到戴破草帽的毫无反应,就走近想问个明白。父亲摘下草帽,来访者顿时瞠目结舌,原来俯身干着活的正是“马博士”。 诚然,20年代时才十来岁的孩子,不可能接触和理解“劳动创造世界”的理论,但通过劳动实践,这个理论却潜移默化地加深了我对劳动的认识。劳动后,我们都会感到疲倦,但面对着除尽杂草的棉花地,皑皑白雪般的棉花,硕果累累的桃树,不由得从内心涌出了一股胜利者的喜悦和骄傲的豪情,下意识地尝到了劳动的甜头和生活的意义。父亲有意要我们自己去品尝,因为由此而得到的认识,印象会更深刻,效果会更显著。 1939年8月7日,我由德国经香港、海防、河内而进入广西的龙州,然后经南宁、柳州回到一别多年的故乡,到家的当天,适逢父亲59岁寿辰,保之哥也在这天结婚,父亲喜悦之情自不待言。在定桂门的太白酒家设了寿筵和喜筵,他老人家拉着我的手,带我认识一些亲友。父亲虽患胃病,在那喜庆的日子里,他还是喝了不少三花酒。 喜庆之后,兄嫂回到他们工作的柳州沙塘农事试验场,父亲在不久之后就任国立广西大学**任校长(1928年10月,父亲曾任他创办的省立广西大学**任校长),带病之身又担负起大学校长重任。不仅保之哥和我为他的健康担忧,就是他的一些老朋友,包括著名地质学家李四光老先生等,也曾对他流露过这种担忧的心情。但是他老人家说:“有的学生望着我哭,我哪能不去……”高度的责任感和爱护青年一代的热忱,促使他置身体和一切困难于度外,知难而进地挑起校长这副重担。 在重回西大的短暂一年中,父亲的健康每况愈下。他平日都住在良丰校园的校长宿舍里,周末就回桂林杉湖畔的寓所。回到家中,他都是整理庭园里的花木和观察他心爱的蜂群。寓所的庭园虽然不很大,但他几乎将整个例休日都投入这方面的工作。困倦了就进屋内喝杯茶,吸支烟,然后又继续劳动。胃病像阴影般地一直没有离开过他。有一天深夜,胃部剧痛,我只得去叩邻近的开业医生的家门,请求医生来家急诊。当时正值抗战中期,桂林的医药条件很差,只能服用些止痛、治标的药,第二天,父亲又抱病回校上班。他重长西大后,常常扶病工作,1940年8月1日,终因胃穿孔症医治无效而在工作岗位上与世长辞。 *后,谨摘录父亲在一次演讲中所提出一个优秀民族须具备的三种要素,以之和我们今天的社会生活进行对比,似不无意义: 一、道德——中国贪赃枉法的事太多了,从前的汉阳铁厂与日本的小幡铁厂,中国的招商局与日本的邮船会社都是同时办的,可是中国方面,由于贪污很厉害,以致到今日不能与人较量。广西向来惩办贪污甚严,这实在是一个救国的好道路。每个公民都应该培养好的道德,才能协助政府,完成复兴民族的希望。 二、知识——社会上往往把知识看作是青年的专有品……往往使知识脱离实际生活,士兵认不得大炮表尺,不能好好驾驶坦克……今后我们要认清,教授、学生都是国民的一分子,都应当替国家做事,国民都是站在同一战线上,不应该有什么特殊的地方。 三、体力——我从前在国外读书,看到外国学生在铁厂工作,拉风、烧炉,做得都很好,然而一些中国学生却做不来……前方打仗,是在泥水中过生活,没有好的身体就不行……广西山地很多,桂林门前就有很多的山,大家多走走山路,很可以锻炼身体。把自己锻炼成为复兴中华的勇士……中国四万万五千万人口……大家能振作起来,不强盛是没有天理的。 父亲正直的形象,豪爽的性格,对事业锲而不舍、始终不渝的精神,永远留在我的记忆里。 1988年9月

作者简介

汤涛,华东师范大学档案馆馆长,长期从事中国近现代教育史、品牌战略等方面的研究,主编有《王伯群与大夏大学》《张寿镛校长与光华大学》《廖世承校长与光华大学》等。

-

大宋宰相王安石

¥18.6¥55.0 -

人类群星闪耀时

¥15.4¥45.0 -

百年梦忆:梁实秋人生自述

¥9.4¥28.0 -

我的前半生-全本

¥52.2¥128.0 -

邓小平与二十世纪的中国

¥8.6¥26.0 -

人类群星闪耀时

¥10.5¥29.8 -

人类的群星闪耀时

¥10.3¥29.0 -

毛姆自传

¥15.1¥38.0 -

曾国藩传

¥13.8¥29.8 -

宇宙中最微小的光

¥26.9¥59.0 -

此情可待成追忆:季羡林的清华缘与北大情

¥12.5¥36.0 -

老舍自述-注疏本

¥23.1¥65.0 -

三毛传

¥9.0¥38.0 -

毛姆:一只贴满标签的旅行箱

¥14.5¥45.0 -

生命的烤火者-杨绛传

¥10.6¥32.0 -

拓荒的夏娃

¥17.6¥52.0 -

在中国二十五年:上海《密靳氏评论报》主持人鲍惠尔回忆录

¥19.8¥36.0 -

陶渊明传论

¥9.3¥26.0 -

梁启超家书

¥16.6¥52.0 -

忏悔录

¥22.8¥68.0