- ISBN:9787108076427

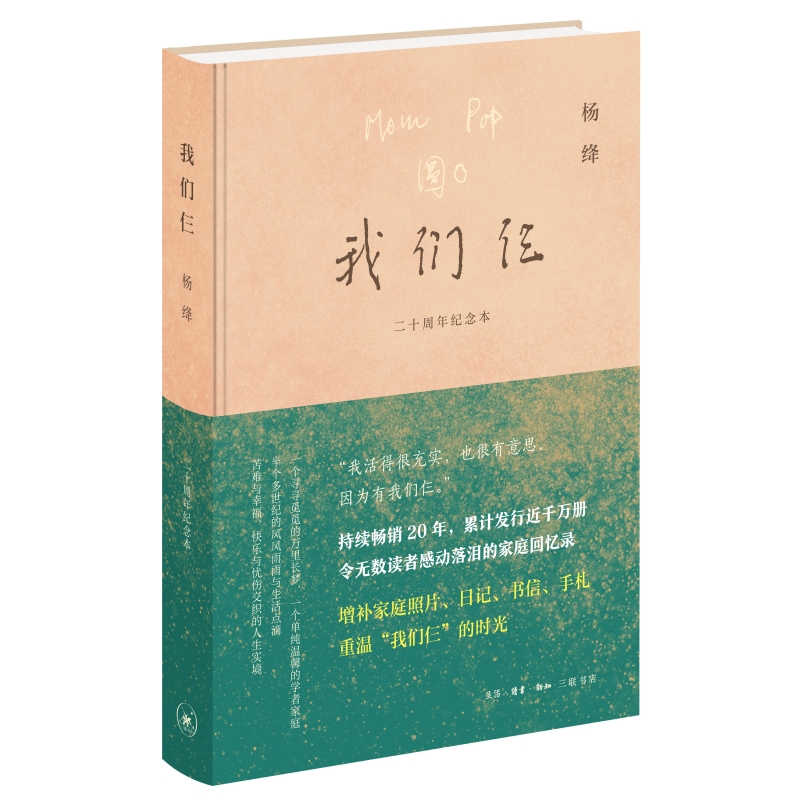

- 装帧:精装

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:256

- 出版时间:2023-06-01

- 条形码:9787108076427 ; 978-7-108-07642-7

本书特色

20年持续畅销,至今读来仍是感动。《我们仨》讲述了一代知识精英的家庭日常生活,但是却是人在世界上基本也是根本的生活。“有独立知识分子基本的品格含在其中,然而却平和得不着痕迹”。

图书市场久违了这样至情至性的作品。没有过火到可笑的煽情,没有所谓的内幕。这只是一位一个老人在孤独的晚景里同彼岸的家人无声的对话。也许它和读者事先的期待会有出入,它恐怕满足不了大家的好奇心,但是每一个人都被感动了。这只是一个平凡的家庭故事,所有不平凡的东西都被滤掉了,剩下只是普通的亲情。

增补家庭照片、日记、书信、手札等珍贵资料,以及杨绛先生与“我们仨”相关的回忆文章,邀您一起,重温过去,体味隽永。

为什么要读这本书?

杨绛晚年撰写的回忆录,难得的大家小书,文字清丽幽默,内蕴深厚隽永,平实的语言表现出强大的张力,极具文学价值。

一部浓缩了半个多世纪的中国读书人家庭史,是大历史中的小团圆、小别离,也是一个特殊家庭所经历的大时代与大风雨。

影响深远的一本书,20年来的畅销经典,饱含人生智慧与透彻感悟,令人不忍释卷,回味绵长。

读者眼里的《我们仨》——

这只是一个平凡的家庭故事,所有不平凡的东西都被滤掉了,剩下只是普通的亲情。她坐在炉前喃喃独语,亲人在那头默默应和,那暗火微温透过婉约的文字温暖了在这真情缺席的时代里挣扎的不幸的我们。

人生的一切际遇,爱情、亲情,对于迟暮的回忆者来说,坚强的背后是一捧热泪;就象在封底,这个值得尊敬的老人说:“我一个人怀念我们仨。”

他们不求名,不求利,只求一张读书的书桌。做人的本色,温暖,风趣,真是神仙般的人物。20年持续畅销,至今读来仍是感动。《我们仨》讲述了一代知识精英的家庭日常生活,但是却是人在世界上基本也是根本的生活。“有独立知识分子基本的品格含在其中,然而却平和得不着痕迹”。

图书市场久违了这样至情至性的作品。没有过火到可笑的煽情,没有所谓的内幕。这只是一位一个老人在孤独的晚景里同彼岸的家人无声的对话。也许它和读者事先的期待会有出入,它恐怕满足不了大家的好奇心,但是每一个人都被感动了。这只是一个平凡的家庭故事,所有不平凡的东西都被滤掉了,剩下只是普通的亲情。

增补家庭照片、日记、书信、手札等珍贵资料,以及杨绛先生与“我们仨”相关的回忆文章,邀您一起,重温过去,体味隽永。

为什么要读这本书?杨绛晚年撰写的回忆录,难得的大家小书,文字清丽幽默,内蕴深厚隽永,平实的语言表现出强大的张力,极具文学价值。

一部浓缩了半个多世纪的中国读书人家庭史,是大历史中的小团圆、小别离,也是一个特殊家庭所经历的大时代与大风雨。

影响深远的一本书,20年来的畅销经典,饱含人生智慧与透彻感悟,令人不忍释卷,回味绵长。

读者眼里的《我们仨》——

这只是一个平凡的家庭故事,所有不平凡的东西都被滤掉了,剩下只是普通的亲情。她坐在炉前喃喃独语,亲人在那头默默应和,那暗火微温透过婉约的文字温暖了在这真情缺席的时代里挣扎的不幸的我们。

人生的一切际遇,爱情、亲情,对于迟暮的回忆者来说,坚强的背后是一捧热泪;就象在封底,这个值得尊敬的老人说:“我一个人怀念我们仨。”

他们不求名,不求利,只求一张读书的书桌。做人的本色,温暖,风趣,真是神仙般的人物。

开书便是一个万里长梦,拉着你一起食黄梁枕南柯。雾起蓬山,似幻如真,迷离惝恍。客栈在移,时光在转,过尽千帆,一切都不是,一切又都是,尽在不言中……缓慢的故事里蕴着杨绛的聪明。

平淡,从容,淡泊。看了三遍。能看三遍的书,今天可不多见了。建议有时间慢慢看,快了就浪费了。

这本书我买了很多送朋友。我说,这么朴素的书现在不是很多,这么朴素而又高贵的精神现在更是稀有,这么朴素而能在一片奢华中显出力量的书,确实能让读书人和著书者相信点什么。

好在,这样的被认真而深情地度过的日子,被这样美丽的文字记下来了,“我们仨”算是在这个世界上有了一种凭寄。

内容简介

1998年,钱锺书先生的逝世使文化界深感悲痛。但罕为人知的是他和杨先生的女儿钱瑗已于此前(1997年)先他们而去。一生的伴侣、的女儿相继离去,杨绛先生晚年之情景非常人所能体味。在人生的伴侣离去四年后,92岁高龄的杨先生用心记述了他们这个特殊家庭63年的风风雨雨、点点滴滴,结成回忆录《我们仨》。 本书开头,杨先生以其一贯的慧心、独特的笔法,用梦境的形式讲述了后几年中一家三口相依为命的情感体验。第二部分则以平实感人的文字记录了自1935年伉俪二人赴英国留学,并在牛津喜得爱女,直至1998年钱先生逝世63年间这个家庭鲜为人知的坎坷历程。他们的足迹跨过半个地球,穿越风云多变的半个世纪:战火、疾病、政治风暴,生离死别……不论暴风骤雨,他们相濡以沫,美好的家庭已经成为杨先生一家人安全的庇护所。第三部分则是记录了一家人生活点滴的笔记、信笺、图画等,皆由杨先生亲手书写说明。 杨先生的文字含蓄节制,难以言表的亲情和忧伤弥漫在字里行间,令读者无不动容。生命的意义,不会因为躯体的生灭而有所改变,那安定于无常世事之上的温暖亲情已经把他们仨永远联结在一起,家的意义也在先生的书中得到了尽情的阐释。 2023年是《我们仨》出版20周年。我们在初版基础上,增补照片、家书、手札、日记等珍贵资料,推出“二十周年纪念本”,邀广大读者一起,重温我们仨的时光。

目录

部 我们俩老了 9

第二部 我们仨失散了 13 (一)走上古驿道 15

(二)古驿道上相聚 26

(三)古驿道上相失 36 第三部我一个人思念我们仨 51

附录一 165

附录二 177

附录三 193

我们仁拾遗 失散了的时光207

出版后记 245

相关资料

◎以杨先生的学问、阅历和身份,面对诡谲的历史、苦斗的生命、眷眷的亲情,用笔墨寄托怀念与哀思,自有其大悲哀、大遗憾、大透彻与大平静。一方面是才智过人的意气与襟怀,一方面是历史的嘲弄与摇摆;一方面是令人羡妒而又难以企及的学术与社会地位,一方面是内心的孤寂与清高;一方面是洞穿的透亮与了断,一方面是至清无鱼的嗟叹。这样的书读了令人思绪萦回不已。 ——王蒙 ◎佛教说诸法因缘生,教导我们看破无常,不要执着……《我们仨》结尾的一句话是:“我清醒地看到以前当作我们家的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。”很可能所有仍正常活着的人都不知道家究竟在哪里,但是,其中有少数人已经看明白,它肯定不在我们暂栖的这个世界上。 ——周国平 ◎杨绛回首往事,少谈文学,避开政治,突显的只是家居琐事、儿女情长,配上钱钟书手迹也是关于柴米油盐。于是我们不仅读到一本如茅盾《我所走过的道路》那样值得再考证的作家史料,更像打开《傅雷家书》般可以温馨阅读一个著名文人家庭的生活及心灵内景。也许,正因为“圆圆”从始至终的参与,“围城”才变成了幸福的“客栈”…… ——许子东 ◎这本书分为三部,读的时候,我把它分成两部分,、第二部是可以独立存在的完整的作品,部是第二部的序,这是比较精粹的纯文学的作品,行文非常精致,意象很新鲜。里面既有传统文化潜在的东西,也有世界文学上很多新的东西,但都是不露痕迹的。它文学本身的魅力,对于读者的吸引不是靠事情,而是靠很平实的语言产生强大的张力抓住读者,我想这是文学本体产生的作用。 ——陆文虎(解放军艺术学院院长) ◎书中包括了社会背景的风云变换、包括了一个知识分子的时代选择、包括一代大师的沉浮荣辱、包括了一个家庭的生离死别。如果让中关村的人来写,每一点都足够写得可歌可泣、撕心裂肺、开碑裂石。可是杨绛先生娓娓道来,除了回忆一家三口嬉乐时,喜悦之情流泻纸上外,其他所有的故事都只是平静述说……建议中关村的弟兄姐妹们有空可以读一读。我们没有世事洞明的老祖母为我们年轻喧嚣的生命注入岁月所赐给的智慧,也许我们能从这本书里看到什么是生活与生命的本身。 ——梁宁

作者简介

杨绛(1911—2016),原名杨季康,江苏无锡人。1932年苏州东吴大学毕业,同年入清华大学研究院研习。1934年开始发表作品。1935年留学英国、法国,1938年回国。先后任上海震旦女子文理学院教授、清华大学西语系教授。1949年后,任外国文学所研究员。主要作品有剧本《称心如意》、《弄假成真》,论文集《春泥集》、《关于小说》,散文集《干校六记》。长篇小说《洗澡》.短篇小说集《倒影集》等。主要译著有《堂·吉诃德》、《小癞子》、《吉尔·布拉斯》等。

-

人类群星闪耀时

¥9.5¥29.8 -

梁晓声自述

¥13.0¥48.0 -

人类的群星闪耀时

¥7.8¥29.0 -

我的前半生-全本

¥60.2¥128.0 -

大宋宰相王安石

¥19.8¥55.0 -

毛姆:一只贴满标签的旅行箱

¥15.8¥45.0 -

百年梦忆:梁实秋人生自述

¥9.3¥28.0 -

梁启超家书

¥18.2¥52.0 -

三毛传

¥9.4¥38.0 -

名人与图书馆-(续篇)

¥9.0¥30.0 -

邓小平与二十世纪的中国

¥10.9¥26.0 -

名家经典:苏东坡传(精装)

¥34.8¥56.0 -

加缪自述

¥8.4¥28.0 -

鲁迅传

¥16.3¥38.0 -

荣格自传

¥8.7¥42.0 -

人类群星闪耀时

¥16.6¥45.0 -

此情可待成追忆:季羡林的清华缘与北大情

¥13.3¥36.0 -

毛姆自传

¥17.6¥38.0 -

毛泽东和他的高参们

¥18.0¥58.0 -

在彭德怀身边

¥6.6¥22.0