- ISBN:9787506342018

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:其它

- 页数:372

- 出版时间:2008-01-01

- 条形码:9787506342018 ; 978-7-5063-4201-8

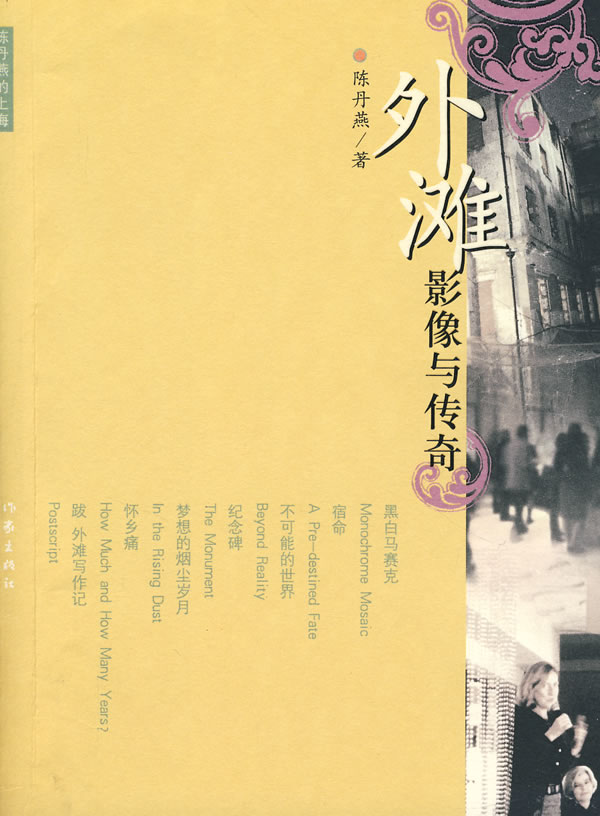

内容简介

外滩,从1846年这里建造起**幢带有外廊的房子,到成为殖民时代遗留在东方*著名的天际线,到所有洋行大楼的旗杆上红旗飘飘的今天,仿佛沧海桑田,但它一直是一条寂寞的、没有归属感又不甘心的泥滩。它对自己的出身庆幸又厌恶,对自己的面容骄傲又自卑,对自己的归宿迷茫又计较,对自己的寂寞害怕又执着,对自己的将来期待又不敢期待……

如今我能这样形容上海,这是一个矛盾重重错综复杂的城市,一个肮脏而无辜、斤斤计较而不设防、毫无清规戒律却又等级鲜明的欧亚混血儿,一个充满传奇而又非常宿命的、充满成功和死亡诱惑的巨大战场,我能说它是个伟大的地方。它之所以伟大,却不是因为以上的宏大,而是因为它从无数条喧嚣的街道,忙碌的大厦和闪烁的霓虹深处散发出来的哀伤。正是这种哀伤,综合了大街小巷里ART DECO闪闪发光的乐观和炫耀,综合了市民中坚忍不拔的市井计较,综合了通商口岸城市的暴发的浮浅与嚣张。

目录

第二章 宿命

第三章 不可能的世界

在堤岸

大楼们

世界大同

第四章 纪念碑

天际线的纪念碑

洋泾浜英语的世界

纪念碑此起彼伏

洋泾浜生活的舌上纪念碑

绿色金字塔顶

第五章 梦想的烟尘岁月

梦开始的地方

M ON THE BUND

外滩荣耀的复兴者

第六章 怀乡痛

跋:外滩写作记

参考书目

节选

**章 黑白马赛克

黑衣人走向灯光璀璨的门厅,拖着他们长长的影子,那是维多利亚时代漂洋过海而来的自重,趣味,势利,还有工业革命时代的人们对摩登事物无限热衷的遗风。

他们的背影看上去真是时髦与复杂,就像混合亚欧口味的食物那样,带有一种开放和投机的灵巧。东方人细长单薄的身体,宛如一只单反相机里极其敏感的测光仪,时刻根据不同的光线作出调整。即使是后背,也长着眼睛,时刻观察自己在外人眼中的反应,以及四周的动静。男人们穿着黑色的夏季西装,意大利鞋,里面的衬衣也是黑色的,并敞着领口,这样既冲淡了拘谨,又保持了进出外滩大楼应有的隆重。现在,出没夜店的男人们已再次讲究起来。他们谨慎地选择黑色,在面料和牌子上下功夫,掩盖自己在颜色和款式上的贫乏想象,他们投入浮华生活的时间毕竟太短,趣味与自信都还没有成熟,还不能炫技,只可求没穿错。

十九世纪末的晚上,外滩的生意人只有上海总会一个去处。去上海总会,他们要穿好黑色燕尾服和白色衬衣,打黑色呔。有一夜,遇到租界火警,正靠在吧台边喝酒的救火会志愿者们来不及换衣服,就冲出去救火。镶了一层黑缎子边的黑色衣尾在火光熊熊的夜色里随风飘起,沾满了焦炭的气味。过后,工部局通知他们,可以将那晚洗烫修补礼服的洗衣店发票拿去报销。这是另一个关于黄浦滩上的黑色礼服的故事。

黑衣人三五成群地消失在旧渣打银行门庭的灯光里,像解一道合并同类项的数学题那样,归成一个符号。

玛丽莲吊灯洒下明亮而匀称的光芒。这些大小不一、出现在大楼各个角落的、红色里夹了金箔的玻璃吊灯,是此地第二次从意大利泊来的镇楼之宝。**次从意大利来的镇楼之宝,是1920年代从意大利教堂里买来的大理石圆柱,据说它们还是米开朗基罗时代开采的。

地上细小,而且排列并不规则的白黑两色的马赛克铺满了她的眼睛,犹如《太阳帝国》里描绘过的,在黄浦江里漂浮的一口小孩的棺材那样,在她回忆里晃动。“是它吗?是原来的那些吗?”她猜测着。

大楼修复时,本地的晚报专门介绍了修复时对马赛克地坪的保护。当她读到那则报道,眼前浮现出的门厅,是幽暗而高大的。马赛克地面好像蠕动的蟒蛇一样冰凉,并有一种威慑力强大的鳞状图案,马赛克在水泥上微轻的不规则排列,就像蟒蛇隆起时,撑开了鳞状物之间的皱褶。

这的确是八十年前的旧物。保留着二十年代亲切的手工痕迹的马赛克,看上去像雨后的泥地一样柔软,容易留下痕迹。完全没有如今的马赛克的冰冷和规整。

黑衣人站在旧马赛克之上,玛丽莲吊灯之下,洗得千干净净并散发名牌香水气味的身体,保养良好的头发,在黑色的衬托下格外白皙的手背和下巴,如同沐浴在阳光里的植物一样自在而感恩。他们脸上因争斗而隆起的肌肉放松下来,变得彬彬有礼。

出不请柬。

与迎候的英国领事馆雇员寒暄,握手,并探出上身去行贴面礼,嘬起嘴唇,轻轻向对方的耳朵发出亲吻的声音,“啧”,客气的,只贴一次。

留下名片。

“请好好享受我们的晚会。”领事馆的年轻本地雇员说了一口伦敦音,是上海的知识阶层一贯崇尚的口音,象征着教养与见识。说伦敦音的年轻女子将人群引向装饰着红色琉璃的电梯。曾有人形容它像一只圣罗兰的皮箱。这是外滩大楼渐渐成为展示西方世界奢侈品世界的前沿后,对这部电梯*为时兴和卖弄的形容。

“不,不不,我们更喜欢走楼梯。”她说。

于是她们拾阶而上。

她的女儿探头看了看楼梯井。

楼梯井很宽大,带有二十年代的欧洲线条,轻微的装饰艺术风格,扶手蜿蜒盘旋,很有线条感。下面,是满满一地细小的马赛克,彬彬有礼地闪亮在灯光里。

少女伸出手,用日本产的照相机拍下一张照片。她是属于针孔时代的孩子,到哪都带着照相机,当她想要了解什么的时候,就去拍一堆照片过来,然后去研究照片,得出自己的结论。她因此保留着大量自己的作品,从幼儿园时代的老师硕大的鼻孔,菜场附近地上被人丢弃的桔子皮,到今年春天深夜,自己被突然涌出的鼻血惊醒后惊恐的脸。

她也探头看了看楼梯井。金色的灯光从每一层楼的扶手处倾泻出来,楼梯问里寂静无声,她再次见到各个楼层转角处露出的黑白镶嵌的马赛克地面。

在外滩,当你走进一栋建筑,堤岸上的嘈杂之声被门切断,门厅里的光线照耀你,大楼里的空气包裹你,你顿时落人另一个时空,落入丧失自己方位的恍惚中。也许这是一种令人感到舒服的恍惚,假扮成另外一个人的可能,像迅速上涨的水一般令身体浮起,划动四肢是这时的本能,它令你开始漂浮。从外滩经历沧海桑田时的各种遗留物中浮起,这些遗物就在你身边,宛如在被多年污染的海里挣扎过活的鱼虾和海藻,以及轮船留下的油污和可疑的拖鞋,还有长满绿苔的碎木板。于是,你心中交织着惊喜与厌恶。

“我们先去看看外公从前的办公室吧。”她说,“就在电梯出来左拐,**间,有一扇窗,我在那扇窗前**次看到外滩。”

“唔。”她的孩子应道。

天花板是乳白色的,很高,与墙壁连接处饰有宽大的顶角线。房间也很大,这是一间气派讲究的办公室。

里面的家具虽然是木头的,可所有桌椅、沙发、茶几和书橱的腿,都刻意雕刻出竹子的样子,突出它的中国风格。宽大的办公桌上放着一只景德镇出产的瓷杯,杯子上画了满满的中国山水,明媚的青山绿水,蚱蜢舟,一行白鹭,山中草亭里有凭栏而立的白面书生。

墙上挂着一只双鱼铜盘,一条鱼象征中国,另一条象征波兰,它们交颈缠绕,好像很亲密,但它们脸上身上的什么地方,却有种阴沉不快的神情。C~P的缩写被刻在一面狭长而僵硬的旗帜上,在鱼头上方。

办公室的窗子正对外滩堤岸,很有处在世界中心的荣耀感。渣打银行的时代,在窗前望出去,**眼看到的,是英国领事巴夏礼的铜像。铜像在太平洋战争中被捣毁,到六十年代中期,渣打银行遗下的家具也已不知去向。

沙发椅前的茶几上有一大本轮船的照片集。甲板,大海,高大的桅杆,从蒸汽轮脱胎而来的粗大烟囱上印着C-P,那是中波海运公司的标志。1950年成立于美国对中国海岸线的全面封锁中。它是1949年后中国政府建立的**家合营航运公司。整个中国与世界的联系,一时间只得倚重几条挂波兰国旗的轮船。它也是外滩各家洋行迁出以后,唯一一家在外滩有外国雇员的航运公司。这间办公室,大概也是外滩大楼里唯一不合适挂毛泽东像的党委书记办公室。所以,办公室里有由活生生的咖啡、香水和纸烟混合在一起的非中国气味,和刻意为之的中国风格。但这却并不是要强调东方情调,而是婉转表达的民族自尊。

办公室里套着一个小衣帽间。里面有一排柚木做的衣架,靠墙还有一排鞋架。衣架上挂着一套卡其布衣服。每个星期四,西装革履去上班的党委书记兼总经理,穿这套带着汗味的布衣回家,好像换了一个人。因为每星期四下午,是当时全市干部参加体力劳动的日子。每个星期四,他都去码头和装卸工一起劳动。他一直都喜欢与码头工人在一起,也喜欢出汗。他非常警惕自己生活中出现的修正主义元素。

更衣间靠墙角的阴影里竖着一只圣罗兰旅行箱。那个半人高的硬壳箱子里能挂好几套烫好的西装和衬衣,还有几个用缎子包着的小抽屉,可以分别放袖卡,领带夹,和皮鞋。箱子把手上,用白色的细棉线吊着东欧各国航空公司的标签。可以看出,箱子的主人对航空公司的热衷,那是六十年代男人对新科技的欣赏和沾沾自喜。那是一只属于他的旅行箱,出差去东欧各个港口时用的。

宽大的办公桌斜斜横在窗边,桌子大得就像一张床。她坐在大桌子上,正好能看到窗外长长一条外滩。

那时,她还小足六岁,为了跟父亲到办公室来加班,母亲为她换上了*好的连衣裙,还梳了头。裙子是用红白两色的朝阳格布做的,领口镶了一圈白色的的确良,上面分别绣着小房子,花,热带鱼,和戴草帽的小姑娘。

父亲要去会议室开一个小会。离开前,他给了她几块糖,和一大玻璃杯水。告诉她,要等嘴里一点甜味也没有了,才能吃第二块糖。等糖全吃光了,水也喝干净了,他就应该开完会回来了。

穿着一身淡蓝色薄呢连衣裙的波兰秘书抱着一本大笔记本,在门口看他安顿自己的小女儿,微笑在她脸上留下了浓重的阴影。她走进来,到小女孩面前,摊开手掌。

粉红色的手掌里躺着一粒苏联产的太妃糖,比中国糖果要大一倍,像一条大肚子金鱼。

她将太妃糖放进小女孩的糖果堆里:“波兰糖,我妈妈寄来的。”她有很重的波兰口音。

“谢谢拉拉小姐。”小女孩看父亲脸上没有反对的暗示,便收下这件礼物。

她在父亲办公室的一台英文打字机前坐得直直的,以至儿童鼓囊囊的肚子从细小狭窄的骨盆里完全挺了出来,将裙子也撑高了。

她正在打字。

打至行末,她便庄重地拉动镀了克鲁米的、亮闪闪的拉杆。她的手指能感觉到拉杆正带动齿轮,咬住了下一节。另一个齿轮咔拉拉地响着,换到下一行。

然后,她将细小柔软的手指放回到圆圆的键盘上,用力地深深按下。带有凸起字母的细杆从打字机里一跃而起,向色带击去,在白纸上留下一个黑色的、小写的C。

她脖子上绕着一根小女孩用来扎辫子的绿色玻璃丝。她已经在玻璃丝圈上打了不少大小不一的结,使玻璃丝圈看上去更接近秘书小姐脖子上那根花纹复杂的银链子。她嘴唇上生涩而妖娆地叼着一只用信纸卷起来的细长纸卷,用来代替秘书小姐的薄荷纸烟。甚至,她微微眯起左眼,当烟雾熏着眼睛时,拉拉就是这样做的。她以为自己就是拉拉。

她还要再等十年才正式学英文字母,她英文课本的**课并不是“谢谢”,而是“毛主席万岁”!但六岁时,她已知道如何在一台英文打字机上打出有长有短的词句,也知道每一段落的起始时,应该要有一个大写字母,还知道如何在打字机上找到打出大写字母的那个键。每次从父亲办公室回家,她都带回一张打满字的纸。她的哥哥们为此大为惊讶,那时他们学的都是俄文,看不懂满纸实际上没有一个是正确的英文词。几可乱真的形式迷惑了他们。他们拿着纸追问父亲,令父亲纵声大笑。她很喜欢父亲富有外交手段的大笑,笑声让哥哥们更加困惑不解。

但这些都不重要,重要的是她感觉自己就是拉拉。

她做得*熟练的动作,就是像拉拉那样换行,轻轻吊起手腕,自然而然的,有点慵懒的,灵巧的。然后,抱着手肘,将纸烟夹在食指和中指之间,不像父亲那样用大拇指抵住烟蒂,而是尖尖地朝天竖起指尖。

从书橱玻璃门的倒影里,她偷偷打量自己,就像看拉拉一样。“唉,多么像一个女特务。”她心满意足地想,将太妃糖整个塞进嘴里。

这样的游戏要背着父亲玩,因为他不喜欢。他认为波兰人的生活方式里有太多的修正主义内容。其实小女孩心里明白,这游戏甚至要背着所有人,包括拉拉本人。她感受得到这游戏中有损自尊的部分,那便是对泊来生活方式的追随。

糖全吃完了,水也喝光了,“拉拉小姐”也变得乏味起来,父亲却还没回来。

小女孩走了出去,她只是想问问,是否父亲在哪里耽误了,或者根本就把她忘记了。她顺手带上办公室的门。父亲关照过,不能随便敞开他办公室的门,特别是他不在的时候。

耳朵“嗡”的一闷,然后,她发现自己被关进一条灯光幽暗发红的长走廊里。

走廊两边的门都关着,走廊里静悄悄的,连人影都没有,窄长得不可思议。

地上黑白两色的马赛克,拼成令人眼花缭乱的图案。那图案是如此奇怪,好像在幽暗的灯光里起伏蠕动。

走廊里弥散着一股咖啡和烟草的气味,还有上好的地毯与木器散发出来的沉甸甸的庄重气味。隐约能听到有人低声飞快地说着什么,细细地听,能辨别出它是带有口音的英语,带有中国人的口音,和波兰人的口音。从海事时代开始,世界航运界的通用语言就是英语,即使当时中国和波兰的中学,都已在外语课上只教授俄语,中国人和波兰人在航运公司开会时,还是只使用英语。往返于格但斯克和上海之间的各种备忘录和合约,也都是英文。

小女孩紧张地捕捉着断续传来的说话声。她猜想那是父亲会议室里的声音,但又不能相信,他们开会要这样鬼祟地说话,那声音有些阴险,更像是用于密谋的声音。

恐惧从她那孩子的细密而弱小的心中升起。她怕自己的父亲已卷入什么阴谋,怕他根本不是他表面的样子。怕他根本不是共产党,而是用共产党身份潜伏在外滩的外国特务。而拉拉显而易见的,是一条美女蛇。怕这栋古怪的大楼根本就是一个隐藏的特务机关,而不是一家航运公司。怕那桅杆上挂满小旗的C~P轮船里,装着的根本就是一支海军陆战队。走廊里的灯光这样沉重,走廊里的气味这样与任何地方不同,马赛克地,深褐色、沉重坚实的门,这样满怀旧时代的遗风,一切都不寻常,她感到有巨大的秘密隐藏着,而且即将吞噬她。

她向后退去,才发现已分辨不出哪一扇门是属于父亲办公室的了。

她将自己的耳朵贴在门上听,她听到了一些古怪的声音,潮水一样点点滴滴、层层叠叠的声音,有发报的嘀嘀声,有人在嘤嘤地哭,有椅子翻倒在地毯上发出的闷响。伴随着这些声音,门上大大的钥匙孔像香炉的缝隙那样,飘散出房间里香烟辛辣的焦油气味,和咖啡沉闷的令人晕眩的香气。她甚至还在某扇门后捕捉到了一丝迷药般的香水气味。那是拉拉的香水,还是属于另一个更加神秘的女人的,她不能判断。她哆哆嗦嗦地想,也许在什么地方,藏着另一个神秘的外国女人。这是更大的秘密。

她退向走廊,但走廊被黯淡灯光中沉重的神秘所笼罩。极其陌生,极其阴郁,极其不甘,它像一条匍匐的大蛇,无法判断它是死了,还是睡着了,或者只是静伏,准备攻击。

走廊尽头的电梯间传来电梯钢索发出的吱嘎声,她感觉马上就会有人来,一个黑袍人出现在走廊里,他的脸在黑色的衬托下异常苍白,鼻翼两边带有波兰人深深的愁苦的长纹,他的蓝眼睛像玻璃珠一样透明而且冰凉,当他注视你的时候,你简直不知道他是不是真看到了你。他轻声质问:“你怎么会到这里来的?”这个问题,如同向她宣读死刑判决。

慌乱中,她挑了一扇很像父亲办公室的门猛力打开。

一问全然陌生的房间,空无一人,窗上也是满满的外滩堤岸。

很深的护壁板,阴惨的绿色旧地毯,上面隐约能看到可疑的水渍。

棕色沙发上搭着一件白色的尼龙西装,她看着眼熟,因为她父亲也有一件类似的白色西装,是的,沉重的白色条纹重重地趴在那里,像一块吃得过饱而沉甸甸垂下的肚皮。在这里看到父亲的上衣,她的心猛烈地下沉了,仿佛看到了阴谋的证据。

桌子上放着一只浅褐色的木头小镜框,细密的花纹里嵌着细细的银丝和菱形的贝壳,那是克拉科夫匠人的传统手艺活。她发现这镜框与父亲从波兰开会回来送给她的一个木头匣子很相似,这个发现让她的心再次被恐惧击中,这仿佛是父亲身份真相的又一个证据。

镜框里有张欧洲人的照片,他有狭长的脸和几乎看不到的薄嘴唇,正从照片里瞪着她。他浅色的眼珠有种冰凉的、责备的表情。

小女孩赶快退出了房间。

但走廊却更让她害怕。她仿佛是一个潜入者,不可被人发现,却偏偏暴露在从四面八方都看得见的走廊上。

地面上细小的黑白相间的马赛克方块让她站立不稳,每走一步,都觉得自己要摔倒。有一股骇人的神秘力量,就匍匐在从外面看上来寂静无声的地方。它在完好地保留着残迹的大楼里冒烟,起泡,嘈嘈切切,遮云蔽日,如同鬼魅。

她再次推开另一扇门,躲进房间去。

还是一间陌生的房间。

桌子上有一杯还在冒白汽的咖啡。

咖啡杯旁还有一只四方的玻璃烟缸。

她意识到,这是拉拉的办公室。白色咖啡杯的边缘留着半个红色的口红印子,就是她下唇的印子,有时口红也会染到她的门牙上。

她打字机旁的绿玻璃罩台灯亮着,打字机上夹着纸,好像临时离开。

其实这里曾是她熟悉的角落。有时父亲允许拉拉将她带到这间办公室来玩。她一直很矜持,不敢表达出自己对拉拉的好感,因为父亲吩咐过,对外国人要客气和自尊。拉拉给她糖,让她闻自己的香水,透过敞开的衣领,她看到过拉拉胸前的雀斑,还闻到她混杂在香水里的淡淡狐臭。这个角落曾经充满遥远世界的诱惑。但此刻,已是惊弓之鸟的小女孩却认为拉拉此刻正藏在某个角落里,或者写字桌下,或者拖地的窗帘后面,等她走近,就突然跳出来。

她在十分钟前还是偶像,但此刻却已代表着莫名的威胁。

门无声地开了,办公桌上有一只景德镇彩绘杯子。

两眼满含泪水的小女孩终于回到父亲的办公室。

笔直地望见长窗。窗上无声划过的白色铁船的烟囱,外面的世界径自干着自己的事。

原来它是一间冷酷的房间。它的写字桌像保险箱一样散发出秘密可怕的气味,它的沙发上遗留着濒亡者痛苦挣扎的皱褶和阴影,她几乎能肯定,扶手上那块淡淡的阴影是口红留下的污渍。

她发现那间房间的地毯,竟与另一间房间的一样,在惨绿的底子上也能找到可疑的水渍。仿佛这两块地毯曾经铺在一起,经历过同样的事。

忘记关灯的更衣问里,蓝色卡其布外套散发出龙虎牌清凉油的气味,那却不是往常从父亲热烘烘的身体上散发出来的气味,而是一种带着薄荷油膏气味的强烈的哀伤,她从未体会过的永别般的哀伤。

她孤立无援地站在房间中央,尽量什么也不碰到,好像一座水中寸草不生的孤岛。

作者简介

陈丹燕,作家,自幼热爱写作,成年后实现了童年时代的梦想,成为职业作家。

作品已在德国,法国,美国,日本,奥地利,瑞士,越南和印度等国家出版发行。

写作重点:青少年文学的写作和翻译,比如《女中学生之死》《我的妈妈是精灵》和《小老鼠斯图亚特》,欧洲和美国的旅行故事,比如《漫卷西风》《咖啡苦不苦》以及上海城市的传奇,比如《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》和《上海的红颜遗事》并为自己的作品拍照和插图。

-

事已至此先吃饭吧

¥15.9¥55.0 -

她们

¥16.0¥46.8 -

中国小说史略

¥11.5¥35.0 -

我是一只骆驼

¥12.5¥32.0 -

瓦尔登湖

¥11.1¥39.0 -

有趣,都藏在无聊的日子里

¥14.5¥45.0 -

一间自己的房间

¥14.8¥32.0 -

读人生这本大书

¥8.8¥26.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0 -

我的心曾悲伤七次

¥7.8¥25.0 -

一个人生活

¥14.5¥45.0 -

像我这样和生活开玩笑的人

¥16.6¥52.0 -

存在的艺术(八品-九品)

¥13.5¥39.0 -

门

¥14.4¥42.0 -

几多往事成追忆

¥10.6¥32.0 -

给青年的十二封信

¥6.1¥15.0 -

茶,汤和好天气

¥8.6¥28.0 -

夏日走过山间

¥9.1¥30.0 -

随园食单

¥9.1¥30.0 -

2025读书月阅读盲盒——人间烟火收藏夹

¥42.3¥168.0