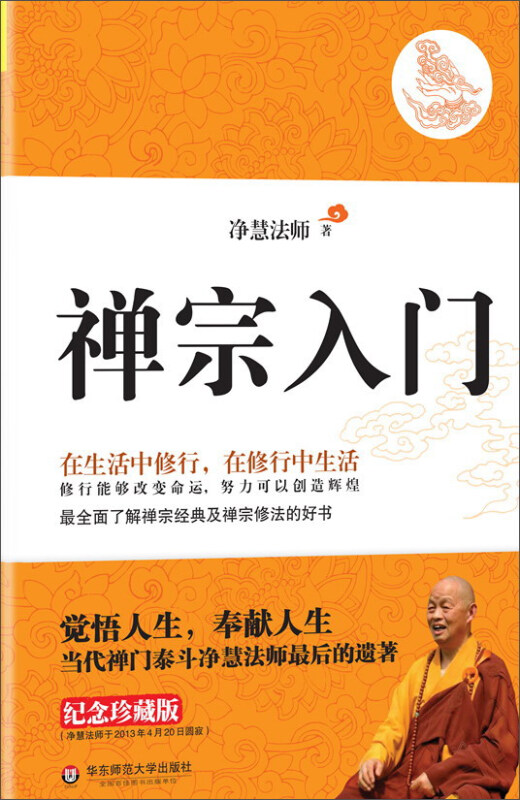

包邮禅宗入门——禅门泰斗净慧法师遗著纪念珍藏版

- ISBN:9787567505957

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:370

- 出版时间:2017-11-01

- 条形码:9787567505957 ; 978-7-5675-0595-7

本书特色

在生活中修行,在修行中生活。 修行能够改变命运,努力可以创造辉煌。 禅门泰斗净慧法师*后遗著。 全面了解禅宗经典及禅宗修法的好书。

内容简介

《禅宗入门》从三个方面全面地介绍了禅宗理论、经典和禅修,分三篇,上篇讲解了禅宗的基本理论、禅宗发展历史;中篇介绍了禅宗的重要经典《心经》和《六祖坛经》;下篇是真际禅林的禅七开示,方便读者参禅悟道。《禅宗入门》适合读者全面地了解禅宗及禅修。

目录

什么是禅

达摩禅:理入与行入

四祖禅:见地、功夫与方法

六祖禅:无念、无相、无住

临济禅:扫除一切知见

赵州禅:平常心,本分事

禅的“无门关”

中篇 佛经讲座

心经讲座

生活中的智慧——《心经》导读

《心经》讲 座

**讲

第二讲

《心经》与生活禅

《心经》要义

《心经》禅解

**讲 《心经》开题

第二讲 照见五蕴皆空,超越自我

第三讲 超越自我,显现生命的原态

第四讲 生命与空性没有距离

第五讲 何为诸法空相

第六讲 三科法门

第七讲 十二因缘

第八讲 知苦、断集、慕灭、修道

第九讲 无所得

第十讲 说秘密般若

第十一讲 持诵《心经》的感应

第十二讲 收摄六根,不染六尘

第十三讲 如实空,如幻有

坛经讲座

《坛经》解题

禅宗与六祖

《坛经》所开示的修和证

定慧等持,一行三昧

《坛经》中的几个问题

在家修行的几个要点

见自心佛,自性自度

机教相扣,啐啄同时

下篇 禅修指南

真际禅林**届七日禅修开示

**讲 禅以悟为本.

第二讲 修以心为本

第三讲 认识自我

第四讲 修行与信心

第五讲 守一不移

第六讲 人生很苦

第七讲 四念处

第八讲 四正勤和四如意足

第九讲 五根和五力

第十讲 七觉支

第十一讲 八圣道

第十二讲 究竟我是谁

第十三讲 精神能源的保护与开发

第十四讲 家庭就是道场

真际禅林第三届七日禅修开示

**讲 人生的三个问题

第二讲 人生的欲望需要规范

第三讲 用功入门的三个要点

第四讲 以无所求的心行无漏善

第五讲 学佛要从做好身边的小事开始

第六讲 气息调柔

第七讲 四大菩萨的精神

第八讲 管住身口意

第九讲 无念、无相、无住

第十讲 宗门**关

第十一讲 劝参“无”字公案

第十二讲 生活禅是当代光大佛法的必由之路

真际禅林第四届七日禅修开示

**讲 在当下一念上用功夫

第二讲 在息上用功夫

第三讲 不要为梦境所转

第四讲 修行要无欲无求

第五讲 牧心牛

第六讲 修行改变命运

第七讲 行禅与坐禅

第八讲 明心见性是人类精神领域的重大发现

第九讲 心空及第归

第十讲 烟霞气象,大乘精神

第十一讲 体悟无常,随顺因缘

第十二讲 一期一会,了犹未了

节选

《禅宗入门》: 什么是禅 我们所讲的禅,不是“六度”中所说的“禅波罗蜜”的禅,当然也不是“四禅八定”的禅,而是禅宗所提倡的禅。禅宗的禅与六波罗蜜的禅是同一个事物,又是分别的两个事物;它与四禅八定的禅可说是同一个事物,又有所不同。 众所周知,禅宗有四句格言,叫做“教外别传,不立文字,直指人心,见性成佛”。 既然是“教外别传,不立文字”,语言是应当扫除的,那么为什么还要讲呢?因为不借助语言文字,要想进入禅就很困难,不得其门而入。所以,六祖大师在《坛经》里有一个解说,所谓不立文字,并非不用文字。六祖大师说:“直道不立文字,即此不立两字,亦是文字。”不立文字者,就是不执著文字,但又不能离开文字,还是要用语言文字作标月之指,“因指见月,得月亡指”,这就是语言的功能。 关于禅的起源,我想分两点来说明:一是在印度,一是在中国。 在印度,禅的起源是说,佛到了晚年临于涅粲之际,有一天,在灵山会上拈花示众,百万人天不知其用意是什么。此时此刻,只有迦叶尊者,破颜微笑。佛陀在这时就说:“吾有正法眼藏,涅槃妙心,实相无相,微妙法门,不立文字,教外别传,付嘱摩诃迦叶。” 这就是禅宗所说的禅的起源。 这个公案的用意,只是就禅是“教外别传,不立文字,直指人心,见性成佛”这一件事提出,不能用现在学术的、历史的、考证的眼光来看。有这件事,还是没有这件事;究竟是历史,还是传说,和禅都没有什么关系。因为禅要说明的,既不是历史,也不是传说。即使是历史,也说明不了禅。 所以,佛在灵山会上拈花示众,这个公案就是禅在印度的起源。摩诃迦叶尊者是如来禅的**祖,后来代代相传,一直传到第二十八祖菩提达摩。 菩提达摩是如来禅的第二十八祖,也是中国祖师禅的初祖。他到中国来传法,经历了许多的坎坷。 达摩大师到中国来的时候,正是中国佛教义理盛行的时期。当时,佛教义理的规模基本具备了;在这样一种环境下,达摩大师要来传“教外别传,不立文字”的禅法,就有相当大的困难。达摩祖师到了南京,跟梁武帝一席问答,相互之间不能默契。所以他只好辞别金陵,沿着往长安的路线北上,后来抵达河南嵩山。 在嵩山,达摩祖师九年面壁,等一个人来。从九年面壁这样一个简单的事实,可以想见当时弘扬禅宗法门的艰难。经过九年的等待,才有一位叫神光的僧人到嵩山去依止达摩禅师,求“安心法门”。这个公案大家都很熟悉。神光后来叫慧可,是由菩提达摩给他改的名。 慧可,也就是二祖,从达摩那里得到安心法门,是中国禅宗的开始。 经过两百多年的传承,禅宗传到了六祖慧能。在六祖以前,都是一个人传一个人,所谓六代传灯。这六代,基本上是单传。为什么是单传?并不是不想多传,而是难得其人。这当中,从二祖到三祖、四祖,都是信受的人很少。 四祖就是湖北黄梅双峰山的道信大师。四祖道信禅师的道场,现在叫正觉禅寺。那个地方非常好,是一个出人才的地方。从四祖开始,禅宗才开始设立道场,建立了传法的基地。据文献上描述,四祖“大敞禅门,广接徒众”。也就是说,禅宗到了四祖,才真正逐步地打开了局面。 从四祖开始,不但是传法打开了局面,在生活资源方面,他也另辟蹊径,自耕自食,自己来养活自己,真正走出传法的困境。由此可以看出,当时广大的信众资源,都是在弘扬教义的法师们掌握之中;传心地法门,在当时还不能够被很多人接受。没有信众资源,在生活上一定是很困难的。在中国,僧人托钵乞食行不通,又没有信徒资源,怎么办呢?在山区里,只能自耕自食。四祖的道场号称住有五百人,自己开田,自己种粮食,自谋生活。由此以后,四祖传五祖,五祖传六祖,才真正使禅宗在中国开了花。 中国禅宗的起源大略如此:达摩祖师开其端,二祖、三祖承其绪,四祖、五祖、六祖正式开创出规模。六祖以后,禅宗才得以发展。这期间,经过了两百多年艰苦的传法阶段。 禅到底是什么?作为禅宗“直指人心,见性成佛”的禅,它是离开语言文字的,不是用逻辑思维可以解决的,只能用“以言遣言”的方法提示一下。至于究竟什么是禅,或禅是什么,还得我们自己切身去体会。 什么是禅? 首先,禅是一种境界。 禅宗有一句话,叫做“如人饮水,冷暖自知”。这是一种什么样的境界昵?是觉者的生活境界。觉者就是佛,佛时时都在禅当中。佛的一举一动、一言一行,无不是禅。所以说“行亦禅,坐亦禅,语默动静体安然”,这是觉者的生活。“那伽常在定,无有不定时”,这就是禅的境界。我们可以从外表看到佛的那种安详、自然、喜悦,这也是觉悟者的生活境界。开了悟的人,还没有完全成佛,他也会有这个境界,这是第二个层次。修行者、修禅的人有时也有这个境界,但是他的这种境界不能完全打成一片,是有间断性的,这种境界在层次上与佛的境界有差别。行者的境界,是第三个层次。 “心、佛、众生,三无差别”,你的知见可以是与佛平等的,但那仅仅是因地中的一种平等,不能完全做到果位上与佛等同。说心、说佛、说众生、说平等,仍是一种理论、一种思维分别。这一切的一切,都要抛开。只有把一切的理论架构抛开了,把一切的思维分别抛开了,你才能体验禅的境界。 ……

作者简介

净慧法师(1933—2013),当代禅门泰斗,接法于近代高僧虚云老和尚,承嗣禅宗五家法门。法号妙宗,1933年出生于湖北省新洲。1951年到云门寺受具足戒,成为虚云和尚侍者及传法弟子。因敏悟过人,深受器重。1956年入中国佛学院深造;1987年任中国佛教协会常务理事;1988年受命筹建河北省佛教协会,并被选为会长;1992年主持柏林寺重建工作;1993年当选为中国佛教协会副会长;1998年当选为第九届全国政协委员;2003年10月应湖北黄梅、当阳有关部门邀请,任四祖寺和玉泉寺方丈。 净慧法师提倡“觉悟人生、奉献人生”为宗旨的生活禅,主张“在生活中修行,在修行中生活”,颇受欢迎,在教内外有很大影响。

-

我的哲学之师叔本华

¥13.5¥39.0 -

哲学家的狗:一本让人捧腹大笑的超萌醒脑哲学书

¥16.9¥49.8 -

庄子的处世哲学-玄妙人生三昧

¥5.6¥14.0 -

中国哲学十讲

¥15.9¥49.8 -

了凡四训

¥16.7¥49.0 -

伦理学与经济学

¥8.2¥20.0 -

知行合一:王阳明心学:升级图解版

¥13.0¥46.0 -

思辨力35讲:像辩手一样思考

¥70.4¥88.0 -

周易相学精粹

¥14.7¥42.9 -

传习录

¥12.6¥55.0 -

沉思录

¥8.7¥18.0 -

存在与虚无-修订译本(九品)

¥30.2¥68.0 -

相濡以沫:希腊、罗马与拜占庭的精神世界

¥11.1¥33.5 -

简单的逻辑学:逻辑学入门很简单

¥8.6¥36.0 -

好的孤独

¥12.5¥36.0 -

王阳明心学的智慧

¥10.0¥36.0 -

现象学与家园学-塞普现象学研究文选

¥16.1¥42.0 -

传习录:王阳明心即是理,知行合一

¥8.6¥36.0 -

敏感与自我

¥25.0¥49.0 -

钱穆作品集:阳明学述要

¥24.5¥48.0