- ISBN:9787530678787

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:272

- 出版时间:2020-08-01

- 条形码:9787530678787 ; 978-7-5306-7878-7

本书特色

让“星空诗丛”照亮我们的精神路 大型诗歌赏读丛书 收录中国新诗代表性诗人诗作专业选编 甄选严苛 保存新诗中值得珍视的传统,确立新诗独立价值空间为好诗提供客观参照系,助读者摆脱评判的混乱勇于直面自我的沉思式诗人,里尔克的“汉语世界代言人”。 鲁迅称他为“中国*为杰出的抒情诗人”。 勇于直面自我的沉思式诗人,里尔克的“汉语世界代言人”。鲁迅称他为“中国*为杰出的抒情诗人”,对冯至借叙事以抒情、化浓情为静思的抒情风格由衷赞赏。 如果按类来分,冯至的诗歌可分成抒情诗、叙事诗与沉思诗。其**部诗集《昨日之歌》分成上下两卷,形成了抒情与叙事两分的格局。事实上,冯至的抒情诗往往不乏叙事因素,像《宴席上》就可以视为叙事诗。《北游及其他》大抵也是如此,“北游”为叙事诗,“其他”为抒情诗。也就是说,冯至的前两部诗集具有内在的一致性和较强的连续性。而到了《十四行集》中,这种抒情与叙事共在、互渗的格局被沉思取代,即使其中仍有叙事与抒情的成分,却处于追问语气的统领与沉思氛围的笼罩中。1941年,《十四行集》经过长期积淀应运而生,“中国*为杰出的抒情诗人”冯至随之变成了“中国*为杰出的沉思诗人” 无论取材于现实还是典籍,冯至的叙事诗都体现出深沉的人文关怀。 《吹箫人的故事》《帷幔》《蚕马》融民间性与想象性于一体,堪称冯至的“民间叙事三部曲”。其叙事诗代表作是《北游》,它将自传性与社会性熔为一炉,叙事中流露出强烈的抒情气息,将深切的内心感受与广阔的社会画面并置,形成了极具张力的对应关系:恣意批判却无力改变。*能体现冯至叙事艺术成就的作品是《寺门之前》,该诗叙述真切,挖掘深入,作者描述与僧人自述的结合使叙述主体与叙述对象俨然合二为一,而且诗中塑造的僧人形象具有复杂的真实性,其中脚踏女尸与抱尸而眠的细节描写令人震动,乱世的背景尤其强化了人欲的兴灭之争。 冯至《十四行集》是中国十四行诗的珍品在中外诗歌史上,冯至的《十四行集》与奥登的《战时》组诗都是对里尔克伟大诗篇的卓越回应。其《十四行集》由二十七首诗组成,充满了借助象征表达出来的沉思,是中国十四行诗的 珍品。冯至对里尔克的学习不仅体现在象征主义 的运用方面,就连思考问题的方式都十分接近。 在这些诗中,冯至以清醒的存在意识体现出还原 生活真相的努力。从熟悉看到陌生,从飘逝看到 永恒,试图为变幻不定的生活留下一些思想的踪迹和心灵的见证。

内容简介

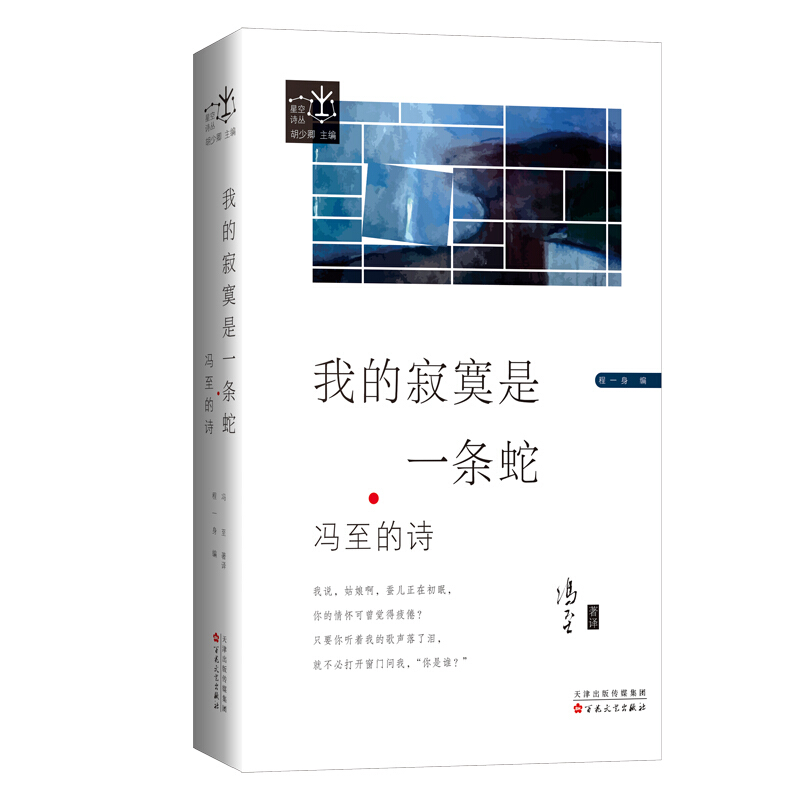

《我的寂寞是一条蛇:冯至的诗》为“星空诗丛”之一种。本书按创作时期先后,分为四辑:《昨日之歌》诗选、《北游及其他》诗选、《十四行集》、杂诗与译诗选(其中“杂诗”包括后期诗与集外诗)。入选作品如叙事诗《吹箫人的故事》《帷幔》《蚕马》堪称冯至“民间叙事三部曲”;抒情诗《蛇》《南方的夜》感情沉着、冷静,是上乘之作;《十四行集》则以沉思为诗歌主调,回应了里尔克,是十四行诗中的珍品。总之,本书选入的作品涵盖冯至诗歌创作的全部时期;题材叙事、抒情并包,是一部系统而全面的冯至诗作精萃。

目录

**辑 | 《昨日之歌》选

绿衣人

满天星光

暮 雨

别 友

小 船

狂风中

窗 外

宴席上

秋千架上

海 滨

孤 云

我是一条小河

蛇

风 夜

“*后之歌”

吹箫人的故事

帷 幔 ——一个民间的故事

蚕 马

寺门之前

第二辑 | 《北游及其他》选

雪 中 桥

遇

希 望

饥 兽

北 游

黄 昏

艰难的工作

暮春的花园

南方的夜 十字架

第三辑 | 《十四行集》选

我们准备着

什么能从我们身上脱落

有加利树

鼠曲草

威尼斯

原野的哭声

我们来到郊外

一个旧日的梦想

给一个战士

蔡元培

鲁 迅

杜 甫

歌 德

画家梵诃

看这一队队的驮马

我们站立在高高的山巅

原野的小路

我们有时度过一个亲密的夜

别 离

有多少面容,有多少语声

我们听着狂风里的暴雨

深夜又是深山

几只初生的小狗

这里几千年前

案头摆设着用具

我们天天走着一条小路

从一片泛滥无形的水里

第四辑 | 杂诗与译诗选

歌

歧 路

我们的时代

雪 后

威尼斯

一根麻绳——德意志民主共和国农村里的一个故事

无眠的夜半

河 上

自 传

十四行诗

我的爱人

秋 日

豹 ——在巴黎植物园

爱的歌曲

致奥尔弗斯的十四行(选译)

附录

《十四行集》序 | 冯至

里尔克 ——为十周年祭日作 |冯至

我和十四行诗的因缘 | 冯至

自 传|冯至

冯至诗歌导读 | 程一身

节选

总 序

胡少卿 时至今日,大学里的文学教授还是可以坦然地说自己不懂新诗而不必感到羞愧,对于自己在古典诗歌方面的短缺则会竭力遮掩。这样日常的例子深刻说明了新诗的群众基础还多么薄弱,新诗尚未成为我们基本知识素养所要求的一部分。尽管新诗在文学史上驱逐了古典诗歌,但要想真正深入人心,还有漫长的路要走。

如果把1917年胡适在《新青年》杂志发表《白话诗八首》作为新诗的起点,新诗的历史刚刚走过一百年。和拥有三千余年历史的古典诗歌相比,新诗尚处于婴儿期,它还主要是一个写作和教学圈子里的事。从更广阔的社会范围来看,人们推崇的依然只是古典诗歌,他们阅读或写作古典诗歌,用以抒怀或酬唱赠答。如果能有效统计,当代写作古典诗歌的人,其数量可能比写作新诗的人多得多。

除了外部受到古典诗歌的挤压,新诗内部也困难重重。诗人们各自占山为王,坚持认为自己写的诗就是*好的。新诗没有建立起良性的评价机制,对于写作质量的评定常常陷入趣味之谈和意气之争。由于新诗的写作几乎没有门槛(只需要会分行),我们可以发现身边有各式各样写诗的人。写作新诗成为像在朋友圈发自拍照那样泛滥的自恋行为。然而,真正的新诗写作是一场精神的冒险,是刀锋上的舞蹈。不能意识到这种严峻性的写作者,只是语言门外的闲汉。

为此,需要澄清两大问题。其一,古典诗歌和新诗的关系。新诗之所以取代古典诗歌,其内在的根本动力是,古典诗歌的体式已经无法有效表达复杂含混的现代感受。古典诗歌对应于古典世界的价值观、宇宙观。我们阅读古典诗歌的时候,会得到心灵的休憩,会收获单纯与宁静,但总是隔了一层。新诗则直接对应于现代人的“情绪焦虑场”,人的矛盾、分裂、渴望、迷茫都被刻写在更为自由跳跃的诗行中。两者的关系,用一个形象的比喻来说就是“古典诗歌是后花园,新诗是起居室”——我们可以躲到后花园里修身养性,但我们也不得不面对起居室里的当下和日常。

其二,新诗的标准。毫无疑问,新诗是有好坏之分的,写出好的新诗是难的。古典诗歌有格律的体式做遮掩,纵使内容平庸,看起来也还是一首诗,而新诗因为在形式上无所依仗,简陋起来就会简陋得一览无余。新诗的标准从何而来?只能从已有的经典作品中来。对经典的认定凝结了一百年来*多的关于新诗的共识。在与经典作品的比对中,我们得以辨识某类诗歌写作的渺小,好比因泰山而识东山之小。新诗的标准不是固定的、僵死的,而是在经典作品的不断涌现中流动性地呈示。

正是为了回应上述两种关切,我们编选出版了这套“星空诗丛”。一方面是为了保存新诗中*值得珍视的传统,确立新诗独立的价值空间。在短短百余年的历史上,新诗已经确立了与古典诗歌不同的形态,已经诞生了一批有长久流传价值的作品,参与建设了富于魅力的现代汉语,许多诗人的努力甚至可以称得上壮烈。另一方面是为了确立好诗的标准,提供一个较为客观的参照系,让读者摆脱评判的混乱。在我们的筛选和认定中,关于好诗的价值判断已蕴含其中。

诗丛的几位编选者既是诗人,也是诗歌评论者,他们对于新诗有着长久的观察和思考,因此他们凭借自己的判断力,以严苛的标准甄选出新诗史上值得流传的诗歌和诗人。当然,有时候,经典诗人的真正杰作可能只有那么几首,但我们也可以看看他别的不那么杰出的作品,好比看到峻伟的楼阁下绵延的绿荫。

在每本诗选的后面,附录若干对诗歌、诗人进行解读的散文性文字,以利于读者的理解。

……

星空的光芒虽然微弱,但越靠近它,就越感到璀璨,越能被照亮。这就是我们和好诗的关系。

让“星空诗丛”照亮我们的精神路。

作者简介

冯至(1905—1993)原名冯承植,诗人,翻译家,河北涿县人。1927年毕业于北京大学。曾参与文学团体浅草社、沉钟社。1930年赴德留学并获博士学位,1935年回国,历任上海同济大学、昆明西南联合大学、北京大学西语系等处教职。著有诗集《昨日之歌》、《北游及其他》等。其出版于1942年的《十四行集》尤为人称道。 编者:程一身,原名肖学周,河南人。本世纪初就读于北大中文系。著有诗集《北大十四行》,专著《朱光潜诗歌美学引论》《为新诗赋形》;译有《白鹭》《坐在你身边看云》《欧洲故土》;主编“新诗经典”丛书。组诗《北大十四行》获北京大学**届“我们”文学奖。

-

事已至此先吃饭吧

¥15.9¥55.0 -

她们

¥16.0¥46.8 -

我是一只骆驼

¥14.2¥32.0 -

瓦尔登湖

¥11.1¥39.0 -

中国小说史略

¥15.4¥35.0 -

有趣,都藏在无聊的日子里

¥14.5¥45.0 -

一间自己的房间

¥14.8¥32.0 -

我的心曾悲伤七次

¥7.8¥25.0 -

读人生这本大书

¥10.2¥26.0 -

存在的艺术(八品-九品)

¥13.5¥39.0 -

茶,汤和好天气

¥8.6¥28.0 -

门

¥14.4¥42.0 -

像我这样和生活开玩笑的人

¥16.6¥52.0 -

几多往事成追忆

¥10.6¥32.0 -

到山中去

¥9.1¥30.0 -

林徽因讲建筑

¥10.3¥29.0 -

夏日走过山间

¥9.1¥30.0 -

随想录-版本摭谈

¥17.3¥65.0 -

浮生六记

¥10.0¥36.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0