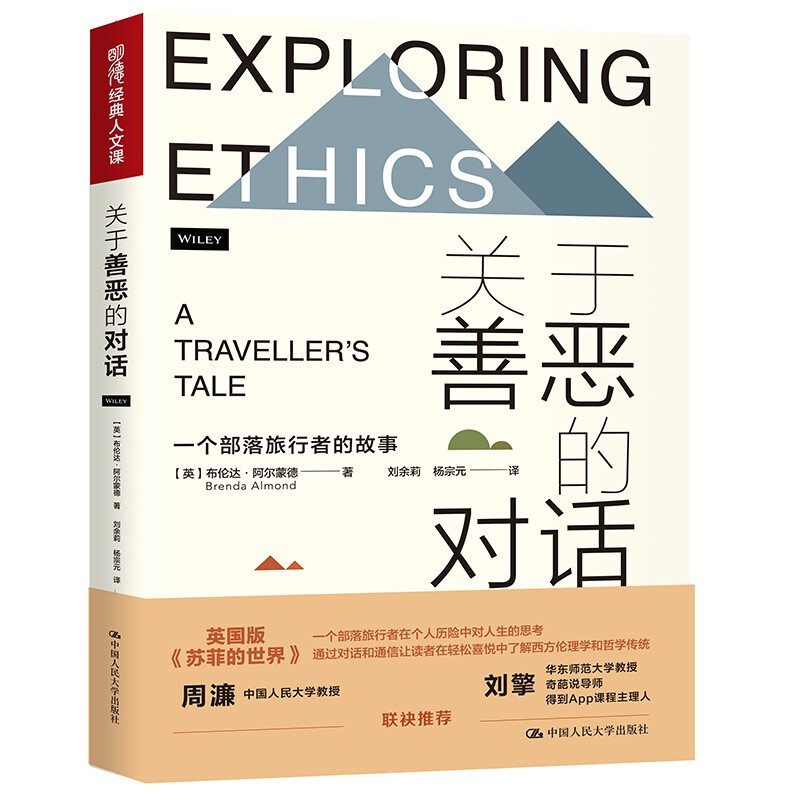

包邮关于善恶的对话(一个部落旅行者的故事)

- ISBN:9787300290348

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:303

- 出版时间:2021-03-01

- 条形码:9787300290348 ; 978-7-300-29034-8

本书特色

这是有关一个旅行者的故事,这个旅行者试图向一个陌生的部落解释存在于自己文化中的道德思考。他了解隐藏在这些道德思考背后的伦理学理论,也了解在各种不同的实践领域,伦理的推理是如何影响社会及法律的运行的。 本书的目的是传达和激发关于伦理问题的思考;再次,阅读指南和参考文献,为那些试图在某个领域深入探讨的人提供启示;*后,它可以用于一学期或一学年的伦理学课程的教科书。

内容简介

本书可谓英国版《苏菲的世界》。作者描述了在一个虚构的艾洛依部落的经历,通过与艾洛依人的对话回应了一系列人们普遍的人生困惑,探讨了人应该自私吗?什么是权利?为什么要生孩子呢?谁应该为孩子负责?等等问题,深入浅出地介绍了这些问题背后的伦理学理论,让读者在轻松喜悦的阅读中达到对西方伦理学主要理论和实践的了解。

目录

**次对话

作为科学研究对象的人

宿命论的命题:未来将是未来

科学解释适用于人类自由吗?

有意识的和无意识的动机

社会科学是以人为主题的吗?

基因决定论和社会生物学

关于自由意志的伦理学含义和社会

含义

插曲

第二章 人性自私吗?

第二次对话

利己主义的形式

伦理利己主义

利己主义有助于共同的善吗?

利他是否可能?

自私基因

插曲

第三章 追求幸福

第三次对话

增进幸福

功利与原则

功利计算的问题

结果或期望的结果

产生幸福的规则

幸福的类型——质量或数量?

理性的幸福

理想功利主义

含义丰富的幸福概念或多元价值?

目的和手段

陈旧的权宜阶梯

插曲

第四章 相对主义的变异

第四次对话

道德相对主义

道德两难

情感主义、后现代主义和其他形式的主观主义

传统和宗教

宽容

人类共同拥有什么?

插曲

……

第五章 诉诸权利

第六章 原则与直觉

第七章 美德与境遇

第八章 个人的关系

第九章 生与死的问题

第十章 平等与差别

第十一章 自由、正义与冲突

第十二章 节制、和谐与环境

尾声

旅行者的回归

阅读指南和参考文献

索引

译后记

新版译后记

节选

《关于善恶的对话——一个部落旅行者的故事(明德经典人文课)》: *好把伦理利己主义看作在这个词的一般含义上提倡自私的理论。这种提倡意味着可以选择利己主义,而这恰恰是心理利己主义的理论所反对的。心理利己主义者无法选择,他们只能是伦理利己主义者。很明显,如果我只能追求我自己的利益,任何人要求我做别的都没有意义。所以如果利己主义的心理学形式与任何一种伦理学理论有一点相容,就会产生伦理利己主义,而伦理利己主义并不一定能产生心理利己主义。心理利己主义几乎不需要道德理论:如果人们只能选择利己的行为,那么,告诉他们什么是“应该”做的就没有什么意义。“应该”只有在真正存在选择的地方才会发生作用。或者,如传统的表述,“应该”意味着“可能”。然而,这是一个自然的过渡。如西季威克所说,“从心理学概括出伦理原则不可能有令人信服的推论,但是,心灵存在着从一个立场过渡到另一个立场的自然趋向”。 心理利己主义本身是一个强有力的理论。它经常受到人们列举的反证的攻击,但是这种反证的方式难以产生有决定作用的反驳。例如,阿尔伯特·施韦泽和特蕾莎修女,这些人的生活显然是无私地为他人福利而奔忙,并且不求回报的缩影,但这却成为一些作品所指责的主题,这些作品把他们的行为看作是寻找自我和自我服务。但这种力量——使人们无法对它进行反驳,正是这个理论的弱点。因为*终人们会清楚地认识到心理利己主义排除了利他的逻辑可能性。 原因是很复杂的。首先,这常常产生于对语言的误解。心理利己主义者不承认人对特定的东西的需要——如食品、饮料、性、温暖、锻炼、信息、心灵的平和、报复或幸福或他人的不幸,他们认为只有对可能的客体的欲望才是某种欲望,或者只有可能得到的东西(如欲望、快乐、满足)才是我自己想到的。但是存在一个被人们忽略的事实,“欲望”“想”这些动词可能的客体是存在一个总体范围的。利己主义者在欲望和欲望的客体之间设置了一个空无所有的同义反复的障碍,只不过这个障碍处于有关动机的心理学观点的伪装之下。 这个对语言的误解通常与对事实理解的混乱联系在一起。有时人们的行为确实是为了追求快乐,但这里有一个非常普通的区别,例如,一个普通人吃是为了活着,而一个美食家活着是为了吃,前者想要食物,后者想要餐桌上的快乐。完全不合文法的利己主义者可能宣称后者是标准。但是,作为一个与事实有关的判断,这无疑是不可信的。这只是因为它混杂了关于语言的错误断言,任何人都“想”断言它。首先,它似乎让人永远不可能获得真正的满足感。如果人们只能把目标定位在达到快乐的状态——如果他们不可能从比如,好的食品、听音乐或者体育活动中得到直接的满足,那么每一个人都走向永远的失望。因为,只有当听音乐是能够产生满足感的活动时,你才能够从听音乐中得到快乐。而且,如果在听音乐中不可能找到直接的快乐,那么就没有理由把听音乐的快乐视为可能的直接欲望的客体。那就只可能通过听音乐的快乐之类的方式来实现它,无限地进行下去——典型地无止境地撤退的例子。 一旦这些误解消除以后,就有可能触及利己主义的真正根基。心理利己主义对很多明显的人类的无私行为或者自我牺牲有强烈的兴趣,但这只是因为他们想暴露他们在这些行为的核心中所看到的自私之根。一位妇女向慈善机构慷慨捐助,“啊,好啊,”他们这么解释这件事,“你知道,这会带给她税收方面的利益。”一个人看到因为自己犯了罪而使另一人受冤枉被判刑,就去自首了,他们会这么说:“让那个无辜者被判刑已经让他感到懊悔,而且他发现这比让他自己接受惩罚更糟。”一个更残酷的例子是,狄更斯的《双城记》中的西德尼·卡顿,他替别人上了断头台,他们这样解释:“继续活着,与那个人死亡的事实相伴,而这又导致他们都深爱的女人忧伤,这种痛苦远远大于失去他自己的生命的痛苦。” ……

作者简介

布伦达??阿尔蒙德(Brenda Almond),曾为英国赫尔大学哲学系主任,道德及社会哲学教授,曾在著名哲学家A.J.艾耶尔指导下学习,因对伦理学和应用哲学的研究著名,在主流哲学杂志上发表了很多文章。她是荷兰乌德勒支大学荣誉博士,中国人民大学道德科学研究院客座研究员。著有《探索哲学》(布莱克威尔,1995),《应用伦理学导论》(布莱克威尔,1995)。

-

事已至此先吃饭吧

¥17.6¥55.0 -

她们

¥16.0¥46.8 -

中国小说史略

¥11.5¥35.0 -

我是一只骆驼

¥12.5¥32.0 -

瓦尔登湖

¥11.1¥39.0 -

有趣,都藏在无聊的日子里

¥14.5¥45.0 -

一间自己的房间

¥16.4¥32.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0 -

读人生这本大书

¥8.8¥26.0 -

我的心曾悲伤七次

¥7.9¥25.0 -

一个人生活

¥14.5¥45.0 -

存在的艺术(八品-九品)

¥14.0¥39.0 -

像我这样和生活开玩笑的人

¥16.6¥52.0 -

门

¥14.4¥42.0 -

几多往事成追忆

¥10.6¥32.0 -

2025读书月阅读盲盒——人间烟火收藏夹

¥42.3¥168.0 -

随园食单

¥9.1¥30.0 -

茶,汤和好天气

¥8.8¥28.0 -

夏日走过山间

¥9.1¥30.0 -

到山中去

¥9.1¥30.0