- ISBN:9787559843494

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:320

- 出版时间:2022-01-01

- 条形码:9787559843494 ; 978-7-5598-4349-4

本书特色

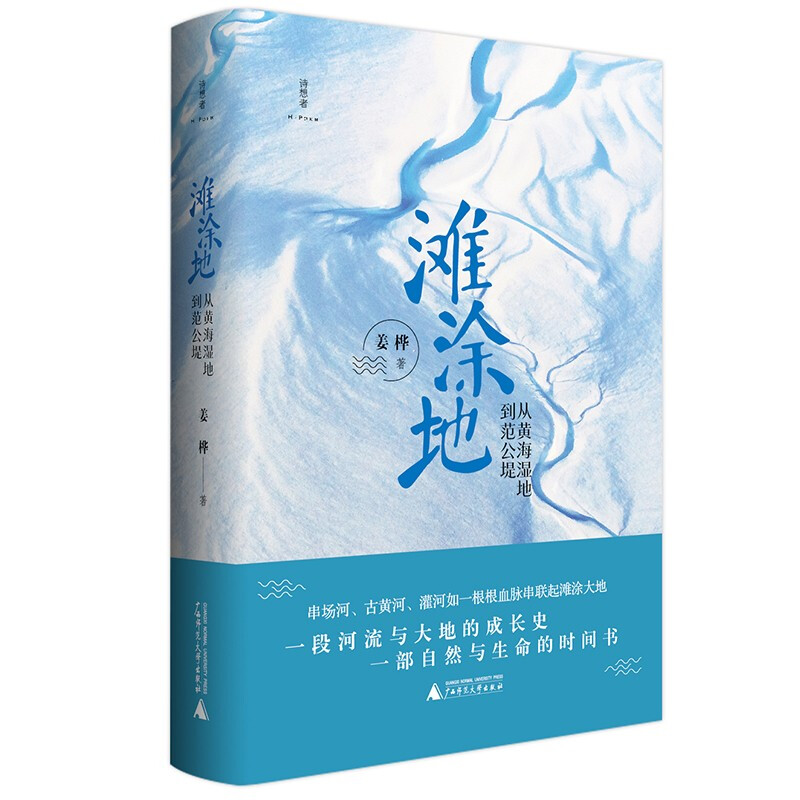

这是一部兼具内容深度和优美文笔的人文地理散文集。作家姜桦始终聚焦于他所生长和热爱的黄海滩涂地,追溯滩涂大地的人文历史,关于古黄河、范公堤、串场河……对这片土地上的生灵也充满人文关怀,关于麋鹿、丹顶鹤……不仅是个人乡情乡愁的抒发,更是对于历史、自然的虔诚、敬重和关怀,视野宽广,胸怀开阔。

内容简介

黄海边绵延着一片广阔的滩涂地,作家姜桦生长于此,行走于此,落笔于此。本书以非虚构的方式,以虔诚与感恩、珍惜与敬重,上承天地,下接生灵,镜像式地还原与呈现了这片大地上的自然生态、人文历史和生命万物,讲述着这片土地上人与自然、人与万物之间的关系,也记录着世世代代的人们的悲欣。作者笔力丰沛、深沉、宽阔,或记述,或发思,或抒情,思绪贯通古今,*终完成了这部有关滩涂、河流、故乡的备忘录,自然、大地与生命的时间书。

目录

上辑 滩涂地

003 一粒盐

017 滩涂地

034 野鹿荡:大地星空

051 祖宗树

065 子孙海

079 西溪的背影

093 长河自有回响

104 “大鱼”过河

115 响水的水声

127 鹤影记

下辑 大河边

147 出沙淤村记

168 单港流水

184 亮月子,上高台

196 在一条河的东南岸

232 跟着歌声一路向北

246 站在云梯看向大海

262 少年忆

272 一条河的悲伤

283 西乡记

298 后记

节选

滩涂地 海边的滩涂地永远散发着一种水意蒙蒙的气质。 地处苏北响水县城北侧的灌河,是一条潮汐河流,也是当地一条重要的泄洪渠道,因为河床里时常波浪翻涌,蓄积着连天的潮声,故又被称作“潮河”。 灌河的下游连着入海口。涨潮时,翻滚的河水从一个叫作小蟒牛的地方一路涌来,一直升到岸边的水泥码头,落潮时,河里的水像被谁全都取走了,只留下空空的河床,露出河底巨大的沟槽和粗糙的碎石块。我就读的老县中正是在那条河的旁边。记得高一下学期,教地理课的丁老师在讲解“滩涂”一词时,还特意将我们班的几十个学生直接拉到了河边进行现场教学。落潮的滩涂上有无数的小动物,小蟛蜞和跳跳鱼(弹涂鱼),都是喜欢穴居的小家伙。小蟛蜞腿脚细长,脚上带风,听到了动静,不等你发现,远远就侧着身体跑远了,或者瞅准了机会,身体一歪钻进了附近的洞穴,只在裸露的滩涂上留下一片沙沙之声。跳跳鱼身体光滑,两边的鳃向外突出,鱼头呈三角形,两只眼睛鼓鼓的,像极了螃蟹的眼睛,不需要触碰,你只看上一眼,那眼珠似乎就能弹出来。跳跳鱼的皮似鳞非鳞,带着褶皱,有些难看,平时,它们依靠胸鳍和尾柄,在水面或者泥滩上爬行跳跃,或者匍匐于泥涂上,静静地盯着不远处,捕食那些发光的小鱼或者昆虫。遇到危险时,会飞快地跳走,或者立即钻进泥滩。那一头扎进泥土的动作,很容易让你想起它们的另外两个名字 :泥牛、滩涂虎。 黄海岸边的滩涂,既是碱性十足的咸土地,又是辽阔海域的组成部分。大地沧桑变迁,长江黄河从上游走来,绕过崇山峻岭,穿透高原厚土,以其巨大的能量,载着流水舟船,带着两岸风光,也从北方古老的大地带来了良田沃土。 黄河长江搬运来的泥土,入海口的浅海泥滩,随着大海与时间的运作,正逐渐与陆地合并,*终形成了东部沿海这一片南北绵延近千公里的滩涂湿地,成为那大海边的息壤。从地理意义上说,从高原山地走向平原大海,长江黄河只不过是在接受着时光和日月的搬运,使一大片泥土发生了位移,但从地质构造学来考证,滩涂的形成无疑是流水巨大的力量对于裸露在大地表层的泥土的一次次剧烈的剥蚀,是一次空前的生命迁徙。流水经过高山、深壑、平原、坡地、荒林,一路发出巨大的轰响。面对熊罴虎豹,它吼叫;遇见骆驼马匹,它剔尽脚掌上的泥土和瓦砾;遇见河马和恐龙,它抽掉身上仅剩的骨头。乾坤大挪移,流水带走它脚下的泥土和身边的风雨,一路向东,将良田延至大海,将沃土铺向天边。这翻卷的泥土,千百次的曲折流转,千百次的回首顾盼,面向大海的两条大河,它们完成的是一次艰辛之旅也是光荣之旅,是一次不懈的奔赴更是一次庄严的朝圣。面对一片突然出现的大海,那片奔跑的泥土突然放慢了脚步 ;面对一群人,它们自己找了一个弯道停下来 ;面对海边那一朵朵缤纷灿烂的金黄色的野菊花,那片高大的泥土,它们,*终低下了头—— 盐城沿海滩涂的形成依赖于长期以来长江黄河泥沙的冲击和堆积。但是另外一条河同样不可忽视,那就是黄河故道。历史上的黄河曾经无数次改道,但基本都是北向流淌,但南宋建炎二年(1128 年)的这一次,为守住城池,东京留守杜充在河南商丘一个叫作民权的地方,破开高高的大堤,将原本经山东入海的黄河,硬生生地拉向了东南,古黄河就此改道,夺淮南下,经豫东、鲁南,甩头冲向皖北,汇泗水与淮河,一路进入苏北,再经徐州、宿迁、淮安进入盐城,过阜宁北沙和响水的云梯关,*终在滨海大淤尖一带,挟带着泥沙,东流入海。清咸丰五年(1855 年),黄河再次溃圩改道,复从北路由山东垦利入海。留在苏北平原上的这条黄河也就成了实际意义上的黄河故道,被称作“废黄河”。 长河千里,黄河的**片泥土、**粒流沙何时进入大海,顺着海口的回流来到盐城,这段历史无人知晓,但从南宋改道至今的近 900 年里,黄河故道两岸大量的泥沙和从长江冲积回流的泥沙一起,汇入了黄海,沉淀淤积,*终使苏北的海岸线不断东移。1936 年的一份资料记载,至民国初期,原地处“东海”(黄海)岸边的盐城,离海岸已经超过70 公里。这足以说明,多年来,苏北的海岸线一直在迅速外移,陆地在不断扩展延伸。从如今已位于盐城市区中心的范公堤的位置可以估算,在前后 300 多年时间里,从*上游开始,长江黄河搬入黄海的泥沙,已经给苏北平原淤填出 1300多平方公里的土地。仅仅是海岸线就达到 580 多公里。这样的场面,何其盛大、壮阔! 明代诗人高榖作有《盐城观海》。诗云 : 瓢城东望水漫漫,暇日登临眼界宽。 万马挟兵开地脉,六鳌擎日上云端。 涛声吹雨沧溟湿,雾气横空白昼寒。 尘世不须伤往事,桑田变更几回看? 作为一座海滨城市,我所生活的地方成陆年代并不久远,虽然在 5000 多年以前,这里就曾经留下过先祖生活的踪迹,西汉武帝元狩四年(公元前 119年),就因盐而置“盐渎县”,而在东晋安帝义熙七年(411 年)即更为现名。但仅仅是在 1000 多年以前,今天的城市中心,那高楼林立的土地脚下还是一片茫茫大海,修筑于 1024 年的古老的范公堤,就是当年在盐城西溪担任盐官的范仲淹和他的继任者带领盐民建造的捍海堰。 秋风吹送,暑气消解。站在古老的范公堤上,手扶那些早已被风雨剥蚀的铸铁栏杆,借着傍晚的微风,将厚厚的史书一页一页向前翻阅,这道为阻挡海潮侵袭而修筑的范公堤,北起阜宁,向南经过建湖、亭湖、盐城、大丰、东台、海安、如东、南通等地,直抵启东的吕四港,全长约 300 公里,几乎纵贯整个江淮海地区的东部,而那条傍依着范公堤的运盐河,因为从南向北,贯穿起富安、安丰、白驹,伍佑、新兴、阜宁、庙湾等十多个盐场,也就被叫作“串场河”。 如今,历经千年,奔流不息的串场河早已成为 800 万盐城人心中的图腾。地处水边,旧时的盐城更像一个临水而筑的小码头。水边的盐城,其城池北窄南宽,就像一只倒扣的水瓢。河道悠长,流水温润,一只被对半切开的葫芦浮游在串场河上,盛鱼虾稻米,盛日月星光,盛那从海水和汗水里取出来的白花花的盐——盐城的名字,如削铁之水,刚柔相济,兼具了流水和海盐的双重气质。 范公堤将古老而新生的盐城大地一分为二,盐城市区以东地区人烟稀少,多的只是那些碱滩薄地,人走在那片土地上,鞋底都会带出白花花的盐。在盐城,那些年过四十、有过乡村生活经历的人,有很多还习惯将范公堤以东地区叫作“东海”,将水网相接的堤西里下河地区叫作“西乡”。 清晨,背着赶海的渔网和鱼篓,提了一把为对付刺槐而磨得锋快的砍刀,越过范公堤,随便寻了一个缓坡,沿着一条小路一直向东走去,一定会有人和你打招呼 :“哦,下海哪?”或者是:“到海里去啊?”而转过身来,肩扛一杆专门用来捕捉黄鼠狼的铁头缨枪,出了狭窄的瓢形城池,过了飘散着水腥味的鱼市口的登瀛桥,蹚过小海滩,哪怕仅仅是去往城西十余里地的龙冈和河夹寺,你也可以说是“上西乡”。 隔着一条范公堤,盐城的“东海”和“西乡”,地域不同,乡音不同,种植的庄稼不同,习俗甚至娱乐的方式也不同。早年,“东海”里的人,喜欢唱只有旋律没有歌词的渔歌号子。冬天的下午,射阳黄沙港的居民正唱着海门山歌,东台弶港一带的渔民抡起的排斧,能在海边掀起连天的巨浪。而在堤西,很可能正在上演一出被称作“门叹词”的有些悲凉的淮剧。但如今,平原滩涂相连,古老苍凉的淮调早已经越河过界,一路唱过海堤,唱进“东海”,唱到了海边的滩涂。由盐城出发,经过萝卜花开的南洋岸(南洋)、牡丹绽放的黄家尖(黄尖),沿着南三区、中路港和新洋港闸口一路向东,越过丹顶鹤保护区那一片开阔的蒿丛芦荡,曾经拍打着脚面的大海,已经向东退去了足足六七十公里。 地处海边滩涂,盐城地势平坦,无论从哪个方向看过去,都是一马平川。在盐城,一只鸟飞得再远,一直都可以让自己处在同一个水平面,翅膀下面就是一片大海,是那片滩涂。经过多年的改良,范公堤东的土地,当年的滩涂盐场,如今早已成为良田沃野,更远一些,在那些海陆相接的地方,大地丛生着大片的芦苇,更大的则是一望无际的潮间带滩涂。涨潮的时候,潮水漫过浅滩,退潮时,大片的盐蒿和大米草会从潮水里直起腰来。波浪从那些顶着圆鼓鼓的草籽的盐蒿草的头顶上掠过去,水花落下,那些草头会很自然地摆动。在渐渐升高的太阳底下,那些摆动的草头,仿佛是为了甩掉头顶那苦涩的海水。 不仅仅是海水震慑着我。我更惊奇于那高高的海堤和海堤上的树木,那连接着海水的土地,那一条条复堆河。潮水退去,滩地裸露,野兔、刺猬和牙獐出没。那海水浇灌的芦苇茅草,那海堤上的刺槐、楝树和乌浆果,龇牙咧嘴的野狗追逐着笨拙的猪獾,一只大鸟叼着一只活蹦乱跳的推浪鱼,正嘎嘎叫唤着从滩涂的浅水滩中掠过…… …………

作者简介

姜桦,诗人,作家,中国作家协会会员。已出版诗集《老吉他》《大地在远方》《灰椋鸟之歌》《纪念日》《黑夜教我守口如瓶》《调色师》、散文集《靠近》等。曾获紫金山文学奖、丰子恺散文奖。现居江苏盐城。

-

事已至此先吃饭吧

¥15.9¥55.0 -

她们

¥16.0¥46.8 -

中国小说史略

¥11.5¥35.0 -

一间自己的房间

¥14.8¥32.0 -

我是一只骆驼

¥12.5¥32.0 -

瓦尔登湖

¥11.1¥39.0 -

有趣,都藏在无聊的日子里

¥14.5¥45.0 -

茶,汤和好天气

¥8.6¥28.0 -

读人生这本大书

¥8.8¥26.0 -

夏日走过山间

¥9.1¥30.0 -

我的心曾悲伤七次

¥7.8¥25.0 -

一个人生活

¥14.5¥45.0 -

存在的艺术(八品-九品)

¥13.5¥39.0 -

像我这样和生活开玩笑的人

¥16.6¥52.0 -

门

¥14.4¥42.0 -

几多往事成追忆

¥10.6¥32.0 -

南方周末记者文集-大地孤独闪光

¥13.4¥28.8 -

随园食单

¥9.1¥30.0 -

2025读书月阅读盲盒——人间烟火收藏夹

¥42.3¥168.0 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0