- ISBN:9787301324561

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:大32开

- 页数:256

- 出版时间:2020-01-01

- 条形码:9787301324561 ; 978-7-301-32456-1

本书特色

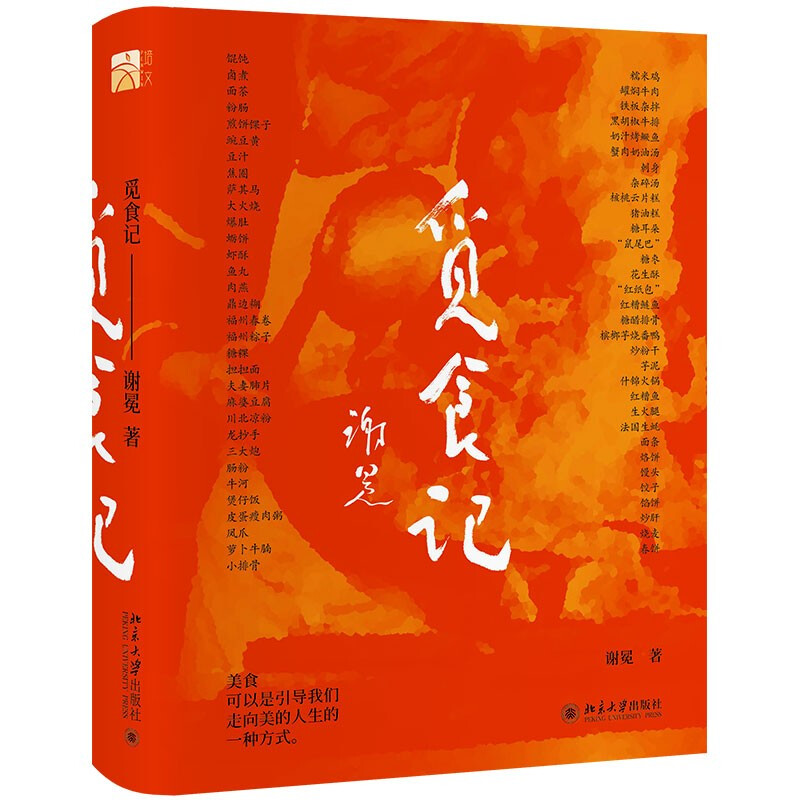

1.作者德高望重:谢冕先生是国内文学界知名学者,德高望重,本书是其在学术研究之外,首部美食随笔集,将美食与人生、美食与做学问之间的诗意关联,生动传神地呈现出来。 2.内容有滋有味:本书记录了谢冕先生走南闯北、游东览西、吃香喝辣的故事和经历,其中关于吃的知识丰富,品种多样,也不乏对于人生、做学问的真切感悟,读来有滋有味,从中能窥见一位九旬学者对待五味生活、对待美好事物的“不老”赤子初心。 3.九十生日之书:本书可视为九十岁学者谢冕先生对美食的告白之书,他多年对美食抱有热爱之心,在九十岁之际,结集出版自己的首部美食随笔,可谓有独特的意义,借美食歌颂美丽生活,借美食传递对生活所怀有的一颗包容之心。

内容简介

在潜心诗歌研究、文艺评论之外,学者谢冕对于美食,有着自己独特的品味体验和额外的寻觅经历。本书收入谢冕先生美食文字近三十篇,从惹人向往的“面食八记”,到“一碗杂碎汤等了三代人”;从游历山川的“小吃四记”,到“颐和园附近一家见证时代变迁的餐馆”;从知美味的“红辣仔”,到美食社交中的“论乏味”,谢冕先生笔下的美食文字,记略了因美食而遇到的人和事,耐读的同时,多了人生的滋味,淡然而不乏丰满,从中还可读出一位有趣且可爱的“觅食者”的形象。在一定程度上,谢冕先生对美食的兴致与热爱,映射出他的生活观念与人生态度,能真切感染后辈读者。

目录

面食八记

饺子记盛

馅饼记俗

面条记丰

烧麦记雅

春饼记鲜

包子记精

馄饨记柔

馒头记粗

小吃四记

燕都小吃记

闽都小吃记

蜀都小吃记

粤港小吃记

燕都五记

这城市已融入我的生命

那一碗卤煮火烧

维兰

禅猫

红辣仔

寻味十一记

一碗杂碎汤等了三代人

美不可言的八碟八碗

除夕的太平宴:闽都岁时记

江都河豚宴记

一路觅食到高邮

“三生有幸”记:巴黎三日美食之旅

杂碎汤奇遇记

迎春**宴

在美国吃中餐

随园八珍记

川中码头酒楼

末篇 觅食寻味

附录 谢冕谈吃:四问四答

后记 唯诗歌与美食不可辜负 高秀芹

跋 觅食与觅诗 王干

节选

初到北京,我对这座城市非常生疏。那时内城和外城的城楼和城墙都还完好,有轨电车就在几座城门之间穿行。电车的铃声悦耳而浑厚,从西直门高高的城门洞里穿越而过,一路响过西内大街,响过西四和西单——那时牌楼已没有了,只留下这永恒的名字供人凭吊——直抵天桥。城楼高耸,白云蓝天,北方萧瑟的秋风,凝重而庄严。电车进了城,两旁一例灰色的胡同,胡同里一例苍劲的古槐。一切都说明这城市的悠久。 这城市让我这个生长在温暖而潮湿的东南海滨的人感到了一种神秘。我知道它的历史,我只能遥遥地怀着几分敬意望着它,那时的北京对我来说的确是生疏的。我觉得它离我很远,不仅是离我南国的家乡的距离很远,也不仅是它作为辽金以来的故都与我此际所处的时空相隔绵邈,还有一种心灵和情感的阻隔:那是灵动而飘逸的南方与古朴浑重的北方之间存在着的巨大的反差所造成的心理阻隔。 那时的北京,对我来说是遥远的。尽管我已来到了它的身边,但我还是感到了遥远。它是不曾属于我的,我也许只是个远道的造访者,也许只是个匆忙的过客。 那时我有一位朋友,他是地道的北京人,住在前门外打磨厂。打磨厂是一条宽而长的街道,朋友的家就在那里的“三川柳南口”。记得初来此地,我为那个“柳”和“南”的发音很出了些洋相,也很苦恼了一阵。在我的家乡,“n”和“l”的音是不分的,而在北京,“柳”“南”这两个字的声母却要分得非常清楚,不然的话,你就真的要“找不到北”了。记得那时初进打磨厂,这“三川柳南口”的问路,对我来说竟是一番不大不小的磨难。 初进燕园,难忘一个秋日的清晨,我在北大东操场遇见一个北京的小女孩。初来的我对这里的一切都充满了新鲜感,我和女孩攀谈,她的每一个发音都让我着迷——那真的是一种音乐。我与北京由生疏到亲切,是从它的语言开始的。从那时到现在,时间不觉已经过去了将近半个世纪,那个当初我在东操场遇见的女孩,现在也该是年近花甲的人了。不觉间,我在这座城市已居住了半个世纪,我已是一个北京人了,北京是我的第二故乡。我在北京生活的日子,早已超过了我在我的出生地福州居住的日子。尽管我现在还是一个南腔北调的人,乡音难改啊!直至今日,我坐在电脑前,仍然经常会为一个字的发音而手忙脚乱——临时抱佛脚,翻字典。不翻字典又怎么办?我读不出那字的正确发音,我无法输入!现在我可以自豪地说,我已是一个“资深”的北京人了。尽管(原谅我,又是一个“尽管”)走在街上依然不改的“左手拐弯”“右手拐弯”的积习,使我在北京城里依然南北不分、东西莫辨。但毕竟,我亲近了它,而且融进了它。它是我除了家乡之外*爱的城市。 我对北京从初来乍到的“生分”,到如今的亲切的认同,用了将近半个世纪的时光。北京接受了我,我也接受了北京。这包括它的语言、它的气候、它的居住、它的饮食、它的情调,都和我的生命密不可分。这当然不是全部,以饮食为例,吃惯大米的我很容易地接受了面条和饺子,但北京的馒头至今仍是我所拒绝的,更不用说窝窝头了。与饮食有关的,有一件往事令我至今想起仍觉得有趣。大概是二十多年前吧,有一天中文系一位主管学生工作的系主任电话找我,说是一位从福州考来的女生,因为吃不惯食堂里的棒子面粥而哭闹着要回家,不读了!这位系主任知道我是福州人,希望我做她的工作。当然,这个学生后来放弃了回福建的想法。现在,她已从美国回来,而且也像我一样选择北京定居了。 从这事可以得知,我当初对于北京的遥远感是真实的。我们距离北京真的是太远了。即使是饮食一端,也足以使我们这些“南蛮”望而却步!黄河以北的饮食习惯与长江以南的饮食习惯有大不同,大抵是,江北粗放,江南细腻。就北京而言,虽说满汉全席号称是古今筵席的经典,但那是皇家的盛宴,与我们平民无关。我仍然相信即使是满汉全席中,也一定融进了游牧民族的豪放风格。北京的饮食除了受北方民族的影响之外,山东的鲁菜因为*靠近京城,应当是影响较大的。但鲁菜毕竟不能代替北京本身,北京本土的风格依然决定着它自有的特色。 在北京居住久了,我每每苦于无以待客。入乡随俗吧,拿得出手的大抵也只是烤鸭和涮羊肉两款。这可以说是我款待客人的“传统节目”。我的客人来自天南地北,各种口味都有,其中要数来自南方的客人*难招待。人家来自物产丰富的地方,又有那些响当当的名牌菜系做后盾,什么佳肴没有尝过?粤菜、闽菜、湘菜、潮州菜、淮扬菜、上海本帮菜,哪个菜系不是上品、极品?民间有言:“京城**傻,吃菜点龙虾”,指的就是这种招待错位的尴尬。海鲜,包括龙虾在内,对于岭南闽海诸地的人来说,即使不是“小菜一碟”,也是一种“司空见惯”!不仅是原料新鲜,而且会做。再说,招待海鲜之乡的客人吃海鲜,这本身就有点班门弄斧的味道,怎么说也是不妥。 所以,我这里能拿得出手的,也就是一烤、二涮这两样“看家菜”。但这并不意味着北京的饮食无可言说,在北京住久了,在国内外也跑了不少地方,比来比去,北京的烤鸭和北京的涮羊肉还是*好,不谦虚地说,也还是天下**。烤鸭的外焦里嫩,裹着吃的那蒸饼和甜面酱都是很有讲究的——我常感外地做的烤鸭总不对味,包括那年在香港友人郑重请吃的。至于涮羊肉,羊肉的质量,那薄得纸般透明的羊肉片,还有它的作料,芝麻酱、韭菜花,普天下找不到那种地道的感觉,真的是,一出北京城,味道就变了。 自五十年代定居北京至今,我的口味也变得随和了,甚至也有些改变了。其中*明显的是适应了北方的简单粗犷。记得舒婷曾讲过她家乡厦门的春卷如何如何的讲究,虽然我也是福建人,但对她鼓吹的总觉得太繁冗了。也许那春卷真该叫好,但不等于承认繁冗就是**。为了说明我对北京的认同感,这里我要与前述舒婷的春卷做对应——我推崇北京的两道“名吃”——那可算是简单的典范。人们听了我以下的介绍也许要笑话我,但我不怕。 这两道“ 名吃”是我用半个世纪的经验换来的,也是众里寻它千百度,*后定格了的。其一就是北京的灌肠,是肠衣充进淀粉的一种平民食品。灌肠的做法极简单——以隆福寺为*佳——把灌肠切成不厚不薄的不规则的片,下大平底锅用素油煎烤至焦黄,而后装盘,蘸蒜泥盐水吃。再一种是主食类,更土也更简单,那就是玉米碴子粥,不是玉米面,是用新鲜玉米去皮磨成半粗半细的那种,加碱、加水,上锅用文火熬。佐餐不用别的,用咸菜疙瘩——其实就是盐水腌制的苤蓝。咸菜疙瘩不加香油,也不用任何佐料,切丝上盘即成。我上街饿了,多半找灌肠吃,很便宜,那时是两毛钱一盘,一元钱可买五盘。在家若是饿了,就熬玉米碴子粥。这两道“名吃”,它们的风格就是两个字:单纯。平淡到了极致,那就是另一种极高的境界了。 老北京有很多食品是我所怀念的。*怀念天桥街边的卤煮火烧。记得是五十年代吧,去天桥看戏,在街边摊上吃卤煮火烧。昏黄的油灯、冒油的墩板、冒着热气的大海碗,使北京严寒的冬夜也变得充满了人间的温情。那气氛、那情调,现在是消失得无影无踪了。让人怀念的当然不只卤煮火烧这一端,还有北京的打卤面、羊杂碎汤,还有三分钱一只的大火烧。这些让人怀想的北京土产,是*本色、*接近平民的廉价食品,现在都找不到了。现今即使在哪家郑重标出的“老北京”的食肆里发现它们的痕迹,那多半也是“ 搽了雪花膏”的,它们早已失去了那种粗放的、不加修饰的平民本色和传统韵味了。 在我的家乡,秀丽的闽江流过我的城市。那江水滋润着两岸的沃野,亚热带的花卉开得茂盛。福建是花乡,又是茶乡,茉莉花、白玉兰花,还有珠兰和含笑,这些都是熏花茶的原料。花多了,就缀满了妇女们的发间和衣襟。记得当年,母亲的发髻*美丽。那时母亲年轻,她每天都要用很多的时间梳理她的头发。梳毕上了头油,她总要用当日买到的新鲜茉莉花串成一个花环,围在她的发髻上。姐姐也是,她不梳发髻,那些花就缀上了她的旗袍的衣襟。这就是南方,南方有它的情调。而北方就不同了,北京带卷舌的儿化音,胡同里悠长的吆喝声,风铃叮当的宫殿下面夏日慵懒的停午,还有在凛冽的冰雪和漫天的风沙中挺立的松槐和白杨。南方的秀丽和北方的豪放,南方的温情和北方的坚定,南方的委婉和北方的强悍,其间存在着许多难以调和的逆差。 对于一个来自多雨、多雾、多水分的南方人,要适应这样的环境,无异乎是一次心灵的迁徙。毫无疑问,我需要用极大的毅力和恒久的耐力去适应它。幸运的是,我适应了并爱上了,我认定,这是属于我的,属于我的心灵的,更是属于我的生命的! 北京是一本读不尽的书。我用将近半个世纪的时光阅读它,也只是一种似是还非的懵懂。我生得晚,来不及赶上在红楼的教室里找一张书桌,也没能赶上用稚弱的声音参加民主广场上的呐喊。但我认定我是属于它的。在我幼时的记忆中,那一年巴黎和会所引发的抗议,由此而掀开了中国历史崭新的一页。那一场为维护民族尊严而展开的抗议运动,*终触及了对于文学乃至文化的变革,从而为中国在新世纪的再生写下了壮丽的篇章。这一切气贯长虹的思考和行动,就是生发在我如今处身其中的这座城市的。由此上溯,那是十九世纪末叶的故事了,也是在这座城市里,有了一次要求变革而爆发的维新运动。那是中国近代史上的一次惨痛的流血事件,康梁出走,六君子弃市。这一切,我都未曾亲历,却都是我幼小心灵上的一抹壮烈和绮丽。 后来,我从东南海滨风尘仆仆地赶来,在燕园的一角找到一片土,我把细小的根须伸向那片土,我吸取它的养分。我不能选择母亲,我却能选择我的精神家园。在半个世纪不长也不短的时间里,我朝夕呼吸着这座城市的气息。北海波光摇曳的湖面,留下了我的影子;东华门那条覆盖着丁香的御河边的林荫道,留下了我的足迹;在居庸关险峻的隘口,在天坛美轮美奂的穹顶下,都是我曾经流连的地方。北京以它的博大,以它的沉厚,以它的开阔,以它的悠远铸造了我,不,是再造了我!它在我多汁液的南方的性格中渗进了一份粗放、一份激烈、一份坚定。我曾说过,我只是一粒蒲公英的种子,我从遥远的东南海滨被命运的小女孩吹到了这干涸而寒冷的北方。这里濒临沙漠,这里是无尽的原野,然而,这里给了我一片土,给了我柔韧的枝条和伸往地层深处的长长的根须。 二〇〇三年三月八日 于北京大学畅春园

作者简介

谢冕,1932年生于福州,文艺评论家、诗人、作家。北京大学中文系教授,现任北京大学中国诗歌研究院名誉院长、北京大学中国新诗研究所所长。北京文艺评论家协会主席、北京作家协会名誉主席、中国作家协会全国委员会名誉委员,并兼任诗歌理论刊物《诗探索》及《新诗评论》主编。著有《中国新诗史略》《湖岸诗评》《共和国的星光》《文学的绿色革命》《论二十世纪中国文学》《世纪留言》《永远的校园》《流向远方的水》《红楼钟声燕园柳》等。

-

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0 -

给青年的十二封信

¥6.3¥15.0 -

我从未如此眷恋人间

¥16.9¥49.8 -

林徽因讲建筑

¥11.9¥29.0 -

她们

¥17.3¥46.8 -

我的心曾悲伤七次

¥9.0¥25.0 -

见字如面

¥15.9¥49.8 -

茶,汤和好天气

¥10.1¥28.0 -

得半日之闲,抵十年尘梦

¥10.1¥28.0 -

一个人生活

¥14.5¥45.0 -

梅子熟时栀子香

¥16.9¥49.8 -

随园食单

¥9.1¥30.0 -

我与地坛-纪念版

¥20.7¥29.0 -

南方周末记者文集-大地孤独闪光

¥13.4¥28.8 -

长篇小说:红与黑

¥21.7¥69.0 -

中国小说史略

¥13.3¥35.0 -

到山中去

¥10.5¥30.0 -

一间自己的房间

¥14.8¥32.0 -

瓦尔登湖

¥12.9¥39.0 -

当你老了

¥9.1¥30.0