- ISBN:9787508720296

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:269

- 出版时间:2008-01-01

- 条形码:9787508720296 ; 978-7-5087-2029-6

内容简介

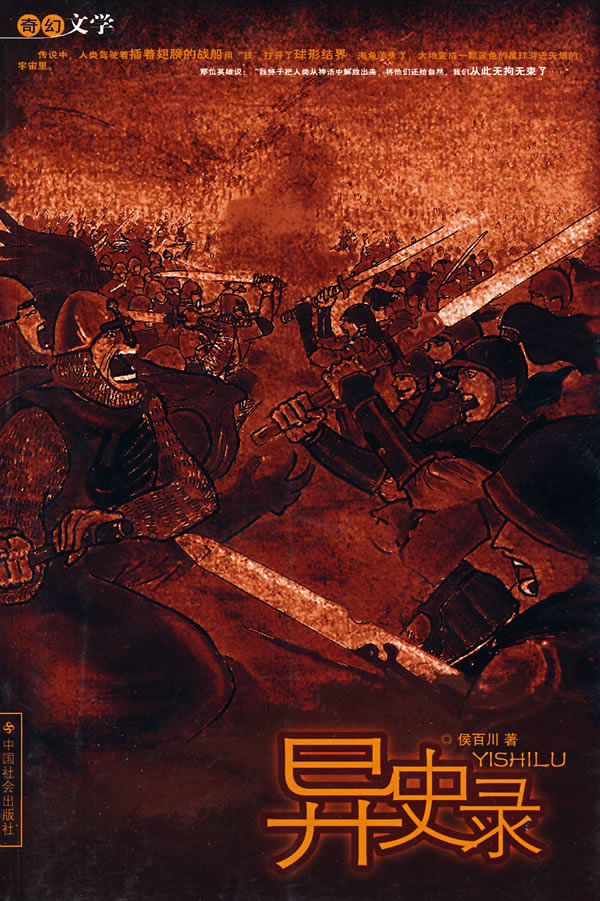

这部小说是部奇幻作品,故事是作者幻想出来的,人物也是幻想出来的,国家是幻想出来的,民族也是幻想出版社来的,唯有作者的情感是真实的。

目录

第二章 神蚀失窃

第三章 刚洞蒙冤

第四章 仙女节

第五章 四汇森林

第六章 三官查案

第七章 天灯之迷谜

第八章 刺囚

第九章 朝堂

第十章 比武较量

第十一章 金烙论道

第十二章 马家堡之变

第十三章 齐王出征

第十四章 河源学堂

第十五章 太汤之乱

第十六章 手帕之战

第十七章 神的奇迹

第十八章 马莲之战

第十九章 爱情

第二十章 仇恨

第二十一章 黄庄之围

第二十二章 鬼国的战书

第二十三章 汤谷之战

第二十四章 柳芳之战

第二十五章 与鬼初战

第二十六章 华馨之死

第二十七章 人鬼决战

尾声

节选

**章全民皆匪

我出生时就被遗弃,在小筐里,一个人沿着河漂游,没有依靠也没有目的,周围是雾一样灰暗的世界,只能看见火焰和血液;我顺着河流漂游,以为不存在依靠和目的,偶尔,竹筐前却有白色的浪花溅起来。原来,我始终在逆流而行,被那力量推着,向我的目的地奔去。

萨赫镇一直就是个无聊的地方,现在这气氛终于改善了。早晨,镇头屠户老婆一起床,就见“殂井”祠堂门口挂着个女人,随风晃来晃去,像钟摆一般。

萨赫人陆陆续续走出家门,利用这事情为自己解闷祛乏。

有许多关于死者的传言,比如是被强盗奸杀的,又比如她在祠堂墙上拴晾衣绳而误将自己吊死。

大家自发地收集消息,再去核实取证,这倒并不是要查获真凶,捍卫啥个正义,他们只希冀于此发泄过旺的精力。半个月前,萨赫镇就失去了惩罚犯罪的能力,官府和差人一得到犬戎入侵的消息便逃走了,留下一镇的百姓。萨赫的百姓不愿逭走他乡,对他们而言,与其循规蹈矩地做玉迹国民,不如干脆归顺犬戎。萨赫虽然理论上是玉迹民族的一支,但性格习俗却不一样,接受那些虚伪法律的约束对他们而言实在痛苦。凶神恶煞般的犬戎并不会有太大威胁,萨赫男人没有任何财产,女人也从没有什么贞节,他们*大的可能就是同犬戎狂欢一夜,然后加入队伍去屠杀其他的玉迹人。是啊,萨赫人一生所积攒的是力气、狡诈和残忍,绝不是那些身外之物——财富与名誉,在玉迹这样一个安定和乏味的国度里,这些真正“可贵”的本事实在是浪费掉了。

在犬戎到来之前,无聊的时日仍维持了一段,现在,却是新生活的开始。

终于,一条关于这女人的答案得到了证实。午饭时间,家家门口的饭桌上,妻子们将这条消息告诉了她们的丈夫和孩子们,而那具尸体仍然挂在祠堂的墙上,因为离民居很远,臭味不会影响大家吃饭,所以他们并不打算将她放下来。女人们就这样一边比画着实物一边生动地描述着她们听来的故事:

这个死去的孕妇就是原镇长的老婆,几代都住在镇上,虽然父母早死,但家里颇有钱粮,姑娘未出嫁就学会了料理生意,还周济附近的穷人。镇长起初却是个穷小子,被她周济过,后到她家里做工。但穷小子很有心计,不久便获得了女主人的芳心。两人成亲后,男人用钱到官府捐了个九品的镇长(正式叫法为亭长)。本来这小两口日子过得很美满,但半月前,犬戎入侵的消息传来,镇长遂卷起全部的家当和小情人一起逃往内地。抛下自己怀孕的妻子。周围都是荒原,一个有孕的妇人怎么可能离开,只好在镇上靠捡食垃圾为生。

听了以上的故事,人们都很气愤。死者原来是个傻瓜,傻瓜当然是*可耻的。毫不虚伪的萨赫居民觉得既可气又可乐,一个人竟能傻到这种地步!真难以想象。

其实前两天还有件新鲜事。一艘飞龙船在萨赫镇旁边的小丘上着陆了,下来个和尚,迈着四方步走进镇子。起初,个把男人想杀了他,抢得他的盘缠,后来却发现对方背着“天能”刀,举手投足皆像练家子,只得放弃了计划。

和尚没去饭馆吃饭,拐来拐去竟然直接找到绝望的镇长老婆,掏出大把银子给她,并讲:“我叫司马锐,我相你腹中孩子乃大贵之人,将来定担天下大任,还会是我儿子的朋友,您可必须把他好好生下来。”

说完,叫司马锐的和尚便走了。人们都觉得可笑:一个出家人也有儿子?那和尚定然是因为光头,在这高原上晒晕了才说胡话的。

镇长老婆并未考虑太多,她只想拿钱去旅馆租间房等待生产。但是,这年月弱女子有钱不是好事,和尚走后不久,几个混混就摁倒女人抢走了银子。她惊喜后又绝望,在当晚便上吊死去了。

人们有滋有味地听着故事,觉得它比玉迹文人编的那些假仁假义的戏剧有趣、现实多了。

第二天,发生了件更新鲜的事情。早晨,人们未完全清醒就听到哇哇的哭声,不久有人快跑着沿街大喊:“死人生孩子了!死人生孩子了!”

萨赫的男人和女人们争先恐后地跑出屋子,见到了那惊人的一幕,死人下面果然躺着个婴儿,脐带依然连着母亲胯下,小身子在微冷的清晨中冻得发紫。但哭声却出奇嘹亮,在街上荡起回声,很像大男人的嗓门。

人们慌了,怎可能有如此命大的婴儿,难道真如和尚说的,他长大后必定是非同凡响的人物吗?女人开始恐惧,男人们也面面相觑,大家似乎都不知所措了,有人想过去给婴儿包件毯子,甚至喂点马奶。

“慢着!”一声粗暴的吆喝阻止了心慈手软的妇女,一个光头男人走到祠堂跟前,面对大家说:“这女人的钱是大爷我抢的,她因为我才吊死,这小崽子如果活下来,日后保不齐会找爷报仇!”

然后他抬起脚猛向那婴儿踏去,哭声嘎然而止……人们逐渐散去。可是,不久,哭声又响起来,如同小溪般渐渐从房角墙缝中淌出,在街道中汇集,与婴儿的嗓音不同,它令人毛骨悚然……

刚业这两天总有些异样的感觉,但那感觉并不痛苦,几天来一直没日没夜行军,要是以往,五十余岁的玉迹老将恐怕早已疲惫了,但这一回他却异常清醒和精力充沛。刚业的妻子、西征副将军李玉荣也觉察有问题。比如两日前,在追击犬戎途中,他们找不见了对手,而茫茫荒野上,只有两条小路,犬戎的败军定是选择了一条。周围根本没有农家,一具尸体倒在道边上,那是唯一见过犬戎的当地人。

队伍停住,刚业下马站到死者身旁,帮他合上双目,然后回身告诉手下说:敌人向西面跑了。接着上马带队猛追,不久果然赶上犬戎逃匪。

李玉荣为此问过丈夫,刚业却支支吾吾,不正面回答,后来才说:“是那当地人告诉我的。”

这个答案显然太离谱了。

李玉荣自小好音乐,行军还带着把琴。今天,她一边拨弄着琴弦,一边琢磨这两天的疑问,不觉叹起气来。

刚业望着妻子喃喃地道:“你说怪不怪,我知道那老农死了……可是,的确,也是他告诉我的。”

“你能跟死人说话?”

她的丈夫用手指揉搓着皱巴巴的额头,寻找着乱麻中的头绪,过了良久才道:“你还记得小齐王吗?齐王司马锐的儿子。”

“怎么?”

“就从那天开始。我进殿接旨征西,接旨的时候还很正常,殿门口碰着老弟裴丁山,他见我便大骂犬戎人,正听他骂着,忽然感觉有人在下面拽我的长戟,低头看竟见着个两三岁的娃儿。这娃儿也就刚会走路,但却地要将那铁家伙夺到他手里。后面几个侍臣追来,将他抱起来,我才知道是齐王司马锐的儿子。因为父亲出走,正等待被册立为王。我还记得裴丁山感叹说:‘两岁便披挂铠甲,夺人战戟,将来定会成为万夫莫当的武将啊,说不定还是征服海内的枭雄呢!’那孩子似乎能听懂,闹得更来劲儿。虽然被侍臣抱着,竟仍想够我的家伙。侍者将他举高,小手却拍在了咱脑门上。就那一下,我似乎是被电着了,半天没回过神来,直到裴丁山在台阶下面喊我,说我怎么呆立了很久。真怪,我好像梦到了什么。这么短的时间,其间的确有个梦,我却什么都记不起来了。以后,我便感觉不太一样,脑子里很亮,一种奇怪的体验,我似乎能看见一些平时看不到的,听见平时听不到的声音。

后来,在那个岔路口上,那个当地人,那个死人……他的确告诉了我犬戎的去向。很奇怪,他已经死了,但当时我没想到这点,好像是很自然的事儿……想不通啊!”

李玉荣将琴放在椅子上,目光更加关切:“鬼怪这类事情(在天庭与地府隐退后)就不该再有了呀!也许是老爷累了,这两夜您从未合眼。”这位女将军一直跟随在丈夫身边,参加过大大小小三十余次战役;但此次出征后,心里却总不踏实,不光是丈夫的改变,另外一种莫名的恐惧感始终压迫着她。也许像刚业说的,这只是女人无事生非的本性,可能吧。或者,此次出征真的和以往不同。

刚业不再反驳,而是陷入沉思,没有人了解他的感受,包括他自己。

刚业的脑海里浮现出那张红扑扑的小脸,通透的眼睛,婴儿的眼睛,他竟然蛮横地将自己拉进了另外一个世界。

第二天,军号响后,这支一万人的队伍重新起程了。犬戎的部队非常分散,跟玉迹的主力交手后,就一再撤退,在刚业的追击下向西北逃窜。犬戎是货真价实的北方游牧民族,虽然野蛮,但比起萨赫人却要单纯得多。他们被强国骊革剥夺了牧场才不得不往南发展。但这个幼稚的民族还未学会怜惜生命,许多抵抗的村镇被整个夷平。尤其是他们的新单于大颜,狡猾而且残忍,他治军有方,士兵作战也非常勇猛,刚业始终未找到大颜和他的主力部队。

刚家军受到了当地老百姓的热烈欢迎,许多年轻人自愿参军。粮草和军需物品即便是朝廷供应不及的时候,依然可以从民间得到支援。刚业这员老将在西线畅通无阻,根本没遇到真正的抵抗。

李玉荣骑马跟随在丈夫身边,她拉住刚业的马缰绳,嘴贴在他耳际道:“犬戎的铁骑与战阵也是闻名海内的,为何不与咱正面交锋,就一再溃败?不会是啥阴谋吧?”

刚业说:“我也有这想法,但咱弃敌不追也不行,只有提高警惕,与大颜单于终会有一战,到时候就要看咱随机应变的本事了。”

正说着,他忽然停下来,手搭凉棚向一片戈壁望去,然后问左右道:“那边可有村落?”

随军向导禀告说;“那里有个萨赫镇,官府早撤了,但是百姓却不愿走。但这几天他们也纷纷迁走了,并不因为犬戎,而……据说是闹鬼,是一对冤死的母子引来的。将军一直在思考打仗的事儿,这等小道传闻不敢去打扰大人。”

刚业点点头说:“那里的确有鬼在哭。”

众人纷纷侧耳细听,周围是一望无际的黄土,乌云低垂,大地上的凛冽之声从未休止过。有的人反驳道:“是风声吧?”

“是鬼的哭声,很悲伤啊!”

整个队伍停下了,刚业和李玉荣率领一千多骑兵举着旗帜直奔那被遗弃的小镇。

离得越近,被风吹来的声音越清晰,骑兵的马纷纷慢下来,有的干脆驻足不前。刚业却紧夹坐骑的肚子,令那匹不断嘶鸣的战马继续奔向目的地,李玉荣也努力跟在后面。

那是座有千余人口的小镇,西部特色的土坯房,窗户和门扇都非常破旧,被浮土盖着的炊具和衣物就扔在当街。镇子看来已被人遗弃多日。

刚业的战马越往前跑,那奇怪的声音越大,好像是乐器埙所吹奏的,一种极为粗哑和伤感的声音,它低沉地从街道的每栋房屋后涌出来,漫过人心。

真的是哭声啊,鬼在哭泣。

殂井祠堂很高,一具行将化骨的女尸就挂在门框上,下面围着一群鬼,它们的身体透明,却有较清晰的轮廓,风吹过的时候,那些轮廓会像火焰一般腾跃起来。

刚业在两百步远的地方停下,妻子追到旁边拉住他的胳膊,手指因惊悸而颤抖不已。

刚将军却摆脱开妻子,翻身下马,走近那片青灰色的火焰。

近了才看清,鬼中间围着个婴儿,脐带还未剪断,身下有一滩血。埙般的声音仍然响着,在刚业耳中那竟是一种诉说。

“……”

“世间的人原来如此无情,你们是悲悯这母子的不幸才跑来吓人,唉!鬼也要为人哭,什么世道啊!”刚业自言自语道,他穿入众鬼中间,从地上抱起婴儿,那孩子却一声不响,身体冰凉,胸口有明显的鞋印,嘴角粘着干掉的血迹。

“鬼啊鬼,这孩子都死了,让我怎么养,还是你们领走吧。”说着将那婴儿放下。

可是,将军刚转过头,便听见背后哇的一声啼哭。这还真将他吓住了,因为那并不是人类的声音。

他哭得极响,而且和刚才的鬼嚎声没有什么分别,只是嗓门更大。刚业呆站了好一会儿,然后又对众鬼说:“你们怎么做的?又把他弄活了……好吧,我带走他,唉,他也实在可怜。”

刚业重将那孩子抱起来,不防妻子一把拉住胳膊,她那声音有些微的撕裂:“你疯了!它还是人吗?”

将军犹豫了,端详婴儿,一对深红的眸子也望向自己。那眼睛里还有泪,一种无辜而又悲伤的神情,李玉荣瞧见了,心里也不禁一颤。刚业故作轻松地干笑一下,对妻子说:“我的这些朋友预言他会是个将军,比我还了不起的,大将军!你不生孩子,就当养母吧。”

李玉荣不好再张口,不育使自己始终惭愧于丈夫。古人常说鬼也有善恶好坏,既然它们肯为人哭泣,那便不该说骗人的鬼话。

“这孩子哭起来跟鬼似的,梵呗(佛乐)里把鬼哭叫刚洞,取名叫刚洞吧!”

说着,刚业扯下自己的围巾,用皮绳一拴变成简易的襁褓。李玉荣急忙阻拦说:“这么容易摔了。”她身后有个琴囊,李玉荣将琴取出,把刚洞放到里面。

两个人回到军队,军人们却都严整地骑在马上。旁边的王参将匆忙来报:“刚才得到消息,往前五里有一座犬戎的军营,现在也不撤退,看势头是想和咱打一仗。”

“他们有多少人?”

“大概三万左右,但有许多伤兵和家属,我们虽然只是一万,但装备和人员都比他们精良,我想打得过。”

刚业抬头看了看天,天已经变暗,不远处的山丘和树林都变成了含糊的深棕色,于是他应允道:“好!现在扎营吃饭,吃过饭,趁夜色从速一战。”

这时两个小兵走过来,一人手里提着个水袋子,一人手里托着几碟杯子。王参将拱手说:“遵大人的吩咐,士兵们都喝过了。”

“哦!我们也各来一杯。”刚业说着接过来,杯中是一些黄澄澄的液体,还掺着隐约的红丝。

李玉荣拿那杯子时竟失声喊道:“冥火水!”她将杯盏摔到地上,回头质问丈夫:“为什么让大家喊冥火水?这是暴虐之水!朝廷严令禁止,萨赫人天天喝,性格才……”

刚业没有立刻回答,他脸上那阴冷的表情已经是答案了。现在,暴虐恰恰是必需的,因为今天所面对的敌人与以往的不同。

李玉荣重要了杯冥火水,一饮而尽,黄色的液体粘在她的朱唇上。队伍前面,那昏暗的风沙中潜藏着一种力量,即便不能看到,她依然可以感觉着那阴郁可怖的气场。

她拨转马走向丈夫,忽然伸出双臂将他抱住。两个骑在马上的人相拥,旗角从他们的头顶飘过,卷在竖起的长枪上。

刚业感觉很反常,以往的铁娘子,今天却如此多愁善感。

刚业安慰说:“打完仗,我便退休,咱和洞儿回老家过太平日子。”然后搂紧妻子。

那天,晚的慢,总有些过亮的云彩逗留在天上,好像是唯恐错过这场堪称经典的战役。

犬戎的营寨有三座,两座在山丘上,一座就在平原上,借几排简易的栅栏阻挡骑兵。黄昏非常宁静和安详,军队的马蹄声也丝毫没有改变这种气氛,三座大寨像三个炊烟袅袅的小村落,面对强大的敌人,表现出非凡的镇定与自信。刚业凭几十年的经验判断,对方已经准备妥当了。

当时,正是火龙炮应用于实战不久,这种改装后的大炮由天能驱动,威力大,轻便,可以用于长途奔袭。西征军特意从武器库调了五门,犬戎肯定没有这方面的经验,能够以此先杀杀他的锐气。

一阵震耳欲聋的轰鸣,平原上的犬戎营寨便被两道夺目的强光穿透,所有的栅栏与营帐都被齐齐豁开,露出个巨大的“月亮门”。

犬戎本来早做好了战斗准备,但没提防到对方有这样先进的武器,所以阵形立刻被打乱了。百夫长和千夫长正忙着将混乱的队伍整理起来,他们高声吆喝的时候,那沉重而急促的马蹄声已经破开夜色扑面而来,对手模糊的轮廓陡然变成眼前狰狞的面孔与闪烁寒光的刀剑。

刚业冲锋在*前面,他的胳膊里植入了两根机械臂骨,地能机械臂骨使他每个动作都有千钧的力量。对手常常连人带马被斩断,即便是粗糙笨重的飞虎战车(一种类似坦克的武器)他的剑也可砍入。

玉迹军队打得很顺手,没过半小时就将整个营寨杀得七零八落。然而其他两寨的人只观望着,根本不来援救。这样的情况的确有悖常理,刚业从而怀疑那两座只是用做疑兵的空寨。

不久,战场渐渐安静下来,玉迹士兵开始打扫战场,犬戎人没有一个逃走,全部被杀死在阵地上。

王参将来报:“此战,歼敌一万五千人,我方只损失了不到一千人,可以说大胜。剩下两寨的敌人加在一起也不过一万五千人,没想到这闻名天下的犬戎铁骑与我们刚家军相比这么不堪一击。”

刚业仍然望着山丘上的营寨,那里的气氛始终静宜和安详,老将军由此感到一阵紧张甚至恐惧——那绝不是空寨!

李玉荣控马来到丈夫跟前,轻声汇报说:“除了打头的几个将官,这里的犬戎兵卒都早受伤了,甚至还有大量的女人和孩子穿着军服在里面充数……”

刚业终于醒悟过来,依然望着山上的营寨,如同自言自语般说:“唉,真是个硬心肠的统帅!他们竟是依靠仇恨来杀敌!”

话音刚落,山丘上的两个军营里传出悲凉的锣鼓乐,然后营门缓缓打开,整齐的骑兵都早立在门口,全部头扎白布,领头骑兵高举着白幡,周身包裹着甲胄。望着山丘下亲人和朋友的尸骨,犬戎人放声痛哭,如此浩大的哭丧阵势真是世间少有。

王参将叹道:“看来,他们事先就准备好丧服了。”

刚业点了点头:“我今番算遇见对手了。”他回过头,命令道:“火龙炮瞄准!所有的人都赶快上马,盾牌营跑步到前面!”

火龙炮再次展现出威力,土块和石头漫天扬起,冰雹一样砸下来。那锣鼓声却没有停,竟变得激越起来,连天的烟雾还没有散去,犬戎的领头骑兵就已经冲出来。他们的马刀刀把上装有天能,轻易就削去了对手的脑袋。那些飞舞起来的断肢和泼洒出的血液和着音乐的旋律,有一种诡异的神韵。(天能刀剑只能使用一会儿,然后变成普通的武器,必须重新补充能量。)

犬戎骑兵呼啸着从山丘上冲下来,如同一条条白线将刚业部队裁剪分割开,两座军营中的队伍交汇起来,线就变成了网格。他们背负着亡故亲友的仇恨,杀敌时毫不惜命,玉迹人因此吃了大亏,一千人顷刻间丢掉了性命。

刚业大叫:“用天能铳崩掉打头的!”

有天能铳的狙击兵纷纷瞄准,昏暗混乱的世界响起一阵清晰的爆炸声,几个领头骑兵先后落马,犬戎的快速冲锋顿时停止了。

然而,山丘上的音乐也随之变化,尖利凛冽的曲调变得圆润和厚重,犬戎骑兵马上收缩在一起,变成圆型,狙击手的枪弹都被重骑兵的圆盾挡回。这个圆型阵营稳步前进,玉迹人本来就少,中间部位渐被压成个细细的长条。

“久闻犬戎骑兵阵法变化神出鬼没,调度有序,原来是锣鼓的作用。音乐的多变与微妙不是命令可以比的。”刚业叹息道。

战斗进行到此时便愈发地残酷,玉迹军队人数少,靠武器的优势勉强支撑着。犬戎近身作战的能力却得到了充分发挥,这个靠捕猎为生的民族几乎人人都是勇猛的战士,再添上悲愤的情绪,真仿佛一群受伤的野兽。

两个小时后,玉迹人的劣势已经呈现苗头,不久东面的一部分出现了溃散,号称铁军的刚家军看来要被硬生生击碎了。

刚家军虽然编制不大,但以绝对精锐闻名,刚业克强敌无数,荣耀了一生,本指望靠此战画个圆满的句号,没想却要失败,遭受耻辱。老将军也变得焦躁起来。主帅心乱了,军队的大势便已经丧失。

玉迹军的整个阵营四分五裂,兵找不到将,将也找不到兵,在旷野上如同一群热锅上的蚂蚁东碰西撞起来。

危机时刻,锣鼓声却慢慢改变了,一段清幽的琴乐悄悄钻入其中,蓦地变得异常尖锐,将圆润的锣鼓乐搅得乱糟糟,以音乐为军令的犬戎骑兵立刻失去了队形,和对手乱插在了一起。玉迹军总算找到了喘息的机会,王参将和几个统制将自己的部下重新归整起来,组织了部分反攻。

刚业知道那音乐出自妻子的琴“愿”,他转身观望,果然见李玉荣盘腿坐在马鞍上,手里捧着琴。那琴音很高,飘在空中远比锣鼓声尖利,犬戎骑兵不可能再凭借音乐来组织阵法了。

黑夜中两下参差交错,混战持续到天蒙蒙亮。不知何时,锣鼓的伴奏乐却停止了。刚业等人正在狐疑,坡下霍然传来一片叹嘘声。在扫过地平线的紫色晨晖中,一个巨人立在犬戎大寨的门口。他那粗壮的右臂下是个大锤,而且肚皮露着,平平的像面鼓,左手拎着面巨大的盾牌,像面锣。

这半人半机械的怪物用大锤猛擂肚子,立刻发出鼓声,再敲盾牌便响起锣声,看来刚才的锣鼓乐就是他一人演奏的。王参将用手指点着对刚业说:“这便是他们的大颜单于,原先与骊革国交战,骊革人曾赠与他‘上帝之鞭’的绰号。据说一人就可在战场上杀死几百将士,绝不是常人!”

“他不但是个武士,而且也是个好鼓手。”刚业回过头,对妻子喊,“老婆!来个高调的曲子儿!”然后纵马冲向大颜单于。

李玉荣应允一声,曲调马上变得激昂起来,似乎还随着丈夫战马的动态变化,一起一伏。刚业的情绪愈来愈高昂,长枪笔直地探向前方,马蹄、心跳和那音乐一起,异乎寻常地和谐配合,枪尖映着晨晖的光芒,非常耀眼……

大颜见前面一个军官冲来,放声大笑,猛踏几步,巨大的身体便腾空而起。刚业急忙竖那长枪,正刺在盾牌上。枪头本附有天能,应该刺穿进去,但盾牌锣一般光滑圆润,枪尖竟被滑开了。与此同时大锤落下,刚业只好扔掉武器,甩蹬翻下战马。锤便砸到马胯上,那千里驹悲鸣一声,跌倒在尘埃里。刚业落马后一个空翻,往后跳开三步距离。大颜的速度也很快,锤带着马血横扫过去,铿的一声与刚业的宝剑相碰。锤的力量极大,刚业被整个顶起,他凭借武功功底厚实,落地后紧退几步没有栽倒。

那犬戎的勇士用盾牌一拍地面,身子便踉跃起来,再次挥锤猛砸。其实大颜的几个进攻动作连在一起,不过两三秒钟,旁观者都来不及喘气。

刚业也不是等闲之辈,脚尖一挑,就勾起地上的一柄长枪,用脚一磕,那长枪直飞向对手的胸膛。大颜的盾牌用于发力,再拿它挡,来不及,锤举得过高,更赶不上。他只好侧转身子,长枪正刺入肩膀。

那犬戎人受伤,但攻势却丝毫不减,铁锤仍凶猛地砸向对手的头顶。刚业的左腿已踢出,不能发力,只好后仰躲锤。可惜稍慢了点,锤头扫过胸膛,刚业失去重心,坐到地上。

只是经过一扫,刚业便感觉胸口阵阵酥痛,热血被挤压到口中,然后慢慢滴沥下来。单于想再趁势发难,忽然斜侧里传来一声呼喊,只见王参将手持长刀,控马过来救援。

单于微一转身,臂轻摆,那巨大的盾牌便脱手而出。王参将正在向前冲刺,躲避不及,连人带马被撞出两丈远,轰的一声落在人群里。

大颜刚将手放下,却见胸前寒光疾闪,丈余长的银针已经没入胸膛。百步以外,李玉荣早停止了弹琴,她又揪下一根弦,在天能剑上一蹭,一片银亮的天能光束立刻将那琴弦抬起,变成笔直的长针。

李玉荣稍微一瞄便轻弹手指,那长针飞射出去,正好刺入大颜的肚子,旁边的战士不禁叫好连连。

大颜被命中却未栽倒,他的膝盖后面喷出一股热气,继续抬起铁脚,欲向刚业踏去。有人喊道:“他被‘技’改造了,射他的头!”

李玉荣拔下第三根铉,同样射出,银针不偏不倚直指大颜的眉心。

就在那一刻,巨人的左手却牢牢地捏住了长针,他轻轻放下手,然后狡黠地冷笑。人们还没有看清什么,李玉荣已从马上栽下来,胸口插着自己的武器,针慢慢软下来,变成普通的琴铉。

大颜的笑容很快便钻回皮肤里,因为刚业早乘机滚出两丈远,正努力站起来,手里颤巍巍地举着剑,泪水却淌出了眼眶。单于不耐烦地吁了口气,再次将大锤举起,锤把中的天能发力器已经启动,锤身颤抖着。他缓步走到垂死的敌人跟前,然后凶猛地砸下去。

那把失去天能的宝剑竟然抵挡住了大锤,这却并不是刚业的力量,一种外在的热流托着他的手腕,将重锤抵住,刚才幽雅的琴声重新响起,而且变成实际的力量汇进刚业的体内。

好奇特的琴声,好奇特的曲子,刚业从未听到过。

究竟谁在弹奏那把断弦的琴?刚业与大颜都无法看到,琴和琴囊中的刚洞已经掉在地上,在横七竖八的尸体中间。但那把叫做“愿”的琴的确正演奏着世间难以想象的音乐。

刚业也没有精力去考虑别的,他的宝剑随着旋律上下翻飞,身上的伤口也被旋律形成的暖流裹住,不再疼痛。那音乐似乎是有形的,化成一把更大的手推着宝剑直到它刺进大颜的脑袋。

战斗终于霁止了,原先热血沸腾的人们都变成了一堆堆尸骨,血却流淌在地上。刚刚上来的太阳已经被密布的乌云遮蔽,那些残破的躯体为这大地增添了不清晰的凹凸感。刚业倒了下去,倒在自己的妻子与战友中间。

过了很久,一种更宏大而嘈杂的声音响起来,把这位将军惊醒。战场上竟然全是人,然而它更像个古怪的集市,人们哭泣着,抱怨着,愤怒着,仇恨着彼此,在原野上走来走去。刚业扶着剑立起来,望着这奇特的景象。不久才醒悟过来,那些并不是人,而是他们死后的灵魂。刚业又听见那熟悉的嗓音,他寻着哭声找过去,找到了“愿”琴下的刚洞,婴儿居然睡醒了,瞪着那深红的眼睛。

这时,更远的地方,灰暗的茫野中划过道潋潋的小河,一片金黄色的光芒瀑布般倾泻在河上,成为这世界唯一的暖色。刚业抱起婴儿从那些迷茫的灵魂间穿过,走向光辉的瀑布。粼粼的河面上漂着个小竹篮,篮在“瀑布”里,通体银色耀眼,里面却没有一星水迹。刚业蹚着河水走到篮旁,将婴儿放进篮内,它便移动了,逆着水流缓缓漂走。

刚业抬起头,逆着光柱望上去,在那极其遥远的天顶,朦朦胧胧似有座宏伟的殿宇,美得不尽真实。缥缈的琴音洒下来,将他的灵魂覆盖住。刚业终于倒在水中,眼睛望着无限的彼岸。

那宫殿便是他以前梦到的,遥远而且无上美丽。

-

孔雀森林

¥8.5¥25.0 -

忽然七日

¥12.4¥38.0 -

踮脚张望

¥18.6¥38.0 -

2050年的母系氏族1

¥10.6¥32.0 -

难哄

¥19.2¥48.0 -

风月连城

¥8.9¥25.0 -

天堂旅行团

¥27.4¥48.0 -

桐花中路私立协济医院怪谈

¥19.7¥42.0 -

百妖谱

¥21.7¥32.8 -

见春天

¥28.4¥49.8 -

难哄:完结篇

¥34.4¥49.8 -

如果他知道

¥15.7¥32.8 -

半暖时光

¥13.2¥38.0 -

过秋天

¥22.0¥42.8 -

小清欢

¥28.0¥42.8 -

陷入我们的热恋(全三册)

¥47.8¥85.0 -

把日子过明白

¥41.3¥65.0 -

流浪之月

¥16.4¥48.0 -

三岛由纪夫:潮骚

¥48.5¥59.9 -

秒速5厘米(典藏版)(2019)

¥20.3¥45.0