- ISBN:9787507547153

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:525

- 出版时间:2018-11-01

- 条形码:9787507547153 ; 978-7-5075-4715-3

本书特色

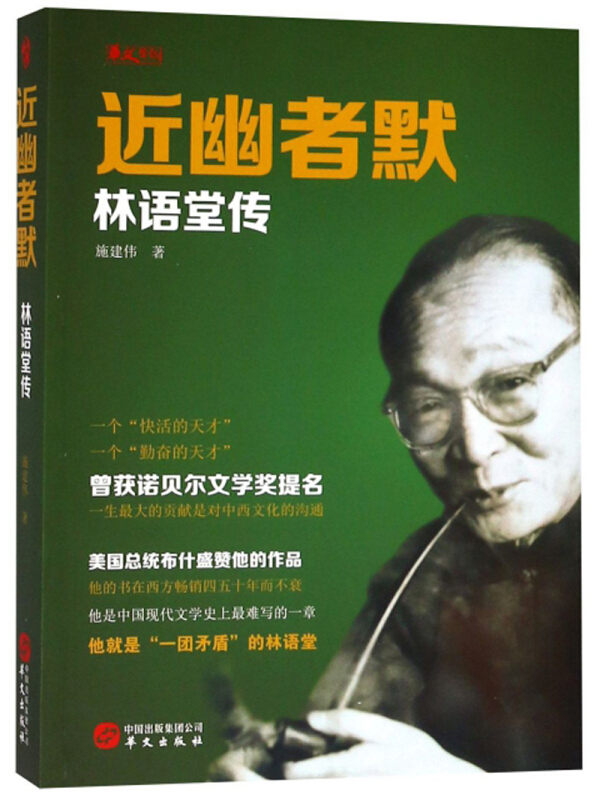

《近幽者默/林语堂传》是林语堂研究的第1人施建伟先生的大作。是1999年版《林语堂传》的修订再版,除了改正原版若干文字错误外,还增加了前言、后记、附录等内容。 作者当年写作时先后寻访了福建平和县、厦门鼓浪屿、厦门大学、上海、北京、重庆北碚、台北阳明山、香港等地,对林语堂生活过的地方进行实地调查,并与林太乙夫妇、林相如女士等人直接交流,为的是让人们了解真实的林语堂。 作者将林语堂思想、性格、气质、兴趣、爱好的多重性、复杂性和矛盾性表现出来,更将他作为中国文化走向世界的一个先驱者,为中西文化的交流而在世界文坛上所进行的锲而不舍的努力表现出来,让人们看到一个“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”的林语堂。

内容简介

福建漳州龙溪坂仔村的一个幼童,曾天真地对父亲说:“我要写一本书,在全世界都闻名……”七十年后,这位幼童的预言实现了。幼童是林语堂,他的《京华烟云》曾获诺贝尔文学奖提名。他的《生活的艺术》在美国已出到四十版以上,英国、法国、德国、意大利、丹麦、瑞典、西班牙、荷兰等国的版本同样畅销,四五十年而不衰。 他自认为自己是异教徒,心里却是基督教徒。 他献身文学,一直以没有进理学院为一大错误,他心近科学。 他爱中国人,但批评中国人比谁都诚实、坦白。 他崇拜西方,可是蔑视西方教育心理学家。 他是现实主义的理想家,也是满怀热情的达观者、冷静的观察家。 喜欢出奇制胜飘逸的文章、富有幻想力的作家,也喜欢论世文章,具有实用主义常识的作者。 对文学、村姑、地质、原子、音乐、电子、电动刮胡刀、科学小零件都有兴趣。 他用泥巴做模型,在玻璃片上用蜡塑风景画、人像画。 喜欢雨中散步,能游泳三码……

目录

山地的孩子——一个梦想主义的家庭——头角峥嵘的梦想家

第二章 生活在杂色的世界里

生活在杂色的世羿里——外国传教士的影响——父亲的“家学”——去厦门上学——**次见到外国兵舰——圣约翰大学的高才生——不能当牧师——教会学校的双重影响

第三章 曲折的浪漫史

赖柏英——陈锦端——廖翠凤

第四章 清华学校里的“清教徒”

清华学校里的“清教徒”——初识“有一流才智的人”——辜鸿铭的启示

第五章 “在丛林中觅果的猴子”

出国留学——“在丛林中觅果的猴子”——告别哈佛大学——在法国和德国——获得博士学位

第六章 《语丝》所孕育的文坛新秀

重返北京——初涉文坛——跻身于“任意而谈”的语丝派——在《语丝》的摇篮里成长——反对“勿谈政治”

第七章 与警察搏斗的“土匪”

“女师大”学潮——用竹竿、石块与警察搏斗——以“土匪”自居——关于“费厄泼赖”的讨论——“痛打落水狗”

第八章 “打狗运动”的急先锋

“三一八”惨案——痛悼刘和珍、杨德群——怒斥“闲话家”——“打狗运动”的急先锋——从“任意而谈”到任意而“骂”——被列入了“通缉名单”——加入了南下的行列

第九章 厦门大学的文科主任

出任厦大文科主任——国学研究院的“窝里斗”——惜别鲁迅——鲁迅离开后的风波

第十章 国民政府外交部秘书

在“宁汉对立”时来到武汉——目睹了风云变幻的时局——在“宁汉合流”后离开武汉

第十一章 追随蔡元培先生

从武汉到上海——重逢鲁迅——受到蔡元培器重——深受学生爱戴的英文教授

第十二章 《剪拂集》和《子见南子》

《剪拂集》:对“语丝”的怀念——《子见南子》掀起轩然大波

第十三章 “教科书大王”的癖嗜

“教科书大王”和“版税大王”——“南云楼”的误会——对中文打字机的癖嗜

第十四章 创办《论语》半月刊

提倡幽默——在邵洵美的客厅里——两位得力的助手

第十五章 中国民权保障同盟的“宣传主任”

“土匪”心又复活了——抗议希特勒的暴行——面对总部和胡适的矛盾

第十六章 欢迎萧伯纳

上海刮起一股“萧”旋风——与萧伯纳共进午餐

第十七章 杨铨被暗杀以后

血溅亚尔培路——他没有参加入殓仪式,但参加了出殡下葬仪式——“要谈女人了!”和《论政治病》

第十八章 “有不为斋”斋主

畅谈“读书的艺术”——忆定盘路四十三号(A)的庭园——廖翠凤是位贤内助——“有不为斋”的独特情调

第十九章 活跃于文坛的“幽默大师”

论语派的主帅——退出《论语》编辑部——《人间世》创刊——关于“论语八仙”种种

第二十章 与赛珍珠相遇

赛珍珠是个“中国通”——接住赛珍珠抛来的球——《吾国吾民》在庐山脱稿——《四十自叙》

第二十一章 “据牛角尖负隅”

生活里不完全是鲜花和掌声——和鲁迅“疏离”——“欲据牛角尖负隅以终身”

第二十二章 向外国人介绍中国文化

《吾国吾民》一炮打响——举家赴美

第二十三章 人生旅途上的新航程

临别赠言——对美国文明的感受——与鲁迅等人在《文艺界同人为团结御敌与言论自由宣言》上签名——“西安事变”在美国的反响

第二十四章 《生活的艺术》畅销美国

东西文化比较研究观的总纲——推出“生活的*高典型”的模式——异想天开的“公式——幽默大师的玩笑——“每月读书会”的特别推荐书

第二十五章 卢沟桥的炮声传到大洋彼岸

林语堂深信中国必胜——廖女士担任了妇救会副会长——勇敢者的足迹:全家爬上了冒烟的活火山——从佛罗伦萨到巴黎

第二十七章 怀念战乱中的故国

巴黎上空战云密布——把钱存入中国的银行——抚养六个中国孤儿

第二十八章 从法国到美国

在国际笔会上声讨希特勒——出名后的苦闷——从一个奇特的视角阐述中国古代的妓女、姬妾

第二十九章 回到抗战中的故国

在香港痛斥日、汪——到国外去为抗战作宣传——向“文协”捐献私宅——以抗战为背景的《风声鹤唳》

第三十章 再回抗战中的故国

提出治世药方的《啼笑皆非》——在大后方高谈东西文化互补——《赠别左派仁兄》

第三十一章 美国出版商的警告

怀着双重的抱憾离国——何应钦给过他二万美元吗?——接受三所美国大学的荣誉博士称号——林语堂的苦恼

第三十二章 发明中文打字机的苦与乐

发明中文打字机的苦与乐——面临倾家荡产的绝境

第三十四章 在坎城

在海边别墅“养心阁”——反映华侨爱国主义精神的《唐人街》——把孔子和老子做比较——明快打字机*后的命运

第三十五章 塑造理想的女性

《杜十娘》与《朱门》——李香君、芸娘、李清照

第三十六章 和赛珍珠决裂

林语堂后悔莫及——林、赛的政治分歧

第三十七章 南洋大学校长

南洋大学建校新加坡——提出当校长的条件——校长和校董会的冲突——谈判——决裂

第三十八章 医治受伤的心灵

医治妻女们受伤的心灵——虚构了一个乌托邦的“奇岛”——林氏笔下的武则天

第三十九章 乡情:浓得化不开

初访台湾——反对“两个中国”的阴谋——《匿名》和《从异教徒到基督教徒》

第四十章 美食之家

“伊壁鸠鲁派的信徒”——和张大千的友谊——中西美食文化比较

第四十一章 尽力工作,尽情作乐

尽力工作,尽情作乐——一个旅行爱好者——钓鱼的乐趣

第四十二章 《红牡丹》和《赖柏英》

应邀在美国国会图书馆作报告——中南美美洲六国之行——一本“香艳”小说:《红牡丹》——乡情和爱情的叠合:《赖柏英》——《逃向自由城》与《无所不谈》

第四十三章 归去来兮

庄祝七十大寿——再访台湾——不能自已的乡情

第四十四章 阳明山麓的生活

阳明山麓有一块“生活的艺术”试验田——在台北继交的朋友们——请黄女士处理私人信件

第四十五章 他是一个“红学家”

林语堂和《红楼梦》——喜爱中国书画

第四十六章 “金玉缘”

“金玉缘”——个性截然不同的一对夫妇——阴阳互补的美满婚姻

第四十七章 活跃于国际文坛

在国际大学校长大会上畅谈东西文化的调和——林语堂与国际笔会的历史渊源——国际笔会第三十七届大会上的《论东西文化的幽默》

第四十八章 五十年前的夙愿

主编《汉英字典》——阳明山麓的“有不为斋”——烟斗是他生命的一部分——写作是一项艰苦的脑力劳动——林语堂的孔子观

第四十九章 悲剧发生在幽默之家

中风的“初期征兆”——长女自尽——廖翠凤患了恐怖症——《念如斯》

第五十章 “一团矛盾”

在台港两地欢庄八十大寿——总结一生的《八十自叙》

第五十一章 在*后的日子里

发生在圣诞节前夕的事——念念不忘六十年前的恋人陈锦端——在*后的日子里

后记

再版后记

节选

《近幽者默/林语堂传》: 美丽的西溪横穿坂仔,河床宽阔,两岸相距约一百多米,但常年有水的主航道仅二十多米宽。枯水季节,妇女们都直接到河床中间去洗衣、洗菜。那由鹅卵石和沙土构成的河床,是水牛的栖息地,也是林语堂弟兄们幼年时嬉乐的天堂。干涸的河床,远山近水,牧童水牛,捶衣嬉逐,构成了坂仔独有的民情图和风景画。 西溪虽有急流激湍,但不深。在那没有现代化公路的年代里,河流是坂仔的主动脉,这里离厦门一百二十公里,坐船要花费三四天时间。漳州西溪的“五篷船”只能到小溪,由小溪到坂仔约有十二三公里,还须换乘一种很小的轻舟。 林语堂出生于坂仔教会生活区内的一间平房里。屋旁边是大小礼拜堂、钟楼、牧师楼等西洋式的建筑,周围有荷花池、龙眼树、兰花树、水井、菜地,以及那为小和乐的童年生活增添了不少乐趣的“后花园”。这些都是教会的财产,林家不过借住在这里而已。 在坂仔,小和乐常常走到溪边,遥望远处灰蓝色的群峦,在阳光下炫耀着自己变化多端的服饰,观赏着山顶上的白云,一边变幻着柔软的身段,一边任意地漫游。老鹰在高空盘旋…… 有时,小和乐攀上高山,俯瞰山下的村庄,见人们像蚂蚁一样小,在山脚下那方寸之地上移动着。这壮观的山景,令他敬畏,使他感到自己的藐小。他常想:怎样才能走出这深谷?越过山峰的世界是什么样的呢?成年后,每当他看到人们在奔忙、争夺时,儿时登高山俯瞰“蚂蚁”的情景又浮现于他的眼前,他回味着儿时所感受到的大自然的壮美和神秘,以及人的藐小,他认为自己的一切灵感和美德都是坂仔山水所赋予的:这雄伟的高山雕塑着他的个性,激发了他丰富的艺术想象力,是他一生取之不尽、用之不竭的艺术源泉。在他的审美趣味和思想性格里,随时都可以发现坂仔山水的倩影。正像许多人都愿意称自己是自然之子那样,林语堂一再自诩是“山地的孩子”。 大自然的博大神秘,大自然的神圣纯洁,陶冶着他幼小的心灵,大自然的灵气溶入了他的血液。这个山地的孩子,在不知不觉中以故乡的山水作为他观察世界、体验生活的唯一参照系。后来,他之所以会把纽约的摩天大楼看作是细小得微不足道的玩具,就是来自童年时对高山的记忆。正如他在《回忆童年》中所说: 生长在高山,怎能看得起城市中之高楼大厦?如纽约的摩天楼,说他“摩天”,才是不知天高地厚,哪里配得上?我的人生观,就是基于这一幅山水。人性的束缚,人事之骚扰,都是因为没有见过,或者忘记,这海阔天空的世界。要明察人类的藐小,须先看宇宙的壮观。 无限深情地怀念家乡的山水,这是林语堂创作中久盛不衰的题材。他相信,自然是他的力量之源,家乡的山水是他的艺术生命和思想信仰的一个有机组成部分,已经“进入”了他“浑身的血液”,成为他身体中不可分割的一部分。 ……

作者简介

施建伟,1939年生于江苏苏州,1961年毕业于南开大学中文系。1991年任国立华侨大学中国文化系主任兼海外华人文学研究所所长,同年被破格评为教授、并成为**批“国务院特殊贡献专家津贴”获得者;1993年任同济大学文法学院副院长兼文化艺术系首任系主任、海外华文文学研究所首任所长、对外汉语部主任;2001年被同济大学特聘为当年文科WEI一的“资深教授”。2002年12月荣获美国加州蒙特利派克市“荣誉公民”;2003年6月被聘为同济大学“海外华文文学研究所”名誉所长;2007年任同济大学世界华文文学研究中心名誉主任;同济大学“中国文学研究中心”名誉顾问。 已出版著作有:《鲁迅美学风格片谈》《幽默大师林语堂》《林语堂在大陆》《林语堂在海外》《林语堂廖翠凤》《虎踞江东的孙权》《港台作家传记丛书》等,发表的文章和学术论文等三百余篇。

-

小说家的假期

¥19.2¥52.0 -

大宋宰相王安石

¥18.7¥55.0 -

两宋人物

¥6.9¥19.2 -

人类群星闪耀时

¥9.5¥29.8 -

大宋文脉:苏氏家族传

¥11.3¥42.0 -

人类群星闪耀时

¥14.4¥45.0 -

我心归处是敦煌-樊锦诗自述

¥32.0¥68.0 -

钻石与铁锈:琼·贝兹自传(八品)

¥26.5¥68.0 -

白居易:相逢何必曾相识

¥18.6¥58.0 -

人类的群星闪耀时

¥7.8¥29.0 -

百年梦忆:梁实秋人生自述

¥8.4¥28.0 -

黑夜(八品-九品)

¥12.6¥39.5 -

毛姆自传

¥17.2¥38.0 -

隔膜与猜忌:胡风与姚雪垠的世纪纷争

¥9.6¥30.0 -

沿着公路直行

¥19.5¥50.0 -

道教徒的诗人 李白及其痛苦

¥9.9¥26.0 -

自述五种

¥9.0¥28.0 -

武则天演义:良相辅国 一代女皇

¥12.2¥38.0 -

傅雷与傅聪

¥16.4¥49.8 -

跃登百老汇-黎锦扬自传

¥7.9¥20.0