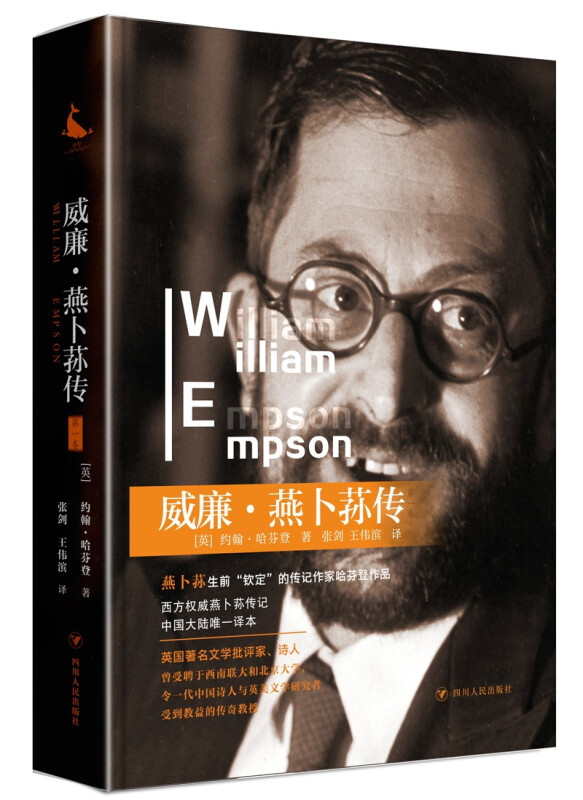

威廉·燕卜荪传(第一卷)/不发民营馆配

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787220121241

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:712

- 出版时间:2021-09-01

- 条形码:9787220121241 ; 978-7-220-12124-1

本书特色

1.燕卜荪生前“钦定”的传记作家哈芬登作品,了解英国*名文学理论家、文学批评家、诗人燕卜荪的权*读本。 2.燕卜荪的著作《复义七型》改变了整个现代诗的历史,传记中有两章内容详述《复义七型》。 3.**卷为读者披露了燕卜荪许多鲜为人知的生活片段和思想轨迹,第十五、十六章是关于燕卜荪在长沙临时大学和西南联大教学和生活的生动记录。

内容简介

威廉·燕卜荪(William Empson,1906-1984)是与中国很好有缘的英国批评家、诗人。他两度来到中国,分别受聘于西南联合大学(1937-1939)和北京大学(1947-1952)。日后中国*重要的现代主义诗人和英语教学、研究方面的顶*人物,举凡卞之琳、穆旦、袁可嘉、王佐良、许国璋、杨周翰、赵瑞蕻、杨苡、巫宁坤、许渊冲等,皆曾从他受教。他在大学阶段撰写的《复义七型》被视为文学批评目前里程碑式的著作,改变了整个现代诗的历史,也开创了新批评派的“细读”批评范例,给他带来了世界性的声誉。该卷从追溯燕卜荪的祖先以及家庭出身开始,直到33岁的他于1939年“二战”爆发后离开中国途经美国回国结束。哈芬登通过燕卜荪的日记以及其他*一手资料,为读者披露了燕卜荪许多鲜为人知的生活片段和思想轨迹,展示了一个靠前主义的燕卜荪。

目录

缩略表i

威廉·燕卜荪年谱iii

001章绪论

015第二章血脉传承:理查德·燕卜荪爵士,威廉教授和约翰·亨利

038第三章“一个可怕的小男孩,发表了自己的观点”

078第四章“猫头鹰燕卜荪”

114第五章“我说话太多吗?我想知道。”

154第六章“燕卜荪先生的表演极为称职”:多面学者

177第七章“他的在场迷住了我们所有人”:《实验》杂志圈

209第八章《复义七型》的写作:影响和诚实

275第九章“那些特殊的罪恶”:危机、开除和后果

327第十章《复义七型》:批评与接受

345第十一章东京磨难

429第十二章《诗歌》1935

458第十三章替罪羊与牺牲品:《田园诗的几种变体》

486第十四章“等待结局,小伙们”:政治、诗人与大众观察

526第十五章露营:中国,1937—1938

584第十六章“野蛮的生活,跳蚤和炸弹”:中国,1938—1939

645第十七章后记

附录:其他著名先辈659

译后记690

节选

无论如何,对于大部分留在学校的学生来说,生活也并不容易。可能*大的困难是文学院几乎没有书来让他们学习。“那些讲座全凭着记忆来坚持进行,”燕卜荪带着坦诚的骄傲记录道。 “就当时的情况而言,看到教授们全凭着记忆来讲座,实在是挺好笑的。我记得足够多的诗歌,但是,我可记不住散文。”《南岳之秋》中的诗行,开篇是就叶芝的题词来了个双关戏仿,快乐地赞颂教学中的种种困苦: “灵魂记住了”——这正是 我们教授该做的事, …… 课堂上所讲一切题目的内容 那埋在丢在北京的图书馆里, …… 版本的异同学不妨讨论 我们讲诗,诗随讲而长成整体。 记起了散文常给人麻烦, 虽然对于伍尔夫夫人有些喜欢, 多年来都未能压制, 但拿到课堂上去开讲, 未必会替自己增光。 学生们实际上被他折服了,因为他可以在打字机上敲出那么多篇的诗歌,包括莎士比亚和弥尔顿的作品,而且有一点的确是真的,即他有着惊人的记忆抒情诗的能力。 直至今日,他通过记忆来写出文学名篇的神功依然为众人所津津乐道;那已经成为临时大学的传说故事中的一部分。燕卜荪1953年在谢菲尔德大学的开幕讲座中谦虚地回忆说:“这件事对于中国的讲师们来说并不会像对于大多数人那样恐怖,因为他们有着熟记标准文本的长期传统。我因为可以凭借记忆打出一门课程所需的所有英语诗歌而给人们很好的印象,然而,这事之所以受到赞赏是因为我是一个外国人,若是中国人那就没有什么稀罕的了。实际上,我们当时是有一本散文选集的,可以照着这本书再打印出来在他们的作文课上用[选集中包括林顿·斯特雷奇(Lytton Strachey)、奥尔德斯·赫胥黎、弗吉尼亚·伍尔夫和T. S.艾略特]……但是除了这本书之外,的确是没有什么其他的书了。” 在同一讲座中,他慷慨地把自己的高超能力归功于他的学生和同事:“我想我们通过这种方式所取得的结果异乎寻常的好。无疑,主要原因是学生的水平都非常高;中国曾努力吸收欧洲的文化成就,而我见证了那段伟大时期的尾声,那时一个受过良好教育的中国人相当于一个受过*好教育的欧洲人。我的同事们彼此之间总是用三四种语言混合着谈话,没有丝毫做作,只是为了方便,若是记得我在听着时,就多用些英语;当然,对于中国文学的全面了解是被看作理所当然的事了。” 这些都是事实;通常情况下,传说总比事实,哪怕是非凡的事实,跑得快,不过应当说明,并没有人要故意夸大什么事。比如,一些他当时的学生(其中很多人后来都成了著名教授)回忆说,燕卜荪可以凭记忆将整本的《奥赛罗》打印出来。而他当时的笔记则老实地透露出事实的真相:“一位好心人借给我一本炫目的1850年版的《莎士比亚全集》(Complete Shakespeare),这让我可以安全地上一门课。这本书中还有一张散开的扉页,上面竟然有斯威夫特和蒲柏的签名,这在这座圣山上显得颇为令人激动。”引用这段坦白并非要削弱他的成就,而是要使它更加合理;当然,燕卜荪从来没有夸大过自己的任何成就。[当讲授了多年《批评史》(History of Criticism)的叶公超焦急地问他,亚里斯多德所谓“模仿”是什么意思的时候,他既感到同情,又舒了一口气。“我只知道他说音乐是对自然的模仿,而没有人知道希腊音乐究竟是什么样子;但是我们同意,如果希腊音乐是像中国或欧洲音乐那样的,那么亚里斯多德说‘模仿自然’便没有什么道理了。于是,问题就这么解决了。”] 燕卜荪相信,被迫凭借记忆重建一部文学作品有一个效果显著:“它迫使你考虑究竟什么是重要的东西,或者如果你想一想就已经知道了的东西,或者如果可能的话你自己想要知道些什么东西”诸如此类的问题。同样为人熟知的是,他在写评论的时候总要凭着记忆引用些诗句,他这种做法可能表明或者他对于措词和句法不屑一顾——更有可能的是——无论如何,他其实都已经把那些诗篇烂熟于心了。所有现有的证据都支持后一种可能性。例如,在圣诞前夜,当金岳霖教授不由自主地唱起一首可爱的德国颂歌的时候,燕卜荪因为自己不能把《圣诞颂歌》(‘Venite Adoramus’)的所有词句完整背出而非常懊恼。“我们在孩提时候应当被教导多记住些东西才对,”他在第二天写道(那天就是圣诞节,但是在圣山上人们并不庆祝这个节日);“对于数量的渴望误导了所有按结果得到报酬的教育者们,如果你选择出合适的诗篇,那么其他同样风格的诗作也会被明显地挑选出来;不过,那样的话可能没有人能够作出正确的选择。” 在课堂上,如他不久之后记录的,他决定向他的学生们介绍A. E.豪斯曼的诗作,“因为这些诗歌的音乐性和结构明显都很好,而意思看上去也很直白,但实际上又非常深刻,于是人们总是快活地把自己所想的读进诗歌里去。另外,我熟记很多他的诗篇。”不过,不像在日本,在那里学生们对于豪斯曼的宿命论情绪报以可怕的热情回应;在中国,学生们却鄙视他。他们的国家现在正在为生存而战,而不是沉湎于某种死亡渴望,学生们渴望的是国家的解放与和平: 他在他的同情者们的文章中激发出来的一股潮湿的东方无为主义,让我颇为尴尬,我于是只好阴沉地转向玄学诗人,向他们发起些理论性的攻击,这减少了我不少打字之苦,因为班上大半的学生都离去了。豪斯曼对于作为*有尊严的自杀方式的战争的热情,在日本被广泛推崇,但是在中国却受到令人惊奇的冷遇;我知道他们不会同意豪斯曼的观点,但是没有办法让他们在文章中提到这种观点,而又不使其显得荒谬的。一个非常细微的谜题发生在 号角在远处嘹亮地吹响; 嚎叫的横笛高声地应和; 猩红色的队伍欢快地出发; 我是女人所生,我将奋起。 有一处文字修订,“女人令我生厌”[或者“女人们令我生厌”(Woman bores me或者Women bore me)]被认为是在这一诗行中唯一说得通的文字。 事实上,一次又一次地,燕卜荪都注意到他对于日本人的心态所得出的任何结论都不能轻易地加到中国人头上。在他所有的惊人发现中,有一条他对学生们的描述: 在一个我们看来完全不道德的基础上作出严肃道德教化的倾向。有关这方面一个*好的例子是,一个男生写了一篇有关苔丝德蒙娜(Desdemona)性格的文章,我认为他不自觉地打碎了伟大的[A. C.]布拉德利(Bradley)经常沉浸其中的那个道德思考体系。“她柔弱的性格是她死亡的原因,她的豁达思想、坦诚和过度的慷慨是惹来人们批评的东西,尤其是对于伊阿古(Iago)来说是这样的。”这并非偶然;一两页之后,他又写道:“她对于卡西奥(Cassio)太过慷慨,因此难以逃脱伊阿古批评的眼睛。”你几乎说服我要做个基督徒;她那样做并不愚蠢(当然,除非你知道怎样保护自己,免受伊阿古这样的人的伤害,不然便是不懂得怎样更恰当地生活),不过那种行为是属于一个与我们的社会很不相同的文明。 他的学生明显地对于苔丝德蒙娜的不耐烦以及同情性想象力的缺乏,在燕卜荪看来并不是什么站不住脚的观点,而是从一种不同文化背景出发的合理阐释,这也是燕卜荪胸怀宽广的一个典型例证。他在别处评论说,“这是那些传教士们所说的奇怪的罪恶感缺席现象”。 同样令人迷惑的思想[他在同一篇文章中记录说]也出现在一个评论A. E.豪斯曼的男学生身上,他说,豪斯曼“既不是乐观主义也不是悲观主义,而是自得其乐”,而且进一步解释说,所有中国的*好的诗人都是自得其乐的。很难想象,[豪斯曼诗歌中]那些可怕的自轻自贱情绪会与那些学会自得其乐的中国诗人所写诗篇有着同样的文学效果。天晓得,只会大喊大叫的人就是让人讨厌的人。我在这里引述他的观点,是因为我想他说了些真实情况;那既不是语言上的错误也不是批评上的失败。 作为原则问题,燕卜荪甚至在语言课上也不轻易更正学生的语法错误,而是反思他们的表达模式,以免他们说话的深意未被理解——那可能是无意识的但仍然是正确的态度。与之相称的结果在他研究文学语言的复义时所采取的方法上也明白表露出来,对此他在谈论有关复杂词汇理论背后的所谓“寓意”时,简要地解释说:“一个发展中的社会在决定实际问题时,主要依赖它对于那些它认为明显的、传统的词汇的解释,而不是当前教条的官方陈述。”

作者简介

约翰·哈芬登,谢菲尔德大学英国文学教授、英国科学院院士、皇家文学学会会员。著作包括两卷本燕卜荪传记以及《约翰·贝里曼传》、《W.H.奥登:批判传统》、《观点:诗人谈》和《小说家访谈》等,还编辑有《贝里曼的莎士比亚》与威廉·燕卜荪的《诗歌全集》和《书信选集》等。

-

小说家的假期

¥29.7¥52.0 -

大宋宰相王安石

¥17.6¥55.0 -

两宋人物

¥6.1¥19.2 -

人类群星闪耀时

¥12.5¥29.8 -

苏东坡

¥40.6¥58.0 -

百年梦忆:梁实秋人生自述

¥11.5¥28.0 -

大宋文脉:苏氏家族传

¥18.1¥42.0 -

钻石与铁锈:琼·贝兹自传(八品)

¥26.5¥68.0 -

人类群星闪耀时

¥22.1¥45.0 -

白居易:相逢何必曾相识

¥29.0¥58.0 -

沿着公路直行

¥17.0¥50.0 -

隔膜与猜忌:胡风与姚雪垠的世纪纷争

¥13.3¥30.0 -

毛姆自传

¥14.1¥38.0 -

道教徒的诗人 李白及其痛苦

¥8.3¥26.0 -

自述五种

¥9.0¥28.0 -

武则天演义:良相辅国 一代女皇

¥14.1¥38.0 -

傅雷与傅聪

¥14.9¥49.8 -

成为福克纳:威廉·福克纳的艺术与生活

¥20.9¥45.0 -

词人纳兰:西风独自凉

¥20.6¥48.0 -

跃登百老汇-黎锦扬自传

¥7.9¥20.0