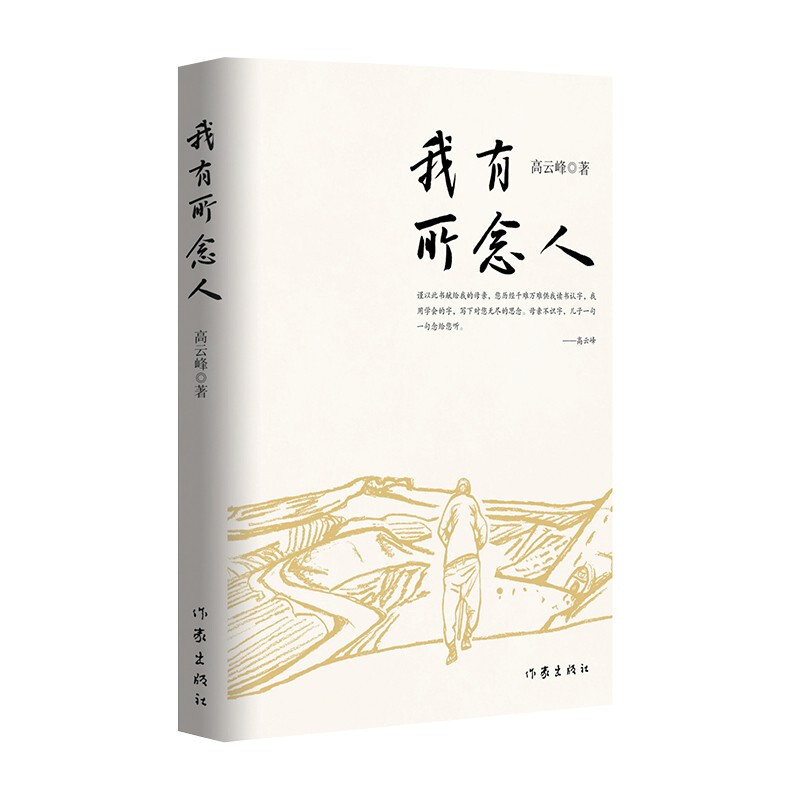

- ISBN:9787521218008

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:312

- 出版时间:2022-03-01

- 条形码:9787521218008 ; 978-7-5212-1800-8

本书特色

面对故乡及生活的真情书写 刘绪才 高云峰的散文是以生活的原色为底色的创作,是典型的有时代痕迹的非虚构写作。他的散文取材自己的故乡及生活,围绕着亲情、乡情以及丰富的社会记忆进行创作,主题集中,但题材又丰富多样,多层面、多角度的展示了自己的生活观察和生命体验。 关于故乡的写作是很难在深度上出现大的突破的。但是,故乡的独异性和体验的个人化特点又往往赋予这种题材的创作更多的意想不到的精彩。正是这个原因,鲁迅笔下的绍兴、沈从文笔下的湘西、汪曾祺笔下的高邮、莫言笔下的高密东北乡等都具备了审美意义上的文学经典性。在高云峰的笔下,我们可以记住陕北榆林神木一个叫高念文的村镇。这里有大的陡坡,有走上半天才能到达的集市,有野外的坟地,有窑洞,有在地上嘶叫的野麻雀,有黑豆秸,有大黑羊,有诱人的汽油味儿,更有身体佝偻的奶奶、为苦难而生的母亲,当然还有一个不识愁滋味的少年,一个敏感但又自尊的孩童。就是以这个少年、这个儿童为中心,一个地域特征明显的“故乡”空间才成为了其散文的重要叙事内容。相对于这种“故乡”空间的建构,这个少年、这个儿童的行旅以及成长体验成为了叙事的中心。这个空间内的故事、风物以及作者刻意遮掩的情感和有意袒露的情怀消除了这个陕北地域对于读者的陌生化,高云峰笔下“故乡”的文学性逐渐显现出来。 但是,上述这些关于故乡的地方性知识的描写仅仅是对地方物质的有意识的呈现,而在这些表现的后面,读者应该读出一个远离故乡的“我”的怀乡情怀。作者采用这种典型的回溯式童年叙事视角,给读者呈现了一个远距离、有年代感但又不昏黄的“原乡”想象。 不学头陀法,前心安可忘。作者对“原乡”的想象是立足于自己的童年切身体验的,在他的记忆中,上个世纪60年代家乡父老乡亲的群像:“晚春时节,天气温暖,天空湛蓝,明晃晃的阳光下,人们一个个脸上热气腾腾,按季节本该换下棉衣了,可是很多人还是穿着棉袄,热得不行,就敞开怀。更多的人,和我一样穿夹袄,就是把棉袄里的棉花挖掉了,衣服颜色是一色的黑。来来往往的人一个个精瘦精瘦,脸色黢黑,黑是集市的底色。”(《少年不识愁滋味》)关于亲人,如奶奶,“在我的记忆里,奶奶就是一个柱着拐杖,摇摇晃晃独往独来的小脚老婆婆。一个人站在硷畔上,佝偻着身子,撑着枣树枝做成的拐杖,望着村口,久久伫立,若寒风中的一颗苦杏树,孤零零地枯瘦。”(《奶奶》)如母亲,“母亲一年四季除了下地干农活做饭洗锅,手里总有针线活,不是织毛袜就是纳鞋底。冬天的晚上,煤油灯下,一夜一夜地熬。积劳成疾,母亲患上严重的支气管炎,咳嗽一声接着一声,煤油灯下熬夜做鞋缝衣却不能停息,常常是鸡叫了,才和衣而卧。睡梦中会被母亲的咳嗽声惊醒,睡过去,再醒来,母亲还在边咳边做。有时,是一边唏嘘哭泣,一边做针线活,先抬起衣袖擦眼泪,再把针扎进鞋底。她没有停下来痛哭的时间,也没有停下来生病的时间。”(《为苦难而生的母亲》)通过这种切身的体验叙事,作者再次回到了故乡,真正激活了“故乡”的文学性。 解剖其散文的叙事结构,可以发现,“故乡”在他的笔下被悄然置换成了散文文本中存在的“原乡”这一情感意象。“原乡”相较之于“故乡”是被剔除了异空间“侨寓”意识的一个概念,“故乡”带有较为丰富的异地性想象,而“原乡”则是强调在地性和时代感,这个概念排斥虚拟和想象,体现了强烈的写实味道。正是这种强烈的写实性与自叙传的创作,以*原始的生存欲望为基础,消弭了作者创作时的“望乡”姿态,让读者真正融入了带有年代感的故事氛围中。 在高云峰的散文中,对话性是一个重要的写作特点。文学创作,尤其是散文,带有极强的对话性。这种对话性在他的笔下有两个层面的体现,一是与历史中自然风物、故事及人物的对话,一是与自我的对话。这种潜意识中的对话意识给他的散文创作带来了别样的风景,既激活了历史,完成了审视历史的文本意义,强化了历史感,又通过自我的对话及反省,深化了文章的意义空间,突出了散文的哲理性。 与历史中自然风物、故事及人物的对话,延展并丰富了他的散文的文本厚度。高云峰的散文,除了对故乡的倚重,还善于筛选生活中的典型事件,通过生动的细节描写,激活那些被皇天后土湮没的小人物、烟火气、流年的光影、掩映在土房子中的琐碎的人情世故等,既唤醒了自己的记忆,又完成了与亲人、乡土风物、时代印记的对话。但是,他并不是简单的将“故乡”前置,而是在表现故乡的文字中,将故乡置于历史、时代的氛围中,将个人的观察、体验作为文本推进的内驱力。在他的笔下,少年时期有机会去赶集是一件奢侈的事情,“上世纪六十年代末一个春天,在我的脚力可以往返走四十里山路的年龄,二哥领着我去公社所在地花石崖赶了*一次集”;他写花石崖,“陕北的村镇大多在山沟里,花石崖更典型,四面是高高的黄土山,一条小河由北向南,东面的山起得稍缓一些,山洼上背北面南座落了一百多户人家。西面的山起得急,在山根修了供销社、粮站、邮电所等人民公社的机关”;他写让他铭记一生的攀爬死汉渠去偷黑豆的经历,“我开始从渠底往坡顶爬。早晨的初阳照着凝霜的土地,四野寂静无声,头顶有鸟儿啾啾叫着飞过。我的眼睛不敢向四周看,连走带爬,气喘吁吁直奔黑豆盘。按照奶奶的吩咐一抱取一小把,刚取了一小把,就听见有人厉声大喊。吓得我扔掉黑豆秧就向坡底连跌带跑奔了下去。”这样的书写细读起来不就是一个个典型的趣味盎然的成长故事吗?然而,在平缓的叙述背后,作者让故乡、让亲情蒙上了历史的沧桑感,写人物突出打上历史印记的故事情节,写故乡时又较为轻松地跳出小我的记忆,让时代出镜。就这样,作者建构了一个个体——时代互文的文本结构。 整体而言,他的散文具有一种与老友对话式的较强的对话特征。更为重要的是,作者在创作中格外重视与自我的对话。在西方,与自我的对话是产生哲学的基础,而这种对话中的对谈、停顿、诘问、否定乃至自我的戏谑等都构成了文学哲理表现的重要机制。在他的笔下,写生命的体悟并不是简单的自我对话,而是与时代、与社会的多频互动。 在他的散文中运用*多的是对谈和自我的戏谑。对谈对于他的散文而言,具体体现在行文的口吻和内在的叙事节奏把握上。在《有多少人与我一样,命运与房子紧密相连》中,作者写到了房子对于爱情、婚姻的重要性,“如果你不准备将来结婚,那么你现在得有房子,这个逻辑很严密,无隙可乘。能不能和自己爱的人成一个家,得有一个房子,房子是家的前提,房子是安顿爱的地方,这没错。”在《奶奶》一文中,作者写道“那个年代,生与死都是稀里糊涂的。孩子生下来是命,夭折也是命。活下来的是运气,走了的,也没人准确地知道是什么原因。对于逝者,妈妈记得,但也只能把这份记得深深地埋在心里。”一句话道出了那个时代作为母亲的不易,这种体会的背后体现的则是作者对于生命的深刻体悟。至于自我的戏谑,作者在文章中曾经写及小学过儿童节比赛百米跑的经历,穷人家的孩子自尊、自强,但是赤脚跑完拿了*一名之后双脚的疼痛却给了作者一种深深的体悟,作者写道:“虽然小组得了*一名,但不能参加第二次复赛,算弃权,无缘奖励。我坐在小河边灰溜溜地痛了好久,脚痛心也痛。”这种自我的戏谑并没有带给文章一丝轻松甚或幽默的色彩,而是将自己少时那种源于家境的窘迫感写了出来,对一个情绪落寞的少年的描写实在让人难有轻松之感。 王安忆曾这样这评家汪曾祺的散文叙事:“总是**平凡的字眼,组成**平凡的句子,说一件**平凡的事情。轻轻松松带了读者走一条**平坦顺利简直的道路,将人一径引入,人们立定了才发现:原来是这里。”高云峰的文字也通过类似于此的一种叙事,面对故乡、故人,尤其是面对自己的内心,形成了有特色的个人叙述的模式。在他的平凡的叙事中,有心的读者是能够读出一个人的旧时光和有故事的曾经的。而再细读,读者或许还能读出一份面对过往的坦然与从容的心态。而这些的表达,才是好的散文应该带给读者的东西。

内容简介

高云峰的散文写亲人、故人,写同学、同事,写生命中给予他温暖与感动的人。读高云峰的散文,你会深刻地感到一个人的经历就是一个时代的历史,一个人的记忆就是一个时代的印记。作者用写实的笔法,不虚构,不虚情,客观冷静地摹写了生命中曾经有过的*重要的人,有历史感、沧桑感、厚重感。作者通过人的命运与时代的关系,热情讴歌了改革开放给全体中国人民带来的幸福美好。

目录

让生命中*重要的人在文字中永生 1

为苦难而生的母亲 4

叫声爸爸 27

奶奶 你是风中的一片枯叶 56

刮草地的外爷 68

与岳父下棋 83

少年不识愁滋味 97

赶集记忆 117

我们村的女人们 133

母子间的礼物 153

你的青春在我的记忆里 163

天使驾到 179

我与房子 192

人生初见 205

点点滴滴在心头 218

鸽哨,响过蓝天 227

音乐如水在我干涸的心田流过 237

想请初恋吃顿饭 248

斯人已去 师范永存 257

客厅里的颁奖典礼 283

附录 296

面对故乡及生活的真情书写 刘绪才

节选

为苦难而生的母亲 清明节,在母亲的坟前烧过纸钱,从山上回到城里,竟不由自主地走到了母亲曾经生活过的小巷里,在伸手去敲那扇铁皮大门的瞬间,仿佛听到了门里窸窸窣窣的开锁声,还有那夹杂在轻咳声中的苍老的我的乳名……“妈——”这一声回响在心底却发不出声的呼喊,惊醒了我!望着紧闭的锈迹斑驳的铁皮大门,我蓦然意识到,母亲唤儿乳名的声音永远不会再在门里响起!母亲离开这个小院、离开我、离开她的孩子们已经整整十年了。 我对母亲*早的记忆始于“襟有”(陕北把孩子送人的土话)弟弟这件事。记得那一天,家里来了一个干部模样的人,身材高大,宽眉大眼,笑容慈祥。从进门开始,这个人眼神就没有离开弟弟,对弟弟说:“只要你到我家,天天有好衣服穿,好东西吃。” 三岁的弟弟趴在母亲的怀里,吓得大气不敢喘,更不敢正眼瞧一下这个要给他当爸爸的人。母亲紧紧搂着弟弟,面露悲戚,眼睛无神而茫然。听说要把弟弟“襟有”给别人,闻讯赶回家的二姐又哭又闹,还破口大骂。二姐一哭闹,我也跟着哭,心里万分不解,如此聪明可爱的弟弟,母亲咋就舍得给了别人?三个孩子一哭,母亲的眼泪像断了线的珠子往下掉。“干部模样”的人看这一家母子哭成一窝,仿佛生离死别,眼睛红红的赶紧走了。 把弟弟“襟有”给别人,似乎是一个常说的话题,我听邻居、外爷、舅舅都给母亲说过这样的话:把孩儿给个好人家,孩儿逃个活命,大人也少受罪,母亲始终没有松口。母亲三十六岁离婚,弟弟在母亲三十六岁这一年出生,弟弟与母亲的不幸一同降临。也许,母亲舍不去自己生命的牵挂是这个离不开母亲的儿子,活下去的勇气还是这个离开母亲无法活的儿子。 “干部模样”的人走了,母亲边抹眼泪边对二姐说:“高叔叔是干部,又没孩儿,让福林(弟弟的小名)到人家逃个活命吧!”二姐听妈妈这样说,放声大哭,边哭边说:“讨吃一起讨,饿死一起死,谁也不多余,就多余福林?”二姐的话戳到母亲的痛处,母亲忽然停住哭声,歇斯底里地吼道:“罢!罢!罢!要死一起死!要死我先死!” 从此,无论任何人任何家庭,再提“襟有”,母亲都坚决拒绝,没有任何商量的余地。当我有了孩子,我明白了母亲的心,也知道了母亲的苦和痛。母子连心,送人是心头剜肉,不是万不得已母亲怎能出此下策。二姐和我只是手足难舍,年幼无知,不懂母亲把孩子送人其实是在亲情与活命的两难选择中,选择了后者。令母亲没想到的是,生生扯断亲情,比死都难! 六十年代末,我们家就好像一条在风雨中逆水而行的破船,船上挤着瑟瑟发抖的五个孩子,不会驾船的母亲用瘦弱的肩膀拉着纤绳牵着这条破船,为了船上的人能够活命,母亲在风雨中拼尽全力,以命相搏。仔细算来,那时母亲还不到四十岁,但腰背佝偻,身材瘦小,面容沧桑,唯有眼睛不大但有神、秀气、灵气。 一九六五年,父亲与母亲离婚。当时,十七岁的大姐刚刚出嫁成家,目不识丁瘦弱多病的母亲拉扯着五个孩子,大哥不满十四岁,弟弟不满周岁,中间还有二哥、二姐和我。父母离婚时判定母亲和五个孩子的生活费每月30元。可是,一九六五年冬天离婚,一九六六年秋天“当权派”父亲被打倒,不要说给家里生活费,自己连工资也没有人发了。一家六口六张嘴,首先吃饭就成了大问题。生产队分粮是“人七劳三”,就是按人头分七成,按工分分三成。我们家一窝妇孺,尽管二哥十二岁就参加劳动,但工分挣得少,没有劳力,三成分不到一成。 我的记忆,母亲一年有两个关不好过,秋天分完粮食要给人家打粮钱,每年大约五六十元,在当时这是一笔巨款,必须在旧历年底要给清。另一个大关是每到第二年的三四月份,家里的粮就吃完了,母亲称之为“刮瓮成干”,因为家里的粮食盛在瓷瓮里。我在没上学之前就知道了“青黄不接”这句成语是什么意思,黄的粮食吃完了,地里青的能吃的还没有长出来。为了尽*大限度缩短青黄不接的时间,母亲将仅有的粮食极尽节俭,稀饭清可鉴人,窝头面两斗糠一斗玉米磨成。稀饭喝了只是不抗饿,还没有什么后遗症,窝头不仅扎喉咙不好下咽,更严重的是吃进去三天才拉一次,每次干肠拉不出来要用筷子扣。我自己一个人不敢拉,看见大哥、二哥拉赶紧和他们凑在一起,拉不出来也有人帮忙。弟兄几个拉出的粪便干硬干硬,每次都带着血丝。倭瓜、土豆、酸菜顶多一半主食,树皮、草籽只要是能充饥的东西,母亲都会设法炮制成食物。就这样,至少有一个月的时间要借粮。按远近亲疏挨着往过借,母亲手里拿一个白洋布做的口袋,也就能装十多斤,进了人家门,不用开口,人家就知道了来意。那年月普遍穷,不会有宽余的粮食,但是救命要紧,没多有少,量力接济,*少的有给借过一碗小米,别小看一碗米,可以和非主粮陪伴坚持三四天,没有主粮,光吃其他植物,很快就会浮肿。有一年春天,我和二姐去胡家舅舅家借粮,头天晚上去,到第二天早上,二姐让我开口,我让二姐说。因为胡家舅舅不是亲舅舅,两个人谁都不敢开口,在院子里忸怩。其实,头一天晚上,舅舅就知道我们家一定是断顿了,和妗子已经商量好接济多少。 舅舅对我俩说:“是不是断顿了?” 我和二姐争着点头。 舅舅叹了一口气说:“先救急吧,都不宽余。” 我和二姐欢天喜地的背着舅舅给的十多斤粮食返回,至少半个月内是饿不死了。再过半个月,地里就长出苜蓿,树上就结出榆钱,槐花、柠条花就会漫山遍野,到那时,我和二姐就有了用武之地。为了不被饿死,母亲把陕北山上长的有可能变为食物的植物,几乎都试着吃过了。怕有的植物有毒,她先吃,吃过一天以后没有什么危险后果,全家人再吃。小时候不能得病,无论什么病,一病至少在炕上昏昏沉沉睡半个月。那时虽然小,但只要听到谁家的母亲直声哭喊,就知道这家的孩子病死了。饥饿的人营养差免疫力低,加上缺医少药,感冒、拉痢都会死人,得病不死全凭命拽。我的母亲领着五个嗷嗷待哺的孩子,在饥饿和死亡线上挣扎,前行的力量就是身后紧跟的死神。 吃是大问题,穿也是大问题。全家人的衣服鞋袜全是手工缝制,冬换棉夏换单,光是衣服鞋袜一家六口人一个人常年做都忙不过来。母亲一年四季除了下地干农活做饭洗锅,手里总有针线活,不是织毛袜就是纳鞋底。冬天的晚上,煤油灯下,一夜一夜的熬。积劳成疾,母亲患上严重的支气管炎,咳嗽一声接着一声,煤油灯下熬夜做鞋缝衣却不能停息,常常是鸡叫了,才和衣而卧。睡梦中会被母亲的咳嗽声惊醒,睡过去,再醒来,母亲还在边咳边做。有时,是一边唏嘘哭泣,一边做针线活,先抬起衣袖擦眼泪,再把针扎进鞋底。她没有停下来痛哭的时间,也没有停下来生病的时间。村里的婶子、大娘也知道母亲的艰难,尽可能地帮她做针线活。懂得母亲缝衣做鞋的不易,我们弟兄几个从春天地不凉开始,一直到秋天天凉之前都打赤脚,不穿鞋。哥哥、姐姐长个了,衣服短了不能穿,拆改拆改我和弟弟穿。棉衣挖去棉花就是冬春换季的夹袄,夏天大多数时间只穿半裤半褂。 住的家是爷爷土改时分的一孔土窑洞,传说是我们村立祖高念文挖的。我考证我们村至少在明朝成化年(1464—1487)有了人生存的记载,由此说来,我们家的土窑洞有至少五百年的历史。这个有五百岁的老窑,深不过五米,宽不过三米,高不过二米五,使用面积也就是十五平米。一半是炕,一半是地,地上四分之一的地方是锅台。不到六平米的炕上大小睡六口人,大姐回来或者亲戚来了,我和二哥就要到别人家或是奶奶家借宿。这一孔老旧的土窑洞庇佑了寡母幼子一家六口人,也容纳见证了母亲所有的苦难。 物质上的压力是有形的,对离婚鄙视的固有观念,对“当权派”被打倒的幸灾乐祸,茶余饭后的风言风语,都是弥漫在这个破碎的、风雨飘摇的家庭令人窒息的无形的精神压力。别的不说,秋天每次分粮食,打谷场上总会听到人家骂骂咧咧。母亲总担心生产队的会计会有意给我们家少算,每次分粮,母亲总是先把自家能分多少心算出来,现在想想真是一个奇迹。那时生产队分粮,先是用木斗盘出总量,再按人七劳三计算。比如要分的粮食正好是一百斗,按人分的七十斗除以生产队的总人数,再乘以家庭人口,是按人分的数。按劳动工分分的三十斗既要知道当时劳力的总工分数,又要算出每一分分多少,再乘每家的工分,才能算出按工分的数,人口数加工分数才是某一家人的总数。整个运算加减乘除四则混合运算全都得用上,会计用算盘噼里啪啦打几个小时才能算出来。母亲只要知道了总数,一会儿就知道我们家能分多少。有几次,会计算的和母亲不一致,母亲让重算,果然是会计错了,为此会计和我们家结了仇。 孩子多自然会惹事多,尤其是我,是村里有名的调皮鬼孩子王,下河捉蝌蚪,上山追兔子,吵嘴打架,无所不极。母亲是一个爱面子的人,特别怕别人骂“有人养,没人教”这句话,对我们兄弟姊妹管教十分严。 一个夏日的晌午,趁大人们午休,我在生产队饲养院的窑脑畔掏麻雀窝,小伙伴扯着我的双腿,我的半个身子在上,半个身子探下去,用一根圪针条掏。麻雀窝里鸟蛋或者是幼仔,蛇都喜欢吃,有时鸟窝里会有蛇,不能伸进手掏。陕北窑洞为了防水,在离顶一尺的地方都安装石板房檐,也是一尺多宽。房檐都是沙石板做的,年长日久,分化严重,极其脆弱,搞不好会连人带石板檐一起掉下去。我把圪针条伸进麻雀窝,里边的麻雀幼仔吱吱乱叫,头顶上老麻雀飞来飞去,拼命嘶叫,恨不得扑在我的头上撕啄。圪针条前端有刺,麻雀窝是老麻雀衔乱麻、布条、鸡毛垫成,伸进去一转就拉了出来,正准备伸手抓窝里的四只雀儿,忽然看见母亲站在院子里怒目圆睁,手里提着一根柳条。手一哆嗦,雀窝掉在了院子里,四只还未长出羽毛的幼雀,一边吱吱乱叫一边挣扎,老麻雀围着幼崽,拃着翅膀尖叫。“小林,下来!”母亲叫我小名的腔调都变了,声音不高,却怒气十足。我在窑顶,母亲在院子里,逃走很容易,但我没有这样做,村子里有好多人看着,我不能让母亲没有面子。尽管磨磨蹭蹭,我还是下到院子,还未站稳,屁股上就是一顿乱抽。我还没哭,母亲先哭了,她拉我走到掉下来的麻雀窝边,那几只小雀儿奄奄一息,母麻雀围着自己快要死去的孩子一边转圈一边嘶叫,并不怕人。母亲指着地上嘶叫的母麻雀说:“妈妈就是这只母麻雀!”话未说完,泣不成声。尽管懵懂,我还是恍然明白了母亲的心,想起我们这个家,想起母亲为儿女所做的一切,心如圪针条在掏。从此,我再没有做过一次戕害小生灵的事。

作者简介

高云峰,1962年生,陕西神木人。下乡当过知青,下海经过商,当过小学校长、中学校长、大学专科学校书记、大学本科学校副书记,做过老师、秘书、官员、研究员,获过内蒙古自治区第十二届索龙嘎文学奖。

-

快乐就是哈哈哈哈哈 插图纪念版

¥15.6¥52.0 -

我从未如此眷恋人间

¥17.5¥49.8 -

西南联大文学课

¥20.9¥58.0 -

十三邀4:“这样的时代,有这样一个人”(八品)

¥22.6¥58.0 -

她们

¥16.8¥46.8 -

事已至此先吃饭吧

¥16.5¥55.0 -

别怕!请允许一切发生

¥17.5¥49.8 -

战争与和平(上下)

¥23.4¥78.0 -

长篇小说:一句顶一万句

¥41.5¥68.0 -

又得浮生一日闲

¥15.9¥49.8 -

这辈子 :1920-2020外婆回忆录

¥15.8¥45.0 -

平平仄仄平平仄

¥24.3¥68.0 -

宋词三百首鉴赏辞典(文通版)

¥13.0¥42.0 -

山月记

¥14.8¥39.0 -

树会记住很多事

¥9.2¥29.8 -

我生命中的那些人物

¥6.0¥20.0 -

我与地坛

¥20.2¥28.0 -

茶,汤和好天气

¥7.6¥28.0 -

花.猫.幽默家:老舍散文经典全集

¥13.5¥45.0 -

通往天竺之路

¥17.4¥58.0