- ISBN:9787559847676

- 装帧:一般轻型纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:620

- 出版时间:2022-04-01

- 条形码:9787559847676 ; 978-7-5598-4767-6

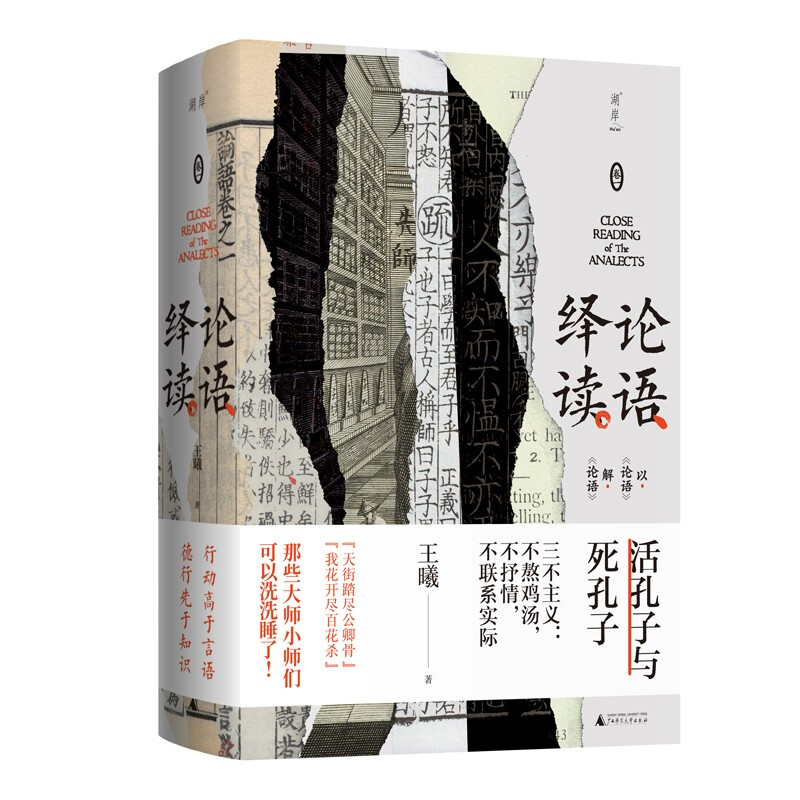

本书特色

以《论语》解《论语》,揭开原始儒学之新面相,清理湮没已久的大逻辑,三十年学术积累,《论语》注本迭代之作,《论语绎读》系列首卷全国上市。《论语》就是中国人的文化原乡,尽管回不去了,但总也忍不住要回头望一望我们来时的路。

内容简介

本书把历来对《论语》的误读和误解清洗一过,力图造作出一种既能在学术上有所树立,又不失普及价值的新读本。在文本层面,经由细读的功夫,直达文字和意象背后的幽隐之境;善用以《论语》解《论语》之利器,使若干散乱的章句串联为一体,并形成回环互证的关系,从而为诸多向称难解的篇章确立达诂。在思想层面,颠覆陈言,发明新旨,不但击穿某些传统认知,还孔子以素颜,并且替原始儒家揭开出若干未曾示人之新面相,清理出一系列湮埋已久的大逻辑。同情之了解,以达致与孔子心意相通;滋味之绎读,以重返我们的精神原乡。

目录

节选

解其所未解,申其所未申 ——《论语》读法 于不疑处有疑,于有疑处穷诘。 读古今注疏,经常会遇到读不通、弄不懂的情况。我们所接受的教育,使大多数人形成一种惯性思维:读不懂,首先怪自己学养差,尚不足以理解此等高深学问。笔者早年也习惯如此,可是后来渐渐觉得不大对劲。按说念了几十年书,经文或有费解之处尚属正常,但是连注解或译文都读不明白实在是不应该,会不会是后人的解释有问题? 就拿杨伯峻先生的《论语译注》和钱穆先生的《论语新解》来说,这两本书一向被当作普及读本的典范甚至标准答案,但不幸的是,其中有太多莫名其妙的讲说,横竖摸不到头脑,几欲使人撞墙。 比如两位耆宿对“人之生也直,罔之生也幸而免”一章(《雍也》6.19)的讲解,杨氏译为:“人的生存由于正直,不正直的人也可以生存,那是他侥幸地免于祸害。”钱氏阐发道:“人群之生存,由有直道。……于此人生大群中,亦有不直之人而得生存,此乃由于他人之有直道,乃幸而获免。” 按两氏的理解,孔子认为不正直的人之所以也能存活于世,靠的是侥幸和运气。这不仅让人迷惑,而且让人郁闷,因为这种说法与基本的常识、常理、常情相背离。在传统时代或社会,不正直的人向来都是如鱼得水,大行其道,何来半点儿侥幸苟活的样子或状况?否则孔子怎么会慨叹天下无道? 再比如“唯仁者能好人,能恶人”一章(《里仁》4.3),杨伯峻译为:“只有仁人才能够喜爱某人,厌恶某人。”一听就不像人话,难道达不到仁人标准的普通人就不能“喜爱”或“厌恶”某人?钱穆译为:“只有仁者,能真心地喜好人,也能真心地厌恶人。”然后又抒发了一通“人心为私欲所障蔽,所缠缚,于是好恶失其正”之类的滥调,难道普通人的喜怒爱憎之情都是假的?都是歪的?这真叫岂有此理! 像杨伯峻这般译解,那孔子就是一个二傻子;像钱穆这般做一副高深莫测状,讲一番似是而非的大道理,并不足以拔高孔子,只说明讲解人乃冬烘先生而已。如此诂经,正所谓以其昏昏,使人昭昭,绝难信从。 既然生疑,自然要寻求新义,探索新解,这样慢慢地形成一种新的阅读习惯,凡遇到不明不白、疙疙瘩瘩的说法,与其自责能力低下,不如质疑书本,以及书本背后那个人,而后上穷碧落下黄泉,动手动脚找证据,看能否给出一个更合理的阐释。这种大胆质疑的习惯一旦确立,就像打开了一扇窗,豁然开朗,一发不可收拾。在数次讲读《论语》过程中,累积了许多对前人注疏的疑惑之处,这套《论语绎读》就是对这些疑惑的回应和解答。 稍稍提炼一下,在我的阅读经验里,释疑解纷的法宝大概有以下数种: 读法之一:对读 没有完善的注本,或许将来也不会有。任何时代任意一家的讲论都不妨看,再大的权威也没必要膜拜,不管是郑玄还是朱熹,当一家之言就是了。 多家注本相对照来读,是谓对读。一个人很难同时读两种以上的本子,解决的办法是集体读。这十几年里,我曾经前后发起过三轮《论语》读书会,十来个人,每人选一种中意的注本,一起来读。你听完别人的见解,也给大家绍介一下自己手里的本子有何歧见异说,这样读下来,相当于每个人一次读了十来种书,于意见纷披之中探赜索隐,钩深致远,读书之乐,莫过于此。至于结论,并不强求一致,各是其是亦无妨,重要的是开眼界,修境界,梳理思绪,升华智识,以救一孔之鄙陋,以登百家之肩顶。 时下流行之注本,如钱穆、杨伯峻、李泽厚、李零诸家,于本书而言,既是师资,也是靶子,在对读的基础上,择其善者而从之,其不善者而正之。 关于诸书之胜处与弊端,撮要如下: 钱穆《论语新解》: 钱氏之病有二:其一,谨守朱注,鲜有发明。朱子之精深没学到,道学气、方巾气倒是沾染不少。其二,历代经师意见纷纭不能相容之处多有,信者传信、疑者从疑可也。越是滞碍难通之处,钱氏越要强作说解,敷陈一番莫测高深之微言大义,实则不过堆砌村夫子式俗语套话而已。义理本来非其所长,但钱氏不甘心,硬要讲,而且大讲特讲,适足自曝其短。凡看到他说“学者当深思之”的当口,凡遇到他老先生大发议论的时候,都要小心,十有八九是以拉高调门来掩饰训诂不明、文句不通的虚弱。 杨伯峻《论语译注》: 杨书列入中小学必读,被当作标准答案,盛名之下,其实难副。杨氏不通义理也就罢了(他的口头禅是“与孔子本意不符”,其实他所谓孔子“本意”,多系时代所塑造的教条而已),训诂功夫也并不高明。他有很多自许的“发明”,不靠谱的居多。尤其使人骇异的是,杨氏向以语法名家备受推崇,但竟然无法判别《论语》书中的很多固定句式,以至于句读错误所在多有。作为流行颇广的普及读物,书中很多的白话译文远达不到“信达雅”的标准,有的甚至曲解原文,让人感到莫名其妙。杨书属于文化匮乏时代的产物,近五十年来《论语》研究的新学术成果层出不穷,早该有升级迭代版的普及读本来取代它了。 李泽厚《论语今读》: 李先生是思想家,他注《论语》本来就是“接着讲”而非“照着讲”,旧瓶装新酒,“六经责我开生面”。如果不熟悉李先生其他著作,恐怕很难理会他所讲的“情本体”、实用理性、乐感文化等等要阐发什么精义。 李零《丧家狗》: 李零出身古文字研究,本来期望他能在训诂上出彩,超越前人,破解一些谜题,可是《丧家狗》一书东拉西扯,言不及义,几乎每一篇每一章都在发牢骚,照我看就是一部谤书。说是谤书,并不是因为他把孔子看作“丧家狗”,其实这个比喻很传神,甚至他笔端时常流露出的那种轻薄和油滑也可以原谅,但不能接受的是对孔子思想惊人的隔膜和肆意的玩弄。比如在述及孔子严肃容仪、严格尊礼的行为时,李零不止一次用“装”这个词。孔子思想的根基正在于内仁外礼,仁礼一体,如果礼是“装”,那仁变成了什么?可见李氏观念的底色,还是“评法批儒”那一套。我以为,在上述几种注解中李书等而下之,令人失望,不看也罢。

作者简介

王曦,毕业于北京大学哲学系,曾任国家图书馆馆长任继愈先生学术助手。后以出书卖书为业,近年专心写作,有《论语绎读》行世。与书为伴,以遣无涯。

-

沉思录

¥28.5¥49.8 -

谈修养

¥8.0¥20.0 -

理想国-精装典藏版

¥20.4¥68.0 -

朱光潜谈美三十六讲

¥22.0¥49.9 -

第一哲学沉思录

¥16.8¥56.0 -

哲学家的狗:一本让人捧腹大笑的超萌醒脑哲学书

¥15.9¥49.8 -

中国哲学小史

¥18.4¥49.8 -

传习录

¥11.6¥55.0 -

思考的本质:杜威论逻辑思维

¥19.9¥39.8 -

圣经的故事

¥17.4¥58.0 -

周易相学精粹

¥13.7¥42.9 -

昨日书林:道教史

¥9.9¥33.0 -

西南联大哲学课

¥20.9¥58.0 -

理想国

¥7.2¥26.8 -

箭术与禅心(一位西方哲学家的禅悟实录)(精)

¥28.0¥49.0 -

中国哲学十讲

¥14.9¥49.8 -

汤用彤魏晋玄学讲义

¥5.4¥18.0 -

列宁全集4

¥4.4¥9.7 -

神话辞典

¥22.1¥49.0 -

知行合一:王阳明心学:升级图解版

¥15.4¥46.0