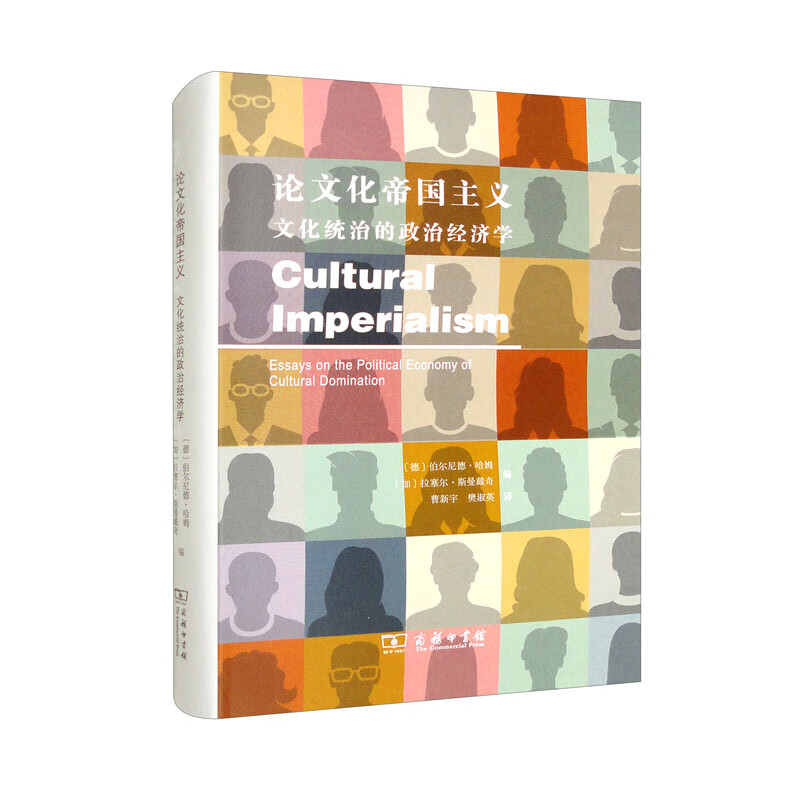

- ISBN:9787100183154

- 装帧:70g胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:其他

- 页数:470

- 出版时间:2020-09-01

- 条形码:9787100183154 ; 978-7-100-18315-4

本书特色

揭示新自由主义形态下的文化帝国主义的重要论著 本书由来自英国、加拿大、德国、印度、伊朗、菲律宾、日本、斯里兰卡和瑞士九个国家的作者的*新研究论文合集而成。 本论文集包罗万象,为当前的研究、知识以及不断增加的全球政治行为和关于文化帝国主义的论争做出了重大贡献。它贯穿多个学科。在其中一些学科领域,文化帝国主义尚未得到深入研究。这些论文强调了在西方学院派文化和流行文化之间,针对文化帝国主义的论争一直持续的重要相关性。更重要的是这些论文还提供了令人信服的证据,表明文化帝国主义、全球权力结构以及当前美国获取全球统治权的努力背后的政治与经济目标之间存在密切的关系。不仅如此,本文集中的几个章节同时也表明,从历史起源来说,文化帝国主义不是美国人的创造,它的寿命也可能比当前的美利坚帝国要长得多。

内容简介

文化帝国主义如何体现于全球地缘政治的发展方向?西方主导的文化帝国主义秩序如何破坏全球的就业和生态系统? 美国如何成功实现其在世界大部分范围内的文化统治?什么是文化帝国主义?在关于美国全球化文化统治的论战中,文化帝国主义的批判者和辩护者新近都做了哪些考据翔实的论述?文化帝国主义与新自由主义和全球化之间如何产生联系?文化帝国主义是一个单向的过程,还是一个固有的循环过程,包括了许多可能的反向文化流动?美国文化帝国主义,以及更为广泛意义上的盎格鲁—西方文化帝国主义是如何在具体的文化机构、文化过程,以及*近的全球地缘政治发展方面显示出来的?这些方面包括:好莱坞电影工业、西方文化强权和媒体工业带来的文化同质化影响;美国领导的“反恐战争”时期对大众“心灵和头脑”的争夺;新自由主义对人文主义发动的攻击;《服务贸易总协议》达成的贸易自由化和教育商品化;世界银行发起的“良善治理”政体在发展中国家强制推行;还有我们正在似乎不可避免的走向全球生态破坏的局面下体验的人类当今的大灾难。在这本独一无二的文选中这众多问题都得到了及时的回答。对文化帝国主义的批判性思想现在横跨许多学术学科和跨学科研究的分领域。本书内容对此有清楚的反映。书中提供了一系列多样化的论文,论及当今的研究、知识、全球政治举措、以及关于文化帝国主义的论争等方面的状况。这19个章节的作者具有不同的兴趣领域和地理背景,他们提供了令人信服的证据,证明文化帝国主义和全球权利结构,与隐藏在当今美国试图进行的全球统治背后的政治经济目标之间,存在着紧密的联系。但是,正如书中几章同时显示的那样,文化帝国主义在历史上当然不是美国的发明,有可能比当今美帝国持续得更为长久。

目录

前言

致谢

著者简介

**部分 定义文化帝国主义

引言

**章 文化帝国主义及其批判:对文化统治与文化对抗的再思考

第二章 文化帝国主义:文化统治的政治经济学

第二部分 文化帝国主义:历史与未来

引言

第三章 文化帝国主义:历史与未来

第四章 作为未来理论的帝国主义

第五章 见利忘义的科学:作为文化帝国主义的科学与真理

第三部分 传媒帝国主义与文化政治

引言

第六章 将统治合法化:关于文化帝国主义多变面孔的笔记

第七章 内容产业和文化多样性:以电影为例

第八章 网络空间内外的文化帝国主义、国家权力与公民积极行动主义:对亚洲新兴工业经济体的比较研究

第九章 媒体传递的价值观的转移:美国“反恐战争”及其在信息社会的影响

第四部分 新自由主义、全球化和文化帝国主义

引言

第十章 新自由主义及其对人文科学的攻击:文化帝国主义的新社会科学

第十一章 《服务贸易总协定》在教育商品化中扮演的角色

第十二章 从白人的负担到良善治理:经济自由化和法律与道德的商品化

第十三章 女权主义运动的非激进化和失败:以菲律宾为例

第五部分 语言与生态帝国主义

引言

第十四章 剖析并抵制语言帝国主义

第十五章 保护世界语言与生态多样性:一枚硬币的两面

第十六章 生态帝国主义作为文化帝国主义的一个层面

第六部分 后殖民主义与文化帝国主义

引言

第十七章 法律的文化帝国主义

第十八章 恩里克·杜塞尔与阿里·沙里亚提论文化帝国主义

第十九章 重新定义文化帝国主义与文化交往的动力

节选

《论文化帝国主义:文化统治的政治经济学》: 殖民主义文化传统的一部分是将发展中国家看作是不乏愚笨的见习民族国家,用西塞尔·罗兹(Cecil Rhodes)已经被用滥了的话来说,是半野蛮、半童稚的(half-savage and half-child)。诸如发展、现代化之类的霸权主义观点的存在,已经让这些国家看上去越来越像是贫困潦倒的待产的母亲,在繁忙的街角分娩,毫无尊严可言。所有人聚拢起来围观见证这一重大事件,给她们提供智者的忠告和一点施舍,还有专家的咨询。 有关常识的全球化结构中有一个基本的假设,认为对于一个发展中的社会来说,任何关于理想社会的不同愿景皆为自相矛盾的陈述,是一种矛盾修辞。因为发展中社会正在发展中,不应该拥有对未来的愿景。禁止发展中社会拥有愿景。它们只能有自己的目标,有不可变的、不可避免的过去、现在和未来。它们的过去和现在当然混为一体;其“自然的”非历史性确保了它们的现在与发达国家的过去没有任何两样。发展中国家的未来当然也会像发达国家现在的样子。有些不识趣的人或许会怀疑这种观点绑架了所有人类的未来愿景。他们也许不无道理,也许谬之千里,但是显然不需要从发展中国家找人过来听听他们怎么说,除非此人的观点深不可测,带着种族色彩,一切已经了然,全球媒体每天都重复着这个常识。只有具体细节有时候会发生变化,但都无关痛痒。 经济史告诉我们——我猜这与经济史学家的观点相左——几乎所有主要的发达国家是在“发展”这个概念本身在二战后出现之前获得发展的,也就是说,在发展专家、发展经济学以及发展理论产生以前就已经得到了发展。可论证的是,在主要发达国家中,只有战后日本在有关发展的观点在知识世界以及经济实践中风行之后才得到了发展。我们有时不禁会猜想,日本是在20世纪80年代正式接受了风行全球的日本管理模式和发展战略理论,并且致力于在日本国内将之体制化的时候,才开始有了发展表现和经济管理上的问题。社会与政治变化默许的理论通常比挂在嘴上的理论更为有效。至少这种默许理论不会促成一种职业阶层的形成,这种职业阶层发展了对这些理论的某种既定兴趣,并且*后使这些理论停滞不前。 无论政治经济还是发展的心理历史都正在夷平身份认同,使之变成单向的。我们一度认为中国是中国,印度是印度。现在我们却学乖了,认为它们首先都是发展中国家,忠实地遵循教科书上写好的发展轨迹,甚至许多中国人和印度人也这样认为。它们对发展主义和现代化的社会进化的要求俯首听命,从而保证了这些社会的自我定义现在主要取决于它们的国民生产总值(GDP)、人均收入、信用评级、出口潜力、银行利率以及国防能力。而它们的社会、文化和生活方式已经被认定是过时了,只能引起游客和学术领域专家的兴趣。的确,这些社会自身看上去也已经做好准备,甚而急切地要去摒弃自我个性的关键部分,以避免在全球秩序中被断定为多余之物。 就连这样有时也行不通。作为一个现代化的民族国家、经济上的超级大国,日本已经不仅抛开了其文化和生活方式的许多方面,还持续寻求被重新定义为一个高效的现代化的人一机系统和政治经济。日本拥有与众不同的多信仰观点(例如,它是少数几个不同信仰百分比加起来多于百分之百的国家之一,因为大多数日本人有不止一种信仰),努力确保高度工业化社会中还有不同社区的存在,日本神道教(Shinto)甚至还有“不可思议的”800万男女诸神,而该国对稻谷和稻农有“非理性的”喜爱——所有这些显而易见地与全球化的大众文化毫无共同语言。 ……

作者简介

伯尔尼德·哈姆(Bernd Hamm),在瑞士的伯尔尼大学分别获得社会学与经济学学位(1974年)和社会学博士学位(1975年)。他曾担任瑞士市、州及联邦机构的私人顾问,但在1977年之后,他一直在特里尔大学教授社会学,主要讲授人居环境、环境和规划社会学。1984年至1995年,他担任联合国教科文组织德国委员会社会科学分会主席,主要关注全球问题和未来研究,其中包括可持续性发展问题。他在上述所有领域都发表了大量作品。1981年以来,他一直在东欧、北美、亚洲和澳大利亚等地工作,并在欧洲和加拿大一些大学担任访问教授。1995年他获得波兰卡托维兹经济大学荣誉博士学位。 拉塞尔·斯曼戴奇(Russell Smandych),加拿大温尼伯市曼尼托巴大学的社会学与犯罪学教授。他的研究兴趣与三个社会历史和犯罪学研究领域交叉:法律命令与社会控制的比较史研究,主要关注英国殖民刑法在土著人中的适用;加拿大历史上土著人的童年与殖民主义;20世纪90年代以来的加拿大青少年司法改革。他的文章曾在一些论文集中发表,他还在期刊上发表了大量关于犯罪学和司法史的论文,并与他人合著了相关书籍。

-

曾国藩的经济课

¥30.6¥68.0 -

国富论

¥8.8¥35.0 -

博弈论

¥13.1¥38.0 -

看得懂的经济学-哈佛教授最受欢迎的经济学课

¥15.7¥58.0 -

经济学通俗读物:北大经济课(受益一生的经济学智慧)

¥11.7¥35.0 -

斯密评传

¥14.4¥45.0 -

图解资本论

¥12.0¥46.0 -

认知世界的经济学

¥16.8¥48.0 -

1949-2009-八次危机-中国的真实经验

¥34.1¥55.0 -

星际迷航经济学 科幻、经济学和未来世界

¥16.4¥49.8 -

资本论

¥34.1¥59.8 -

中世纪商业合伙史

¥16.7¥49.0 -

博弈论

¥25.9¥49.8 -

经济常识一本全

¥10.5¥35.0 -

经济学通识-第二版

¥20.3¥58.0 -

![收入不平等/[英]理查德·威尔金森、凯特·皮克特](/Content/images/nopic.jpg)

收入不平等/[英]理查德·威尔金森、凯特·皮克特

¥40.0¥65.0 -

财富从哪来

¥20.8¥65.0 -

英国的经济组织

¥6.5¥18.0 -

日本的反省-走向没落的经济大国

¥12.6¥35.0 -

贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷(修订版)2023新版

¥46.9¥69.0