- ISBN:9787532183418

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:1464

- 出版时间:2022-09-01

- 条形码:9787532183418 ; 978-7-5321-8341-8

本书特色

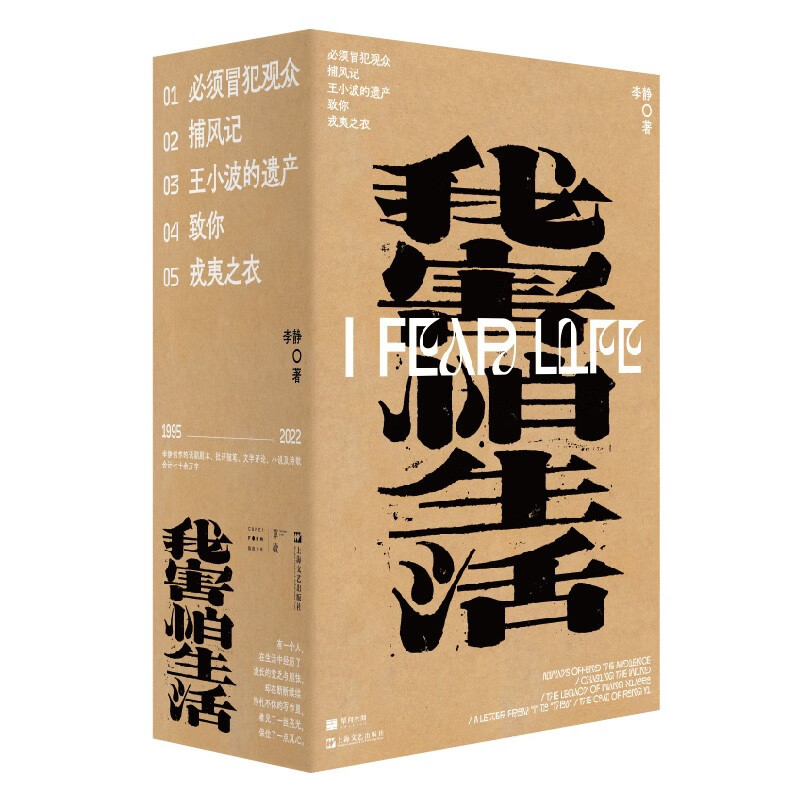

★ 剧作家、文学评论家李静五册新书合集推出,有批评随笔(《必须冒犯观众(新版)》)、作家作品专论长文(《捕风记(新版)》)、回忆评论作家的专书(《王小波的遗产》)、个人诗文随笔结集《致你》和戏剧剧本《戎夷之衣》,合计七十余万字,完整呈现一位创作者的写作历程和体例丰富的文学读本,让读者能在一套书中尝试进入风格不同的写作、领略文学的整体魅力。 ★ 了解近三十年(1995—2022)中国当代文学和戏剧创作的路径,看到这个时代重要的作家与不可错过的戏剧家:彼得·汉德克、林兆华、木心、莫言、止庵、林白、王安忆、贾平凹、过士行…… ★ 在一个文学评论家的直言不讳中锚定批评的价值,倾听文学与今天的“对话”——在中国当代文艺愈发被人诟病为利益切割所的今天,在当今知识阶层中间,批判性话语已成为*受批判的话语,但“唯有毫不妥协地冒犯观众的积习,艺术才能长进其自身”。从对自己影响至深的鲁迅、王小波,到莫言、木心、王安忆等当代文学史上的重要作家,李静在《必须冒犯观众》和《捕风记》中对他们的创作进行了严谨深入且不失犀利的评论。“如果没人敢从精神上批判地正视自己的恐惧经验,我们也就永远无法走出这种恐惧。” ★ 追随一个文学评论者走上戏剧创作的脚步,感知戏剧的魅力,在舞台上直面这个时代*本质、*疼痛的问题与冲突,寻回读者、观众的心——戏剧是一种*有攻击性也*能凝聚爱的灵魂对话:图米纳斯“背叛”歌德,契诃夫揭示“人类灵魂惰力”,麦克多纳写整个人类犯罪与受罪的缩影……从评析彼得·汉德克、林兆华、过士行等人的戏剧,到自己创作的剧本《戎夷之衣》,李静通过戏剧分享自己对当下时代的感受与反思,直面这时代*本质、*疼痛的社会问题与精神冲突。 ★ 带你认识王小波——一位给中国文学带来解放性的笑声的作家。《王小波的遗产》是李静关于作家王小波的评论与回忆文章的结集,断续写于1995年至2022年。她在书中亲口招认了自己的文学渊源,坦言自己的师承——“我的**位文学老师,就是他”。作为一位特立独行的中国知识分子,他的“智慧”与“有趣”超越中国文化反智传统的边界,为后来的写作者开拓了更为广阔的文学空间。

内容简介

《我害怕生活》(全5册)集结了话剧剧本、批评随笔、文学评论、小说及诗歌,合计七十余万字,呈现了李静1995年至2022年期间的创作: “有一个人,在生活中经历了漫长的贫乏与胆怯,却在断断续续挣扎不休的写作里,看见了一丝亮光” 《必须冒犯观众》收录了李静二十五年间关于文学、戏剧、电影、泛文化现象的批评随笔和自己所写《大先生》《秦国喜剧》等几部戏剧作品的创作谈。此书曾于2014年出版,此次新版,撤去了若干旧作、增加了1997—2003年和2014—2022年间写作的二十余篇文章,并按论域重新编排。 《捕风记》收入了李静对十四位戏剧家、作家和批评家的集中论述。此书曾于2011年出版,此次再版,有增有删,所论者为:契诃夫,彼得·汉德克,林兆华,过士行,朱西甯,木心,莫言,王小妮,止庵,林白,王安忆,贾平凹,林贤治,郭宏安。 《王小波的遗产》是李静关于作家王小波的评论与回忆文章的结集,断续写于1995年至2022年。*近一篇《海绵记》写于2022年4月,是预防遗忘的细节记忆与片段反思。中间各篇,写于不同的年份,显现出对他不同程度的理解。总成一书,以纪念王小波给中国文学带来的解放性的笑声,以表达作者对他文学遗产的感激之情。 《致你》是李静的私人创作集,写于1996年到2021年,包括从未发表的诗歌,以及一些散文和短篇小说,首次结集出版。 《戎夷之衣》是李静完成于2021年的话剧剧本,借《吕氏春秋》里的一个故事,叩问人心中的光与暗。

目录

01 《必须冒犯观众》

甲辑

唯有爱与美不想征服,却永能征服

图米纳斯对歌德的“背叛”

关于死亡的不朽之诗

当人想成为神

在这残酷的世界,看一次大师的小憩

《枕头人》:故事的“罪孽”

……

乙辑

情热

《色,戒》:人性战胜国家

《梅兰芳》的精神分裂

《五加五》的轻与重

把药裹在糖里

伯格曼二题

……

丙辑

幽默与药

关于“幽默”的随感录

浩瀚的灵魂

精神的自由与地上的面包

法国小说札记二则

艺术家还是哲学家?

没有一个人是一座孤岛

……

丁辑

文学批评的精神角色

文学批评的“不之性质”

卑从的艺术与自由的艺术

“耳朵”与缪斯

媒体批评与学院批评

我所看到的2004年中国随笔,兼及随笔的条件和赌注

……

戊辑

“个人”的精神成熟与“中国文艺复兴”

“那是些肮脏的事情!”

恋父文化

《不得已》新篇

……

己辑

我为什么这样写“鲁迅”?

鲁迅,戏剧创作的“百慕大三角”

关于鲁迅的几条思絮

写作的灵魂想象力

……

02 《捕风记》

甲辑

良心的交响乐——关于契诃夫和他的戏剧

内在世界的外在世界的内在世界——关于彼得· 汉德克的戏剧

自由的美学,或对一种绝对的开放——论剧场导演林兆华

……

乙辑

他让我们久违地想起“重要的事物”——论朱西甯的《铁浆》《旱魃》

……

丙辑

道德焦虑下的反抗与救赎——关于林贤治的知识分子研究

当此时代,批评何为?——郭宏安的《从阅读到批评》及其他

03 《王小波的遗产》

海绵记

关于王小波的否定之否定

王小波与柯希莫男爵

王小波:智慧的诗学

反对哲人王

......

04 《致你》

甲辑

安吉,哦,安吉

姥姥

可怜她只是一个小小的猫咪

……

乙辑

探究写作不快乐的根源及应当快乐之理由

磨刀霍霍

子曰

一个流氓的诞生

寒冬的哭泣

2008年5月19日14点28分

……

05 《戎夷之衣》

**幕

第二幕

第三幕

第四幕

麦子落在盐碱地,又能如何——《戎夷之衣》创作谈

节选

01 《必须冒犯观众》 “文学批评”是什么呢?我以为它不折不扣乃是艺术之一种。自由的而非卑从的艺术。 唯有毫不妥协地冒犯观众的积习,艺术才能长进其自身。 如果没人敢从精神上批判地正视自己的恐惧经验,我们也就永远无法走出这种恐惧。 充分发育过的“个人”的自我超越,和从未深刻认知过“个人”的集体主义,词句的表面多相似!其意义却完全相反。 02 《捕风记》 中国的作者却往往在预设读者比自己笨的前提下写作。在此前提下,作为“庸众”的读者势必永远不可能理解“精英”作者,因此,道德高尚的作者决定教育他们,性情孤傲的作者决定不理他们,于是大家都关起心门来幽闭地写作—即使写的是“广阔天地”,其精神关怀也是封闭的。因此,当下纯文学是如此缺少“有趣”和“对话”,以至于纯文学作者之外的普通读者几乎不再阅读它们。纯文学成了圈内人自娱的游戏,这种情形真是十足无趣。 人文主义者历来存在着人到底应“积极生活”还是“消极默观”的争议。表现在艺术观上,便是“为人生而艺术”和“为艺术而艺术”的争执。诗人艾略特在追悼诗人叶芝时说:“他竟能在两者之间独持一项绝非折衷的正确观点。”这也是木心深以为然的观点。这意思是:对于“人生”,保持辽阔而热诚的观照,但将此“观照”转化为“艺术”之时,则虔诚服从艺术自身的律令。 众所周知,由于中国当代文艺已从精神创造的领地,蜕变为利益切割的场所,因此从西方汉学家到国内一般公众,普遍认为这里的文艺不值得严肃对待;若是有人严肃对待,则难免被认为是一片虚空,一场捕风。但是就我的感知经验看来,这种基于道德优越感的抽象否定无益于我们自身创造力的生成。创造只有在高级意义体的长久注视之下,才可能自我完善。文艺批评就是这种“注视”。如果它一直草率从事,那么被扼杀和淹没的将是真正的创造者。而他们之所以被如此对待,竟只因为他们与艺术的谋利者共存于同一空间,这实在有欠公平。因此,负责任的文艺批评,需要与同一语境的创造者深入对话—分享他们的经验,探知他们的盲点,与他们一道,辨认自我的困境和未来的图景。 03 《王小波的遗产》 那是一个特立独行的中国知识分子的声音,同时也是一个既不庄重又不雅驯、闹腾得天翻地覆的捣蛋鬼的声音。这个声音令我们大笑,因为它幽默、有趣;也令我们流泪,因为那幽默是黑色的,那有趣的背后却盘踞着无边而滞重的无趣。 ?一个作家以付诸生命的文学实践触及精神的现实,并由此而超越文学的边界,启?示人们去建立更富个体意识、科学态度和创造精神的思想趣味与价值观,这是“王小波热”*主要的内涵。 ?一个作者亲口招认自己的文学渊源,是一件有损他/她虚荣心的事,也可能是给自己脸上贴金的事。无论你们怎么看,我都愿意像王小波在《我的师承》里那样,坦言自己的师承——我的**位文学老师,就是他。这并不意味着要照搬他的手法,复制他的思想。不。有句老话:“学我者生,似我者死”——它揭示了前辈道路的启示性与创作者自身的原创性之间,并行不悖的关系。作家*终要成为他自己,但他需要诚实面对自己的来路和源泉。 04 《致你》 亲爱的你 : 我是在一块晃动开裂的土地上给你写信。我本想在孤单恐惧中呼求你,但现在,却迫不及待要把一个好消息告诉你——它借着一些眼泪传递给我,我却要用它赞美你。 每一个人,都是既陷在罪中又时有光辉的人。都是不可替代的人。都是至为宝贵的人。都是可能奔向你的人。都是唯一的人。你绝不强迫任何一个人听从你。你只是照着ta的个性,怀着无法测度的爱和忍耐,启示ta,等待ta,直到ta突然领受启示,认识了你,然后急不可待地奔向你。这是你爱人的方式。 这自由不从金钱堆积的闲暇而来,而从负重之际对TA的仰望而来。这自由不来自‘仓廪实而知礼节,衣食足然后知荣辱’,相反,将‘物质丰裕’作为追求自由的前提,作为衡量文明程度和个人素质的标准,正是撒旦的诡计:它知道唯有如此,人才能老老实实典当头脑、良心、身体和时间,供它驱使,并在仓廪衣食和真理自由之间出现张力时,理直气壮地站在前者一边,迅速遗忘和抛弃后者。真理中的自由不接受任何物质限定,因为她不从地上来,而从天上来,从TA超越于万物的爱和公义而来。 他说他*大的恐惧就是成为世界的旁观者,为此他不停地说话和行动,不停地从一个地方流浪到另一个地方,不停地交游、争吵和背叛,不停地犯下无数过错。他说他此前*大的愿望就是穷尽人生的无限可能,而现在则有些心灰意冷,因为人生的可能也就不过如此。她听着他的话,觉得自己真是不幸的。她曾经和他有着同样的愿望,但她并没有行动过,洁身自好的习惯*终让她选择了冷眼旁观。在防止不幸和杜绝过错的岁月中,她感到自己没有成长地衰老了。她没想过这会是她*大的不幸与过错。 05 《戎夷之衣》 人当如何行事为人,如何承受信与疑,如何看待罪与义。这不是一个小问题。 行义,须出于本心。 你良心里飘着的小雪花,是不是每一片都安然无恙? 留心观察周遭的现实,时常感到一种令人惊异的单面性。我们所目睹的恶,往往是毫不犹豫、首尾一贯、简捷高效的。绝无良心的纠结。所有决定,皆明确无误地出发于自利自保自我膜拜之心。 对舍己为人的道德之持守,反成就了一场“道德的逆淘汰”——死去的是义士,活下来的却是“不肖人”,一如历史现实时常上演的剧情。 问题在于:麦粒若落在盐碱地里怎么办?它还会结子粒吗?若会,那是怎样的子粒?若不会,那么我该如何看待“麦粒白白死在盐碱地”这件事?这看法隐含着人当如何行事为人,如何承受信与疑,如何看待罪与义。这不是一个小问题。

作者简介

李静,剧作家、文学评论家。著有话剧《大先生》《秦国喜剧》,批评随笔集《捕风记》《必须冒犯观众》等。现居北京。

-

快乐就是哈哈哈哈哈 插图纪念版

¥15.6¥52.0 -

我从未如此眷恋人间

¥17.5¥49.8 -

西南联大文学课

¥20.9¥58.0 -

十三邀4:“这样的时代,有这样一个人”(八品)

¥22.6¥58.0 -

她们

¥16.8¥46.8 -

事已至此先吃饭吧

¥28.0¥55.0 -

别怕!请允许一切发生

¥17.5¥49.8 -

长篇小说:一句顶一万句

¥41.5¥68.0 -

战争与和平(上下)

¥32.9¥78.0 -

又得浮生一日闲

¥24.9¥49.8 -

这辈子 :1920-2020外婆回忆录

¥28.4¥45.0 -

平平仄仄平平仄

¥24.3¥68.0 -

宋词三百首鉴赏辞典(文通版)

¥25.2¥42.0 -

山月记

¥27.7¥39.0 -

树会记住很多事

¥9.2¥29.8 -

我生命中的那些人物

¥10.3¥20.0 -

我与地坛

¥20.2¥28.0 -

茶,汤和好天气

¥13.9¥28.0 -

花.猫.幽默家:老舍散文经典全集

¥13.5¥45.0 -

通往天竺之路

¥17.4¥58.0