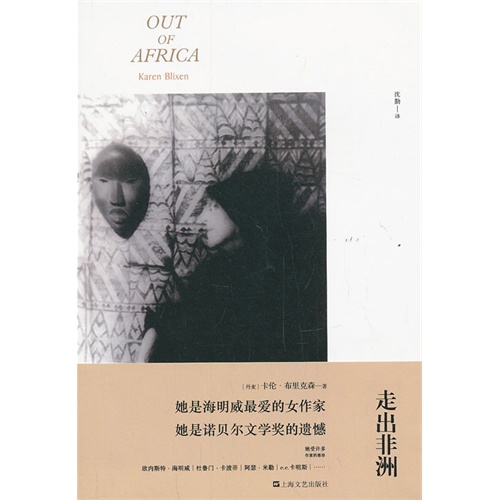

包邮走出非洲

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787532137084

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:356

- 出版时间:2014-01-01

- 条形码:9787532137084 ; 978-7-5321-3708-4

本书特色

《走出非洲》编著者卡伦布里克森。

这部自传体小说首次出版于一九三七年,讲述了作者在非洲经营咖啡农场的故事。

《走出非洲》内容分为五个部分,其中大部分是非线性的叙述,似乎没有特别的时序可循。前两部分主要侧重于住在农场的非洲人或跟农场有生意往来的人,以及在发生意外的枪击事件后,作者对当地人正义和惩罚观念的近距离观察。第三部分“农庄访客” 描写了更加丰富多彩的人物角色,这些人把咖啡农场当做一个安全的避风港,而第四部分“殖民者的日记 ”则反映在白人殖民者的非洲生活。第五部分“永别了,我的农场”开始采用了更多的线性叙述,详细讲述了农场的财务状况以及几位亲密朋友的死亡,农场*后被迫出售,作者坐上火车离去,回望熟悉的恩贡山渐渐远去。

这部小说具有忧伤的哀歌风格,书中写到了至少五个重要人物的死亡。作者一开篇就对失落的情感充满了痛苦的沉思,对她在非洲的岁月充满了怀念。在二十世纪的头二十年里,许多欧洲殖民者都把肯尼亚看做永恒的天堂,缓慢的生活节奏,旱季和雨季的流转,还有自家农场附近成群的大象、斑马、长颈鹿、狮子、河马,又是猎手的梦想之地。虽然施行的是英国法律和经济控制,但这里数千欧洲殖民者并不把自己当做征服者或压迫者,而是这片土地和人民的管家。这种信念使得肯尼亚成了史前乌托邦式的梦想家园,但它终究只是一个想象。卡伦布里克森记录了这个她曾了解的非洲,哀悼这个无可挽回地失去的世界,她的故事里有离群索居的精彩人生,更有与之朝夕相伴的大自然的丰富多样性。

内容简介

《走出非洲》编著者卡伦·布里克森。 这部自传体小说首次出版于一九三七年,讲述了作者在非洲经营咖啡农场的故事。 《走出非洲》内容分为五个部分,其中大部分是非线性的叙述,似乎没有特别的时序可循。前两部分主要侧重于住在农场的非洲人或跟农场有生意往来的人,以及在发生意外的枪击事件后,作者对当地人正义和惩罚观念的近距离观察。第三部分“农庄访客”描写了更加丰富多彩的人物角色,这些人把咖啡农场当做一个安全的避风港,而第四部分“殖民者的日记”则反映在白人殖民者的非洲生活。第五部分“永别了,我的农场”开始采用了更多的线性叙述,详细讲述了农场的财务状况以及几位亲密朋友的死亡,农场*后被迫出售,作者坐上火车离去,回望熟悉的恩贡山渐渐远去。 这部小说具有忧伤的哀歌风格,书中写到了至少五个重要人物的死亡。作者一开篇就对失落的情感充满了痛苦的沉思,对她在非洲的岁月充满了怀念。在二十世纪的头二十年里,许多欧洲殖民者都把肯尼亚看做永恒的天堂,缓慢的生活节奏,旱季和雨季的流转,还有自家农场附近成群的大象、斑马、长颈鹿、狮子、河马,又是猎手的梦想之地。虽然施行的是英国法律和经济控制,但这里数千欧洲殖民者并不把自己当做征服者或压迫者,而是这片土地和人民的管家。这种信念使得肯尼亚成了史前乌托邦式的梦想家园,但它终究只是一个想象。卡伦·布里克森记录了这个她曾了解的非洲,哀悼这个无可挽回地失去的世界,她的故事里有离群索居的精彩人生,更有与之朝夕相伴的大自然的丰富多样性。

目录

卷一**章 恩贡农场 第二章 一个土著男孩 第三章 殖民者家中的非洲人 第四章 羚羊露露 卷二 农场里的枪击意外**章 枪击意外事件 第二章 在保护区骑行 第三章 瓦麦 第四章 瓦杨格里 第五章 基库尤大酋长 卷三 农庄访客**章 盛大的舞会 第二章 亚洲来的客人 第三章 索马里女子 第四章 老克努森 第五章 栖身农场的逃犯 第六章 友人到访 第七章 尊贵的先驱者 第八章 飞翔之翼 卷四 殖民者的日记**章 野生动物的圣母院与急救中心 卷五 永别了,我的农场**章 艰难时期 第二章 齐南俊之死 第三章 山中的坟墓 第四章 变卖农场 第五章 告别之际

节选

之后,工人们为咖啡豆去壳,并划分等级,再用厚实的布袋包裹起来。然后在清晨*后的几小时里,天将亮未亮之时,我躺在床上,听着牛车装满堆得高高的咖啡豆袋,每十二辆牛车刚好装满一吨的咖啡豆,而每辆车由六头牛拉着,由车夫们赶着,沿着工厂前长长的山路,开始向内罗毕火车站进发,这一路的旅程中总是充斥着各种喊叫与喧闹。虽然工厂坐落在比内罗毕高一千多英尺的地方,但一路上也得翻山越岭,不过令我略感欣慰的是,幸好他们只要翻越一座山峰而已。夜间我走出屋子,便看见了归来的车队,一位疲惫的托托领头,精疲力竭的公牛耷拉着脑袋拖着车,而车夫总是远远地落在他们身后,一脸疲惫地在满是尘土的路上蹒跚而归。至此,我们都已尽力,一两天后咖啡豆就将漂洋过海,而我们也只能寄希望于幸运之神的眷顾,祈盼咖啡豆能在伦敦的大型拍卖会上卖出个好价钱。

我的农场占地六千英亩,所以在种植咖啡豆之余,还有不少闲余的土地可以另作他用。农场的一部分是原始丛林,其中大约一千英亩是佃农们的农地,非洲人称之为“沙姆巴”。佃农们都是这块土地上的非洲原住民,他们世代居住的土地刚好在一个白人所拥有的农场范围里,因而他们不得不一年抽出几天的工夫到农场工作。但我农场里的佃农们对这种关系却有着不同的见解,他们与他们的父辈大多出生在农场,因而更倾向于将我看作某种意义上的佃农首领。佃农们的沙姆巴比农场的其他任何地方都更具活力,四季分明,周而复始。玉米长过人高时,走在狭窄的小径上,高大的绿色植物在你两侧及头顶发出阵阵沙沙之声,然后,我们就又迎来了玉米的收获季节。妇女们在田里采收成熟的咖啡豆,并将之去壳,秸秆和荚被收拢并点燃,所以在这些日子里,农场里总是此起彼落地升起薄薄的蓝色烟柱。基库尤人也在土地上种植甘薯和一种黄绿色斑点的南瓜,甘薯那如葡萄藤般缠绕的枝叶,形成一张铺满地面的绿色藤毯。

每当走在基库尤的耕地间,非洲老妇耕耙土地的样子总是引人注目,自背后望去,就好像有只鸵鸟正将头埋在沙子里。每个基库尤家庭都有几间圆顶的小木屋和储藏用的木屋,这些屋子间的空间总是生机勃勃,土地坚硬如混凝土,玉米堆积其上,人们在此挤山羊奶,而孩子们则欢快地追着鸡群奔跑。我曾在那些晴朗的午后,去小木屋周围的甘薯地里打猎,寻找那些野鹌鹑,而非洲人饲养的鸽子就站在高高的荆棘树上大声欢唱,仿佛这片土地还依旧是原始丛林的一部分。

农场上还有几千英亩的草场,高高的草丛迎着风如海浪般翻涌,年轻的基库尤男孩赶着家里的奶牛在那里放牧。寒冷的冬季里,他们从小木屋里带来燃烧着的木炭,装进背后的柳条筐取暖,一时不慎便会引发草场大火,给农场放牧带来灾难性的后果。经年的持续干旱,也会偶尔将野生斑马和大角羚羊引来农场的这片草原。

十二英里之外的内罗毕是这个国家的中心城镇,它坐落于丘陵间略显平坦的土地上,那里有总督府和大型的政府办公机构,管理着整个国家日常运作的点点滴滴。

无论你如何评价这座城市,或好或坏,城镇生活总是你生活中必不可少的一部分,城市总是吸引着人们,这吸引力就好似一种精神上的万有引力。晚上,繁华的光芒闪烁于城市上空,从我农场的住处也清晰可见,我时常凝视着这迷蒙光影,怀念起远在欧洲的那些大都市。

我初次踏上非洲大陆时,这里还没有汽车,我们或骑马或驾着由六头骡子拉着的骡车前往内罗毕。

P8-P9

作者简介

卡伦·布里克森,1885年4月17日生于丹麦,早年在哥本哈根、巴黎和罗马学习艺术。1914年随丈夫布里克森男爵移居肯尼亚,经营一个咖啡农场。她在非洲生活r十七年,1931年返回丹麦,从事文学创作。 她同时用英语和丹麦语写作,1934年用笔名伊萨克迪内森出版了**部作品《七个哥特故事》,据说用这个男性化的笔名是为了赢得男性读者。她被当时的评论界称为“我们这个时代*精致*独特的艺术家之一”。 1937年,她的第二部作品《走出非洲》出版,这部自传体小说用英语写成,而后翻译成丹麦语,叙述了她在肯尼亚悲欢离合的真实生活,用优美的文字写出了对非洲风土人情的熟悉和眷恋。她的主要作品还有《冬天的故事》、《草坪上的影子》等。 卡伦布里克森曾入选诺贝尔文学奖短名单,但由于诺奖评委对北欧作家获奖怀有“北欧中心主义”的负罪感,直到去世,她都没有获得诺贝尔文学奖。1962年9月7日,她因病辞世。

-

实用小儿普通外科与新生儿外科问答

¥13.6¥40.0 -

Java程序设计

¥13.7¥21.0 -

中华精神家园-衣食天下-丝绸绵缎

¥8.7¥29.8 -

毛泽东的青少年时代专著儿童版金民卿,沈清主编maozedongdeqingshaonian

¥13.0¥20.0 -

会计学-(第3版)

¥14.3¥38.0 -

总有老师要请家长

¥36.1¥54.8 -

小学生旅游作文 (附赠妙语摘抄本)

¥9.5¥12.0 -

2004-2013-小学高年级卷-澳大利亚数学能力检测试题解析与评注-(适用于小学五.六年级)

¥39.9¥54.0 -

奢华之色:宋元明金银器研究卷一宋元金银首饰(精)

¥116.8¥146.0 -

刑事审判参考-总第111集

¥19.6¥38.0

-

莫言的奇奇怪怪故事集

¥19.0¥59.9 -

2025读书月阅读盲盒——我独钟意命运角落的人

¥42.3¥168.0 -

悉达多

¥13.0¥28.0 -

2025读书月阅读盲盒——经常作案的朋友都知道

¥42.3¥168.0 -

死魂灵

¥14.0¥48.0 -

本森小姐的甲虫

¥15.9¥55.0 -

面纱

¥17.9¥49.8 -

一个陌生女人的来信

¥13.7¥39.8 -

失去一切的人

¥16.6¥52.0 -

罗生门

¥10.0¥36.0 -

鼠疫

¥12.6¥38.8 -

1984-插图珍藏版

¥9.9¥29.8 -

重生

¥12.9¥39.8 -

烟与镜

¥15.4¥48.0 -

未来的最后一年

¥16.9¥49.8 -

山海经

¥18.0¥68.0 -

刀锋

¥12.5¥46.0 -

月亮与六便士

¥10.9¥38.0 -

小小小小的火

¥15.0¥52.0 -

我是猫

¥13.0¥46.0