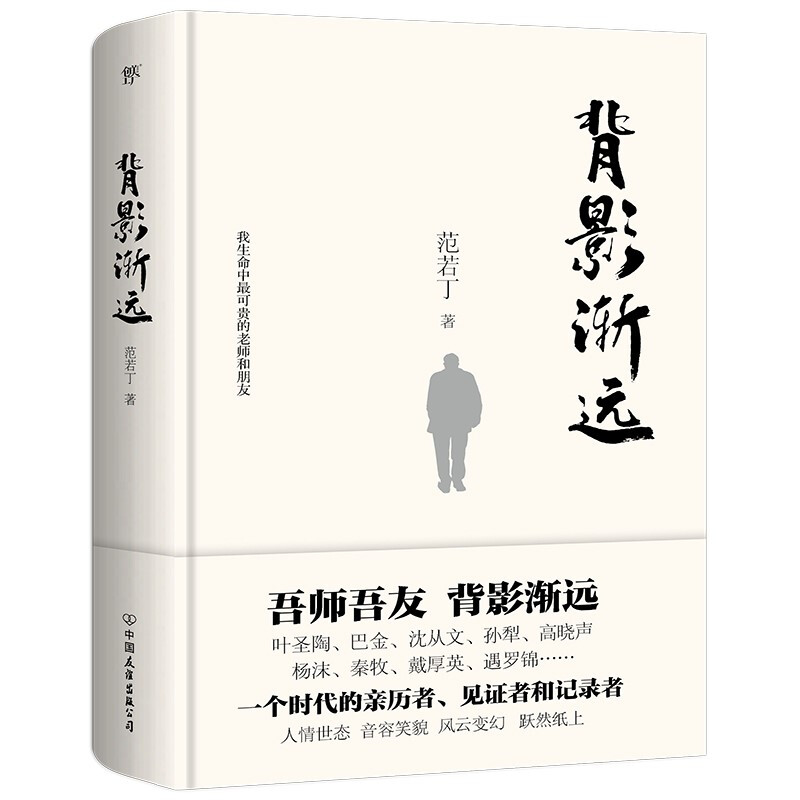

包邮背影渐远

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787505752498

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:296

- 出版时间:2021-09-01

- 条形码:9787505752498 ; 978-7-5057-5249-8

本书特色

1.广东省第八届鲁迅文学艺术奖获奖者作品,饱含家国情怀的记忆之书。 2.原花城出版社社长、《花城》主编,著名作家范若丁沉淀六十年的怀人记事散文佳作。 3.回忆我生命中可贵的老师和朋友:叶圣陶、巴金、沈从文、端木蕻良、孙犁、高晓声、杨沫、秦牧、戴厚英、遇罗锦等。 4.一个时代的见证者和记录者。人情世态,音容笑貌,风云变幻,跃然纸上。 5.人生也有这种机缘,会遇到熠熠放光,为你照破黑暗和蒙昧的人;会遇到不弃不离,始终给你勇气和帮助的人。这就是生命中可贵的老师和朋友。——范若丁 6.精装典藏版,版式舒朗美观,给人愉悦的阅读体验,适合收藏和馈赠。

内容简介

《背影渐远》是一本具有鲜明个人风格的散文集。全书共33篇文章,大致分为三类:类为前辈老作家如叶圣陶、巴金、沈从文、端木蕻良、孙犁、杨沫等,“我有幸见过他们,并为他们编过书和文章,他们对我的影响足可以称为我的文学老师”;第二类为白桦、王蒙、张一弓,李士非、程度等,“既是我的朋友,又是我的老师,亦师亦友”;第三类是作者一生为友的知己,“磕磕碰碰伴我走尽人生路”。

目录

自序:在人生的交会点上/01

童心上一片不凋的绿荫

——记叶圣陶/001

海、激流与巴金

——访巴金兼谈《序跋集》/009

沈从文的不尽乡思/023

孙犁印象/030

兄长

——记端木蕻良/034

远去的端木蕻良/040

初见杨沫/047

当杨沫遇见秦瘦鸥/065

张中行的宽容与决绝/072

无名氏的回声/082

泪别秦牧/095

与高晓声夜谈/100

乡兄白桦/104

王蒙的宁静说/112

唱吧,一弓/119

在法兰克福遇龙应台/124

我认识的“两个”戴厚英/131

遇罗锦的“童话”/141

您的心依然炽热

——忆韩笑/159

在缅甸,我们这个团/162

梦里花落知多少

——别易征/166

一路悲歌壮君行

——送士非/170

程夫子/174

当年友伴正少年

——我和朱可/182

化民的回望/200

学长李骏/205

偶遇董辅导员/211

白云悠悠诗悠悠

——记罗沙/217

如果都德活着/222

又见姚锡娟/227

淡然李老师/231

艾老师/242

简述《世界诗库》的编译之争/253

附一:中国人啊,中国人……/264

附二:四载艰辛 八方合力/269

半套书与三位诺奖得主/274

心仪奈保尔

——《米格尔大街》随想/280

后记/283

节选

沈从文的不尽乡思 1981年春,从文先生在广州逗留期间,给我写了一张章草条幅,内文是他的新作旧体诗十首。从文先生的章草书法是很有名的,他的旧体诗作亦为精品。这轴条幅弥足珍贵。我在区庄住的时候,书房内挂的唯一一张字画,就是这轴条幅。我常面壁默诵这十首诗,其中一首《五竿竹枝词》尤能引发我的想象。诗文如下: 桃花开来回,含笑迎丽日。偶蒙春风事,生此艳阳质。岂无佳人色,但恐花不实。宛转龙火飞,零落早相失。讯知南山松,独立自萧瑟。 沈从文的故乡是凤凰,凤凰城又名镇竿,“五竿”即指凤凰一带地方。这首《五竿竹枝词》,表达了七十九岁的沈从文对离别数十载的故乡的思念。在诗人的思念中,五竿故地正是一派桃李迎日的初春绚丽景色,但春风如煦却又春寒料峭,在乍暖还寒当中,桃红李白终难以自持,还是凋谢了。如果故乡问讯游子如今的景况,他乡游子可以告慰故乡的是,他仍像南山那棵松树一样,虽然萧瑟,但却终能面对风云变幻的尘世,独立自守啊!这首诗表达了沈从文当时的心境与浓浓的乡愁。每读这首诗,我的思绪就会随着这位敦厚的老人去到那个山高水远的边城,但也只能是神游而已。直到今年1月,我才有缘踏上那块土地,并在凤凰古城造访了沈从文故居。沿着红砂岩路面走入古城,在街道两旁的青砖瓦舍中,终于找到了沈从文故居。故居位于沱江镇中营街中段,是一座穿斗式砖木结构的清代建筑。整座建筑分前后两栋,呈“器”字形,前栋中为过庭,左右暗室两间,后栋为正屋,一明两暗,共三间。前栋与后栋之间为天井,地面铺红砂岩,天井左右配有厢房。通观整座建筑,结构严谨,布局合理,具有浓郁的民族特色和乡土风韵。这座老宅是沈从文的祖父沈宏福于1866年买地建造的。沈宏福少小从军,成为湘军的一员猛将,在同太平天国军队作战中,屡立战功,二十五岁时已官至署领贵州提督,成了清政府的封疆大吏。1861年,“青岩教案”发生,贵州提督兼钦差巡抚大臣田兴恕怒斩了法国传教士文乃尔,被慈禧太后革职查办。沈宏福与田兴恕是同乡好友,受牵连而辞官回乡。沈宏福建起了这座老宅的第三年,枪伤复发病故。沈宏福之弟沈宏芳娶了一个苗族姑娘,生二子,次子沈宗嗣过继给沈宏福,以传一脉香火。1902年12月28日,沈宗嗣与黄氏夫人在这座老宅中生了第三个儿子,取名沈岳焕。这个血管里流淌着苗族血液的沈老三,就是后来的文学巨匠沈从文。自称“乡下人”的沈从文,并非出身农家。祖父是高官,父亲沈宗嗣也不是一个守土为生的农人。沈宗嗣曾当过同八国联军血战殉国的大沽口炮台总兵罗荣光的裨将,后参加同盟会,1911年10月响应武昌起义,在家乡组织过义军攻打镇竿厅城,而后又到北京加入铁血团,谋刺袁世凯。事败,改名换姓逃到赤峰隐蔽。由于父辈的影响,沈从文这个从边远山乡走出来,自幼同乡野有千丝万缕联系的“乡下人”,具有向外的勇于探求外部世界的目光。如果没有这种目光,沈从文这个“乡下人”就只能是老死乡间的乡下人了。由于沈宗嗣常年在外奔波,家道中落。1917年,十四岁的沈从文不得不辍学,被母亲交给一位杨姓军官,以补充兵员的名义,随军到辰州当侍书。自此,沈从文数十年未回过家乡。1919年,为派大儿子到关外寻找丈夫,母亲变卖了这座老宅。1981年,沈从文离开这座老宅已经六十四载了,仍系念着这座老宅。那年沈从文是受花城出版社约请,偕夫人张兆和到广州来看《沈从文文集》清样的,并一路南下,到香港看《中国古代服饰研究》清样。从1949年起,沈从文已被尘封了三十余年,《沈从文文集》是中华人民共和国成立后国内出版的他的**部书。春风徐来,但也寒流未尽,反对出版这部书的声音,不绝于耳。此时,作为“出土文物”的沈从文虽是一个经历过大起大落、大悲大喜的人,并早已进入了不以物喜、不以己悲的置身物外的化境,也不能不心有余悸。毕竟是寒冬将过,春汛如潮,所以此时他神态安闲,宁静致远,不为耳畔风言所动。他身材微胖,穿一套铁灰色旧涤卡中山装,戴副黑框眼镜,常常面带笑容,不论同谁谈话,都露出谦和而恭听的神情。谁**眼看到他,都不会相信眼前这个平和、淳朴、敦厚的长者,就是《边城》《长河》《湘西散记》等名作的作者。起初我们把他与夫人张兆和安排在越秀宾馆,每次我问及他们生活上有没有什么不方便,他总是回答没有,有一次还幽默地说,什么时候我到北京他住的那间八平方米斗室看一看,就知道他说的不是客气话了。沈从文在广州期间日夜埋头工作,日子过得好像很愉快,但我感到他内心有一种深深的悲哀:一是时间老人恩赐他的时间似乎不多,他要同时间比速度;二是气候变幻不定,在此“*难将息”的时刻,他不能不谨防冰雪的再度袭来。一天早晨,我搀扶着他在小花园散步,走了一段路他忽然问:“昨晚你听广播没有?”“没有。”我答。“茅盾去世了。”他像是在自语,“好像他比我大五六岁。唉,是老了。”《沈从文文集》的责任编辑邝雪林曾经告诉我,沈老在稿件的处理上,非常谨慎。他从文集的编稿中,抽下了许多篇,如果编辑同他意见不一致,他就耐心说服编辑,仍然坚持抽下。在整个校改过程中,他虽然写了一些题记,但他力求保持作品原貌,并没有为文集写序或跋之类的文字。这中间虽有预防风云变幻的成分在,但这种对自己作品的客观态度与对读者的忠实态度,是与他的为人相一致的。在沈从文的性格中有“乡下人”倔强的一面,有竿人的不畏艰险的精神熏陶。如果性格中没有这一面,1922年,二十岁的沈从文就不敢离开部队只身来到北京城,就不敢在找同乡救助被拒后,毅然拿起笔,杀出一片文学新天地;就不敢当上海文坛生长出来势汹涌的各色流派之时,在北京发表《论“海派”》一文,打出了“京派”的旗号,掀起一场京派海派之争的文坛风波;就不会一直被拒于主流外,坚持独立人格,宁折不弯,在被剥夺了文学创作权之后,默默地坚忍不拔地在古代服饰研究领域耕耘出了一片沃土。沈从文的性格是平和的也是倔强的,是散淡的也是刚直的。他在《一个传奇的本事》中说:“水的性格似乎特别脆弱,且极易就范。其实则柔弱中有强韧,如集中一点即涓涓细流,滴水穿石却无坚不摧。”他像老子那样,崇柔尚水。老子说:“上善若水,水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”又云:“不望报,以柔克刚,谦和卑下。”两千多年前老子说的这几句话,大约可作为沈从文一生做人做事的写照。《沈从文文集》的责任编辑老邝与沈老接触较多,一日老邝问我想不想请沈老写一幅字,我担心沈老太忙,不便打扰,老邝对我说,沈老待人宽厚,有求必应,他可以代我求一幅字。我本想沈老能给我写几个字即可,没想到他竟给我写了这幅录有十首诗的章草条幅。章草的章法是很规整的,沈老先生在宣纸上用铅笔打了数百个寸半方格才动笔。接到这幅字,我十分感动。如今我来到沈老在诗中思念的故乡,并且访问了他的故居。1982年,沈从文曾经回来过一次,这是他离家七十年中唯一回来的一次。他在这里出生,在这里生活了十四年,人去物移,他面对依稀相识的故居,难免百感交集。如今我们参观的故居,是经1988年修缮过的,据说基本恢复了原貌。我在后屋左侧室窗下一张梓木书桌旁伫立良久,1934年沈从文就是在这张桌子上写出举世闻名的中篇小说《边城》的。这张桌子几经战乱,失而复得,并能随其主人魂归故里,实属忠贞可慰。再看看靠墙书柜里的一套花城版《沈从文文集》,顿时浮想翩翩,宛然如同故人相会于兹。沈从文的作品是不死的。故居里有钱伟长“人生朝霞,文字千秋”的题词,道出了人们对伟大作家与伟大作品的崇敬。凤凰古城一平方公里的地方,在清朝出了一百三十多个二品以上的官员,如今谁还记得他们?只有这个无官无职的沈从文,将永远为人们所纪念。出故居,穿城门,沱江一带清流粲然相迎。一江好水,黛绿色水草如柔发一样在碧波下荡漾,吊脚楼的倒影被夕阳镀上江面,一时轻舟浮动,虹桥斜横,古朴的跳岩横贯江心,成就了一幅绝美的江流图。我在跳岩上流连了一会,这跳岩可能是*原始的过江设施了。一个石墩又一个石墩,不连接,不是桥却起着桥的作用,人们过江是从一个个石墩上跳过去的。据说沈从文非常爱这条江,小时候逃学常跑到江边玩耍,是江水启发了他的思索与想象力,并给予了许多书本没有的知识。1982年,八十岁的沈从文来到沱江江边,还从跳岩上跳过对岸。面对江流他想什么?是想他的少年时光,还是整个一生?我在跳岩中间停留了一下,望着平静的川流不息的江水,我想,如果没有这条江,会不会有沈从文呢?上善若水啊! 2002年4月2日 孙犁印象 昨夜下了一场暴雨。孙犁同志住的院子里,还留有一个个水洼。孙犁同志住在一座有台基的西式平房里。我跟苏晨同志去访问时,他正坐在房前半月形的台基上一面吃早饭,一面同《天津日报》编辑部的一位同志谈话。早饭很简单,一碗面汤,大约里面放有豇豆,颜色微红;一小碟咸菜。没有饭桌,小碟就放在一个高几上。当百花文艺出版社的同志带我们走上台阶,向他作了介绍之后,他急忙把面汤和咸菜放到台基的矮墙上,进屋给我们搬凳子。他的住房是用书柜隔开的两个房间,陈设很简单。房外台基上倒是种了许多盆花。我没注意它们是些什么花,只觉得经过一场夜雨,枝叶很青翠。院中有几棵大树,还有几栋别的房子,看来住户不少。孙犁同志今年六十九岁,视力已经不佳了,但精神还好。他身材瘦高,穿一件白汗衫,一条土色的短裤,一双圆口布鞋。可能由于从青年时代起,就读《白洋淀纪事》的缘故,我一看到这位清清素素的老者,立即联想到他曾那么传神地描写过的白洋淀和荷花淀的湖水,那无边无际、可以织席、可以隐藏抗日健儿的芦苇。清清素素,这是孙犁同志留给我的**个印象。他清澄得像湖水;他朴素得像芦苇。在天津这座繁华的大城市里,在他入城三十几年之后,他身上还使人感受到一种冀中的泥土味。他坐在小凳上,同我们亲切地交谈起来。苏晨同志请他以老前辈的身份,对如何办好《花城》提些批评与建议。他爽朗地笑了。他说:“不要这么严肃,不要这么严肃。我确实感到你们的刊物办得不错。至于说缺点与不足,我还没认真想过。以后我注意一下,有什么感觉,一定写信告诉你们。”我们希望孙犁同志到南方走走。他说他有这个愿望;他还风趣地说,他有个学生在南方当公安厅长,他到那边安全是有保障的。大家都笑了。他告诉我们,多年来他很少外出,连上街也很少。前年上了一次街,还被自行车撞了。平日几乎是足不出户。但南方,他还是想去走一趟的。说到创作,他说因为身体不好,写东西很吃力,一年也只能写一个集子了。他话中有几分遗憾,我听着却有几分惊讶。年近古稀,身残体弱的孙犁同志,一年写一本十余万言的集子,这需要何等的毅力呵!他伏在案头,春种秋实,周而复始,确像一个勤恳的老农夫,难怪他把自己的居室取名为“耕堂”了。孙犁同志足不出户,闹市隐居,但他的心却不是闭锁的。从这颗心里发出的热流,流向许多地方,流到许多人身上。谈话间,我自然联想到他刚刚出版的《秀露集》。《秀露集》中有不少篇,是他给中青年作者的复信和为他们的新集写的序。这些中青年作者当中,有五十年代就知名的刘绍棠、丛维熙,有年仅二十二岁的铁凝。在这些书信和序中,灌注了老作家多么真诚的关心和热情呵!在给铁凝的信中他说:“你年纪很小。每逢想到这些,我的眼睛都要潮湿。我并不愿同你们多谈此中的甘苦。”他在给丛维熙的信中说:“我成就很小,悔之不及。我是低栏,我高兴地告诉你:我清楚地看到,你从我这里跳过去了。”这些朴实无华的话,不仅表达了老作家的深情,也说明了老作家的为人。有一批中青年作家,自称“白洋淀派”。我想这除了他们当中有些人的处女作,是在孙犁同志主编的《天津日报》文艺周刊发表的之外,还因为在文风上、精神上,他们从这位以描写白洋淀而闻名于世的老作家那里吸取了营养的原因。没有老作家的关心,他们中间一些人是成不了气候,跳不过“高栏”的。孙犁同志在《刘绍棠小说集》序中写道:“文坛正如舞台,老一辈到时必然要退下去,新的一代要及时上演,要各扮角色,载歌载舞。”孙犁同志带出了一批作家,一代作家,看着他们载歌载舞,他怎能不高兴呢?对一位老作家来说,还有比这更值得高兴的事吗?因恋栈而带来的“后无来者”的悲哀,同孙犁同志是无缘的。我是孙犁同志作品的老读者,见了孙犁同志,我更相信“文如斯人”这句话的道理了。孙犁同志的作品是现实主义的典范之一,它像作者本人那样朴素真实。孙犁同志至今还不断告诫青年作者要坚持现实主义传统。他认为,现实主义有真假之分。那种为了新鲜应时,投其所好,循迹准声,以希取宠的作品,绝不是现实主义的。作品应反映时代,但不能投时代之机。认为反映了当前时代之急务,就是现实主义,其实是以功利主义代替现实主义,必然写出虚伪的东西。望着坐在小凳上的老人,我浮想联翩。我再次想到白洋淀的湖水和芦苇。孙犁同志对生活的淡泊,对事业的执着,对别人的关心,不正像白洋淀的芦苇吗?有人对芦苇是轻贱的,但白洋淀的人民却很爱它,因为它能够编席;因为它具有朴实无华,闇弱不扬,无求于人而贡献于人的高尚品格。忽然我想起孙犁同志谈创作的一句话:“在浓重之中,能作淡远之想。”用这句话来说明孙犁同志的生活态度,不也是非常切当的么? 1981年夏 兄 长——记端木蕻良 我把端木蕻良视作兄长,也许人们认为这是我的狂悖。按说我完全应该视端木蕻良为长辈。在我读中学的时候,他的《在嘉陵江上》已传遍燃烧着抗日烽火的中国大地,他是写出《科尔沁草原》《曹雪芹》等名著的大作家,已近“从心所欲不逾矩”之年。仅就年龄而言,我和他也是两代人。但自从见到他之后,我们中间年龄上的差距奇妙地缩短了,他在我心中留下的只能是一个兄长的形象。他那幽默而温和的微笑,他那低低的亲切的语声,他那带点天真的动作,和那沉静而又易于激动的性格,使你同他在一起就自然觉得是同大哥哥在一起一般。再说,称他端木老,他也不同意。他总是笑着说;“叫我端木,叫我端木,大家都叫我端木。”他没有特别吸引人的地方,但是你见了他一面,就很难忘记他。去年夏天,我同苏晨同志去看望他。他住在北京虎坊路的一座公寓里,我们敲了敲门,才看到门上有一张“上午写作,不会客,请恕”的字条。再看看手表,时针正指上午十点。我们知道端木*近在赶写《曹雪芹》中卷,不想在他规定的写作时间里打扰他,正要退去,门开了。开门的是端木的爱人钟耀群同志。“呵,远道来的客人,请进,请进。”钟大姐热情地招呼着,回头向里面喊道:“端木,来客了。”端木从另一间房走出来。看到我们,高兴地笑着:“有朋自远方来。”苏晨诙谐地指指门上的字条,“这里有‘安民告示’,我们还是下午再来吧。”“快进来,快进来。”端木催促着。钟大姐望着那字条,笑了:“这字条儿可不是门神爷,既挡不住天兵天将,也挡不住四方神灵,你想,不管认识的、不认识的,熟的、不熟的,看到这字条不敲门则罢,如果敲门还能不开吗?开了门还能不请人家进来?”“那字条儿岂不是没作用了吗?”我说。“唉,刚才她不是说了,”端木幽默地瞧瞧老钟,一面领我们走进住室一面说,“这‘字条’有用又无用。”我听不少同志讲过,端木的身体很不好,因此,在我未见到他之前,我把他想象为一个满脸病容、扶杖踽行的羸弱老人。其实,端木的身体和精神状态全不是我想象的那样;甚至还看不出他有什么老态来,且好说好笑。他的说笑不是使人感到高不可攀式的恢言宏笑,而是娓娓动听,推心置腹,给人以生活的风趣和亲切感,使人觉得是同家里人谈心。我们问及他的身体,他就谈起他“三死三生”的经过。我们同他谈到家事,他就谈起抗日战争时期在桂林看钟耀群演《大雷雨》的印象,还谈起他的独生女儿钟洪。我们同他谈到《曹雪芹》,他就谈起他对《曹雪芹》中、下卷的构思,和前些时同钟耀群到南京、苏州、扬州旅行的见闻;这次旅行主要是为了熟悉环境、收集素材,以便更好地塑造曹雪芹这个人物。同他谈到金石陶瓷,他就从柜子里、床底下拿出许多貌不惊人的瓶瓶罐罐,品论不休,惹得钟大姐在一旁暗笑。他住房的墙壁上有一副大理石的四扇屏,可能是他的心爱之物,他指点着其中的妙处,让我们欣赏,又讲了一堆有关大理石的知识。是啊,没有如此渊博的知识和广泛的生活情趣,端木蕻良写不出《曹雪芹》,更谈不到另续《红楼梦》。一个枯燥的孤陋寡闻的人,绝对不可能成为卓有成就的作家。谈起花与草,他的兴味也很浓。那棵早被人描写过的文竹,还是那么文静、那么清淡地在窗旁伫立着。在他所有的“珍藏”中,给我印象*深的是几片养在一个钵子里的青萍。这几片青萍是他同钟耀群到江南旅行,从徐霞客家门前那一湾清水里带回来的。这青萍被钟耀群用湿手帕包起来,靠了钟耀群的细心护理,也靠了它本身的顽强的生命力,经过一个多月的旅途,枯而复生,终于在北京的一个窗口,生机勃勃地繁衍起来。这使我联想到端木的生命和他在“三死三生”的搏斗中,钟耀群对他的护理和支持。端木在心灵深处,对这青萍上体现的爱充满感激。更何况这青萍上还留有徐霞客仆仆风尘的影子,留有徐霞客的博大精神呢。端木答应给《花城》写一篇散文,不久他将散文寄了来;这篇散文的题目就叫《青萍》。端木同苏晨是老朋友了,他一定要留我们吃饭,我们也不客气。钟大姐确实为我们做了几味精致的菜。告别时,我说:“钟大姐、端木老,冬天到我们广东走走吧,南粤冬景不啻江南春色……”“哎哎,”端木打断了我的话,谐谑地说,“怎么又忘了?你叫她钟大姐,叫我端木老,这不平等嘛!记着,叫我端木,你看老苏就直呼我端木。以后可要记着呵!”大家高高兴兴,亲亲热热地分手了。但从此,端木那张高高兴兴,亲亲热热的兄长般的脸膛,就留在我心上了。端木,像用绿色写出“人”字的青萍,处处表现出生的意趣。1982年元旦前,我给他寄了一本花城出版社出版的挂历。这本挂历上有许多色彩缤纷的花草,因为我知道他爱花。不久,他在信中附来一张手书的贺年卡片。 若丁同志博笑恭 贺 新 禧 端木暨钟洪耀群 十二月廿九日 端木是有名的书法家,贺年片用篆书写就,字当然写得很好。我们家还从未收到过这样的贺年片。孩子们觉得新奇,我感到亲切,这张贺年片确实使我们全家高高兴兴地笑了一场。熟悉端木的人,都说端木很好朋友,凡朋友对他有所要求,他总尽力不使人家失望。有一次我请他写两首诗词,他很快就寄了来。端木在旧体诗词方面的精深造诣,为人们所公认。这两首诗词,我吟咏再三,“心系蒲菰四时雨,胸怀松柏万世材。”这是何等样的情操,何等样的思想境界啊!每当我看到悬挂在墙上的这诗,我就想到端木的笑容——想到那兄长般的笑容;想到他在小小的书斋中思接千载、神驰六合地紧张创作,想到胜水桥下和北京一个窗口上的青萍。“水到处都是有的,青萍也到处都是有的,青萍把灿烂的阳光,巧妙地织成绿色,把阳光里的热,转化成绿色。绿色,可以说是生命的本色。”这是端木在《青萍》中写的一段话,它蕴含着一个平凡而深刻的哲理。我深信我的兄长——端木,生命常绿。 1982年春 ......

作者简介

范若丁,原名范汉生,河南汝阳人,少时在家乡和开封读书,后到武汉、广东从事过多种工作,曾任花城出版社社长兼总编辑、《花城》杂志主编。长期坚持文学创作,主要作品有小说散文集《并未逝去的岁月》《相思红》《暖雪》《莫斯科郊外》《皂角树》《记忆的尊严》和长篇小说《旧京,旧京》等,曾两度荣获广东省鲁迅文艺(文学)奖,两度荣获秦牧散文奖。

-

阅读是一座随身携带的避难所

¥15.8¥39.0 -

树会记住很多事

¥9.9¥29.8 -

见字如面

¥15.9¥49.8 -

读人生这本大书

¥8.8¥26.0 -

长篇小说:红与黑

¥21.7¥69.0 -

我的心曾悲伤七次

¥7.8¥25.0 -

夏日走过山间

¥11.3¥30.0 -

人生非若春日蔷薇

¥12.5¥46.0 -

瓦尔登湖

¥11.1¥39.0 -

林徽因讲建筑

¥10.3¥29.0 -

得半日之闲,抵十年尘梦

¥8.6¥28.0 -

给青年的十二封信

¥5.8¥15.0 -

一间只属于自己的房间

¥23.1¥39.8 -

我从未如此眷恋人间

¥16.9¥49.8 -

到山中去

¥9.1¥30.0 -

长篇小说:一句顶一万句

¥50.3¥68.0 -

我与地坛-纪念版

¥26.1¥29.0 -

一间自己的房间

¥20.6¥32.0 -

橙黄橘绿半甜时

¥17.9¥49.8 -

南方周末记者文集-大地孤独闪光

¥17.0¥28.8