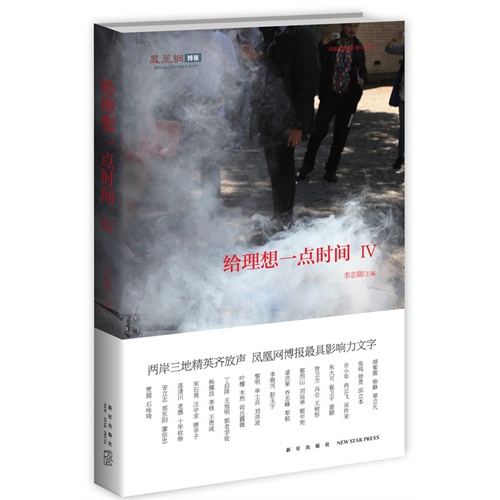

给理想一点时间-IV

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787513312523

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:32开

- 页数:300

- 出版时间:2013-07-01

- 条形码:9787513312523 ; 978-7-5133-1252-3

本书特色

两岸三地精英齐放声 凤凰网博报*具影响力文字

胡紫微 柴静 章立凡 张鸣 徐贲 邱立本 许小年 冉云飞 吴祚来 朱大可

崔卫平 雷颐 贺卫方 冯仑 王树彤 鄢烈山 刘远举 姬中宪 谌洪果 乔志峰

犁航 李银河 彭玉宇 黎明 单士兵 刘洪波 叶檀 木然 闾丘露薇 丁启阵

王旭明 郭老学徒 杨佩昌 李铁 王贵成 宋石男 汪中求 唐辛子 连清川 老愚

十年砍柴 安立志 郑东阳 廖信忠 贾葭 石咏琦

内容简介

《给理想一点时间4》是凤凰网博报博文选集(第 四集)。书中精选两岸三地、海内外多位博主的佳作,是凤凰网博报编辑部从近万篇推荐博文中精选出,根据文章观点质量和网友点击量等因素综合考虑,优中选优。书中文章观点鲜明,可读性强,是近年来不可多得的博文选集。

目录

节选

一

张高平在监狱里服了十年刑,哪个警察都知道他“就是那个死不认罪的”。

他不向狱警鞠躬,不报自己的囚号5173,不写思想汇报,不背“38条”(监狱服刑人员监规纪律)。别人为他开脱“岁数大了,记不起了”,他把头一抬,“我能记,我就是不背。背就要认罪、悔罪,我没强奸,也没杀人”。他出操时特意站**排,跟着做广播体操,但拒绝随其他犯人唱《感恩的心》。在他看来,做操是锻炼身体,唱《感恩的心》代表改造,这他接受不了。他也不参加劳动,说“这不是我的义务”。

这种明显违背纪律的行为一开始被认为是抗拒改造,按照规定,他在严管队接受禁闭,土铐铐在身后,站十几个小时,跪在地上用嘴叼起馒头,宁可被关满三个月,也不认错。狱警给他做工作,讲解程序,“我们只能认你三个证——判决书、起诉书、执行通知书,三证齐全你就是个罪犯。”

他说:“三证全?佘祥林、李九明、赵作海、杜培武这些都不有判决书吗?如果你敢说只要是判决了的就没有一例错案,我就认罪伏法。”

张高平被关押在离家将近四千公里的新疆石河子监狱,出事后怀孕四个月的妻子跟他离婚了。“我一点都不怨她,我只说了一句话。我跟她说,我没对不起你,我真心希望你找一个爱你的人。她摸了钱给我,我说不要,你拿回去,就这么结束了。我转身就走了。”

母亲去世,孩子还小,没人来探望过,他没有拍过照寄给家人,因为不肯拍穿深蓝色囚服的照片。两个女儿的照片他看了心里痛苦,看不下去,又寄了回去。从来不跟孩子通电话。“怎么说?对我女儿说,爸爸我对不起你啊?我又没犯罪,我怎么对不起你啊?我说我对得起你?我又没有把你抚养成人,所以说尴尬嘛,我不说。”

监狱的劳动改造,是在古尔班通古特沙漠建造引水工程,中午沙漠里地表温度可以接近六十度,摆个鸡蛋在上面,都能烤熟了。一天太阳也要晒十四个小时,一棵树都没有。蚊子多得可怕,从衬衣外头照样叮得进去,沙尘暴一旦进来,漫天沙子带风抽着人,冷得马上就要穿棉袄。冬天零下三十五度拉地灌溉,吃盐煮包菜和窝头。

他让家里人寄一张杭州地图随身带着,见了哪个警官,就地铺开地图,给人讲解他当年的行车路线。“我根本没有作案时间。”他寄出了有“一麻袋”的申诉材料,时间长了,监狱里纪律员、教导员、监督长、管教组长、带班队长都开导过他,“张高平啊,你减点刑吧,我们给你奖励三十个月,早点出去申诉,两条腿走路,这么艰苦你何必啊!”

他说到这儿情绪激动,用头捂着脸,眼泪流下来:“我说你不要说给我减刑了,你就算让我现在把这个认罪悔过书写出来,你就放我回家,我都不出去,我就在这里等。自己给自己定了三条:要么拿到无罪判决书,光荣回家;要么就是身体不行死在监狱里算了;要么十五年坐满,我自己去北京申诉。”

他从椅子上斜下去,好像头把整个身子都拉弯了。这是他在严管队时留下的病,一激动,头晕得很厉害,就要蹲下来,揪着头发。他说:“这些我不说了,你给我提个高兴一点的问题吧,高兴一点头不晕啊。”

我怔在那儿,嗫嚅了一句:“你这些年有什么高兴的事吗?”

他捂着头,腰弯得要蹲在地上,哭出声来。

“没有。”

二

张辉,张高平的侄子,出生在1976年,个子不高,红脸膛,眼睛有一点怯生生的。叔侄俩一起出车,他被判了死缓,父亲张高发劝他认罪,“你不认罪,减不了刑,你这一辈子就再也见不着我和你妈了”。

他被判刑后,要被警车带走,父亲在车门前一把揪住了他,这一把几个法警都拉不开,车开后老人在地上打滚,不想活了。回家躺在床上,十几天不肯吃饭,是奶奶跪在床边求他,才活了下来。他带着张高平的两个小女儿到处申诉。来北京的时候,下雨睡在地下室,不下雨带着小学二年级的孩子睡在立交桥底下,三个人盖一层薄被子。

人家有兄弟儿子帮忙,他没有。地里六七千斤玉米一个人挑回家,监狱里两个人靠他养,撑不下去就卖一头猪,寄点钱给在监狱里的儿子和弟弟,那里只能吃到青菜、萝卜和冬瓜,有钱能换一点点油水。张高平从这一点钱里,还省出了二十块,捐给了汶川地震灾区。

张辉挣扎过,不想认罪。他和未婚妻连道别都没有,本来年底要结婚的。离家前*后一面,他跟对方保证自己要戒烟,未来丈母娘给他递过烟,他又随手抽起来了,未婚妻嗔怪他,那是生活给他的*后的一点甜蜜和念想。别人怎么说是一回事,他要是认了罪,心里这一点念想都死了。

但奶奶的眼睛哭瞎了,去世了。张辉母亲才六十岁,满嘴的牙都掉了。张辉要减刑见他妈一面,就认了罪,承认他二十七岁时,在大货车上强暴搭车女子王冬,并用手扼其脖颈致死。在监狱里,*被看不起的就是这种犯人,“这都什么年头儿了,还强奸”。吵起架,别人骂强奸犯,脸上的鄙夷让他什么也没法再说了,“十年,满满的都是痛苦”。

他害怕想将来的生活,只想如果五十岁的时候能出狱,他就在新疆要饭,再也不回家乡。

三

王冬,十七岁,当天跟母亲吵架,离开家,去投靠在杭州的姐姐,想去一家螺丝刀厂打工。

因为是临时起意出行,赶不上客车,熟人介绍上了张氏叔侄的车,她还一脸稚气,一路没怎么说话,坐在副驾驶座上,有点拘谨,两手扣着一直放在腿上。叔侄俩在临安停车吃宵夜时,说请她吃碗三块钱炒粉,她拒绝了,也不下车,自己买了一串豆腐干坐在车上吃了。在下沙开发区立交桥下,因为与叔侄俩去上海的路线冲突,她下车去另外打车,与十分钟路程之外的亲戚会合。张高平看她*后一眼时,“她站在路边,立交桥下灯光挺亮的,车来车往”。

她再被发现时,全身赤裸,倒在一个水渠里,是被掐住脖颈窒息而亡。她的身上没有张氏叔侄留下的指印、毛发、体液和衣服纤维,抛尸现场没有他们脚印,但八个手指甲里留有另一个陌生男子的DNA。

警方查过这名男子,“去了三次安徽”,都是找王冬家乡的熟人,一无所获。

张家叔侄被认定强奸杀人入狱两年之后,浙江大学城市学院学财务管理的大四女生吴晶晶,在回家途中失踪。她二十四岁,事发前一天刚接到去银行工作的通知,跟父母说“以后我工作来还你们借的债”。她眉心有一颗痣,穿黑色外套,墨蓝牛仔裤,围灰绿色围巾,斜背朱红色的挎包。八天后,她在下沙开发区的一个窨井内被找到,全身赤裸,衣服漂在水上。她被手掐颈部,又被绳子勒过。

杀害她的人叫勾海峰,一名夜班出租司机,张高平在电视里看到这期节目报道后,曾向狱方反映吴晶晶案中致死的手段、地点、抛尸方式与王冬案极为相似,未获重视,他被调入新疆服刑。

四

除了张高平,没有任何人怀疑过这个勾海峰与王冬有关,他杀害吴晶晶的案件在浙江轰动一时,很清楚地被界定为“没有前科,孤立,偶然”的激愤杀人。这个身高一米八的东北汪清人,案发时三十六岁,有过一次婚姻,在家乡有一个十岁的女儿,有女友。他的弟弟认为他是一个“很照顾家人,也很孝敬父母”的人,只是“脾气有点暴躁”。

查看当年的媒体报道,都是勾海峰叙述他与乘客吴晶晶如何“发生口角”。他说吴晶晶如何辱骂他的命不值钱自己的命才值钱,并诅咒他迟早被车撞死,到了家门口不肯下车还在骂他,他伸手去给她开车门时,她“挠”了他一下,激发他愤怒导致杀人。当时侦查也作此认定,对外公布。

以至舆论讨论重心都在“不要歧视外地司机”,“如何克制情绪避免口角发生”等等。这也成为勾海峰一审被判死刑后上诉的理由,认为吴晶晶有过错。

不过,细看二审判决书,会发现此说法有严重疑问。

裁定认为,“勾海峰称其停车打开车门后与吴晶晶发生激烈争吵,吴大声指责勾,后两人又发生互打,但本案并无附近其他人员发现或听到吵打声音的证明;被害人家楼旁有宽阔的通道可供汽车进出,被害人又携带较多的东西及手提电脑,但勾海峰带公安机关指认的所谓被害人要求停车并发生争执的地点,却距被害人家有较远的距离,且相对偏僻。案内材料反映被害人平时胆小且性格内向,尸检报告亦未发现有严重打斗痕迹。勾海峰上诉称其因服务态度及车费问题遭被害人辱骂、双方发生激烈冲突而杀人,不仅没有证据证实,而且与本案实际不符。”

直到勾海峰因“故意杀人罪”被执行死刑后,关于他“作案动机不明”的争议,仍然持续很久,在临刑前*后一次采访中,他说自己以往乐于助人,只是“一时暴躁”,没有任何“劫财劫色”的动机。

能确知的事实是,勾海峰用手猛扼被害人吴晶晶后,又用坐垫套上的绳子勒被害人颈部,带至偏僻处,“出于逃避侦查”,将她脱光衣服,头朝下抛至三米深的窨井之中,将衣物抛入水中,此时的吴晶晶并未真正死亡,根据尸检报告,她是因溺水合并压迫颈部而导致机械性窒息死亡。之后,他将女孩随身带的一包换洗衣服扔到学校附近垃圾筒,试图混淆侦察方向。并拿走女孩的手机,手提电脑和MP3和数百元现金,送给自己在杭打工的弟弟。而王冬案里,钱包里的钱也全部被拿走了,始终没有找到。

这两个案件的审核人都是聂海芬。

五

聂海芬,1962年出生。

当年媒体报道,2000年以来,她主办及牵头主办的杭州市区重特大案件三百五十余起,一审判处死刑的三百余起,“准确率达到百分之百,她审核的预审案件,移送起诉后无一起冤假错案及无罪判决案件”。

采访中,叔侄二人都说,预审阶段没有女性提审,看过照片后都说没见过这位女警官。但当年接受电视访问时主角是她,讲述了参与侦破“5?18奸杀案”时,如何在没有找到任何物证的情况下,通过“突审”,让“惊魂未定”的张氏叔侄交代“犯罪事实”,进而从“细节”入手,获得了“无懈可击”的证据。

张高平说他唯一一次有轻生的念头,就是看到这期报道之后。

他和侄子二人的描述中,口供是通过”七天七夜不让睡觉”“鼻孔插烟”“跪鞋底”“打耳光”等刑讯逼供手段得到的。不过,张高平说他*痛恨的不是刑讯逼供,“也许打是没有办法了,他们真想破案”,他*不能接受的是被陷害。再审中认定“侦查机关违法使用同监犯袁连芳采用暴力、威胁等方法参与案件侦查,协助获取张辉有罪供述,同时又以该同监犯的证言作为证据,直接导致了本起冤案”。

六

袁连芳,1962年生,杭州本地人,当过锅炉工,干过销售,熟悉的人说他能说会道,有些文化。因为与女友贩卖黄碟被判刑六年,之后被留在看守所,熟知内情的人说,“三年以上刑期的人留所服刑,只有一种可能,就是留作耳目”。

耳目的意思是在看守所侦查情报。

袁连芳是张辉号子里的“老大”,有烟抽,有牙刷用,有菜吃。他比张辉更熟悉案情,画出作案路线要张辉记住,好指认现场,不听话让人踢他的下身。在判决书上,他还向法庭出示证明,说张辉曾“神态自若”地谈及杀人经过。他的减刑书上写多次配合警方“工作”,这些“工作”帮助他得到十个月的减刑。

我拨通袁连芳电话时,听到他声音迟缓吃力,查资料才知道,2011年春节,他因高血压中风,几个一起打麻将的人把他送到了医院,有一阵子失去了语言和咀嚼能力。在电话里问他案子的情况,他说不清楚,不记得,把电话挂断。

我的同事在杭州找到他的住处,他一个人住在一个六七平米的房间里,一个单人床,一个小桌子。松弛虚胖的脸,说话有些吃力,眼皮耷拉得很厉害,吐字不太清楚,没人照顾他,他独自住,问他这几年怎么过的,他说“不知道”,墙上挂着巨大的他年轻时的照片,同事再问为张辉的案件作证的事情,他指了指脑袋,说“我已经不知道了,我生了病,过去的事情不记得了”。同事说请你回忆一下,他说“不愿意想过去的事,不开心”。

同事的信里说“他双手放在腿上,耷拉着脸坐着,脸上没有歉意,没有惶恐,也没有畏缩。只是一点生命力都没有了,好像任何一种情绪都能耗尽他所有的精神”。

七

2002年,河南发生灭门惨案,为被告马延新辩护的人是一位叫朱明勇的律师,马廷新说认罪书是自己牢里的老大袁连芳写好,威胁让他抄的,朱找到马旧日的日记和其他记录,发现语言规律和认罪书里面完全不一样。马廷新没有什么文化,的得地分不清楚,“他全部都是用白勺的。但在认罪书,用法都非常规范,不符合马廷新的语言习惯”。

2008年的4月17号,打了五年官司,经历两次检察院抗诉后,法院排除非法证据,马廷新被无罪释放。

这个事件被《民主与法制》报道,在新疆服刑的张高平和张辉几乎同时在报道中看到“袁连芳”的名字,“毛发直竖”。张高平向监狱检察官申诉后,检察官向河南查询袁连芳的背景,确认与杭州袁连芳为同一人,但他之后的推动数年无果,退休前他向张高发交代,“你去找一个叫朱明勇的律师,只有找到他,才能救你的亲人”。

张高发从安徽赶去河南,带了一只火腿,拿编织带紧紧捆住,用一根小木根挑着。这支火腿让朱明勇心酸。“马廷新这个案子,如果不是我辩护,如果我没提到袁连芳,如果媒体的记者的报道里面,也不写袁连芳这个细节,如果这篇文章没有在新疆出现,如果没有张检,如果他们没有再找到我,如果勾海峰没作案或者没被抓住,如果张高平没看到那期节目,可能就都没有今天这一切。”

他免费代理了此案。带张高发去高院时,才发现之前七年的申诉没有任何登记。他俩在高院前的台阶上茫然呆坐,像个“讨饭的”。

从那时起,到这个案子再审,等了很长时间。朱明勇一直存着张检发给他的短信:“我今天就要退休了,你做这起案子不要放弃,每当夜晚,夜深人静,我想到张高平向我哭诉,我都难以入眠。”

八

张飚检察官,是这期节目采访中唯一向张高平道歉的人。

他受理了张高平在狱中的申诉,调取袁连芳的资料,并向浙江高院、高检发了至少五六次材料,希望能启动再审。我问有回复吗?他说比较少。我说比较少是多少呢?他犹豫了一下,说有人打过一个电话,说处理后会回复。我问回复了吗?他说,没有。

我问他:“也可能有人觉得,如果您是工作需要,职务行为,你发了一次就可以了,但是您发多次,有可能就会有人觉得有压力,这个压力也有可能回到您头上来,您不担心吗?”

他说:“我在少年时代,曾经被别人冤枉过一次。上小学的时候,有个人地里的西红柿被偷了,说是我偷的,叫我去指认,当时我就痛苦得流出了眼泪。我今年六十多岁了,我仍然没有忘记小时候发生的这件事情,没有做这件事情的人受到了冤枉以后,内心是非常非常痛苦的。张高平对我们充满了希望,他说检察官是*公正的,是法律的监督机构,他虽然在诉说自己被冤枉的过程时痛哭流涕,但是他*后说的一句话是他相信法律,相信法律会给他一个公正的答复。”

这句话深深刺痛他,他一直自责:“没有让他在我退休之前获得这个新生,就是没有盼来有关部门对他这个案件进行启动再审程序,退休以后经常想起他,总觉得心里忐忑,每到晚上睡觉的时候,一想起这个事,他那痛苦的表情就浮现在我的眼前,我就很长时间不能入睡。他是罪犯,也是公民。”

无罪判决公布后,我问他的感受,他说到张高平痛哭着给他打电话时,忽然说不下去了,我是电话连线,听到他的沉默,有一点不安,叫了一声“张检”。

他克制了一会儿,清了一下喉咙,说“对不起大家”。

我说“谢谢您张检,谢谢您”。

不只为他做的事情,也为他分享的感受,有了感受,人才被当作人对待.

九

十年十人,本不相识,命运交缠,有人死去,有人咬牙活着,有人得到盛誉。有人将他人作为工具使用,有人在无辜者哭声中不能安眠。我们都嵌在这个世界之中,因因相循,彼此影响,直至无穷。

在再审被宣判无罪的法庭上,张高平说过:“你们今天是法官和检察官,但你们的子孙不一定是。如果没有法律和制度的保障的话,你们的子孙也可以被冤枉,也可能徘徊在死刑的边缘。”

此案并非孤立,不是由一个“神探”独自促成。公检法的架构本已是有效的法律监督机制,它的设置本来就是要防止司法权的滥用和专断,及时纠正可能出现的偏差。如果能够严格按照刑事诉讼法原则,无罪推定,疑罪从无,不刑讯逼供,非法证据都能予以排除,本用不着之后十年中无数的巧合才能澄清此案。

2003年,如果能听取张氏叔侄的说法,在王冬下车的地点,排查过路的出租车,当时车上都装有GPS,如果勾海峰的车被发现,进行了DNA比对,就会发现,勾海峰的DNA与王冬指甲里男性DNA高度吻合。那么也许两年后,张高平的孩子已经会爬在爸爸背上玩乐,张辉跟新婚的妻子刚刚攒够钱买一辆新车,而吴晶晶二十六岁,正是*好的年华,仍然笑容灿烂。

作者博客:http://chaijing.blog.ifeng.com/

(柴静,央视《看见》栏目主持人,曾担任《新闻调查》出镜记者。)

胡紫微:情不重,不生娑婆

博文地址:http://blog.ifeng.com/article/27529009.html

2013-04-23 19:37:23 | 浏览 465977 次 | 评论 65 条

看话剧《青蛇》的状态大概会是这样的。看戏的时候,你跟着这戏一直乐一直乐,乐着乐着却终于落泪了。你像是被什么东西击中了。但是什么呢?似乎又不甚了了。看过之后呢,相信很多人的内心会有一种触动,这种触动挺邪性,可能让你若有所思好几天,但什么触动了你,似乎也不甚了了。看戏总是这样的吧,戏里讲一样的故事,戏外掉不同的眼泪。现在,来说说话剧《青蛇》给我的触动。

这是一个超级老的民间传说;这是一个被从古典浪漫主义到现代解构主义几乎所有文学语汇反复表述的文本;这是一个被几乎所有的行业翘楚成功打磨过的大众娱乐的范本——冯梦龙的话本,李碧华的小说,徐克的电影,还有那部当年万人空巷至今尤闻在耳的“千年等一回”……这样的珠玉在前,这样的几乎已无话可说、无新可创、无能为力的烂熟的经典,话剧《青蛇》,却仍然选择在2013年的仲春,猱身而上,在针尖上起舞。很显然,导演田沁鑫选择了一个特别不讨好的路。

不临绝境,何以见风景。田沁鑫女士以她的作品《青蛇》——这部三个小时的大戏,临绝境,别开生面,示现大乘风景。

修佛的人讲三界,世俗的娑婆世界,修行的如实世界,涅槃的究竟世界。这部戏,似乎恰好也正可以从这三个维度来观察。

我知道田沁鑫导演是佛缘深厚的修行人。但在大幕拉开之前,还是很好奇,这部戏她打算着落在哪儿,又如何击中现代人的心。

一.娑婆世界:两个忧伤的女子和一个软弱的男人:

白蛇和青蛇代表了世间两类*别致的女子:白蛇,工容德貌,淑敏慧齐。一早就设计好了人生,并按这个设计步步为营。如果放在今天,一定是好学生,乖女儿,主流的职业,主流的丈夫,毫无破绽的安稳人生。白蛇人生的核心在于规划,规划的核心则在于控制。控制自己的本性,戒除吃人妖性转而治病救人,行于当行;控制自己的生活,使其符合某种被广为认同的标准,嫁寻常人,过小日子,身为妖孽,却努力成为一个人类的母亲;甚至试图控制爱人的生死,不惜冒天威盗仙草,拯救自己的爱情。但是,当这样的女子失去控制的时候,久被压抑的巨大势能也可以翻江倒海,令水漫金山。不曾见,我们身边多少良家妇女,都是一座悲怆的休眠火山?

青蛇,一个忠实于内心的行动主义者。我们偶尔也会遇到这样的女子,她们总是东撞一头,西撞一头,虽然从没特意想过颠覆什么,却总是显得格格不入,总是让正人君子们感到威胁。她们自我得令人生畏,不惜赴汤蹈火,也无惧于毁僧谤佛。她们止于不得不止,唯一聆听的是自己内心的声音。所以,这样的女子非常有趣,总是特别令人费解,而又特别有自己的逻辑。比如说对于性,从属于国家机器的公务员到乞丐小贩引车卖浆者流,一概笑纳。你看她那混乱不堪的私生活,令她的男人们眼花缭乱,不禁发出“我是处男,您是畜生”的调侃。但细想来,又何尝不是因为内心少了世间种种的分别,何尝不是另一种众生平等?而对于法海的爱情,则让你彻底见识了长成了的小青,世间稀有的明心见性。世人看到的是袈裟,青蛇看到的是男人;世人看到的是法海对于情欲的拒斥,青蛇看到的是修行人如如不动屹立如山的光芒;世人看到的是法海槛外人的冷清,青蛇看到的是可以为之盘桓五百年的心底的温存。

许仙,一个可怜人。许仙是世间男子的化身。很多人对于许仙怒其不争,以为辜负了白娘子的爱。其实,放下分别心的话,你会发现许仙的一切判断和抉择都是可以理解的,甚至都是可以体谅的理性人的正常反应。他懵懵懂懂地接受了世间难得的一份厚礼,白娘子的爱和温柔乡,他在这里面甘之如饴,却不想自己到底要用什么样的成长去配得上这份爱。他是好儿子,好丈夫,肯定会是好父亲,也有着和智商刚刚相配的情欲。他的问题只是,每临大事,便不能面对。不能面对自己的太太是千年的妖孽,这时候,他不会想这个妖孽也许是全世界*在乎他的那个唯一;不能面对他和小青的偷情对于太太的刺激,这时候,他不会想也许自己承担了这无心之失,这两个世间*孤独的灵魂才可能继续守望相助、彼此取暖;他不能面对他的孩子没有母亲这样的未来,这时候,他不会想是自己的逃避和予取予求,让亲生骨肉生离死别;他不能面对青灯古佛的漫漫人生路,这时候,他不会想佛门清净,收容的了你的现世,却收容不了你慌乱悖拗的内心;他是一个没有非分之想,没什么了不得的贪欲和怨怼的好人,他只是不凑巧,在人生*重要的关隘,选择了软弱。而软弱的坏处是,安放得下自己,却安放不下慈悲。

许仙的境遇告诉我们,软弱的男人除了参与酿造悲剧,就是给爱他的人,带来无尽的泪水。

众生。众生是游戏的,是有欲的,也仅止于此。所以导演给他们在舞台上安排的调性永远是闹哄哄你方唱罢我登场。大家起着哄谋生挣钱,起着哄去欢场消遣,起着哄偷情,又起着哄一哄而散。热闹而全无心肝。在众生相里,只见欲而不见情,只见缘起缘灭而不见救赎。

法海,你到底懂不懂爱。法海在本剧中,是一个彻底颠覆既有印象的人物。我以为,这个人物是导演的落脚点,她要用这个人,说些自己的话。

首先,田沁鑫的法海不是天理伦常的残忍的卫道者,他无意也始终没有伤害任何人和妖。他把许仙带回金山寺是为了救命;他阻止白蛇面见许仙,是料定白蛇终于见到许仙和他的怯懦,反而伤得更深。他宁可承担这个隔绝有情人的千古骂名;白蛇水漫金山动了胎气,其实利用她临盆时的虚弱给予致命一击是天赐良机,既救了自己的道场和僧众,又行了斩妖除魔的正道,讨巧又如法,——一般的名门正道不一直都是这样作为的吗?但是他偏要错失良机,偏要等着这个蛇妖,安全生下自己的后代,再来从容地与他以死相搏。他不屑于乘人之危,也不屑于名利双收,他不关心世人如何想,如何说,他只行菩萨道。

第二,田沁鑫的法海是冷幽默的,首先他把自己的不能动情归结于先天性心脏病,一动情,就有性命之忧。他有度化众生的功德,却没有选择神化自己的路径。而是选择消解自己,调侃自己,不惜以卑微跟众生相应;在戏中,幽默而狼狈的法海给了剧场很多的笑声。这是导演真正的功力,也是法海这个修行人真的放下,不见慢心。

对于法海这样的高僧,真正困难的是如何对峙小青的痴情。田沁鑫的白蛇故事里,增加了青蛇对于法海的爱欲纠缠这一条主要的线索。我以为这是话剧对于李碧华原著一处很重要的增改。这里的小青,对于法海的考验是,自度还是度人的两难。修行人想要圆满,总不过“度众生”这三个字,但是他的难处在于眼前摆着一个现成的蛇妖,却无筏可渡。因为,度一个妖孽,讲道理是没用的,终须用一己之身帮助小青渡过情欲之海,完成成人的修炼。但是度了,舍己从人,就是破了根本戒,破了根本戒就不得修行的圆满;但要度化小青,又须破了戒才得圆满。法海掉进了逻辑的死循环。所以田沁鑫说,法海有法海的纠结。当然,这个纠结里,还缠绕着法海对于青蛇无法言明的情愫。面对小青总是毫不客气地在任何场合都要攀援在他怀里的尴尬,有一次,法海也不免自我解嘲地说:怦然,但是不能心动。

二,如实的世界:给情欲一个出路

超脱一点来看,这部三个多小时的大戏,可以用一句话来概括:妖要修成人,人要修成佛。众生皆在路上,彼此克受,彼此担负,彼此驰援,累生累世。

妖要修成人,修的是什么呢?剧里讲,是情欲。所谓蛇蝎心肠,蛇要成人,要生情。所谓有情众生。

白蛇的修炼,着落在许仙的身上。这是一个如假包换的芸芸众生。白蛇转换人形,与许仙夫唱妇随,日夜承欢。起初一切看起来都很理想,大家都很努力经营这段情。直到两个人之间*大的秘密被戳破的那一天。就像古老的西谚所讲,每一个家庭都藏着一个肮脏的小秘密。这时候,两人的情欲面临了一次翻江倒海的考验:男人的逃避,女人的失控,出轨,怨怼,曾经的恩爱瞬间变成陌路,你都不知道每日呼吸相闻的爱人竟然可以冷漠至此。面对苦心经营的情瞬间消散如梦幻泡影,白蛇绝望了,自请进入雷峰塔,封闭了心门。从此,再跟这个世界无话。白蛇的修炼,从有情开始,到无欲终结。

青蛇的修炼,着落在法海身上。特别不巧的是,法海是一个修行人,是世间极少数可以让渡一切,偏偏只除了情欲无法舍给她的那一类人。一个修情欲,一个修无欲,两个人的修行狭路相逢。这样的相逢,很苦,但也因为苦,便胜却人间无数。剧中有这样一段:法海面对小青的苦苦索情,正色道:生忍,法忍,无声忍,是完成佛事的忍辱布施,心不行淫妄,而能行大忍。小青问:什么意思?法海道:就是没拿你当回事。小青一拳打向法海:无情似铁,就是你要做的人?法海默然。小青面对观众:我的男人就该这样屹立如山。我的爱不退转。

我爱你,我的爱与你无关。为了爱,忍辱至此。这样的女子,看不破时业障如恒河沙,看破时就是百千万劫亦难遭遇的证量。小青身上有着令人不能直视的勇气。所以,从境界上看,这样的女子,终胜白蛇一筹。导演讲到青蛇,用了“特别值得敬重”这样的话。

小青修的是情欲,修来的是爱。

爱。爱是什么。借用基督的话做个近似的比量,爱是凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。爱是永无止息。她在法海的梁上,盘踞了五百年,只为了一个永远不被接纳的未来。但是,她的爱并不因此而退转。她在爱的面前,断疑生信。

*后一场戏,在五百年后民国时期,对于这份自己拒斥了五百年,也跟随了自己五百年的不退转的爱,再度面临圆寂的法海,终于对于小青有了这样的轻轻一诺:等我回来……再给你授业解惑。法海的临别一语,给了纠结累世的情欲一个如法的出路。这个出路,是慈悲。

记得那天看到这里,几乎痛哭失声。今天写到这里,仍是这样。作为有情众生,总有一种东西会让你泪流满面。这种东西,叫慈悲。

三,究竟的世界

对于这个“究竟”的境界,导演田沁鑫说,这是她未及言说的部分。我想,也许是因为这个“究竟”根本就是不可言说,不可称量的吧。言尽于此,不如放下。

如果有人要我用一句话来*后界定一下这部剧的价值,我想,我会说,这是一部上乘之作。只为*上上乘者说。

《青蛇》开场和结尾,分别是一场法事。看这部戏,也是一种修行。

补记:

这篇小文写得很艰难,倒不在于无话可说。而是千言万语,骨鲠在喉。太多想说的话逼仄在一处,难免行文上慌乱,顾不得有取舍,有章法,有理据。甚至也顾不得写得有意思,顾不得读者的观感。满纸荒唐言,一把辛酸泪。只是认定了,理会的人,自会理会得。这是一种很新鲜的写作体验。这是话剧《青蛇》给我的机缘。谢谢田沁鑫和她几近完美的表演团队。再多说一句,我们这个时代是一个不出大师的时代,是一个艺术和艺术家被有形的金钱和无形的禁锢肆意践踏零落成泥的时代。也许,好在因为有了田沁鑫这样专注于内心真实的艺术家孤绝的坚守,才为这个羞煞祖先只见溃败的时代,争得了仅存的尊严和颜面。好在。

作者简介

胡紫微 柴静 章立凡 张鸣 徐贲 邱立本 许小年 冉云飞 吴祚来 朱大可

崔卫平 雷颐 贺卫方 冯仑 王树彤 鄢烈山 刘远举 姬中宪 谌洪果 乔志峰

犁航 李银河 彭玉宇 黎明 单士兵 刘洪波 叶檀 木然 闾丘露薇 丁启阵

王旭明 郭老学徒 杨佩昌 李铁 王贵成 宋石男 汪中求 唐辛子 连清川 老愚

十年砍柴 安立志 郑东阳 廖信忠 贾葭 石咏琦

-

中国文化常识:二十四节气与节日

¥15.7¥49.0 -

古典名著聚珍文库:山海经

¥5.3¥15.0 -

经典常谈

¥5.3¥14.8 -

我的童年在台湾

¥9.6¥32.0 -

蔷薇花与十字架

¥12.2¥45.0 -

吾国与吾民-精装典藏新善本

¥23.2¥28.0 -

天堂应该是图书馆模样:走进民国大学图书馆

¥12.5¥39.0 -

中国馔馐谭

¥9.9¥23.0 -

先民的智慧:中国古代天人合一的经验

¥7.6¥28.0 -

敦煌的历史和文化

¥16.6¥52.0 -

茶经(黑白版)

¥14.2¥48.0 -

黄河上的古都

¥13.8¥46.0 -

我所不理解的生活-纪念珍藏版

¥9.5¥29.8 -

刘荫柏讲西游(九品)

¥31.9¥58.0 -

敬你一杯烈酒(八品)

¥9.5¥45.0 -

文史足徵录

¥14.7¥49.0 -

事后-H埠本土文化志

¥9.8¥28.0 -

地理的故事

¥12.7¥47.0 -

吕思勉史学名著 :中国文化史

¥14.4¥48.0 -

孔子和他的弟子们

¥7.5¥25.0