- ISBN:9787532785339

- 装帧:简裝本

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:其他

- 页数:456

- 出版时间:2020-10-01

- 条形码:9787532785339 ; 978-7-5327-8533-9

本书特色

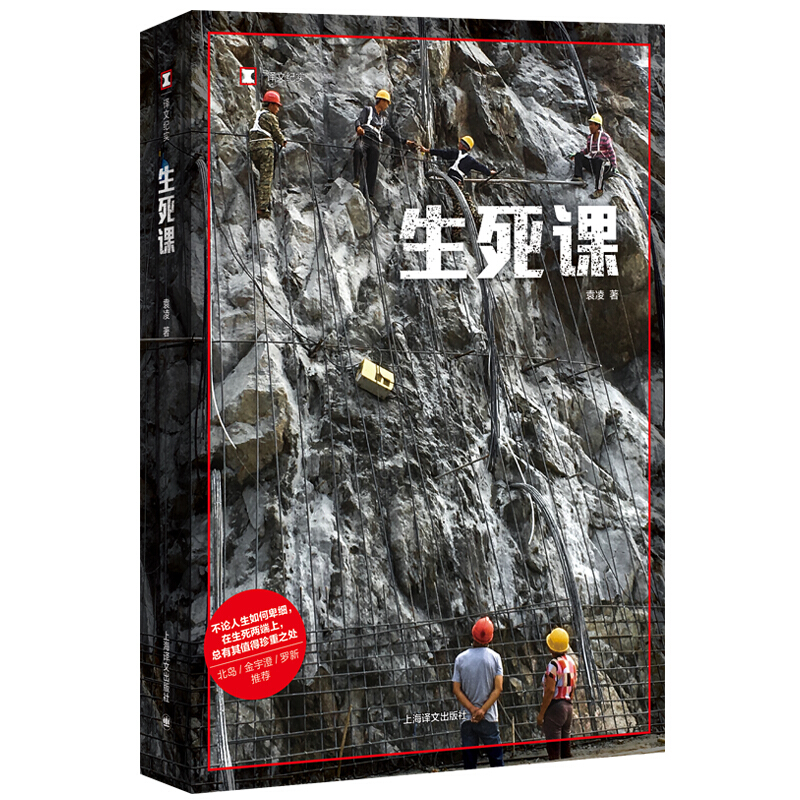

适读人群 :纪实类的读者,袁凌固有的读者,对社会问题、对小人物的命运感兴趣的读者《生死课》记录的这些人物,有乡土的长辈,也有都市的边缘人;有历史中的失踪者,也有留守的孩子;有辛苦的生意人,也有孤独症阴影下的白领。 有逝者,有生者。他们的人生遭际,或可谓曲折,或简略潦草。生活场景或者算得别致,或者平凡。他们不是时代聚光灯下的主角,但每人都有属于自己的剧情。袁凌无意虚构缘饰,追求好看动听的故事,或者宏大的主题,而想尽量可靠地记录,传达芸芸众生本来的生存质地,保存一份真切的人类经验,抵制遗忘的权力。

内容简介

本书记录了各色生存地面上辗转的小人物,或是历史地层中叠压的无名氏。这些人物,大都是作者在成长经历、采访调查,以及公益探访中邂逅的,有乡土的长辈,也有都市的边缘人;有历史中的失踪者,也有留守的孩子;有辛苦的生意人,也有孤独症阴影下的白领。有逝者,有生者。交集或匆匆一面,或长达数年。“死生事大”,不论人生如何卑细,低及尘埃,轻如鸿毛,在生死两端上,总有其值得珍重之处。由此入手,记叙其生存细节,勾勒人性脉系,存留一份生命的纪念。作者将这份记录继续下去,不仅为了他们的人生,也为了对自我生命的理解。

目录

壹

蔡姐的苹果树

火屋里的远方

命不好的长安姑儿

古城脚下三人行

路旁的变色龙

擂鼓台下的尼姑

贰

望京病房里的货郎

孤单的爆料人

工人欠钱

矿工雪夜逃生记

拾穗者

有娃子和奥菲利亚

叁

不做浪荡子

智障奴工的儿子

新世界的流浪小孩

寂静的儿童

鹅儿坪的母子

猜火车

老道与少年

肆

探望慈悯

大路旁的湿润

我肺里的真菌

天花

在悲痛*深处寻找宁静

没有故事的盲女

儿童病房里的窗户纸

伍

北大校园里的燕京过客

亭子间里的哥哥

锻炼的父子

父亲的房间

旷野动物园

树上的瘾士

陆

戴手铐的三姐妹

桂姐和秀姐

桃儿过溪

她的房间

志愿者一龙

雪覆盖了这个家族

死

柒

父亲的*后一个电话

首富之死

抬棺之路

画家头顶的利斧

战栗的少年

血手

捌

编县志的异乡人

有裂纹的肖邦手模

敬老院的“右派”

无梦楼窗前的绞索

樱桃沟的念佛女子碑

我不敢亲吻的头部

玖

被叫走的母亲

忠家公的八字

床与棺之间

找妈妈的奶奶

民歌手大舅

纪念墙上的一家人

拾

*后一瓶氧气

在弟弟坟前

勇儿的梦

草莓地上的林娃

打工女孩的墓志铭

不反光的房屋

拾壹

艾滋病朋友的遗嘱

林中空地的烧痕

一杯香飘飘奶茶

核桃树下逝去的

老菜园

青潭眼中的大鱼

山里的狼狗

节选

不做浪荡子 近一年来,周杰的朋友圈是连篇累牍的直销业绩信息,团队里谁加钻了,谁升经理了,隔三岔五的银行转账记录说明着存款余额的增长,更惹眼的则是一连串的提车信息和照片,谁现款提走一辆别克,谁又开走一辆奔驰,而这些人一两年前还只是普通的育儿嫂或者建筑工人。还有公司开大会年庆,组织团队集体考察联排别墅的图文。 春节期间,周杰也在晒转款到账的信息,数额大致总在几万元上下,让人感觉只要加入了直销,钱就像一个平常的数字自动滚滚而来,命运倏然改变,也包括周杰自己的。年庆留影上的周杰穿着统一的红色西装,戴眼镜打着领带,看上去像个成功人士。 *近两个月,周杰却没有更新朋友圈。问他时他说,和女朋友分手了,感觉心情有点累,无心做业务,准备休息一段以后再说。 这个消息使我感到意外。如果说心里早有预感,事情也来得早了一点。两年前我在长沙见到周杰,他和女友租住在一家小区内的家庭宾馆里。周杰是个白净清秀的少年,并不如同想象中的样子。身个有些瘦小,年纪看上去只有十六七岁,却说自己“已经老了”,证据是后脑勺上*近变白的一根头发,实际上他这年十九岁,比女朋友大三岁。 起初我们没有见到他的女友,我和周杰加上一个叫木剑的朋友一块儿吃饭,女友不肯出来。饭后我们坐在一家酒店大堂开的咖啡馆聊天,周杰的女友每晚在这家酒店楼上的KTV包房上班。 *初我是从木剑那里知道周杰的。他在qq聊天中说,*近他了解到一个少男少女的群体,他们从湘西乡下出来,结伴卖淫,他自己接触过的就有几对。在咖啡厅里,周杰推掉了我们点的茶和饮料,喝着一杯清水,讲起了他以往的经历。他两岁时父母离异,父亲在广东潮州打工,长年在鞋厂做。周杰在家乡跟着爷爷奶奶上学,到了初二,在课堂里再也呆不下去了,辍学到了潮州。父亲每天要上班干活,周杰大部分时间在网吧度过,渐渐开始在网吧的座位上过夜。没钱上网了,就去抢小学生的机器,或者拦路勒索零钱上网。 偶尔回家要钱,和爸爸争执,互不相让,闹得*凶的一次,父亲把周杰的手按在桌上,手拿菜刀悬在半空,说你再跟我拧巴一下,我的刀就落下来。周杰吓住了,从此不敢跟爸爸再吵,只是不回家。父亲不肯给周杰花费,说你自己怎么弄到钱我不管,只要不违法就行。 后来周杰在网吧遇到一个大哥,把几个像周杰一样泡网吧流浪的少年收留到家里,供他们吃住。这位大哥是酒吧服务生,常来上网,周杰跟他混熟了就上他家里去了,前后一共有六个少年。家里的伙食无非是一袋米,一袋土豆,几瓶老干妈,大哥做饭给几个少年吃,睡觉是铺几张凉席打地铺。其中周杰跟另外两个少年混得*好,成了三兄弟,一起泡网吧逛街。这么混着住了几个月,大哥的父亲去世,回了广西老家。三兄弟没了依靠,约定照在外面看到的样子,各自谈女朋友,然后组织她们去做夜场,当作一种资源,挣来钱共用。后来因为赶夜场的需要,三兄弟分散,周杰带着当时的女友离开了潮州。 他从广州辗转到浙江嘉兴,后来回了湖南老家吉首,又出来到湘潭。期间交往了很多女孩子,在吉首时认识当地所有夜场的妈咪。把少女带到夜场交给妈咪,再打点一下妈咪,就可以上岗了。少女在夜场包房里陪酒,一场二百,现在涨到了五百,一个晚上可以做几场,一个月给妈咪交一万七提成。女孩的条件是要漂亮,年龄在二十五岁以下,十五六岁入行的*多,大多是辍学的女生,也有在校的女生课余干这个。夜场的需求量很大,周杰说在浙江湖州一家七星级酒店,见过一栋大楼几层全是KTV包房,等待陪酒的女孩子多到上千名,包房的每个客人都会叫一个,由妈咪带进去。前一段在湘潭认识的妈咪来了长沙,周杰和女友也跟着过来,继续在这位妈咪手下做。 起初周杰每次只交了一个女友,挣来的钱两人用。入行久了,他开始想到同时控制几个女孩,把事业做大。一个这行内的“牛人”是他的榜样。他控制了几十个女孩子,用挣来的钱买了奥迪,这些女孩子不在一个城市,他用手腕让她们所有人甘心做他的女朋友,去夜场挣钱,有时他同时和三四个女孩一床。“三兄弟”中的一位留在潮州,同时谈了两个女朋友,“女友找钱都厉害”,那个少年还会存钱,家里起房子他出了二三十万,也让周杰羡慕。 周杰觉得自己手腕不够。他的尝试总是不太成功,先后和好几个女孩子发生关系,劝说她们去夜场,都因为现任女友的反对失败。女友是周杰在潮州交往的,两人认识是在溜冰场上,周杰的轮滑滑得好,女友不会滑,主动来找他教,后来就恋爱了。女友比周杰小三岁,性格叛逆,小学就辍学了。因为周杰找别的女孩的事,两人闹过几次分手,眼下又在一起了。对于周杰花她挣来的钱,女友倒没什么意见。 我们在小区附近的餐馆吃了饭,出来正好碰见出门的女友。她穿着白色连衣裙,打着一把阳伞,看起来年纪很小,见了人显得窘迫。除了去夜场,她基本不出去。她这几天感冒了,要去医院输液,晚上接着上班。在餐馆时周杰给她打电话,她说自己不想吃饭。 我们去了两人租住的家庭宾馆房间。这是一间不大的标间,引人注目的是两张白色被罩的床,没有多少活动空间,对面墙上一张梳妆台。周杰说,他和女朋友租住的是其中一张,另一张床上也有一对,男的干这行六七年了,*近和女友回湘西了,床空了出来。一张床位半月租金七百五十块钱。 我问周杰为什么不住普通出租屋,价钱便宜,空间可能大一些,还能自己做饭。他说因为不知道住多久,随时会走,也省事,住宾馆每天有人来打理。 女友去夜场的时间,周杰除了去上网,呆在家没事做,会想得很多,眉毛中间长出了一根长长的白的,留了好久才拔了。后脑勺上的是女朋友发现的。 夜场陪酒这行的竞争越来越大,很多在校女生兼职干这个,女友现在所在的山水大酒店,休息室里有一两百个女孩子等待上场,四年前只有一二十个。起初女友对干这行也很抗拒,*初上岗时每天回来都喝得大醉,后来才略微适应了。 周杰想到带女友上北京,那里老板多,可以玩“仙人跳”,诈老板的钱,但女友不答应。周杰说,他心目中的理想城市就是北京。但他不敢去,“怕自己饿死”。 去年和女友分手的一段时间,周杰还是去了北京,不过是被木剑叫去,在一家图书公司书库做管理员。当时木剑在那里做主管。 书库在北京南郊,我曾坐了很久的地铁转公交去到那里。巨大的白色屋顶的仓房在阳光下排列,使人疑心这里以前是个粮仓,或许眼下一些仓库中还存有粮食。库房中是像垒砖一样码放的书籍,没有在书店中那种引人遐想的气息,似乎在这里书籍完全失去了内在气质的区别,只是体积和重量的计量,多数的书也是教辅和一些大众的文化经管类,小推车进出运走,装上卡车,发往城内的图书批发市场或者书店。 宿舍在附近小区的公寓里,周杰和另两个男生合住二楼客厅,几个女孩坐在人手一部座机的隔间,整天忙着给各地文化教育部门打电话,希望说服学校和教育局订购,成功的几率和她们的底薪一样低,让人担心她们发麻的鼓膜和磨损的声带。 周杰的工作是在库房装车卸车,报酬是两千块一个月。他并没有心情乘暇拿起书来看,就像他想要学吉他却一直没有上手。周杰干了两个月,北方的冬天来临,书库和宿舍都没有暖气,取暖的煤炉被城管没收,周杰忍受不了寒冷,离开北京回到家乡吉首。电话间里的女孩子们也大多干不下去离开了。 在家乡过年的时候,周杰想到了分手的女友,他打了电话给她请求和好,两人一起来了长沙。躺在宾馆的床上,或者在昏暗的网吧里,周杰总会想到以后怎么办的问题。有个认识的少年去做了“少爷”,来钱快,如果可以周杰也去了,但他的身材不高,入行的要求是至少一米七。 在长沙期间,周杰还接到了从前收留他的大哥的电话,他回到了潮州,希望把当初的七八个少年联合起来,一人投三万块钱开店。但是周杰没有这笔钱,女友挣的都不知怎么花掉了,另外当初的“三兄弟”都散掉了,其中的岳云交了好运,已经在北京上学,脱离了这个行当。 岳云的“上岸”,可能是周杰焦虑感的一个来源。按周杰的话说,岳云是因为长得帅,被一个富婆包养,富婆把他接到了北京去上学,让他进了电影学院学导演。 周杰觉得自己不会有这种运气,有时候他在电视和网上看马云的讲演,觉得他说的都对,但离自己太远。后来他看到一个保健品直销网络的招人启事,没有加盟门槛,觉得自己适合这个,交了一千多块,去宁波参加了直销公司组织的嘉年华,回来有了一种自己看准了趋势,也有机会成功的感觉。他在打算正式加入这个网络,眼下的只喝净水养生,就是以身作则。“保健养生是*有希望的产业,微商是未来每个人的需求”,他用着网络和嘉年华上学来的宏大词汇,解释自己“看准了趋势”的理由。来长沙之后,除了网吧和宾馆,周杰很少走出山水大酒店所在的街区。在女朋友输液的时段里,我和木剑劝说他一起去橘子洲走一趟。 三个人走在橘子洲的步道上,在阳光之下,穿着白色T恤的他有点驼着背,似乎禁不住阳光照射。我建议他常常过来跑步。木剑聊起他*近完成的一本书,花了七年时间,我看过提要和目录,书名叫《治国原来很简单》。书稿无处出版,托我找联系方式发给北京的几个学者,也反应寥寥。 我们顺着江岸,一直走到领袖的巨大白色雕像下面回头,周杰掏出身上的烟来抽,是十块钱一包的金白沙,一天大约抽掉一包。抽着烟他说起了父亲。由于长年站在机床前面劳动,他的双腿患上了静脉曲张,不能再继续打工了,回到家乡吉首开了家鞋店,年初又已倒闭。前几天他给周杰打了电话,父子俩有了**次深谈,父亲在电话里说:“我也很迷茫。”烟丝在周杰眼前缓缓升起,正如他在qq上的图像,穿眼下的白T恤,叼着一根烟,昵称是“不做浪荡子”。 游人三三两两与我们擦身而过,有三个女孩子走过我们之后,边上焗黄头发打阳伞的一个少女回头看了我们一下。周杰一下子显得紧张起来,低头躲闪,又禁不住回头去打量,过了一下说完了完了,我可能被人认出来了。就是她。 我们问他怎么回事。周杰说,去年从北京回吉首之后,他曾经谈过一个女朋友,就是刚才那个女孩子。当时她还在上学,他想说服她出来做陪酒,被她拒绝了,两人分了手。女孩喜欢泡夜店,现在在橘子洲上偶遇,想来她还是被人带出来了,旁边的大概是夜场行业的姐妹。这样被她认出,难免不好意思了。 周杰说,他尴尬的是自己当初的失败,没有说服她出来,因为这女孩的相貌身材都很好。回到北京,过一段和周杰联系,他已经回了湘西。周杰的奶奶生了重病,他发来一张在医院陪护的照片,说等奶奶病好了再做打算。问到女友,似乎是又经历了一次分合,先去了广州,过一段也去了湘西,眼下没有再干夜场了。我去电影学院找周杰在北京的兄弟岳云。 岳云果然是个帅气的小伙子,穿着白衬衫在电影学院的门口出现,并不显得如何不协调。我们穿过校园去一个小咖啡馆喝茶。看起来岳云和很多人相熟,常常带着微笑点头打招呼,微笑中显出殷勤又有一种刻意的老练,似乎是他一种随常的派头。小咖啡馆是在电影博物馆里隔出来的一小间,透明的隔壁摆着一些各个年代的摄影机器,岳云在这里也熟门熟路,带我去里间参观了一圈。他说自己现在学的就是摄影摄像,并不是导演,来了一年多,眼下已经能够给人拍些小片子,前几天还接单和两个伙伴去了一趟浙江。 我们要了两杯饮料坐下来,岳云的手握着饮料,白衬衫袖口下的腕背露出两条伤痕,和他眼下的外表有点不协调。岳云说,这是在潮州那段生活留下的。 岳云没跟我说他是哪个省份的人,只说自己辍学比周杰早,父母一辈子都在陶瓷工厂打工,做碗和花盆什么的。他离家出走的导火索是有次趁父母一齐发薪水,从家里拿走了整一万块的一叠,给父母留下三千块。 钱拿出来之后过生日泡吧,一晚上花掉六七千,又给自己买了一辆摩托车,加入了飞车党。钱花光之后,就跟飞车党兄弟一起帮烧烤摊子扎场子,有架打了就去。工具是钢管和西瓜刀,手背上的伤是西瓜刀留下的。 另外的时间是泡网吧,和周杰一样抢小学生的机子和零钱,*长的时候可以两天两夜不睡觉,一直打游戏。“活得好不如活得滥”,岳云说,当时身边所有人都是这样想,过惯了滥生活。后来他和周杰一起被大哥收留到家里,成了*好的兄弟,当时一共有六个小孩。 群居生活的结束,并非像周杰说的是因大哥回乡奔丧,而是捅伤了人。捅人的时候岳云在场,但大哥不让他参与。一伙人被大哥和他的兄弟们用摩托车队前后堵住,大哥拿刀在一个人的屁股上挑了几下。后来大哥被抓,判刑四年。 大哥被抓前半个月,岳云被家里人找了回去。父母和姐夫一个网吧一个网吧地找,*后在某家网吧的座位上,妈妈从背后一把捺住了岳云。回家一个多月之后,岳云又跑出来,和飞车党继续混,那时周杰也回到老爸那里,群居的流浪儿都散伙了。过了一段,周杰又出来了,碰到岳云,“三兄弟”在酒店租了一间公寓同住,开始“吃姑娘饭”。*初的动因是岳云有一个朋友,每天晚上开车带岳云出去兜风玩乐,身边围着各种女孩子,岳云就学会了,又传给周杰他们。 岳云同时有两个女友。一般是在夜场陪唱,偶尔也出台。其中一次女友出去包夜,老板给了八千块钱,外加一部苹果6。女孩子单纯,小小年纪出来,对男孩有情感依赖,起初不愿意,让干这行的女孩子去劝,也就接受了。 有了女友赚钱,每天的时间就是睡觉,上网和泡吧。泡吧是手头阔绰时去,没一千块钱都不好意思进场,两瓶酒都开不起。另外的原因是不敢去,当时岳云和飞车党兄弟们天天出去打架,怕结仇的人报复。 “晚上出去,没有十多辆摩托车一起,根本不敢上街。”两三个人绝对不敢出门,怕不知哪个巷子里冲出来几个人,得罪的人太多。去KTV一般是开总统大包房,一屋子人。心里一边是怕,一边是兴奋,被砍伤的时候没有痛感,是刺激,“你越打我越刺激,你不把我弄死,下次你就惨了。”岳云说,他浑身是伤疤,不能脱下衬衫来看。 *大的一处伤势在背上,缝了六针,正是这次受伤让岳云心生退意。过节是争夺一个女孩,这个女孩在夜场特别能赚钱,一个少年在追她,岳云红了眼,想把女孩弄过来。女孩对岳云没感觉,岳云就给女孩做思想工作,说对方是在利用她,岳云没有得手,也搞砸了对方的事,结了仇。 此后不久,岳云在一个广场上玩手机,被对方带人围住了,岳云被铁棒扫中了小腿肚子,蹲在地上抱住头,有人拳打脚踢他背上和两肋的肌肉,“特别无助”,临走的时候对头在岳云背上划拉了一刀,岳云躺在地上,被表哥送到医院,身上的钱也被抢走,表哥垫付了医药费。岳云觉得特别屈辱,简直不想活了。两个女朋友也离开了,岳云自己也怕她们染上病传给自己。挨了打不去打回来,就不好意思继续混,一时间百无聊赖。 岳云说,就在这段时间,他在网上聊天,认识了北京的大姐。两人无话不谈,大姐说服他离开那个圈子。 岳云当时一无所有,大姐汇了钱给他,让他到北京来。起初大姐想让岳云到她的公司工作,岳云想上学。大姐在电影学院有朋友,找关系让岳云过来,读了两年制的摄影班,一年七千块钱学费。 岳云说,大姐并非什么富婆,是个会计师,今年二十九岁。两人也不是周杰说的包养关系,就是聊得很好的网友。上学之后,她给岳云找了一份在火锅城当服务员的兼职,一天八十块钱,有空就过去。以后岳云又做了学校的保安,所以很多人他都认识。后来保安时间太不自由,只做了两个月。 眼下他已经可以出去拍点东西,有酬劳,有次给一家小公司拍轮胎广告,四个人一共得到三万块报酬。有时候他还是需要家中补贴,上学之后和家中恢复了联系,放寒假时赶上北京下雪,父母还来玩了一周,岳云帮他们在北方的雪景中留影,感觉他们“忽然老了好多”。他开始想到将来回家乡,开一家婚纱店,就近照料父母,毕竟他只有一个姐姐一个妹妹,没有兄弟。说到当导演的传言,他笑着摇了摇头。 上学后岳云交了一个女友,是跟各路影视剧组,给群众演员化妆的。女友似乎很在意他和大姐的关系,前一阵大姐生日,岳云给她买了一块卡西欧手表,“女朋友吃醋了”。 说起过去交女友做夜场的事,岳云摇摇头说是“一种伤害”。 从咖啡馆里走出来,岳云带我逛了一栋教学楼,楼口有个老保安,岳云笑着跟他打招呼,说我“是个兄弟”,老保安没有说什么,放我们进去。岳云说,学校里他哪儿都能去。他曾经介绍周杰来接自己的班,但周杰个子太矮。 过去的一帮兄弟,只有周杰还有联系。那个大哥曾经打电话给岳云,岳云给他寄了五百块钱,大哥没有要。 走到电影学院门口,岳云说过去的事情他并不想提,因为周杰打了电话来,才见面跟我聊。他仍旧带着老练的微笑,伸出那只伤痕累累的手和我道别。看起来他要比周杰年长很多似的,虽然年龄其实只差一岁。以后木剑去了一趟吉首,想在那边找点做生意的人脉,和周杰见了面。我问他周杰的微商直销业务怎么样,是不是真能挣到钱。木剑说开始要交几万块会费,每月要买一定量的消费品。这种模式,开初的一些人确实可能赚到钱,但还是靠发展下线,后面的人赚钱会越来越难。 那天我问周杰,女朋友分手了是否舍不得,他说舍不得也没办法,三年多的感情。女友分手的原因是地域距离,还有家长不同意。我这才知道那个女孩子家乡并不在湘西,是四川人。分手后女孩回了四川,大约是父母来接走的。 他已经换掉了吸烟的头像。我不知道他是否还像会面时一样,只喝纯净水,二十岁年龄的后脑勺上,有没有新的白发长出来。 床与棺之间 吴家的房子在山口,屋后有一块大石头。石头身上长着一溜脚窝儿,人可以爬上去;顶上平展,可以站着望一望。石头顶上和脚窝儿里都长着苔藓,时间久了失去了水分,有些发黑。 房子是三间大瓦房,土墙下半截颜色暗了,上半截看上去还有些新。那几年人都在屋里,过年总是张灯结彩,离阶沿不远的院地里落着一线猩红。灶屋里有两处火,灶火之外,靠近后门的地上一小堆红灰,上面两根柴缠着小小火苗。二家公就烤这堆火。 他坐着一个小板凳,一直不动,可能腿脚也有问题,轻易站不起来。脸上是笑着,柴火照亮了无数皱褶,却又留着褶子里的阴影,像是屋檐下灯火的余光,落了一点在荒地土坎上。 在他微微向上敞着的眼窝里,存了*多的火光,眼睛眯成一条线,避免光线从眼底漏掉。 吴立志说,二家公以前住在鹅儿坪老房子里。一大家人,两个老的加五兄弟,只有家公当了上门女婿,其他兄弟都没成家,好几个是半愚子。二家公劳力不算好,可是他干活不歇气,从起早做到擦黑,是屋里的顶梁柱。 有一年他差点说了媳妇,说的是高桥的女娃子,两边家儿都看了,女娃子愿意。听说长得还怪好,可是好像有一种毛病,身体不行,担心嫁过来干不了重活,添人口负担。就算了。以后再没提过亲。 两个老的过世了,兄弟老的老病的病,七八上十年间,前脚后脚地也走了。二家公就成了一个人。前五年老房子被雨淋塌了,吴立志的妈接他下来。 二家公并不在这三间屋里住。冬天他在灶屋里能挨着炉火,呆得久些。白天,我看到他慢慢绕过屋角,走到前院,去上院子外边的厕所。又扶墙慢慢回来。 屋角墙上钉有一排尖头的木桩,转过墙角时,他的手摸索着,碰到那些尖头上。似乎疼痛地缩一下,却又一定要摸上去,实在地触到。 吴立志说,这些尖头木桩是二家公钉上去的,墙角和厕所外面各有一排。碰到了这些木桩,他才知道来去厕所的路线。碰的是木桩的尖头,因为他的手长年在任意什么东西上摸,茧皮厚,一定要尖头才有感觉。 吴立志说,早先这间灶屋是二家公住。后来吴立志和弟弟娶了媳妇,家里办喜事房子窄,就另搭了柴棚。 二家公在屋里的时候,不利索,床上和屋里都是臭的,有人客来了不方便。住在柴棚里,他有个小手,随地就解了,自净些。柴棚偎着蛤蟆石,苞谷秆子苫的顶,蒙着一块条纹防雨布。树棍作的墙壁,有一面受着河风。 柴棚里有一张床。一床烂棉絮拢在床上。床头地上有一把椅子,二家公坐在椅子上,晒着柴棚口进来的太阳。对面山高,太阳落下来的时候不长。 他的眼窝仍旧敞着,眼底闭成一条线,阳光满满地存在眼窝里,不会漏也不外溢。他顶着两眼窝阳光,一直坐到太阳下到西山崖后很久。 吴立志说,年轻时二家公的眼睛是好的。因为省灯油,天黑了不点灯,眼睛总是眯着。白天太阳大时要干活,买不起草帽戴,眼睛也是眯着。眯久了,慢慢就睁不开了。只能感光。 这是秋天,二家公的穿着和过年没两样,一件土黄色外衣,是民政上发的军衣,褪色了和土巴颜色差不多,扣子有两颗系不上,套着里面敞口的袄子。袄子下面还有很多层,一年到头的衣服都穿在身上。 笑容的皱褶少了火堆旁的阴影,看上去平展衰弱了一些,或许由于阳光。乱鸡窝的头发上沾了一片竹叶子,是从床上带起来的。床上一条烂棉絮。 有一年在鹅儿坪,给二家公托关系领了一床新的救济棉被。下雪天冷,二家公从被盖里扯了一坨棉花到邻居家生柴火,没用完的棉花顺手又塞到铺盖里。棉花没有完全燃熄,半夜在棉絮里烧起来,人感觉燃了,把被子拖到院坝雪地里拍。棉花在套子里闷烧,眼睛又看不见,左拍右拍不熄,到了大清早,手上剩一小把棉絮,一床被盖烧成了灰。 下来住之后,就不让柴棚里生火,灶屋里到冬天专门烧一堆柴火,供二家公烤。 柴棚的另半边,是一副没有上漆的棺材,和床正好对着。二家公晒太阳的位置正在床与棺之间。 等到人过世了,把棺材盖打开,人从床上移过去,就行了。 这副棺材是早几年吴立志妈出钱打的。二家公是有现成棺材的人,和河口敬老院里的那些人不一样。站在石头上,能望到河口铁链桥对面的敬老院,是原来的小学校改成的。五保户们住在一排教师宿舍里。 教师宿舍越来越空了。老人剩下三四个。烟匍在地上往外冒,像腰杆被打断了,一路不起来。老人们需要的只是柴火,所有宿舍都成了堆到屋顶的柴房。 有个老头在操场外边摔了一小跤,就死了。人说他本来就要死了,那一跤只是个由头,要不那么矮的坎子,根本摔不死。 按说他也没喝酒,喝了酒的人才轻易会摔死。吴立志的二叔住在广佛黑虎庙上,大年初一上香河来喝了酒,手里还拿着半瓶酒,大白天地往回走,就走丢了。 沿路上下一寸寸地找,硬是找不到,三天以后发现在挨着吴家房子一个小坎子下面,人掉到水边上,好像睡了,身上也没有红伤红伤,见血的外伤。。总在远处找,所以一直找不到。 有个老头偷吃猪伙食,吃到石灰草肠子烧烂了,痛死了。他其实有吃的,懒得做,要去偷猪的。 往年香河口有一个孤老,饿死在屋里。过年他没给村长送礼,村里把他的救济粮压了没给。三十里的雪一直下到初三,他没有出门,就死在屋里了。人是瘪的,不像二叔有点被水泡胀了。 附近的人报了案,派出所的车上香河要等雪化,吩咐把死人的屋锁上,保护现场。村长担心派出所的人来发现是饿死的,又不能撬锁,就偷偷爬上屋顶,掏了个窟窿扔一袋米下去。 以后国家有了集中供养的政策,沟沟岔岔的孤老,集中到学校里来,一时人还挺多,好像一个院子。别处院子人平时出门打工,这里相比还热闹些。不过三五年,暗暗地就稀少了。二家公是那年秋天里死的,原因是吴立志带回去的一碗肉。 “中秋节我从学校里回去,想到他欠油水,带了一碗学校厨房的红烧肉给他,还蛮肥。他一顿就搞光了。”吴立志说。当天晚上人上吐下泻,拖了几天没缓过来。 人死以后,棺材用了,床和烂褥子都烧掉。入土过后,吴立志的妈让把柴棚也拆掉了。 这个人的痕迹就完全没有了。 妈下了县城,爹一个人在屋里呆了半年,下县城过的年,老屋子就没点灯了。吴立志第二年回去,家里的老鼠子都跑光了。它们知道人走了。 将来这座房子也会塌,像鹅儿坪一坝的老房子。塌了的土房子埋到土里,像一个人走了,不留一点痕迹。 大石头还好好的,许久没有人上去望。脚窝窝里青黑的苔藓长平了。 ……

作者简介

袁凌,生于陕西平利,单向街2019年度青年作家,《新京报》2017年度致敬作家,腾讯书院2015年度非虚构作家。入选两届《收获》文学排行榜,两届豆瓣年度好书,新浪十大好书,华文十大好书等。出版《我的九十九次死亡》《青苔不会消失》《世界》《寂静的孩子》等书,在收获、花城、十月、天涯、今天、芙蓉等刊发表过非虚构和小说、散文作品。

-

树会记住很多事

¥9.9¥29.8 -

见字如面

¥14.9¥49.8 -

汉字里的中国

¥14.5¥45.0 -

长篇小说:一句顶一万句

¥33.3¥68.0 -

祖国旅店

¥15.2¥49.0 -

别怕!请允许一切发生

¥15.9¥49.8 -

给青年的十二封信

¥5.3¥15.0 -

哇哈!这些老头真有趣

¥9.8¥30.0 -

我从未如此眷恋人间

¥18.0¥49.8 -

阅读是一座随身携带的避难所

¥19.1¥39.0 -

西南联大诗词课

¥18.6¥58.0 -

夏日走过山间

¥8.1¥30.0 -

她们

¥14.0¥46.8 -

快乐就是哈哈哈哈哈 插图纪念版

¥15.6¥52.0 -

遇见动物的时刻

¥21.1¥58.0 -

事已至此先吃饭吧

¥18.6¥55.0 -

你为何对我感到失望

¥10.2¥32.0 -

花.猫.幽默家:老舍散文经典全集

¥14.4¥45.0 -

茶,汤和好天气

¥7.6¥28.0 -

十三邀2:偶像是生意,是符号,是忍辱负重(八品)

¥23.4¥60.0