- ISBN:9787521215373

- 装帧:一般胶版纸

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:352

- 出版时间:2022-04-01

- 条形码:9787521215373 ; 978-7-5212-1537-3

本书特色

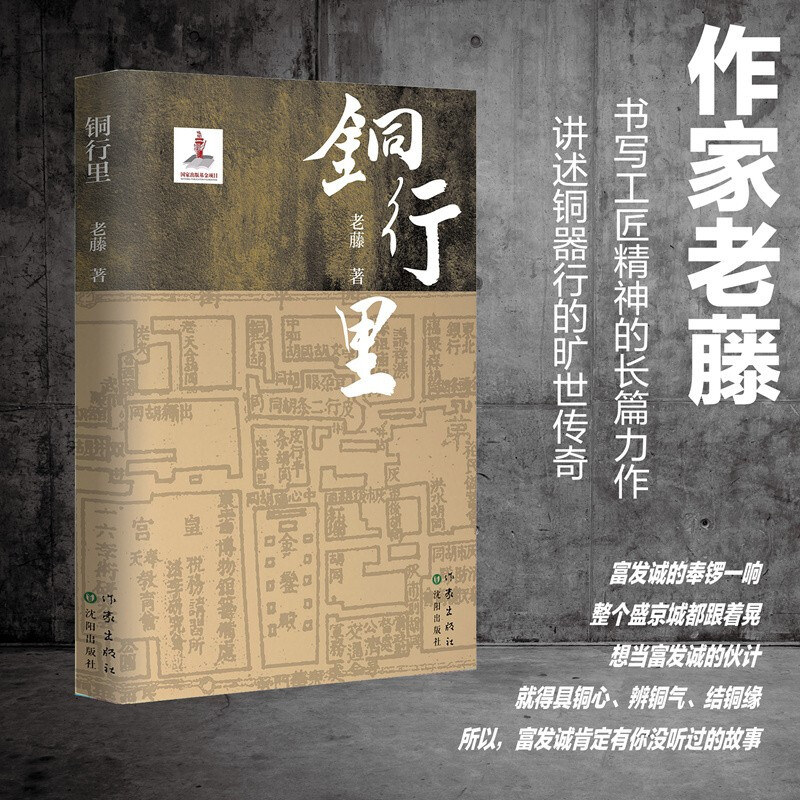

百年制铜世家的传奇 传统工艺与现代铜雕的碰撞 探寻工匠精神的密码,时代风云际会的缩影

内容简介

石家铜器行传到石洪祥手里,已有近三百年的历史。他想在父亲百岁大寿的时候,献上一份寿礼。在准备寿礼的时候,他发现了父亲的日记,日记里有父亲的心愿,一是打造一座与实物1:10比例大小的铜殿,二是造一册“软铜策”,记录百位友人。石洪祥决定帮父亲实现心愿,铜殿好造,但在锻造百人的“软铜策”时犯了难——只有人名是无法填满铜策的。于是,石洪祥有意跟父亲聊起往事,借以打探,竟发现父亲的百位友人,每个人都有一段传奇……

目录

节选

楔 子 如今许多人不知沈阳城曾经有一处“铜心”,金银铜铁锡的铜,若在街上问行人,十人有十人会摇头,这让富发诚铜雕艺术有限公司的创办人石国卿十分不悦,才多少年哪,一座城市就如此健忘。据说当年四贝勒皇太极登基后,下令把城内外制作铜器的店铺均集中于内城中心,形成了一条铜行胡同,又将分散市井的铁匠铺置于城垣四周,由此赋予了盛京城所谓的“铜心”“铁胆”。这么大的事能轻易忘记吗?铜行胡同地处故宫北侧,南北向,长约两百步,宽六步,北端接四平街,南端连着供奉关帝的中心庙,犹如一条带着金属律响的动脉,让周围的青砖黑瓦建筑有了生命的节奏。市民大概觉得叫铜行胡同有些拗口,便习惯称之为铜行里。 时光到了清末民初,胡同里规模大一点的铜器店尚有十几家,以石家的富发诚*有名气。富发诚主要制作销售响器,生产的奉锣远销关内各地,铜行里老街坊都说,富发诚的奉锣一响,整个盛京城都跟着晃,这个“晃”是指扭秧歌。 不得不承认,历史,有时如同攀爬的藤萝生长在坊间墙角,这也是为什么说*早的历史是方志的缘故。民间记忆往往更贴近真相,尽管墙上的藤萝不免会添枝加叶,但根茎大都在原位,倒是那些写进正史的东西容易有勾兑,如同一个脸上花费大把银子的女人,改了本来的姿色。 富发诚响器因精工细作而闻名,出品的奉锣是奉天城*早的工业名牌之一。除了制作奉锣,富发诚也制作钹、镲等打击乐器,还制作唢呐、小号、铜钦等。因为店龄长,传承未断,富发诚无疑是铜行里规矩和标准的制定者。 铜行里与石家交往密切的是令狐家永昌号和唐家永和兴。永昌号专营各种铜器,有铜行里出品的,也有从关内进的货,自家少有加工,实际是个铜器批发和销售商号。张作霖统治东北时,永昌号生意做得火炭一般,天天门前都有进货出货的挑夫。令狐掌柜一年四季总是一副青衣青裤道士打扮,中堂上挂着“端木遗风”的牌匾,让人一看便知店主是个儒商。令狐掌柜与富发诚掌柜石嘉文被人称为铜行里文武两君子,石掌柜本身是铜匠,当属武君子,而令狐掌柜不动锤錾,是个文化人,故而成了文君子。 唐家永和兴也是很有口碑的商号,掌柜老唐是湖南益阳人,为人精明却不失豪爽。永和兴原本只加工和经营铜器,后来发现奉天城茶行少,而当地官绅富贾逐渐喜欢上了喝茶,便开始兼营茶叶。唐家做生意阔气,新老主顾皆可记账赊茶,有的茶钱欠了一年半载也不催讨,遇有赖账的也不计较,由此赚了个好人缘。唐家与石家交好,富发诚制作的黄铜六君子皆由永和兴销售,因为有永和兴的营销,奉天城谁家八仙桌上能摆一套富发诚的黄铜六君子,比中堂摆一对儿同治粉彩官帽筒还展耀。 时光推进到一九四五年东北光复,铜行里尚余铜器店十二家,东侧除了石家富发诚、令狐家永昌号和唐家永和兴外,还有陶家富顺昌、苏家德义诚、周家双义长和孟家永聚兴。西侧则有葛家双兴和、胡家利盛永、阮家恒发永、赵氏永泰诚和徐家德成顺。十二家铜器店在经历了伪满至暗时期后能活下来实属不易,但也都为此付出了无法补偿的代价。其中,唐家永和兴的命运*令人唏嘘。用石嘉文的话说,唐家像一棵人人掰枝擗叶的香椿,活得伤痕累累,*后干折枝残。永和兴发生的一切都在铜匠们的眼里,先是唐掌柜的妻子因违反所谓经济法出售铜器被伪满恶警抓走不知所终,后来唐掌柜又因赊销茶叶负债而破产身故,唐家成了光复后铜行里唯一关门易主的铜器店。据说妻子出事后,一筹莫展的唐掌柜找高人打卦,高人告诫说往者不可谏,来者犹可追,要紧的是别再遭遇凶险,铜行胡同属金,位列五行之首,茶行归根结底属木,木若逢金,必为砍折。唐掌柜不信,他觉得只要本分做生意远离是非也许就能躲过灾祸,但唐掌柜低估了运势,永和兴还是栽在了茶叶上。 铜行里人有个共同去处,就是胡同*南端那个小中心庙。这是一座建于明洪武年间的微型关帝庙,此庙是盛京城的中心,它像一颗心脏,把大街小巷放射出去。如果说铜行里匠人有主心骨的话,那么这个主心骨非小庙中拈须端坐的关公莫属。对于铜行里的人来说这座小庙颇有传奇色彩,据说夜深人静之时,小庙里的关公会笑、会哭、会说话,不少人说自己听过关公说话,唐掌柜的女儿唐婉秋就说她亲耳听到过关公哭泣。 尽管中心庙里这尊泥塑的关帝实际上没有庇佑铜行里什么,该发生的不幸依然发生,但丝毫不影响铜匠对他的崇拜,虔诚本身是一种态度,而态度就是活着的样子。 **章 软铜册 每个人心中都会有一个或几个压箱底的人,不会多,却能让你踏实,防止你行事脚踩棉花。 给这样重要的人准备生日礼物可不是一件容易事。尤其这个人已经进入不以物喜、不以己悲的超然境界,选择生日礼物便成了大考,谁都知道,礼不合心不如不送。 富发诚传人石洪祥心里*重要的人是父亲。 在石洪祥眼里,九十九岁高龄的父亲是一个难以描述的奇迹,是铜行里那座中心庙一般的存在。很难相信,一个年近期颐的老人还能保持清晰的记忆,说话有板有眼。有人问起养生秘诀,父亲总会这样说:有铜心,人不老。听者大都以为是童心,其实铜匠出身的父亲说的是金属铜。 父亲一年四季五点一刻起床,六点到小区遛金毛——金毛是一条狗,父亲*好的伙伴。七点用过早餐,然后便坐在沙发里举着放大镜看报。父亲每天上午国家、省、市三份日报要看上两个钟头,连报缝里的广告也不落,直至侧栏*后一个豆腐块看完,然后起身到阳台上侍弄盆栽。父亲的盆栽有虎皮兰、文殊兰、文竹和月季,大大小小十多盆,错落有致地摆放在铁架子上,让阳台变成了一个小花园。父亲*喜爱虎皮兰,说它有老铜的颜色,老铜是铜匠对青铜的俗称。父亲每周会用软布将一片片虎皮兰的叶子擦亮,软布蘸的不是水,而是沈阳产的老雪花啤酒,啤酒不贵,却劲儿大,一般人两瓶下去就会五马长枪不服天朝管。侍弄过盆栽,父亲有时会端坐写字台前,打开抽屉从中拿出一个旧的黄绢封皮日记本仔细翻看,偶尔还写上点什么。父亲不仅是铜雕工艺师,还喜欢写点文字,他都写什么家人不晓得,自己也不说。父亲那个黄本子封面上烫有“献给*可爱的人”七个金字,家人猜测这应是老人参加抗美援朝的慰问品。父亲十分珍爱这个本子,给它起了个奇怪的名字——软铜册。石洪祥问一个日记本为啥叫软铜册,父亲说有典有册,乃成历史,我这是历史,不是豆腐账,叫铜册是一种尊称。石洪祥感觉父亲在软铜册上写字如同酿字,每一个字都要斟酌半天,落笔慎之又慎,好像一个字会决定一个人的命运一样。父亲说过:我虽非判官,这支英雄牌钢笔却是判官笔。石洪祥觉得父亲这是开玩笑,判官笔是批生死的,父亲的笔不过写写札记而已。放软铜册的抽屉总是锁着,钥匙被父亲用一根黄色尼龙绳系在腰带上。父亲的写字台只有一个抽屉上锁,石洪祥小时候就觉着这里面一定藏着神秘的东西,常常站在写字台边抚摸那把小小的铜锁。父亲腰带上那把亮闪闪的黄铜小钥匙地位很不一般,甚至超越了家门的防盗锁钥匙和小区的电子门禁,因为父亲出门从不带这些,细心的保姆会做好这些琐事。午饭后父亲一般会午睡一个钟头,然后牵着金毛下楼去附近的大东公园遛弯儿。在大东公园,他会长时间坐在长椅上静静地看光景,跳广场舞的妇女,卖烤地瓜的小贩和露天理发的剃头师父,视野中每个人对他来说都是一道风景。乖巧的金毛安静地趴在地上,下巴垫在两只爪子上似睡非睡。父亲下午五点前回家,晚饭后一定要看电视里的《新闻联播》,八点钟关掉电视,早早上床入睡,这便是老人一天的生活。 父亲叫石国卿,沈阳铜行里富发诚正宗传人,从石家算起应该是第二代。 正如父亲自己所说,与铜铁打交道多了,便会沾些铜筋铁骨的硬朗,自己身体好,是借了铜的光。 父亲是大上个甲子辛酉年农历五月二十二出生,已经九十九岁。清明那天,石洪祥依惯例开车拉他来位于西瓦窑的富发诚铜雕艺术公司厂区。父亲每年清明都会来厂区,在占地四十亩的厂区转了一圈后,父亲便来到厂区西南角,这里一树一冢一古井构成了景观组团。树是一棵大梓树,冢是一盔并不高的青冢,古井则是北方乡下常见的辘轳井。父亲站在梓树下,静默一会儿,然后将一瓶开启的即墨黄酒酹于青冢前。青冢没有碑,这棵大梓树就相当于一通活碑。父亲在祭奠时没谁敢去打扰,这是父亲追念先祖的不变方式。 富发诚铜雕艺术公司厂区建于二十世纪八十年代初。当时,已经从国营铜器厂退休的父亲不声不响地创办了这家公司,并正式注册已经尘封三十年的富发诚堂号,自己做起了老板。经过多年打拼,富发诚铜雕艺术公司如同群鸭中的火烈鸟,脱颖而出成了国内知名的铜雕企业。父亲在七十三岁时将企业管理权交给了儿子石洪祥,石洪祥便成了富发诚第三代掌门人。 父亲虽不再管经营之事,却时常对石洪祥讲富发诚的过去。石洪祥知道父亲这样做自有目的。家教**课当然是家史教育,不知来处,去向就会迷茫。通过父亲的讲述,石洪祥知道了许多爷爷石嘉文的传奇经历。 石嘉文是石家富发诚**代掌门,铜行里手艺*精湛的铜匠。之所以叫石家富发诚,是因为富发诚创始人本姓富,经历几代已经无从查考,只知道发源地在西瓦窑,那里的菜地有一口古井尚可为证。富家*后一任掌柜因为没有子嗣,看好了在店里学徒的石嘉文,便将店铺传给他,石嘉文一夜间从学徒变成了掌柜,从此翻开了富发诚新的一页。 爷爷石嘉文*得意的成就是改进了富发诚奉锣工艺,让富发诚响器远销京津沪。在公私合营之前,石嘉文一直是富发诚掌柜,属于铜行里有头有脸的人物。石嘉文生于一八八八年,一九六七年过世,享年七十九岁。在父亲印象里爷爷有点迷信,父亲说爷爷常常遵守一些很微妙的行规,比如说冶炼杂铜须仔细查验,不得有损坏的铜佛在里面,从民间收来的杂铜五花八门,什么物件都有,而一旦其中有铜佛、铜观音等,这锅铜水就难以浇铸成器物。 父亲说爷爷的一生就像一块精铜,找不出丝毫砂眼。 父亲清晰地记得一九六六年那个春天某日的清晨,爷爷让他去弄棵树苗,*好是梓树,说要在清明节去栽棵树。栽树并不难,爷爷想去哪里栽树呢?父亲没有问,因为石家家教里有一条:父母命行勿懒。既然爷爷说了照办就是。父亲到北陵附近一个苗圃购了一棵碗口粗的梓树,骑着人力车将树拉回了位于八王寺的家。爷爷看到小树面呈微笑,说明天是清明,咱们去趟西瓦窑。父亲问为啥要去西瓦窑。爷爷说,还能做什么,栽树。第二天,父亲骑了一个多钟头人力车,拉着爷爷和树来到西瓦窑,经爷爷一路指点,人力车在一片菜地地头停下,走进菜地深处,爷爷说就这儿。来路虽平,却不近,远路无轻载,扛着树的父亲像刚从澡堂子里出来一样,一个劲儿擦汗。爷爷拄着手杖走到地头一处长满荒草的古井旁,摇摇手杖轰走几只觅食的乌鸦说,就这儿,没错。爷爷又指着井旁一处土堆说:这是青冢。父亲看了看,就是一个不足一米高的小坟包,上面长满了刚要返青的杂草。知道这里埋着谁吗?爷爷问。父亲摇摇头,爷爷说:我师父富掌柜。父亲愣了一下,富掌柜是富家富发诚*后一任掌柜,是石家的大恩人,他记得小时候富掌柜对他很是喜爱,得空便用一只粗糙的大手抚摸他的头,富掌柜下葬时他在学校上学,葬在何处只有爷爷和两个徒弟知情。爷爷说富掌柜有些名气,他的墓知道的人多了不好。父亲问:富掌柜的坟为什么要起个和昭君墓相同的名字?爷爷说这是天意,富掌柜去世第二年清明我来扫墓,别的地方都是一片荒凉,唯有这盔坟上的草已经返青,从那天开始我就叫它青冢,我听师父说过,坟头过早返青是墓主人有心事没撂下,我想师父如果有没撂下的心事,一定是担心富发诚能不能传下去。父亲看了看周边,菜地种了菠菜,但打理不善,有几株叫羊铁叶子的植物脖子抻得老高,地里间或可见几株薤白、荠菜,无法掩盖菜地的荒凉。再看青冢,说是冢却连块碑也没立,边上有几棵高低不等的杨树,还没挂上杨胡子,倒是离青冢几步远的老井有些生气,木制辘轳、粗麻井绳、铁皮水桶和锈迹斑斑的铁支架都能用,看来浇菜还离不开这口井。爷爷说民国二十七年七月十五,富掌柜病逝,根据富掌柜遗愿,爷爷带着俩徒弟将富掌柜悄悄葬于此处,距今已经快三十年了,三十年是一世,再不栽棵树就隔世了。父亲问为什么要葬在这里,这儿又不是公墓。爷爷说这里过去是窑地,西瓦窑嘛,土地不值钱,富发诚从关内来盛京时,将铜匠铺安在这里。当年朝廷有规定,铁匠铜匠不能在内城,都在城边子做活,后来四贝勒登基后出台新政,把铜匠铺一股脑迁到了现在的铜行里,这里的店铺也就废弃了。 父亲走到古井边抚摸着辘轳,探头看看井下,井水依然清澈。爷爷说这口井是富家先人打的,当时还有配套建筑,现在看地基、炉灶、院墙,都变成了黄土,唯有这口井因为能用来浇菜才保留至今。爷爷让父亲在老井旁挖坑栽下那棵梓树,摇上一桶水浇过,面朝青冢默默站了一会儿,忽然就屈膝跪下,俯身拜了三拜,声音有些颤抖地说:昨夜梦到您了师父,您老别急,徒弟不久就来陪您,咱师徒俩在阴曹地府开响器店,给阎王殿闹出点动静来。爷爷的话把父亲吓着了,赶紧将爷爷扶起来,他发现爷爷脸颊上垂着两行老泪,如同蜗牛爬过的痕迹。爷爷说这些日子夜夜梦到师父,师父说等着他到那边开响器店。 转过年来,西瓦窑菜地里婆婆丁开满黄花的时候,爷爷去世了,依照爷爷生前嘱托,父亲悄悄将老人的骨灰盒也葬于青冢,知道此事的人仅限于唐婉秋,连唐婉秋的丈夫令狐平对此都毫不知情。 就像爷爷当初下葬富掌柜没有让父亲参与一样,父亲下葬爷爷也没有让石洪祥参加,父亲这样做实属无奈,在那个动乱的年月做事不得不小心。一九七九年清明,父亲才领石洪祥来西瓦窑认了青冢和老井,告诉他富发诚的根在这儿。石洪祥对这里的印象集中在那口古井上,对青冢印象却比较模糊,因为没有墓碑,封土又低,他觉得再过些年就会平成菜地。父亲说清明时无论多忙都不要忘了祭祖,更不要找借口推托,对于先人来说这一天是与生者气息相通的日子,酹一杯黄酒,烧几张纸钱,等于向先人报个平安。 父亲退休后决定重新挂起富发诚的招牌,便贷款创办了富发诚铜雕艺术有限公司。那时银行鼓励贷款,不用什么抵押,但很多人不敢贷,贷款就意味着负债生活,父亲一咬牙就去贷了,据说贷款前父亲到中心庙前闭上眼念叨了一回,睁眼一看,发现关公在朝他微笑,这才下定了贷款的决心。朋友都劝父亲在城中心买地建厂,但父亲却将厂址选在了北陵附近的西瓦窑。和当地村干部签协议那天,满脸疑惑的村支书问他:石厂长,你怎么选了块菜地办厂,连条像样的路都没有。父亲说:我看好了那盔坟和那口井,还有那棵梓树。村支书爽快地说,你看好的三样东西我们都白送。父亲租下这片菜地后,建起了厂房、厂区围墙,将青冢、古井和梓树一并圈了进来,成为厂区南端一组景观。因为在厂区内,父亲没有给青冢立碑,只是将青冢做了绿化,铺上了天堂草,人们走过这里不会以为这是一盔坟,而会误认为是园艺师故意营造的起伏效果。厂里老工匠知道一点青冢和梓树的故事,但没人能把故事说囫囵。 石洪祥从父亲手里接过公司后,将那口老井做了修整,井台砌了花岗岩,井口加上大理石口圈,加固了辘轳和支架。同时,还将南面那道长约六十米的院墙取直,用青砖改建为城墙状,加了垛口,垛口上安装了亮化灯,墙面用白漆写了八个隶书大字:继往开来,锻造辉煌。这一切当然都是为了让父亲高兴,因为父亲每年清明都会来青冢扫墓。

作者简介

老藤,本名滕贞甫,山东即墨人,中国作家协会会员、中国作家协会全委会委员,现任辽宁省作家协会党组书记、主席。二十世纪八十年代中期开始在报刊上发表文学作品,先后在《人民文学》《十月》《中国作家》等报刊发表长、中、短篇小说百余篇,出版长篇小说《战国红》《刀兵过》《腊头驿》《鼓掌》《樱花之旅》《苍穹之眼》等;小说集《黑画眉》《熬鹰》《没有乌鸦的城市》《会殇》《大水》《无雨辽西》等;文化随笔集《儒学笔记》《探古求今说儒学》《孔子另说》等。作品多次被《小说选刊》《中篇小说选刊》《长篇小说选刊》《新华文摘》《小说月报》等转载。曾获东北文学奖、辽宁文学奖、《小说选刊》奖、《北京文学》奖等。长篇小说《战国红》荣获第十五届全国精神文明“五个一工程”奖。

-

额尔古纳河右岸

¥20.8¥32.0 -

长安的荔枝

¥22.1¥45.0 -

生死场

¥11.0¥36.0 -

太白金星有点烦

¥27.0¥45.0 -

月亮与六便士

¥10.8¥36.0 -

面纱

¥27.0¥45.0 -

小妇人

¥10.3¥22.8 -

春风沉醉的晚上

¥12.0¥40.0 -

老人与海

¥6.3¥15.0 -

空山

¥12.2¥32.0 -

纸牌屋

¥10.0¥39.8 -

局外人

¥10.5¥35.0 -

月亮与六便士

¥9.5¥38.0 -

八仙得道传

¥15.2¥40.0 -

悉达多

¥12.0¥28.0 -

呼兰河传

¥8.0¥38.0 -

24个比利

¥12.1¥39.0 -

炖马靴-短篇小说30年精选

¥34.9¥49.8 -

玩偶与珍珠

¥18.1¥42.0 -

漂亮朋友

¥6.0¥18.8