4分

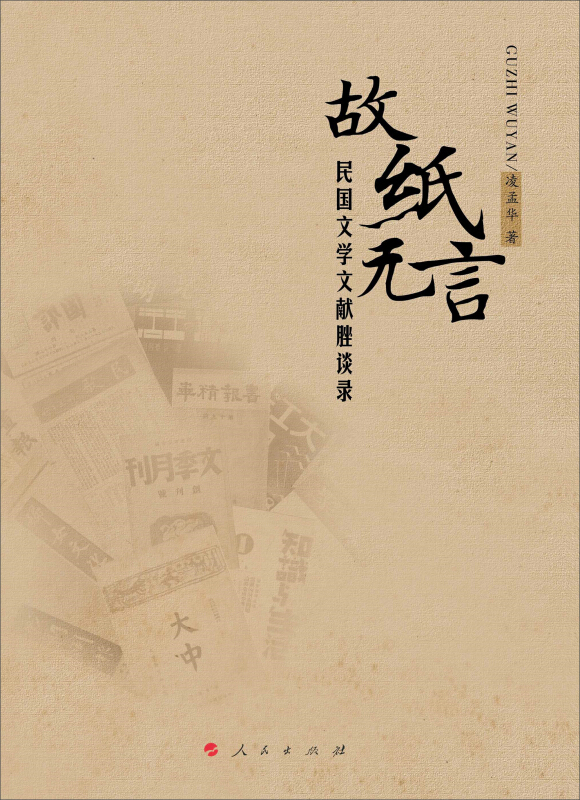

故纸无言-民国文学文献脞谈录

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

- ISBN:9787010154626

- 装帧:暂无

- 册数:暂无

- 重量:暂无

- 开本:16开

- 页数:303

- 出版时间:2016-02-01

- 条形码:9787010154626 ; 978-7-01-015462-6

本书特色

凌孟华编著的这本《故纸无言(民国文学文献脞谈录)》是一部颇有趣味和有分量的书。所谓有趣味,是指该书选题所讨论的内容有一种重新研磨历史的趣味。该书各篇所记述的大都是民国时期一些重要作家的佚作或版本考据,其中不乏有趣的学术资料和重要发现,有的已经引起学界的重视。所谓有分量,是指该书采用的考据方法虽然显得普通寻常,却在历史材料穿行中含蓄有力地表现了新一代学者对过去似乎盖棺论定的事有了新看法,并且在琐细的考辨中努力做到让材料说话,从而显示了学术的厚重和科学的精神。但该书更让人看重的是作者的一种近乎为学术而学术的痴迷态度。其实,并不是只有考据才具有所谓科学精神,但考据却可以看出研究者严谨的学术态度,而由考据得来的学术训练则成为通向更大成功的重要条件。

内容简介

《故纸无言:民国文学文献脞谈录》辑校和阐释散落在民国期刊中的一些不为人注意的文学文献史料,主要包括《大中》《清华副刊》《知识与生活》《妇女文化》《民歌》《一四七画报》《光明》等,涉及鲁迅、郭沫若、冰心、俞平伯、穆旦、吴兴华等现代重要作家。无论是谈佚作、说版本,还是叙期刊、论演讲、考轶闻,都力求表达面对无言故纸的思考,考辨不厌其烦,论述不避琐屑,故名日“脞谈”。

目录

序二

吴兴华抗战中叙亲情表家世的重要佚文《记亡妹》

一、佚文之判断依据

二、佚文之版本出处

三、佚文之双重价值

附记亡妹

穆旦清华大学时代的集外文《这是合理的制度吗?》

一、佚文的出处与迻录

二、佚文的确定与特点

三、佚文的价值与思考

俞平伯及其《“宣传”“党”这两个词你怎么看法?》

一、佚文的内容与特点

二、佚文的出处与推断

三、佚文的意义和价值

附“宣传”“党”这两个词你怎么看法?

郭沫若1943年写作经验演讲

一、演讲记录稿的出处与内容

二、演讲记录稿的特点与价值

三、演讲记录稿的问题与思考

谢冰心1943年写作漫谈演讲

一、出处、原文与记录者

二、特点、价值与互文性

三、问题、思考与可能性

附记

谢冰心1947年日本观感演讲

一、解教授辑录的四文之补正

二、5月29日演讲报道之钩沉

三、6月20日演讲记录之辑佚

四、演讲记录内容比较与价值估量

郭沫若《谒见蒋委员长记》版本流变问题补正

一、《谒见蒋委员长》并非“子虚乌有

二、《申报》版与《文集》版比较补正

三、《谒见蒋委员长记》之其他版本

附谒见蒋委员长记

俞平伯地位特殊的《为润民写本》及其初刊本

一、缺乏专门研究的《遥夜闺思引》

二、《为润明写本》的特殊性及其通行版本

三、《为润明写本》的初刊本及其相关背景

四、《为润明写本》的版本差异及相关问题

附为润民写遥夜闺思引后记

谢冰心著名译作《吉檀迦利》被遗忘的初刊本

穆旦抗战胜利后的重要短诗《云》之版本考辨

战后北京综合社科期刊《大中》叙录

战后上海诗歌音乐刊物《民歌》钩沉

鲁迅反对某书局“不支付标点和空格稿费”轶闻梳考

参考文献

后记

节选

《故纸无言:民国文学文献脞谈录》: 书是人类的宝贵遗产。好的作品读之使人非常快乐。在读书的过程中,生活经验使我们得到具体的传受。文字技巧的布置,自然而然的能帮助读者把思路打开。同时我们除了泛读之外,一定还要选择一些好书来精读,细读。 从事写作者,生活经验愈丰富愈好。离开经验的文章,是没有东西可写的。有的作家为要描写某种生活形态,事先就极力找寻具体生活经验作题材。不仅要观察到事物的表面,更重要的,要看到它的里层,要能收到这些效果,一定要使五官运用得纯熟。不然的话,正所谓“心不在焉,听而不闻,视而不见”。这虽活了八十岁而不如一岁。所以思想的敏锐化,在写作者是很重要的。 从事写作者,必须看重学习。大学有毕业的时候,但人生的学习是无所谓毕业的。读书是学习方式之一,生活的体验是学习的广义的解释。在写作者,则尤其是要从生活的体验中去学习,去创造。但在创造之先,模傲是需要的。模傲是创作必经的阶段。但是要知道,模傲也是不容易的,要有常久的学习才行。例如歌德的饱思他模傲什么?原来就是圣经乐,但这模傲并无损于歌德的伟大。所以,我说,学习写作的人,应该选自己所喜欢的东西来研模,喜写作的人,*好每天写日记,既有养成自我批判的精神,又可养成写作的生活,习惯。写日记好比储蓄,很久之后,启开一看,真如发掘倒①钱窖似的令你高兴。这些贮藏着的,无论内在的,外在的生活资料,时刻对于自己都有莫大的使用价值的,写日记是学写作的*好的锻炼。平常把杂志,格言,读书,笔记……种种摘录下来,将来一定有很大的用途。 我在学习的过程中,有两个口号:**是多写作,少发表。不要怕,只要写,当感情来时,马上就动手,因为感情这东西是跑得很快的,只有这样才不至于放走它。但不要立即把它发表,任它搁置一些时候之后,就会觉出它的缺点,等再把它修改过了,这时才发表还不为迟。这对于不成熟的东西尤其重要,因为一篇作品完成,经过写作的劳动,必定自我陶醉,但是这是靠不住的,所以要在陶醉作用消散后,才能决定真能发表与否。第二是多接受,少批评,要养成自我批评的精神,同时要能虚心接受人家的批评。 其次,我要提出的就是写作者要集体学习。因为一个人能力,总不及一个人以上的集体能力强。所谓“集思广益”的道理大家尽已明白了,这里不必细讲。 关于写作的本身,关于写作的出发点,大抵有两种:一,因感兴而写作,二,根据一定计划开始写作。关于前者,例如写诗,它要有感兴是可原谅的。所谓“下笔如神”,这“神”是下意识的灵感,灵感一到,就“妙思泉涌”,使人不能自遏地写起来,以我自己来讲,当“五四”不久,新诗运动刚开始的时候,那时我还在日本读书,当时自己像发了疯似地就动手写成《女神》《凤凰之再生》各篇,那时候,全身像是发烧,笔尖都在发抖。(这几篇东西,因为技术修炼的不够,没有发表)但如戏剧等文学作品则是不允许全倚靠感兴来写作的。像周作人那样的轻描淡写的随感一类的文笔,是不能成浑然伟大的作品的。因此,在另一方面,如要写长篇的话,就得要有计划。像雕刻象的下苦工一样,要天天琢磨才行。有感兴的①作品,可说是东方文学;不一定有感兴的作品,可说是西方文学。关于这,我们要学习西方。但这不是说西方没有灵感的文学。有的,而且凭了他的一贯地,计划性的思路,使得作品更伟大。这就是说,文学的感兴是可以人为的;不要专等自发的灵感,而要制造灵感,有计划的来写作。 ……

作者简介

凌孟华,1976年11月出生,四川宜宾人,重庆师范大学文学院副教授,重庆市“两江学者”(抗战文史研究岗)团队成员、西南大学文学博士,在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《新文学史料》《文艺争鸣》《鲁迅研究月刊》《北京社会科学》《社会科学》《江海学刊》《出版发行研究》等刊物发表学术论文四十余篇。目前主持国家社科基金项目“抗战时期作家佚作与版本研究”、教育部人文社会科学项目“中国现代文学佚文辑校与版本考释”和重庆市社科项目“穆旦抗战时期的诗歌创作研究”。

-

十三邀2:偶像是生意,是符号,是忍辱负重(八品)

¥26.4¥60.0 -

事已至此先吃饭吧

¥19.3¥55.0 -

孤独海子:海子经典诗选

¥18.9¥45.0 -

理想青年:朱光潜谈修养

¥18.1¥49.0 -

诗经演

¥10.5¥39.0 -

我与地坛

¥15.4¥28.0 -

我从未如此眷恋人间

¥18.4¥49.8 -

长篇小说:一句顶一万句

¥33.3¥68.0 -

汉字里的中国

¥12.2¥45.0 -

又得浮生一日闲

¥18.4¥49.8 -

藏族民间故事-中国少数民族经典民间故事

¥22.1¥63.0 -

茶馆

¥10.8¥36.0 -

我是一只骆驼

¥19.2¥32.0 -

二十六篇:和青年朋友谈心

¥18.5¥45.0 -

熊镇.2

¥17.4¥49.8 -

活出生命的本真

¥16.7¥45.0 -

一曲难忘

¥15.1¥35.0 -

美好的生活:失败与想象力不可或缺(中英文对照)

¥14.8¥39.9 -

战争与和平(上下)

¥23.4¥78.0 -

我在史铁生

¥13.1¥32.0